Église Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence

L'église Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence, à l'angle de la rue d'Italie et de la rue Cardinale, à Aix-en-Provence est la première église gothique de Provence[1]. Elle se situe à l'extrémité est de la rue Cardinale. Elle a été construite sur l'emplacement d'une première chapelle érigée par les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à leur installation à Aix, au XIIe siècle. Ses travaux de construction se seraient étalés de 1272 à 1277, même si ces dates ne sont pas avérées. Le clocher de l'église s'élève à 67 mètres. C'est le point le plus élevé de la ville d'Aix-en-Provence.

| Église Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Église paroissiale |

| Début de la construction | 1272 |

| Fin des travaux | 1277 |

| Architecte | Bérenger Monge |

| Style dominant | Gothique |

| Protection | |

| Site web | https://paroissesaintjeandemalte.fr/ |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Ville | |

| Coordonnées | 43° 31′ 32″ nord, 5° 27′ 10″ est |

Aujourd'hui Saint-Jean-de-Malte est une église paroissiale confiée à la Fraternité des Moines apostoliques. Grâce aux offices monastiques, elle est fréquemment ouverte et peut être visitée. Elle surprend par sa luminosité intérieure, la couleur de la pierre, sa sobriété, son orgue contemporain construit par Daniel Kern et ses nombreux tableaux.

Cette église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[2].

Historique

Le premier bâtiment religieux bâti sur le site est une chapelle que les Hospitaliers érigent à leur installation à Aix, au XIIe siècle, sur le chemin d'Italie, à l'emplacement actuel de l'abside[3]. C'est parce que les comtes de Provence de la maison de Barcelone Alphonse II et son fils Raymond-Bérenger V décident d'y élire leur sépulture qu'est entreprise la construction d'un bâtiment beaucoup plus imposant[4]. C'est ainsi que, sur les instructions du testament de la comtesse Béatrice de Provence, fille de Raymond-Bérenger, l'église Saint-Jean-de-Malte aurait été construite entre 1272 et 1277, dans un style gothique provençal, à nef unique et chapelles entre les contreforts[5], hors des murs de la ville, ce qui en fait le plus ancien monument gothique de Provence[6]. Mais des problèmes de datation rendent les estimations incertaines.

Problèmes de datation

Il semble quasiment certain que, sur les fondations de Saint-Jean-de-Malte se trouvait auparavant un autre bâtiment. Certains historiens affirment qu'il s'agit d'un temple à Minerve. Cette assertion provient de ce qu'un autel à Minerve a été mis au jour lors de la construction de la fortification de l'église avant 1593[7]. La plus ancienne date attestée concernant un édifice religieux à cet emplacement est un acte de 1192 dans lequel est évoquée à Aix une maison des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dont le commandeur est Pierre de Naisa. Les historiens estiment que la construction de cette commanderie est à situer entre 1191 et 1192[8].

La construction de l'église quant à elle ne peut être datée précisément. S'il semble acquis que c'est au cours du XIIIe siècle, il est difficile de lui donner une date précise. Si un édifice religieux a bien été consacré à Aix le par le cardinal Pierre de Colmieu, on ignore duquel il s'agit, mais certains considèrent que cet édifice peut être l'église Saint-Jean-de-Malte, ou du moins l'édifice qui a précédé l'église Saint-Jean-de-Malte[8]. En effet, en 1256, Alphonse II, comte de Provence, et son fils Raimond Bérenger IV y ont leur sépulture. En 1272, Charles Ier d'Anjou demande l'agrandissement de l'église pour y accueillir le tombeau de Béatrice de Provence, son épouse. Il est envisageable que c'est alors le chœur et les transepts qui sont ajoutés puisque, d'ordinaire, les églises de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem n'ont pas de transept, alors qu'ils sont censés accueillir les tombeaux. Chœur et transepts sont achevés au plus tard en 1277, même si les chapelles latérales seront construites ultérieurement[9].

L'espace de l'église dans un quartier sans espace

Au moment de sa construction, l'église Saint-Jean-de-Malte s'élève à travers champs, loin de son enfermement actuel dans la rue Cardinale[3]. La création du quartier Mazarin d'Aix au XVIIe siècle a été l'occasion de circonscrire le bâtiment à une extrémité de la nouvelle ville pour en faire une place forte[10]. Du coup, de nombreux aménagements extérieurs se trouvent masqués par des constructions, surtout à partir du XVIIe siècle.

Le musée Granet présente une gravure de 1593 de l'église au milieu des champs, relativement éloignée de zones peuplées[11] à une époque où les remparts de la ville sont plus au nord. Il s'agit donc pour Saint-Jean-de-Malte d'un isolement dangereux, car l'église ne possède pas de réelles protections, étant située en dehors des remparts. Trois hautes tours sont donc érigées entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, dont l'une, transformée en habitation au XVIIe siècle se situe entre le chevet et le bras nord du transept et est visible au numéro 20 de la rue d'Italie[12]. Au XVIe siècle, il est sérieusement envisagé de démolir l'église dont les parties fortes peuvent constituer un point d'appui pour les ennemis qui veulent attaquer les remparts sud d'Aix. Mais elle échappe à la démolition sur l'intervention du capitaine Denis Brueys. La ville s'engage en outre à procéder à des travaux de fortifications et notamment à la construction d'une courtine, gardée chaque soir par un soldat. Mais ces efforts coûtent beaucoup à la commune et les plans pour intégrer l'église dans le rempart de la ville sont rejetés par les habitants[12].

En 1645, le cardinal Michel Mazarin, frère du premier ministre de Louis XIV Jules Mazarin, devient archevêque d'Aix. À son arrivée, il demande au roi Louis XIV l'autorisation d'abattre le rempart sud de la ville entre la porte des Augustins et la Plateforme pour y bâtir un nouveau quartier, évoquant des raisons d'ordre démographique et esthétique, mais aussi des impératifs de sécurité. La faveur lui est accordée par lettres patentes enregistrées par le Parlement d'Aix le [13]. Il organise alors, avec l'aide du promoteur Henri Hervard d’Hevinquem[10], la vente de lots de terrain à un prix que seuls les bourgeois de la ville sont en mesure de payer. Sous la direction de l'architecte Jean Lombard (1580-1656), nommé par l'archevêque[10], les hôtels particuliers vont commencer à fleurir, faisant du quartier Mazarin un remarquable exemple d'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles[14], en forme de damier. L'église Saint-Jean-de-Malte se trouve de fait englobée dans ce quartier et peut désormais bénéficier de la protection de nouveaux remparts.

Apports architecturaux

Église Saint-Jean-de-Malte.

Des chapelles sont ajoutées au XIVe siècle[5], mais c'est surtout le prieur Jean-Claude Viany qui réalise les apports architecturaux les plus importants, en ajoutant notamment de nouvelles chapelles qu'il finance en vendant des terrains libres contigus à l'église[15]. Ces importants travaux de restauration sont réalisés entre 1670 et 1695[5], même si l'essentiel des travaux couvre les trois années entre 1692 et 1694. L'entrée latérale est, elle, refaite en 1683[15]. Son linteau est alors décoré de palmes et un médaillon de marbre réalisé en 1694 par Félix Veyrier y est apposé. Celui-ci représente la décollation de saint Jean-Baptiste, conforme à l'iconographie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Il est inutile de rechercher aujourd'hui le tombeau authentique des comtes de Provence, puisque celui-ci a été détruit en 1794. Celui que l'on voit dans le bras nord du transept est une copie réalisée en 1828 grâce à une souscription publique à laquelle a notamment participé Charles X[3]. Le tombeau de Béatrice de Provence, lui, n'a pas été reconstitué. En 1902 ont été retrouvés des morceaux du monument détruit, dont la tête de Raymond-Bérenger et celle de Béatrice. Ces pièces ont été déposées au musée Granet.

Description

_(1).jpg.webp)

Sa nef centrale fut érigée sur les fondations d'une église plus ancienne au XIIIe siècle et servait comme église de l'hôpital qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel musée Granet. L'église était alors au service de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'où son nom. Le chevet plat et le transept ne sont que légèrement postérieurs. Elle devient ensuite commanderie de Rhodes puis de Malte[3]. Elle devient alors dépendance du grand prieuré de Saint-Gilles. On dit que c'est la ville d'Aix qui a vu sortir le plus de chevaliers de Malte[3].

Clocher

En 1292, les hospitaliers reçoivent l'autorisation de placer quatre cloches au sommet du clocher de l'église, ce qui indique que, dès cette époque, celui-ci devait déjà être d'une taille conséquente[16]. Aujourd'hui, ce clocher compte 67 mètres de hauteur, ce qui en fait le point le plus haut de la ville d'Aix-en-Provence. Si l'on ajoute à cela ses caractéristiques gothiques, tout le rapproche de nombreux édifices religieux du Nord de la France par son aspect rigide et austère[16]. Les estimations quant à sa date d'achèvement varient grandement. Si la tradition le situe en 1376, des recherches récentes tendraient davantage à le situer au milieu du XVe siècle. Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut manquer de souligner l'audace architecturale de l'ouvrage totalement en contradiction avec les canons de son temps, que ce soient le portail de la cathédrale d'Aix, ou la chapelle d'Hélion de Villeneuve, ses contemporains[16].

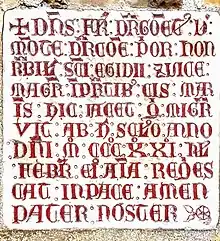

La partie inférieure du clocher est montée sur un carré massif et épaulée par des contreforts. Le tout ne possède pas d'ouverture. Le premier étage, en revanche, possède quatre baies allongées dans le sens de la hauteur et abrite l'unique cloche[17]. Au-dessus, la flèche est entourée de quatre clochetons et ajourée par huit lucarnes. Au Moyen-Âge, le tout était couronné d'un épi de métal surmonté d'une croix latine. Celui-ci a été remplacé, en par une croix de Malte[17], après un orage survenu en qui avait abattu l'épi[18]. La foudre s'y abat d'ailleurs régulièrement, ce qui implique la nécessité de rénover la flèche une à deux fois par siècle. L'historien aixois Ambroise Roux-Alphéran a lu sur des pierres aujourd'hui déposées l'inscription « XPS [Christus] Rex venit in pace, Deus homo factus est[16] » (« Le Christ-roi est venu dans la paix, Dieu s'est fait homme »), un message à la gloire du Christ.

Des quatre cloches qui ornaient le clocher dès l'origine, seule une subsiste de nos jours. La raison en est le siège de Toulon mené par Napoléon Bonaparte en 1793. Tout le matériel en fonte disponible en Provence est alors réquisitionné pour être fondu et participer à la construction d'armement. Les trois plus petites des cloches de Saint-Jean-de-Malte sont alors ôtées du clocher et fondues. Seule la plus lourde (1 260 kg) est maintenue à sa place. Malgré la victoire de Bonaparte sur Toulon assiégée, les trois cloches manquantes ne sont plus reparues dans le clocher de l'église[19]. Le dimanche , à l'occasion de la traditionnelle bénédiction des Calissons, les trois cloches sont "revenues". Les amis de Saint Jean de Malte ont obtenu de la ville de Toulon le don d'une partie des canons de bronze stockés à l'arsenal et la fonderie Paccard a fondu trois nouvelles cloches. Elles ont été réinstallées dans le beffroi de l'église le après avoir été exposées dans l'église pendant cinq ans en attendant la consolidation du clocher[20]

Façade

La façade telle qu'on peut la voir aujourd'hui a été remaniée au XVIIe siècle, même si elle a été construite au XIIIe siècle. Le pignon qui la domine est surmonté d'une croix de Malte. Les tuiles mécaniques de la charpente sont clouées en raison de risques de vent qui pourraient les fragiliser[16]. Jusqu'en 1906, il était possible de voir le ciel à travers les pignons, lorsqu'ils étaient ouverts.

Le détail architectural qui frappe le plus au regard de la façade est ces deux tours octogonales, hautes de trente-deux mètres, qui se dressent de part et d'autre de l'édifice. Elles sont percées de meurtrières étroites et surmontées d'une coiffe en pyramide. À leur sommet, un balcon les relie et surmonte une grande rose de 4 mètres de diamètre[16]. La tour de gauche date de la construction du clocher, tandis que celle de droite a été réalisée en même temps que le balcon, en 1691.

Le portail, quant à lui, possède deux vantaux datés de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. Ils étaient décorés à l'origine de croix de Malte, mais cette décoration a été supprimée. Au-dessus, on peut apercevoir deux gargouilles à tête de chien que l'on peut rapprocher des armoiries du prieur Jean-Claude Viany. La porte est divisée deux baies et au-dessus d'elles se trouve un tympan décoré de trèfles et d'arcs trilobés[16].

L'ensemble de la façade est restauré par l'architecte aixois Henri Révoil entre 1851 et 1858[16].

Chevet

Le chevet plat de l'église peut être observé rue d'Italie. Une maison construite contre le mur obstruait jadis la grande fenêtre en tiers-point d'une hauteur de 11 mètres. C'est l'acquisition de cette maison par la municipalité d'Aix-en-Provence en 1855 qui permet la démolition et la restauration de l'ensemble tel qu'il se présentait à l'origine[17].

Art

Peinture

Parmi les tableaux exposées dans l'église, la Crucifixion de Delacroix est celui qui attire le plus de visiteurs. Plusieurs vitraux se trouvent à l'intérieur. Le vitrail du chevet datant de 1854 a pour thème principal le Baptême du Christ.

- Saint Henry implorant la Vierge pour les âmes du purgatoire, Jean Armelin (1687). Au départ prévu pour la chapelle des Âmes du Purgatoire de Saint-Jean, il a été restauré à la fin du XXe siècle[21].

- L'Annonciation et La Mort de la Vierge, André Boisson (1678). Ces tableaux avaient été commandés pour la chapelle de la Cour des comptes de l'ancien palais. Dans la même série de Boisson, deux œuvres sont aujourd'hui à la Madeleine, tandis que deux autres sont perdues[21].

- La Théologie, Michel-François Dandré-Bardon (entre 1744 et 1749). Il s'agit de l'œuvre la plus récente de Saint-Jean-de-Malte. On a longtemps cru devoir l'attribuer à Carle van Loo[22].

La Théologie, de Michel-François Dandré-Bardon.

La Théologie, de Michel-François Dandré-Bardon. - La Résurrection du Christ, Louis Finson (1610). Ce tableau est la plus ancienne œuvre de Finson répertoriée en Provence. Il se trouve dans l'église Saint-Jean-de-Malte depuis le Consulat[22].

- Le Christ apparaissant à sainte Madeleine au jardin, Le Miracle de saint Blaise et Notre-Dame de Bon-Repos, Gilles Garcin (1690). Tous trois commandés par le prieur Viany[23].

- Descente de croix, André Gaudion (1612). Ce tableau proviendrait d'un couvent franciscain d'Aix[23].

- Saint Bruno au pied de la Vierge, Reynaud Levieux (1663), peint à l'origine pour le maître-autel de la chartreuse d'Aix[24].

- Descente de croix, Guillaume Martin dit Adam (1611). Cette œuvre a été acquise par Joseph-Félix Alphéran, futur prieur de Saint-Jean, qui en a fait don à l'église[24].

- Vierge du Carmel, Nicolas Mignard, dit Mignard d'Avignon (s. d.). Tableau venant de l'église des Grands-Carmes ; il est transféré à l'église du Saint-Esprit à la Révolution, puis à Saint-Jean[24].

- Le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean, Le Jugement de Salomon et La Femme adultère, Nicolas Pinson (1673). Ces tableaux étaient initialement installés dans la grande chambre du Parlement de l'ancien palais des comtes de Provence[25].

- L'Apothéose de saint Augustin, Michel Serre (s. d.). Ancien tableau de l'église des Augustins[25].

- Notre-Dame de Lorette (anonyme). Tableau offert par Mme Bourguignon de Fabregoules[25].

Orgue

Au fil des siècles, plusieurs orgues se sont succédé dans l'église Saint-Jean-de-Malte. Au XVIIe siècle, un premier orgue, situé dans le chœur, est détruit en raison des intempéries. Un deuxième orgue doit donc être installé pour le remplacer. C'est ainsi que, en 1670, le prieur Viany commande un nouvel instrument à un facteur originaire de Namur et domicilié à Marseille, Charles Rouyère. On le dispose au fond, en un endroit où l'on peut encore en voir les traces de fixation. Il est disposé dans un ensemble qui inclut une statue en pied de saint Jean-Baptiste et un buffet réalisé par Alphonse Dumas. On n'en trouve plus la trace après la Révolution, à la suite de ce qui ressemble probablement à une destruction[26].

En 1843, un nouvel orgue vient donc remplacer les deux précédents. Les facteurs en sont Daublaine et Callinet. Il a toutefois été transformé en 1896 par Joseph Merklin, qui avait racheté la maison Daublaine et Callinet qui se trouvait en faillite. D'autres travaux l'ont amélioré en 1929[26]. Mais l'usure du temps finit par avoir raison de ce troisième orgue au début des années 2000 et un nouvel instrument est commandé à la maison Kern. C'est cet orgue qui trône aujourd'hui dans l'église et qu'a inauguré Pierre Bardon, organiste à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le [27].

Notes et références

- Le gothique existe alors en Île-de-France depuis plus d'un siècle, mais est totalement inédit à Aix, et même dans toute la Provence.

- Notice no PA00081001, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Évocation du vieil Aix-en-Provence, André Bouyala d'Arnaud, Les Éditions de Minuit, Paris, 1964, p. 226-229.

- L'Église Saint-Jean de Malte d'Aix. Son histoire, ses restaurations, F. Guillibert, impr. J. Nicot, Aix-en-Provence, 1896, p. 2.

- « L'architecture religieuse de l'époque classique à Aix-en-Provence. Documents inédits », description du livre de Jean Boyer, Paris, Ophrys, 1972, in-8°, 335 pages, publication universitaire de Lettres et Sciences humaines d'Aix-en-Provence, François Souchal, Bibliothèque de l'école des Chartes, 1974, vol. 132, p. 199-202.

- « L'Église Saint Jean de Malte, la place et le Musée Granet. », aixenprovencetourism.com.

- B. Burle, 1664, 606, f° 308, cité in « Carte archéologique de la Gaule : Aix-en-Provence, pays d'Aix, val de Durance », 13/4, Fl. Mocci, N. Nin (dir.), Paris, 2006, Académie des inscriptions et belles-lettres, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Recherche, ministère de la Culture et de la Communication, maison des Sciences de l'homme, centre Camille-Jullian, ville d'Aix-en-Provence, communauté du pays d'Aix, p. 410.

- Saint-Jean-de-Malte. Une église de l'ordre de Malte à Aix-en-Provence, Jean-Marie Roux, éd. Édisud, Aix-en-Provence, 1987, p. 5.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 6.

- « Église Saint-Jean-de-Malte », mairie-aixenprovence.fr.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 9.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 10.

- Jean Boyer, Architecture et urbanisme à Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles – Du cours à carrosses au cours Mirabeau, éd. Ville d'Aix-en-Provence, 2004, p. 13.

- « Historique du club Aix-Mazarin », rotary-mazarin.com.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 11.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 13.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 15.

- Les Rues d'Aix, Roux-Alphéran, t. II, Aix-en-Provence, 1846, p. 325.

- Carole Barletta, « Les canons toulonnais du XVIIIe ressuscités… en cloches aixoises ? », La Provence, 7 mars 2012.

- Morard, Anne-Victoire, « 741 ans et toutes ses cloches », sur Aleteia, (consulté le )

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 47.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 49.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 51.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 52.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 53.

- Saint-Jean-de-Malte, op. cit., p. 59.

- Programme de l'inauguration de l'orgue Kern

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé E. F. Maurin, « Notice historique et archéologique sur l'église Saint Jean de Malte aujourd'hui paroisse Saint Jean (intra muros) de la ville d'Aix, Depuis l'établissement de l'Ordre dans cette ville jusqu'à l'année 1794 », Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, t. V, , p. 201-308 (lire en ligne)

- Ambroise Roux-Alphéran, « Église Saint-Jean anciennement commanderie et prieuré de Malte », dans Les rues d'Aix : ou Recherches historiques sur l'ancienne capitale de la Provence, Aix, Typographie Aubin éditeur, (lire en ligne), p. 295-356

- Fernand Benoît, « Aix-en-Provence. Cathédrale Saint-SauveurSaint-Jean-de-Malte », dans Congrès archéologique de France. 95e session. Aix-en-Provence et Nice. 1932, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 35-41.

- Damien Carraz, « Les ordres militaires, le comte et les débuts de l’architecture gothique en Provence », Bulletin de la Société de l’histoire et du patrimoine de l’ordre de Malte, n° 13, 2003, pp. 45-55.

- Damien Carraz, Un commandeur ordinaire ? Bérenger Monge et le gouvernement des hospitaliers provençaux au xiiie siècle, Turnhout, Brepols, 2020, 528 p. (Ecclesia Militans, 8).

- Yves Esquieu, « L'église des hospitaliers de Saint-Jean-de-Malte à Aix », dans Congrès archéologique de France. 143e session. Le pays d'Aix. 1985, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 103-119

- Saint-Jean-de-Malte. Une église de l'ordre de Malte à Aix-en-Provence, Jean-Marie Roux, éd. Édisud, Aix-en-Provence, 1987.

- L'Église Saint-Jean de Malte d'Aix. Son histoire, ses restaurations, F. Guillibert, impr. J. Nicot, Aix-en-Provence, 1896.

Articles connexes

Liens externes

- Paroisse Saint-Jean-de-Malte, site de la paroisse Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence.

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :