École française de spiritualité

L'École française de spiritualité est un concept forgé par l'abbé Henri Bremond dans les années 1920 pour définir le courant français issu de la Contre-Réforme du XVIIe siècle[1].

Dans l'École française de spiritualité, on a coutume de placer en premier lieu la société de l'Oratoire de Jésus fondée par Pierre de Bérulle, ainsi que le théologien Charles de Condren (1588-1641), mais également Vincent de Paul, Jean-Jacques Olier, Jean Eudes, Grignion de Montfort et parfois Bossuet. On y inclut quelquefois certains théologiens jansénistes, comme Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, proche de Bérulle, mais certains bérulliens ont pris position contre le mouvement janséniste.

L'École française de spiritualité a pour caractéristique de mettre l'accent sur le mystère de l'Incarnation et de préciser les rapports du Logos (Verbe incarné) dans la charité agissante, ce qui a pour conséquence d'insister sur la sanctification du prêtre, en tant que missionnaire des âmes.

Ce courant fut majoritaire dans la formation de la spiritualité catholique, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle.

Contexte spirituel

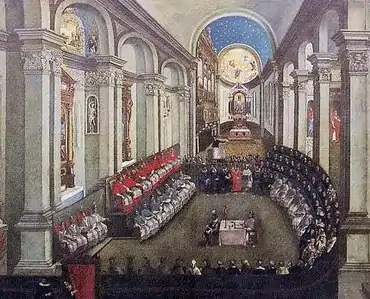

Après les guerres de Religion et les décrets du concile de Trente, la France connaît au XVIIe siècle, et particulièrement pendant ses soixante premières années, une période de fécondité « aussi riche que les plus grands moments de la chrétienté médiévale[2] ». D'autres courants mystiques, parallèlement à celui de l'école française, se développent dans les ordres traditionnels, parmi lesquels les Capucins et les Dominicains. La publications des œuvres de François de Sales rend accessibles aux laïcs les pratiques spirituelles réservées autrefois aux cloîtres, et des communautés nouvelles s'épanouissent comme la Compagnie de Jésus[3]. Mais c'est l'école bérullienne qui marque la société par son originalité[4].

Les maîtres de cette école sont quatre ecclésiastiques : Pierre de Bérulle, Charles de Condren, Jean-Jacques Olier et Jean Eudes. Ils ont comme successeurs Jean-Baptiste de La Salle et le Grignion de Montfort. D'autres comme les oratoriens François Bourgoing et Gibieuf exercent aussi leur influence, mais dans une moindre mesure. L'école française comprend aussi des laïcs comme Gaston de Renty, à la tête de la Compagnie du Saint-Sacrement de 1639 à 1649, ou Bernières, et des religieux comme Vincent de Paul, le carme Léon de Saint-Jean (1600-1671), la mère Agnès de Langeac, la carmélite Marguerite de Beaune ou Marie des Vallées. Des jésuites comme Saint-Jure, un temps confesseur du baron de Renty, et le père Lallemant sont aussi marqués par le christocentrisme mystique de ce courant.

Contexte historique

Le pays se remet des conflits du siècle précédent, malgré la situation de la Lorraine et de la Picardie, en situation de conflits avec l'Empire; la France est la plus peuplée et l'une des contrées les plus prospères d'Europe. Une classe bourgeoise cultivée et distincte de la noblesse aspire aux questions intellectuelles. Cependant le haut-clergé se trouve souvent absorbé par des intérêts de position sociale et le clergé régulier miné par le système des commendes et des bénéfices. Quant aux prêtres des campagnes, ils sont fréquemment ignorants, alors qu'un mouvement de réforme religieuse débute déjà dans le courant du XVIe siècle. C'est donc sur le petit clergé des villes, notamment grâce à des missions de province, que l'attention des réformateurs va se porter.

Parallèlement, la plupart des ordres religieux se réforment pour redresser des situations décadentes. Chez les Bénédictins, il s'agit de la réforme de Saint-Maur, chez les Cisterciens la réforme des Feuillants, puis des Trappistes, les Carmes se réforment en Touraine et les Carmes déchaux sous l'impulsion thérésienne émergent.

Nouveaux centres spirituels

Des hauts-lieux de réflexion se créent, comme chez les Bénédictines de Montmartre, ou dans des monastères de la Visitation grâce aux écrits salésiens. L'abbaye de Saint-Germains-des-Prés rayonne intellectuellement grâce à Dom Mabillon et Claude Martin, le fils de la Mère Marie de l'Incarnation. Mais des gens du monde se réunissent aussi pour approfondir leur foi et créer des réseaux de sympathie. Le parlement de Paris est touché par le nombre de ses membres qui se tournent vers les questions religieuses et les organisations charitables, Madame Acarie réunit dans son salon (Bérulle, qui était son cousin, y sera assidu) des figures comme la marquise de Bréauté, future carmélite, Madame de Sainte-Beuve qui fonde les Ursulines et toutes sortes de personnages influents. Saint Vincent de Paul crée les Conférences du Mardi qui seront le noyau d'un clergé parisien d'élite. La Compagnie du Saint-Sacrement dont le cardinal de Richelieu se méfie et que le clan des libertins raille multiplie les œuvres de charité.

Création de l'Oratoire de Jésus

Pierre de Bérulle est au début un jeune homme réputé, auteur en 1597 d'un Bref discours de l'abnégation intérieure qui rencontre un vif succès, mais il n'est pas particulièrement centré sur la personne de Jésus. Bérulle est alors plus sous l'influence des mystiques rhéno-flamands qui lui donnent le sens de l'adoration et inspirent son théocentrisme. C'est en 1607 que l'approfondissement de la pensée de Bérulle s'effectue, sous l'effet d'un profond retournement intérieur. Prêtre depuis 1599, il comprend ainsi que se réalise comme une merveilleuse assomption de notre personne par le Christ, afin que nous opérions les merveilles du Christ[5]. Les dispositions intérieures du chrétien doivent être selon lui en premier lieu l'adoration, puis l'amour et enfin la communication (c'est-à-dire la communication du mystère du Fils de Dieu).

Stimulé par les réformes de certains Ordres et par les conseils de saint François de Sales qui lui fait connaître l'Oratoire de saint Philippe Néri, Bérulle se laisse convaincre par Henri de Gondi, futur cardinal de Retz, évêque de Paris. C'est ainsi que le jour de la Saint-Martin, (11/11/11) Bérulle forme une première communauté avec cinq prêtres diocésains qui s'installe rue Saint-Jacques, près du couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques. La bulle d'approbation suit en 1613 et les six hommes font vœu de servitude à Jésus en 1615, année où le clergé de France reçoit (c'est-à-dire accepte officiellement) les décrets du concile de Trente. Bérulle devient visiteur (équivalent de directeur spirituel) du Carmel, malgré les demandes des Carmes déchaux, et les missions, la formation des collèges, la création de séminaires sont lancées. Désormais, l'Oratoire français est un acteur majeur de la Réforme catholique.

Spiritualité

La spiritualité de cette école se centre sur la personne même de Jésus, afin d'en acquérir une expérience intime et personnelle et de participer au renouvellement agissant de son Corps mystique, soit l'Église selon la théologie traditionnelle. Le moyen de cette expérience est de placer son ego propre en adoration devant la grandeur divine, en considérant l'état de soumission volontaire du Verbe incarné à la condition humaine. Le silence de l'oraison est favorisé devant des mystères tels que l'Incarnation et la Nativité - la dévotion à l'instar des Carmes espagnols devant l'Enfant-Jésus, modèle de charité silencieuse, est relancée - et surtout cette école préconise l'adoration devant le Saint-Sacrement, ou l'Eucharistie représentée par l'Hostie consacrée, c'est-à-dire l'expression et la réalisation de l'état de victime de l'Amour.

Le chrétien en laissant agir ainsi le Christ en lui est stimulé par la charité participante de la Trinité, cet aspect sera développé par la suite dans cette école.

On a coutume de distinguer quatre axes dévotionnels majeurs: la volonté de se faire serviteur de Jésus, la méditation des attitudes intimes de Jésus, ce qui donnera lieu par exemple à la dévotion du Sacré-Cœur, l'adoration eucharistique, l'oraison personnelle afin de faire de Jésus l'accomplissement de chacun.

Principaux écrits

- Pierre de Bérulle, Discours de l'état et des grandeurs de Jésus-Christ, Paris, 1623

- François Bourgoing, Vérités et excellences de Jésus-Christ

- Charles de Condren, L'Idée du sacerdoce et du sacrifice de Jésus-Christ

- Jean Eudes, La Vie et le royaume de Jésus dans des âmes chrétiennes, 1637; Le Contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême; Le Cœur admirable de la très Sainte Mère de Dieu, 1680

- Jean-Baptiste de La Salle, Les Règles et Constitutions ; Méditations pour les dimanches et fêtes ; Méditation pour le temps de la retraite ; L'Explication de la méthode d'oraison ; Recueil de petits traités à l'usage des Frères

- Jean-Jacques Olier, Le Catéchisme chrétien pour la vie intérieure, Paris, 1650 et 1656, Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes, Paris 1657; La Journée chrétienne, Paris, 1655 ; Le Traité des saints ordres, Paris, 1676; Pietas Seminarii S. Sulpitii

- Vincent de Paul, Correspondance ; Entretiens ; Documents

Annexes

Archives

Les fonds d'archives et les bibliothèques de la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes), de l'Oratoire de France et des Lazaristes ont été réunis chez les Lazaristes, au 95 rue de Sèvres, à Paris.

Bibliographie

- Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux, tome III, 1929, réédité en 2006.

- Paul Cochois, Bérulle et l'École française, Paris, Seuil, 1963

- Louis Cognet, Origines de la spiritualité française au XVIIe siècle, Paris, Éd. du Vieux-Colombier, 1949.

- Raymond Deville, L'École française de spiritualité, Desclée-Mame, coll. « Biblio. Histoire christianisme », (ISBN 978-2-7189-0322-4)

- Yves Krumenacker, L’École française de spiritualité. Des mystiques, des fondateurs, des courants et leurs interprètes, Cerf, coll. « Histoire », , 660 p. (ISBN 978-2-204-05922-0)

- Yves Krumenacker et Marie-Frédérique Pellegrin, L'Oratoire de Jésus : 400 ans d'histoire en France, Paris, Cerf, coll. « Histoire », , 190 p. (ISBN 978-2-204-09992-9)

- Paul Milcent et Jean-Michel Amouriaux, Saint Jean Eudes par ses écrits, Editions Médiaspaul, coll. « Pierres d'angle », , 181 p. (ISBN 978-2-7122-0826-4)

Articles connexes

- Marc-Antoine Charpentier (1636-1704)

- Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

- Mère Mechtilde du Très-Saint-Sacrement (1614-1698)

- Mystique chrétienne

- Société de l'oratoire de Jésus

Lien externe

- Deville, Raymond. and Cunningham, Agnes, « The French School of Spirituality: An Introduction and Reader », Pittsburgh: Duquesne University Press, 1994

Notes et références

- Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux, tome III, 1929.

- Daniel-Rops, op cité pp. 55-56.

- Les Jésuites sont exilés temporairement de France par Henri IV en 1595.

- Père A. Ravez, in Dictionnaire de la spiritualité col 783-784.

- Archives de l'Oratoire, in Raymond Deville, op cité p.33.