Xatardia scabra

Xatardie rude

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Rosidae |

| Ordre | Apiales |

| Famille | Apiaceae |

| Genre | Xatardia |

- Angelica scabra (Lapeyr.) Petit

- Petitia scabra (Lapeyr.) J. Gay

- Selinum scabrum Lapeyr.

- Xatardia pyrenaica Bubani[1]

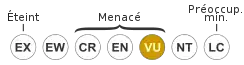

VU : Vulnérable

La Xatardie rude (Xatardia scabra), aussi appelée Xataria, Xatartia, Givert des isards ou Xatarie scabre[2], est une espèce de plantes herbacée de la famille des Apiaceae et du genre Xatardia. C'est une espèce protégée et menacée en France, endémique des Pyrénées catalanes, que l’on trouve en altitude (1 600 à 2 300 m) en France, Espagne et Andorre[3], adaptée aux milieux rocheux mobiles de moyenne montagne.

Le genre Xatardia est nommé par Carl Meissner en en l'honneur du botaniste français Barthélemy Xatart (-)[4]. Le nom de genre devrait être corrigé en Xatartia.

Description

Appareil végétatif

C'est une plante vivace de 10 à 25 cm, glabre, verte, à racine longue et très épaisse ; la tige est très grosse, creuse, peu ou point rameuse, striée au sommet. Les feuilles sont triangulaires dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées, à lanières un peu épaisses, linéaires-oblongues, mucronées[5].

Appareil reproducteur

Les fleurs sont d'un jaune verdâtre, en ombelles grandes, contractées à la maturité, à 12 à 35 rayons très inégaux ; l'involucre est nul ou à une à deux folioles ; l'involucelle est à quatre à douze folioles linéaires, caduques ; le calice est à limbe nul. Les pétales sont lancéolés, entiers ; les styles sont accrescents, réfléchis, deux fois plus longs que le stylopode ; le fruit est assez gros, oblong, non comprimé, glabre ; les méricarpes à bords entrebaillés, à cinq côtes épaisses, sont contiguës, obtusément carénées, les latérales un peu plus grandes. La floraison a lieu d'août à septembre[5].

Habitat et écologie

La xatardie rude est présente dans les éboulis schisteux des Pyrénées. C’est une plante qui sert de marqueur morphodynamique en géologie en raison de son appareil végétatif souterrain peu ramifié. En effet, celui-ci s’allonge vers l’aval annuellement en donnant l’impression d’un étirement des racines dans le sens de la pente selon les mouvements des matériaux. La plante survit aux mouvements de son milieu grâce à une racine pivot robuste qui s'allonge entre les gros rochers jusqu'à atteindre une zone d'encrage. Dans cette zone, les racines sont beaucoup plus fines et très ramifiées et permettent à la plante de puiser l’eau et les nutriments dans le sol[6].

Répartition

Présente notamment en région Occitanie, on peut la trouver par exemple dans la vallée de la Carança, dans les Pyrénées-Orientales[7].

Histoire taxonomique

Cette espèce fut découverte pour la première fois dans la vallée d'Eyne dans les régions des neiges éternelles, par Barthélemy Xatart. Lapeyrouse la nomme Selinum scabrum en , puis elle devient Angelica scabra (Lapeyr.). Avec Petit en , on la retrouve sous le nom de Petitia scabra (Lapeyr.). Enfin en , Meisner rend hommage à son inventeur en lui attribuant le genre Xatardia, mais commet alors une erreur orthographique en remplaçant le « t » final de Xatart par un « d »[6], d'où son synonyme suivant : Xatartia scabra (Lapeyr.) Meisn., 1838[2].

Notes et références

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 9 octobre 2020

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 9 octobre 2020

- « FLORAPYR », sur www.atlasflorapyrenaea.eu (consulté le )

- Jean-Jacques Amigo, « Xatart (Barthélemy, Joseph, Paul Pagès) », dans Nouveau Dictionnaire de biographies roussillonnaises, vol. 3 Sciences de la Vie et de la Terre, Perpignan, Publications de l'olivier, , 915 p. (ISBN 9782908866506).

- « Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn. », sur www.preservons-la-nature.fr (consulté le )

- « Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn. », sur fragmentsdescience.fr, (consulté le )

- Livre rouge de la flore menacée en France, t. I, Paris, Muséeum National d'histoire naturelle, .

Liens externes

- (en) Référence Catalogue of Life : Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.

- (fr) Référence INPN : Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn., 1838 (TAXREF)

- (fr+en) Référence GBIF : Xatardia scabra