Wilhem

Louis Bocquillon, dit Wilhem ou Bocquillon-Wilhem (, Paris – , Chaillot), est un compositeur de musique et pédagogue français.

.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 60 ans) Chaillot |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Distinction |

|---|

_signature.png.webp)

Il est considéré comme le restaurateur en France du chant choral populaire[1]. Il a restauré dans les écoles primaires de Paris le chant choral qui y avait disparu depuis la Révolution française[2]. Il a également initié le mouvement choral populaire des orphéons grâce à une méthode d'enseignement mutuel qui porte son nom[1].

Eugène Delaporte a continué son œuvre orphéonique[3].

Biographie

Les débuts de l'Orphéon

Vers 1830, Wilhem commence à prendre l'habitude de rassembler les élèves les plus doués des différentes écoles où il intervient, pour les faire chanter ensemble. Après quelques années de cette pratique, le , dans une école située 7 impasse Pecquay à Paris, il tient la première réunion mensuelle d'une société chorale déclarée qu'il baptise en hommage au poète et musicien de la mythologie grecque Orphée : l'Orphéon. Cette initiative remporte un grand succès. Quelques mois plus tôt, le , il avait fait chanter cent enfants entre les discours prononcés lors de la troisième exposition publique d'horticulture qui se déroulait à l'Orangerie des Tuileries[4].

Wilhem organise la première audition publique de l'Orphéon de Paris, salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville. À cette occasion, il a convié Cherubini, qu'il connait. Ce dernier vient à regret, se plaignant d'être dérangé « pour entendre des ponts-neufs braillés par des marmots et par des ignorants[5]. » À l'écoute, il change bientôt d'avis et, à la fin du concert, il s'approche de Wilhem, et lui dit : « Mon ami, tu ne feras pas fortune à ce métier mais tu fais une grande chose pour l'avenir et pour ton pays[6]. »

Béranger lui écrit vers la même époque :

« Ta gloire est grande. Grâce à ton enseignement, la voix des travailleurs se perfectionne, se plie aux savants accords. Tu rends l'art familier, tu sanctifies l'atelier, tu purifies la guinguette. La musique épandant ses flots jusqu'en bas, nous verrons, ivres de son onde, les soldats, les laboureurs, les artisans. Ce concert, puisses-tu l'étendre au monde que les guerres divisent :

Les cœurs sont bien près de s'entendre Quand les voix ont fraternisé. »

Les sociétés chorales vont se multiplier en France. C'est le démarrage du mouvement musical de masse des orphéons. « Orphéon » devient un nom commun. Il s'exporte même dans la péninsule Ibérique[alpha 1]

La consécration

La Société pour l'instruction élémentaire donne le son entière approbation à la méthode dont Wilhem est l'auteur et le fait nommer professeur titulaire de chant pour la ville de Paris[7]. Cette même société lui décerne deux récompenses : en 1821, une médaille d'argent, puis, en 1826, la grande médaille d'or[8].

La même année, il est chargé de la direction générale du chant dans les écoles élémentaires de Paris[8]. On lui adjoint, comme répétiteur, son meilleur et son plus ancien élève, Joseph Hubert.

Dix écoles ont en 1826 des cours spéciaux de chant, douze autres se préparent à en ouvrir, et de toute la France, comme de l'étranger, de nombreux visiteurs viennent étudier la méthode Wilhem.

Le , le ministre de l’Instruction publique, sur le rapport d’Orfila, fait distribuer deux cents exemplaires des tableaux Wilhem dans les écoles primaires de France, aux frais de l’Université[8].

En 1835, le conseil municipal de Paris introduit des cours de chant dans trente écoles nouvelles et fait accorder à Wilhem, avec la croix de la Légion d'honneur, le titre de directeur-inspecteur, au traitement annuel de 6 000 fr.

Wilhem, secondé par ses élèves Joseph Hubert et Pauraux, donne une grande impulsion à l'Orphéon, et ouvre des cours gratuits pour les adultes dans trois arrondissements[8]. Nommé l'un des examinateurs à la délivrance des brevets de capacité, il reçoit, le , le titre de délégué général pour l'inspection de l'enseignement universitaire du chant.

L'année suivante, 1840, il est nommé inspecteur délégué du chant pour l'École normale de Versailles[8].

La même année, Hullah, membre délégué du conseil d'éducation de la Grande-Bretagne, visite, à Paris, les écoles d'adultes, et, dès 1841, il fait imprimer, à Londres, la traduction des tableaux et du corps de la méthode Wilhem[9]. Une classe est, dans le même temps, ouverte à Exeter Hall, qui ne compte pas moins de 1 700 élèves.

De 1841 à 1842, le chant est introduit, à Paris, d'après la méthode Wilhem et sous sa direction, dans toutes les écoles de frères et dans plusieurs écoles de sœurs.

En 1841, Béranger dédie à Wilhem une chanson à la gloire de son œuvre maîtresse : L’Orphéon.

Le mouvement choral initié par Wilhem avec sa méthode est une grande réussite qui l'a rendu célèbre. En 1842, Paris compte plus de 4 000 enfants et environ 1 200 adultes qui se livrent à l'étude de la musique et la pratique du chant choral[6].

Hommages

Lorsque Wilhem succombe à une flexion de poitrine[8], le comité central pour l'instruction primaire, informé de la nouvelle, arrête, dans sa séance du , qu'en raison des services rendus par Bocquillon Wilhem à l'enseignement primaire, une députation de sept membres accompagnera le corps du défunt jusqu'à sa dernière demeure. Les comités locaux et spéciaux d'instruction primaire de la ville de Paris sont également priés d'envoyer au cortège une députation. Aux obsèques on peut voir le conseil royal de l'instruction publique, représenté par Orfila ; le conseil municipal de Paris, par Boulay de la Meurthe et Périer ; l'Académie française, par Rousselle ; la Société pour l'instruction élémentaire, par Francœur, Jomard, Demoyencourt, Auguste Bessas-Lamégie, Trélat, Lebeuf, etc. Alexis Wilhem suivait le corps de son père, avec ses amis Eugène Delaporte, Charles Malo, Béranger, Antier et Lebrun. Les orphéonistes des écoles communales viennent ensuite, sous la conduite des instituteurs et des institutrices.

Le service funèbre est célébré à l'église Saint-Sulpice ; trois discours sont prononcés au cimetière du Père-Lachaise où il est inhumé[10] : le premier, par Périer, au nom de la ville de Paris ; le deuxième, par Demoyencourt (d), au nom de la société d'enseignement élémentaire ; le troisième, par Joseph Hubert, au nom des élèves. Un auditoire immense entoure les orateurs et le cercueil.

L'œuvre de Wilhem ne s'interrompt pas après sa disparition. Joseph Hubert lui succède à la présidence de l'Orphéon et au poste de délégué général du chant des institutions élémentaires de Paris. Cependant qu'Eugène Delaporte se charge du développement des orphéons en province[11].

En 1843, à Paris, la méthode Wilhem est chantée journellement par cinq mille enfants dans les écoles, et par mil quinze adultes aux cours du soir. Le même enseignement est donné dans trois écoles supérieures, cinquante-trois écoles mutuelles, vingt-sept écoles de frères, trois écoles de sœurs, et douze classes d'adultes. Il est en outre introduit dans le gymnase musical militaire dirigé par Carafa, et recommandé à toutes les écoles régimentaires par le Ministre de la guerre. L'Orphéon est à son tour, une pépinière de jeunes professeurs qui, transplantés sur tous les points du globe, y font fructifier la semence qu'ils ont reçue.

Deux chants funèbres sont composés à l'occasion de la disparition de Wilhem : l'un par Joseph Hubert, sur des paroles de Charles Malo, l'autre par Sigismond von Neukomm, sur des paroles de Lefèvre.

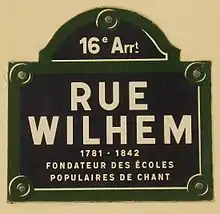

En 1890, une rue du 16e arrondissement de Paris est baptisée rue Wilhem. Elle donne son nom à une station de métro, qui sera rebaptisée Église d'Auteuil en 1921. Ce renommage est motivé par l'anti-germanisme suivant la Première Guerre mondiale, Wilhem pouvant rappeler le nom de l'empereur Guillaume II.

En 1924, un monument à l'Orphéon, Wilhem et son continuateur Eugène Delaporte, œuvre du sculpteur Henri-Louis Richou, est érigé dans une courette de la rue de Bretagne près de la mairie du 3e arrondissement de Paris. On peut le voir, déplacé en 1990 non loin de là, dans le square du Temple[12].

Aperçu de la méthode Wilhem

L'heure de l'étude sonnée, les écoliers, divisés en huit classes, forment un hémicycle, et, sur un signe du moniteur, armé du diapason, chaque degré opère selon sa force.

La théorie devant précéder la pratique, tandis que le premier rang trace sur le sable la figure des notes, le second rang écrit, sur l'ardoise, huit mesures à intervalles de secondes. Le troisième rang écrit huit mesures de tierces ; le quatrième, huit mesures de quartes, ainsi de suite, jusqu'à la huitième classe, qui chante tandis que les autres s'occupent de la théorie appelée dictée parlée. Dans cette étude, les élèves nomment la note sans intonation. On se sert, pour cela, d'un tableau dont les notes et les clefs mobiles obéissent à la baguette du moniteur.

De la théorie on passe à la pratique, et les mêmes classes, dans le même ordre, chantent pendant cinq minutes chacune. Lorsque les quatre premières se sont ainsi exercées, les classes deux à sept chantent, simultanément ; un sextuor accompagné par la huitième classe. Dans cet exercice, chaque degré rencontre les difficultés qu'il peut connaître, et l'on comprend quelle patience il a fallu unir au talent pour composer des mélodies où la leçon n'est jamais oubliée.

Par ce mode d'enseignement, la récompense est le prix de l'application ; chaque élève, à son tour, peut devenir maître ; car toujours un degré supérieur conduit un degré inférieur. Écrire d'abord, chanter ensuite en chœur ce qu'on a écrit séparément, c'est opérer selon la méthode Wilhem.

Sebald Heyden, dès l'an 1537, a eu le premier l'idée d'une portée sans notes ; Pierre Galin[13], de Bordeaux, a fait aussi usage, avant 1818 (date de la publication de la méthode), d'un tableau appelé méloplaste ; deux baguettes promenées sur ou entre les lignes d'une portée musicale, figuraient, par leur bout arrondi, la note qu'on voulait désigner ; les accidents se marquaient par l'inclinaison de ces mêmes baguettes. On ne sait lequel des deux fut le premier, même si la publication par Wilhem semble antérieure d'un an.

Un rapport établi le , par M. Francœur, au nom d'une commission d'examen, dit :

« Depuis l'an 1817 que les procédés ingénieux de M. Wilhem nous ont été connus, M. Galin a, de son côté, mis en pratique un moyen semblable à l'indicateur vocal, et l'a présenté avec succès à Bordeaux et à Paris, sous le titre de méloplaste. Il importe de garantir M. Wilhem de l'accusation de plagiat, et de constater que, depuis cinq mois, son procédé était en usage dans nos écoles, et qu'il était connu de nous depuis deux ans. »

Simple dans ses détails et dans son ensemble, cette méthode s'est généralisée d'une manière rapide.

Œuvres

- 1821. — Méthode élémentaire de chant, conforme aux principes et aux procédés de l'enseignement mutuel.

- 1821. — Guide de la méthode élémentaire analytique de musique et de chant, en deux parties.

- 1832 et 1834. — Tableau de lecture musicale et d'exécution vocale.

- 1835. — Manuel musical, à l'usage des collèges, des institutions et des cours de chant, comprenant, pour tous les modes d'enseignement, le texte et la musique en partition, des tableaux de la méthode de lecture musicale et de chant élémentaire. Premier et deuxième cours.

- 1835. — Méthode graduée, divisée en deux cours, renfermant ensemble 73 tableaux.

- 1838. — Réimpression du même ouvrage, contenant, en deux parties, le Guide de la Méthode.

- Distribution des prix. Invocation suivie de chœur et canon à trois parties, seules ou avec accompagnement d'instruments.

- Douze leçons hebdomadaires de musique vocale, à l'usage des jeunes élèves et des adultes qui suivent le cours de chant sacré institué par le consistoire de l'Église réformée de Paris.

- Choix de mélodies des psaumes, arrangées à trois voix égales ou inégales, à l'usage des élèves déjà nommés.

- 1839. — Guide complet, ou instruction pour l'emploi simultané des tableaux de lecture musicale et de chant élémentaire.

- Orphéon, répertoire de musique vocale sans accompagnement, à l'usage des élèves adultes.

- 1840. — Réimpression du Manuel musical, à l'usage des collèges, etc.

- Le Départ du conscrit, quelques Hymnes religieuses, un Chant guerrier et plusieurs romances.

Notes et références

Références

- Bernadette Lespinard, Les Passions du chœur : 1800-1950, Paris, Fayard, , 684 p. (ISBN 978-2-21371-099-0, OCLC 1088676028, lire en ligne), p. 448.

- Depuis le haut Moyen Âge, toutes les écoles de Paris étaient sous l'autorité du grand-chantre, qui était un chanoine de Notre-Dame de Paris.

- Émile Chevé, Observations de quelques musiciens et de quelques amateurs sur la méthode de musique de M. le docteur Émile Chevé, Paris, J. Claye, , 83 p., in-8° (OCLC 459247634, lire en ligne), p. 5.

- Aliénor Samuel-Hervé, « De la musique dans les expositions publiques d’horticulture », sur https://graines.hypotheses.org/, (consulté le ).

- Centre de recherche d'urbanisme, Vie quotidienne en milieu urbain : actes du Colloque de Montpellier, février 1978, Centre de recherche d'urbanisme, , 570 p., illustr. ; 30 cm (ISBN 978-2-85303-139-4, OCLC 10550854, lire en ligne), p. 489.

- Jean Frollo, « Nos orphéons », Le Petit Parisien, no 8026, , p. 1 (lire en ligne sur Gallica).

- Augustin-Laurent Montandon (d), École Galin-Paris-Chevé : problème musical historique pédagogique, prophétique, Paris, Jules Taride, , viii, 208, 24 cm (OCLC 865110954, lire en ligne), p. 98.

- Ferdinand Édouard Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, t. 2, Paris, Hachette, , 3099 p., 2 parties en 5 vol. et 2 suppléments ; gr. in-8° (OCLC 764094907, lire en ligne), partie 1, p. 2989.

- Société pour l’instruction élémentaire, Journal d'éducation. Bulletin. Journal d'éducation populaire, (lire en ligne), p. 199.

- Paul Bauer, Deux siècles d'histoire au Père Lachaise, Mémoire et Documents, , 867 p. (ISBN 978-2-914611-48-0), p. 784

- Raoul de Saint-Arroman, « Semaine musicale, Orphéons et fanfares : Les concours du Conservatoire », La Presse, , p. 2, 2e colonne (lire en ligne sur Gallica).

- Monument à Wilhem, ou Guillaume-Louis Bocquillon – Paris, 3e arr.

- Jacques-Alphonse Mahul, Annuaire nécrologique : ou Supplément annuel et continuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques, Paris, Ponthieu, (1re éd. 1822, 3e année) (lire en ligne), p. 95-97.

Bibliographie

- Eugénie Niboyet, Notice historique sur la vie et les ouvrages de G.-L.-B. Wilhem : dédiée aux orphéonistes et aux écoles de chant de la ville de Paris, Paris, P.-H. Krabbe, (lire en ligne sur Gallica).

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- (en) International Music Score Library Project

- (en) Grove Music Online

- (de) MGG Online

- (en) MusicBrainz

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :