Verre (récipient)

Un verre est un récipient utilisé pour boire, de forme tubulaire, dont les parois sont solidaires et hermétiques, et destiné à recevoir des liquides.

Il est constitué d'une paraison (corps ou contenant du verre), d'une jambe et d'un pied.

Le terme désigne aussi, par métonymie, le contenu de ce récipient : boire un verre d'eau.

Historique

Même si la fabrication du verre remonte à plus de 6 000 ans, c'est la technique du verre soufflé, apparue au Ier siècle av. J.-C. en Syrie, qui permet d'obtenir des récipients creux. Dans la Rome antique, l'usage des verres est réservé aux plus riches. Les autres recourent aux contenants de terre cuite ou de métal.

Au XVe siècle, des verriers inventent à Murano le cristallo, un verre transparent proche du cristal. Dès lors, les formes se raffinent. Des ornements, des pierres précieuses, des filigranes sont ajoutés. Les verres de Venise sont bientôt copiés dans toute l'Europe.

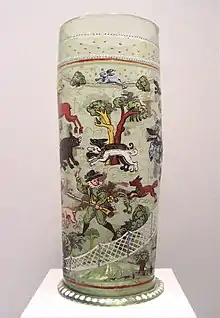

À la fin du XVIe siècle apparaît le cristal de Bohême qui vient concurrencer celui de Murano. À la même époque, Caspar Lehmann (en), orfèvre à Prague, adapte la technique de la gravure à la roue des pierres précieuses à la taille du verre. Les verres s'ornent alors de motifs et de dessins innombrables.

À Londres, en 1676, George Ravenscroft donne naissance au véritable cristal en utilisant du charbon et de l'oxyde de plomb. Les Anglais développent ainsi un véritable monopole du verre de luxe qu’ils conserveront pendant près d'un siècle. Pour les concurrencer, Louis XV approuve la fondation d'une verrerie à Baccarat en 1764, suivie peu après par la Verrerie royale de Saint-Louis. Le premier cristal français voit le jour en 1785.

L'usage des récipients de verre se généralise au XIXe siècle. Coupes, verres, carafes, flûtes, etc. se retrouvent sur toutes les tables et pour tous les usages. Le recours aux récipients de verre se multiplie également pour la conservation d'ingrédients ou la manipulation de produits.

Composition

La plupart du temps, le verre (matériau) est employé à sa fabrication car il s'agit d'une composition traditionnelle en Europe. Ce matériau présente le double avantage, d'une part, d'être transparent, ce qui permet de jauger facilement la quantité versée, d'autre part, de très peu réagir avec d'autres espèces chimiques.

Son composant principal est la silice, soit du sable de rivière. Pour obtenir plus facilement de la pâte de verre, on rajoute au mélange de silice et d'autres additifs environ un quart de verre cassé, appelé groisil, d'où l'intérêt des filières de recyclage du verre.

Le verre est un matériau dur mais cassant qui, ne pouvant se dilater facilement, est sensible à la chaleur ; il peut supporter des montées progressives en chaleur mais mal les chocs thermiques (ex. : un verre à température ambiante rempli par un liquide chaud ou au contraire un verre chaud qu'on tente de laver à l'eau froide).

Le type de verre (matériau) le plus répandu est le sodocalcique (soda-lime en anglais). Le verre borosilicate est un verre plus résistant à la chaleur, utilisé pour les cafetières et tasses en verre de faible épaisseur, ainsi que les plats à four.

Le cristal est obtenu par addition de 24 % ou plus d'oxyde de plomb (PbO). Cela améliore la brillance, la sonorité et la malléabilité de la pâte de verre. Pour des questions environnementales (et de santé humaine, cela est plus polémique), le cristal est en voie d'être abandonné.

Le cristallin est un matériau verrier de contenance en plomb intermédiaire.

Le verre peut être trempé, un traitement le plus souvent thermique qui ne modifie pas sa composition mais augmente sa résistance aux chocs physiques et thermiques. Le verre trempé sodocalcique est particulièrement utilisé dans les bars pour sa solidité et aussi par sécurité : si on le casse il se brise en mille morceaux et ne devient pas une arme potentielle.

Le verre est appelé gobelet s'il n'a pas de pied, « forme haute » s'il est plus haut que large, « forme basse » s'il est plus large que haut.

Le verre à pied voit son développement après l'Affaire des Poisons : il oblige les domestiques à porter le verre par la jambe et les empêche ainsi d'approcher discrètement la main du liquide pour y verser un poison[1].

Toutefois, l'avènement des matières plastiques a permis la fabrication à grande échelle de gobelets à très bas coût dont la composition peut varier : polystyrène, PVC et plastiques alimentaires. Outre le fait d'être bon marché, les gobelets sont nettement plus solides et légers que les équivalents en verre, et sont plus adaptés à une multitude d'usages. Cependant, leur effet sur la santé n'est pas maitrisé, vu le dégagement de styrène à la chaleur[2]. D'après l'Agence internationale de recherche sur le cancer, le styrène pourrait être cancérogène pour l'homme. Plusieurs études effectuées sur une population de salariés exposés au styrène ont mis en évidence un risque de leucémie. Des études sur des animaux ont montré que le styrène est faiblement cancérogène par inhalation ou ingestion.

Enfin le bois et les matières telles que la corne restent réservés à des usages précis et ne sont plus guère utilisés en raison des contraintes hygiéniques.

Formes

La forme d’un verre est surtout donnée, peu pour son esthétique, mais plus pour en apprécier son contenu, dont la nature définit la contenance du récipient :

- le ballon : verre de forme sphérique dont la taille et la contenance varient en fonction de la nature du liquide ;

- la tulipe : verre de forme sphérique qui se referme vers le haut ;

- la flûte : verre étroit et haut, plus spécialement destiné au champagne ;

- la coupe : verre large et court pour champagne et autres boissons ;

- la chope : sorte de gobelet muni d’une anse ;

- le tumbler : grand verre à bords droits de 20 à 25 cl, utilisé pour les longs drinks ;

- la pipe à cognac : petit ballon muni d’une pipette ;

- la timbale : verre sans pied, souvent métallique ;

- le gobelet : verre sans pied et sans anse, toutes matières ;

- le quart : petit gobelet de fer blanc contenant 1/4 de litre.

Contenant et contenance

Appellations et contenances des verres à bière. Selon les pays et les régions les appellations et les contenances des verres changent. Voici un petit récapitulatif pratique pour ne pas se retrouver avec des surprises de tailles de verres au bar !

| Contenance | France | Belgique | Autre |

| 12.5 cl | Galopin | ||

| 20 cl | Flute, Hollandais | Galopin (Suisse)

Cana (Espagne) | |

| 25 cl | Demi, Bock, Ridicule | Chope, Pintje (du néerlandais signifiant “petite pinte ”) | Cerveza (Espagne) |

| 33 cl | Gourde | Mini (Luxembourg) | |

| 47.3 cl | Pint (États-Unis)

Pinte (Canada) | ||

| 50 cl | Pinte, Chope, Distingué | Demi, Pinte | Chope, Canette (Suisse)

Pinta (Espagne) |

| 58.8 cl | Chopine | Pint (Royaume Uni, Irlande)

Pinte (Canada) | |

| 1 L | Formidable, Parfait | Litron | Mass (Allemagne)

Litron, Masse (Suisse) |

| 2 L | Sérieux | ||

| 2.5 L | Girafe | Botte | |

| 6 L | Giraffe |

- Cocktail :

- Verre à shot : petit verre contenant 2 cl, généralement contenant d'un cocktail qui doit se boire d'un trait.

- Trait : terme de mesure représentant de 3 à 5 gouttes.

- Tumbler : grand verre à bords droits de 20 à 25 cL, utilisé pour les longs drinks.

- Verre à cocktail : verre à long pied et à contenant évasé de 7 cL ; double verre à cocktail : verre d'une capacité de 9 cL à long pied et au contenant évasé.

- Vodka, tequila, marc de raisin et autres spiritueux :

- le verre à shot de 3 à 6 cL selon les pays

- Cognac ou armagnac :

- le verre à cognac

- la pipe à cognac petit ballon muni d’une pipette

- Vin de Champagne :

Expressions

- « Se noyer dans un verre d'eau » : ne pas savoir surmonter une petite difficulté.

- « Prendre un verre » : boire.

Notes et références

- Alain Baraton, Vice et Versailles - Crimes, trahisons et autres empoisonnements au palais du Roi-Soleil, Grasset, 2011, 208 p.

- Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise dans sa fiche technique sur le polystyrène expansé

- Larousse Universel 1923, page 591