Vêtement professionnel

Un vêtement professionnel (en anglais, workwear) est un article d’habillement porté pour un usage professionnel. Il est soumis à des lois qui règlementent son usage ainsi que son entretien. Souvent associé au « bleu de travail », tenue standard de l’ouvrier ou du travailleur manuel, l’utilisation du vêtement professionnel s’est aujourd’hui diversifiée et étendue à d’autres secteurs d’activités. Il appartient à une industrie dont les normes de sécurité et les technologies textiles évoluent rapidement.

Marché

Le marché mondial du vêtement professionnel représente actuellement sept milliards d’euros. On compterait en France près de 8 millions de personnes portant un habit professionnel, soit le tiers de la population active nationale. Le chiffre d’affaires du marché français du vêtement professionnel dépasserait en 2011 les 600 millions d’euros, dont la moitié générée par les vêtements EPI (Équipement de protection individuelle). Amor-Lux est un acteur majeur de ce domaine, produisant en quantité pour de grandes entreprises[1].

La majorité des secteurs sont concernés, que ce soit pour des raisons d’image, de salissure ou de sécurité : BTP-Industrie, collectivités et corps d’État, luxe, distribution spécialisée, hôtellerie et restauration, services, transports et logistique. Les segments les plus répandus du marché du « workwear » incluent les vêtements EPI (haute visibilité, rétro réfléchissant, et de Protection contre les Intempéries, équipements Atex, antistatiques, anti-feu), les vêtements multi-risques/polyvalents, les vêtements de travail ou de protection dédiés aux femmes et les textiles équitables et développement durable.

Origines

C'est la révolution industrielle qui va amorcer la conception du vêtement de travail. Au début il s'agit uniquement d'une blouse grise ou noire pour se protéger des salissures. Puis il devient une veste et un pantalon qui comportent des poches, permettant de ranger les outils. Il doit être solide, confortable et se nettoyer facilement. Au XIXe siècle la couleur bleue symbolise la couleur du monde ouvrier, les supérieurs hiérarchiques ou chefs de bureau se distinguant des ouvriers en portant une blouse blanche ou grise. C'est à cette époque que la notion « bleu de travail » apparaît[2].

Aux États-Unis, les combinaisons en jeans deviennent l'uniforme des ouvriers[2].

En France, les syndicats réclament le droit de porter un bleu de travail pour se protéger, puis après 1968 vient la revendication de travailler avec ses propres vêtements, jeans et t-shirt, pour revendiquer sa non-appartenance à l'usine[2].

Jusqu'au début du XXe siècle, les travailleurs portaient les mêmes vêtements au domicile, en public ou au travail. Seule la tenue du dimanche se différenciait[3].

L’introduction de nouvelles machines dans les manufactures va entraîner de nombreux accidents et le vêtement traditionnel va devenir un outil de protection. Certains secteurs vont donc innover en la matière, surtout dans les milieux de grosse production, telle que la sidérurgie, le bâtiment… Les premiers vêtements étaient fabriqués en coton, tissu lourd et résistant au lavage. Aujourd'hui les fabricants ont opté pour un tissu plus léger, comme le polyester ou le synthétique, facilement lavable mais qui ne protège pas du feu comme le fait le coton.

Aujourd’hui, le vêtement de travail permet dans beaucoup de cas de distinguer les professions entre elles. Son port s’est étendu à d’autres secteurs d’activités pour répondre à leurs nouveaux besoins : représentation d’une image d’entreprise, de marque ; valorisation du salarié et reconnaissance de son appartenance à l’entreprise.

Galerie

Maintenance du tram pragois dans la rue Koněvova, 2011

Maintenance du tram pragois dans la rue Koněvova, 2011

Catégories

Les professionnels distinguent plusieurs familles de vêtements utilisées dans le monde du travail qui répondent chacune à un besoin particulier :

- les vêtements de protection dits EPI (Équipement de Protection Individuelle) ;

- les vêtements de travail standard ;

- les vêtements d’image, uniformes.

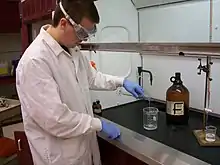

Vêtement de protection

Les vêtements de protection bénéficient spécifiquement de normes et pour cause : l’enjeu est la sécurité des porteurs. Les spécialistes mettent en évidence 3 catégories en fonction des risques contre lesquels ils permettent de se protéger :

Catégorie 1 : Équipements de protection individuelle contre des risques mineurs. Il s'agit des produits de conception simple, destinés à protéger contre des risques dont les effets n'ont pas de conséquence sur la santé de l'utilisateur ou sont facilement réversibles. Ces équipements font l'objet d'une d'auto-certification par le fabricant. Exemple : parka, tenue des agents de service ( ménage, mécanicien, etc.).

Catégorie 2 : Équipements de protection individuelle contre des risques importants. Ces produits sont soumis à un « examen CE de Type » et à des tests, définis par les normes CE, de la part d'un laboratoire notifié et reconnu par la CEE (ex. : gilet de haute visibilité, chaussures de sécurité).

Catégorie 3 : Équipements de protection individuelle contre des risques mortels. Au-delà de « l’examen CE de Type », ces équipements de protection individuelle doivent être soumis à un contrôle de la production (système d'assurance qualité ou contrôle de la qualité par prélèvements). Exemple : casque, tenue de feu.

Vêtement de travail

Si le « bleu de travail » reste un grand classique, le vêtement de travail s’est diversifié et a évolué notamment en termes de couleurs. Il existe une grande variété de tenues de travail engendrée par une plus large polyvalence de l’utilisation. D’une simple protection contre la salissure, il s’est imposé dans le quotidien des salariés. Les vêtements de travail se situent parfois à la frontière entre le vêtement de protection et le vêtement d’image sans en avoir ni les normes ni les obligations.

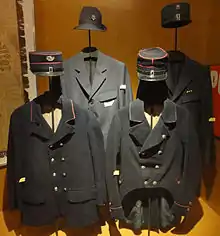

Vêtement d’image (uniforme)

Pendant la décennie 2010, le port de la cravate chez les hommes décline mais reste important dans le monde de la finance ou celui de la haute administration[4].

Depuis quelques années, des entreprises utilisent cette catégorie de vêtements à des fins publicitaires ou pour tenter de renforcer l'esprit d'équipe ou la cohésion de l'entreprise. Des vêtements colorés, avec un logo innovant, peuvent véhiculer un esprit dynamique. Au contraire, des tenues plus classiques peuvent accentuer le côté sérieux ou paternaliste de l'entreprise.

Dans certains métiers, l'identité professionnelle s'affiche donc par les tenues vestimentaires ; leur qualité et leur entretien doivent donc être irréprochables. Le salarié peut aussi ressentir une certaine fierté d'arborer son appartenance à un métier par le biais de l'habit.

Entretien

Obligations pour l’employeur

La loi française oblige l’employeur à prendre en charge le nettoyage des tenues professionnelles dont il impose le port à ses salariés. Selon l’Article R4323-95 du Code du Travail[5], « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires. » Selon l’Article L4122-2 du Code du Travail[6], « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. »

La condamnation de la société Champion à la prise en charge intégrale des frais d’entretien des tenues de son personnel, le par la Cour de Cassation (pourvoi no 06-44044) est à l’origine de la jurisprudence[7]. Plusieurs décisions de Justice ont été prises à la suite du non-respect de cette loi.

- Le , la cour d’appel de Toulouse a imposé à La Poste de payer l’entretien des tenues de ses facteurs. La Poste fait en outre l’objet d’un rappel de ces sommes dues sur quatre années supplémentaires au titre de la rétroactivité[8].

- Le , le tribunal de grande instance de Chartres a condamné la société Carrefour pour non-prise en charge de l’entretien des tenues professionnelles. Il a été imposé à Carrefour une rétroactivité de l’amende sur 4 ans (depuis le ), et 20 euros par mois ont été accordés par le tribunal[9].

- Le , le Conseil des Prud'hommes a tranché en faveur des salariés de Castorama. Il leur est alloué une somme allant de 2 600 à 4 000 euros. L'exécution du jugement, pris en référé, s'accompagne d'une astreinte de 300 euros par jour pour Castorama[10].

- Le , la Cour de Cassation a rappelé que l’employeur était tenu de prendre en charge leur entretien sans que les salariés aient à justifier des frais qu’ils engagent[11].

Solutions d’entretien du marché

Les vêtements professionnels ont une structure de plus en plus technique : les uniformes sont plus sophistiqués et présentent des éléments d’image (couleur, coupe, logo…) qui doivent conserver leur état. De la même façon, les vêtements EPI répondent dans leur conception à des normes de sécurité européennes précises : durant toute leur durée d’utilisation, ils doivent conserver leurs propriétés de protection du salarié.

Plusieurs solutions d’entretien existent sur le marché :

- La prime de salissure qui consiste au versement d’une somme d’argent supplémentaire sur le salaire de l’employé. Cette prime est soumise à des charges, le salarié doit fournir la preuve de sa bonne utilisation.

- Les solutions industrielles : il s’agit d’un entretien global où les vêtements professionnels sont regroupés et nettoyés.

- Les prestataires de services : il s'agit de sociétés de location-entretien (ex. Initial) qui mettent à disposition des vêtements de travail appropriés et personnalisés en location, assurent la prestation d'entretien industriel, de réparation, de mise à la taille, de réformes automatiques en cas d'usure, de livraison et de ramassage des vêtements sur les lieux de travail.

- Les pressings : les tenues sont déposées et nettoyées pièce par pièce de façon traditionnelle. Il existe des cartes pressing fonctionnant avec des points nettoyage pour ce type de prestation.

Le nettoyage des vêtements dans le lave-linge familial est à proscrire. Tout d’abord le non-respect des conditions de lavage imposées par le fabricant peut détériorer le vêtement, et ainsi ne plus répondre aux normes de sécurité. Ensuite l’entretien ménager peut abimer les machines, voire contaminer les vêtements de la famille. Les bandes réfléchissantes par exemple peuvent perdre de leur caractère réfléchissant au fil de lavages si les conditions d'entretien fixées par le fabricant ne sont pas respectées.

Traçabilité des EPI

La traçabilité des EPI de catégorie 3 est obligatoire en France. Des vérifications périodiques sont obligatoires au moins tous les douze mois[12].

Un bon entretien implique des mesures de contrôle. Dans le cas des EPI des appareils de haute technologie ont été développés pour tester les performances des vêtements et ainsi respecter les normes européennes en vigueur (EN 471 et EN340). Ces normes fixent des exigences minimales concernant la couleur et la surface des matériaux fluorescents, ainsi que les propriétés optiques, les dimensions et la position des bandes rétro-réfléchissantes.

Seules les sociétés de location-entretien de linge peuvent garantir un respect total de la légisation et directive européenne en vigueur. En effet, la traçabilité (indispensable pour les EPI) permet de respecter le nombre maximal de lavages autorisés (en général 50), de respecter les notices d'utilisation (température de lavage, de séchage, et produits lessiviels adaptés), d'assurer les réparations spécifiques aux EPI. Toutes ces interventions sont archivées et le système informatique performant permet de procéder à des actions préventives auprès des utilisateurs (ex. prévenir si une personne ne met pas son vêtement au nettoyage...)

Par ailleurs, Ticket Clean Way, a mis en place un système de traçabilité des nettoyages effectués sur les vêtements EPI à l’aide d’une carte à puce et d’une application monétique spécifique. L’entreprise cliente peut assurer par un extranet un suivi de l’entretien des vêtements professionnels de ses salariés.

Influence

Les vêtements professionnels ont été récupérés pour être portés en dehors du seul contexte professionnel[2] - [13]. Ce style est appelé en anglais « workwear ».

En 1880 la veste en jeans, adaptée aux ouvriers et aux agriculteurs, est commercialisée par Levi's. En 1925, Lee vend des vestes en jeans avec de nombreuses poches, adaptées au chemin de fer[14].

Les vagues d'immigrés pauvres du XIXe siècle ainsi que la crise des années 1930 vont contribuer à la diffusion du workwear : en raison de leur pauvreté beaucoup de gens portent les mêmes vêtements au travail et en-dehors[14].

En 1898, dans le contexte de la guerre hispano-américaine, Levi's commercialise des vêtements kakis et de camouflage. Burberry vend le trench-coat lors de la Première guerre mondiale et le blouson d'aviateur est vendu lors de la Seconde guerre mondiale[14].

À partir des années 2010, le workwear séduit la jeune génération qui n'a pas connu le bleu de travail et a une envie d'habits qui durent dans le temps en réaction à la fast fashion[15] - [16].

Notes et références

- Laure-Emmanuelle Husson, « Amor-Lux tisse sa toile au sein des entreprises », Challenges, no 421, , p. 52 (ISSN 0751-4417)

- Séverine Liatard et Séverine Cassar, « Épisode 2 : Le bleu de travail, le grand uniforme des métiers », sur franceculture.fr, (consulté le ).

- Daphnée Leportois, « Le vêtement de travail est bien plus qu’une tenue », sur slate.fr, (consulté le ).

- Vincent Daniel, « "Symbole d'autorité", contrainte "ridicule"... Pourquoi la cravate n'est plus dans le coup », sur francetvinfo.fr, .

- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489954&dateTexte=&categorieLien=cid

- http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F6E4808892B32D7A33899AAE214B073.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006912687&idSectionTA=LEGISCTA000006190531&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20050422

- http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_civ_05_08.pdf

- Hayat Gazzane, « Facteurs : la note du pressing est pour La Poste », Le Figaro, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - http://sd-2.archive-host.com/membres/up/5345030926966900/Jugement_Tenue_de_travail_Chartres_light.pdf

- « Castorama doit payer l'entretien des tenues de travail de ses salariés », sur Club de Mediapart, (consulté le ).

- Les frais d’entretien de la tenue de travail sont à la charge de l’employeur, , PB Avocats

- « Traçabilité des EPI : un service comme un autre? », sur infoprotection.fr.

- Corinne Jeammet, « Workwear : quand le vêtement de travail, revisité par les créateurs, devient tendance », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Floriane Rougeaut, « Le workwear, symbole mode du travail », sur omagazine.fr, .

- Frédéric Martin-Bernard, « Mode : du brut au luxe, la fabuleuse histoire du workwear », sur lesechos.fr, .

- Alexis Magnaval, « Pourquoi le bleu de travail a fait son retour », sur franceculture.fr, .

Annexes

Bibliographie

- Dossier L'Entretien des tenues professionnelles, Vêtement professionnel n°32, 1er trimestre 2010, Patrice Lefrançois

- Dossier Workwear pour l'extérieur : la protection demeure prioritaire, Protection individuelle et collective, septembre-.

- Ginette Francequin, Le vêtement de travail, une deuxième peau, Toulouse, ERES « Sociologie clinique », 2008, 280 pages, (ISBN 9782749209500), DOI : 10.3917/eres.franc.2008.01, présentation en ligne

- Bleu de travail : du vêtement protecteur au symbole mythique. Roubaix : éditions Le Non-Lieu, 2021. 164 pages (ISBN 9782957772506)

Articles connexes

- Santé et sécurité au travail

- Équipement de protection individuelle

- Accident du travail

- Habit religieux

- Vêtement de cérémonie (en)

Liens externes

- Corinne Jeammet, « Workwear : quand le vêtement de travail, revisité par les créateurs, devient tendance », sur francetvinfo.fr, (consulté le )