Vélomobile

Un ou une vélomobile[N 1] est un cycle protégé par une carrosserie aérodynamique.

La carrosserie a pour but de protéger contre les intempéries et, le plus souvent, d'obtenir un substantiel gain aérodynamique. Elle peut aussi protéger en cas de chute ou de collision. En contrepartie, elle représente un poids qui pénalise les montées. Généralement rigide, elle est soit complète, soit ouverte dans la partie supérieure.

Pour des raisons d'équilibre et pour diminuer la surface frontale, les vélomobiles sont généralement bâtis sur le principe du tricycle couché : le cycliste est assis bas, sur un siège muni d'un dossier incliné en arrière, et le pédalier est en avant.

Le vélomobile peut être pourvu d'une assistance au pédalage.

Genre

Le mot vélomobile n'est pas encore dans les dictionnaires français. L'usage du mot, en particulier sur les forums d'utilisateurs et les articles sur internet, est très majoritairement masculin. Le genre masculin a été aussi choisi dans le lexique européen du vélo[1].

Description technique

Dimensions

La longueur est entre 220 et 300 cm de long, la largeur entre 70 et 119 cm. Le poids pour les vélomobiles non assistés est de 18 à 45 kg. Les modèles avec assistance électrique varient entre 38 et 75 kg.

Carrosserie ou carénage

C'est sa carrosserie, partie intégrante du véhicule, qui distingue le vélomobile d'un tricycle couché ou d'une bicyclette, même si certains de ces derniers disposent d'un carénage incomplet et amovible. Il y a deux types de carrosserie : la carrosserie fermée, où le vélomobiliste regarde à travers un pare-brise, et la carrosserie « tête dehors », plus fréquente, où la tête du vélomobiliste est à l'extérieur.

Nombre et dispositions des roues

Au tout début sont apparus des vélocars, qui disposaient de quatre roues, et se rapprochaient des rosalies, avec une carrosserie quasi complète.

En compétition, pour des tentatives de record de vitesse ou d'endurance, il existe des vélomobiles disposant de deux roues. Ils nécessitent généralement une assistance pour s'y installer, démarrer et s'arrêter sans tomber. Strictement des véhicules à propulsion humaine, ils peuvent être désignés par l'anglicisme « streamliner ».

La plupart des vélomobiles disposent de trois roues (Seul le Quattrovélo dispose de 4 roues, toutes suspendues). Celles-ci sont disposées en triangle isocèle. Il y a soit deux roues un peu en arrière du siège et une roue directrice avant (disposition appelée « delta »), soit avec une seule roue arrière, et deux roues avant directrices (disposition appelée « têtard » ou « tadpole » en anglais). C'est cette dernière disposition, où la roue arrière est motrice, qui est de loin la plus courante.

Position du cycliste

Les vélomobiles, sauf exception (le quattrovélo peut accueillir derrière le pilote un siège pour un enfant de petite taille), sont conçus pour accueillir une seule personne, qui pédale en position couchée, en vélo couché. Cette position réduit la surface frontale, abaisse le centre de gravité, procure plus de confort, augmente la puissance cardiaque disponible pour les jambes, car le haut du corps ne travaille jamais. Pour finir, le poids de la jambe en fin de rotation augmente sensiblement la poussée sur les pédales.

Propulsion

Le vélomobile fait partie de la famille des véhicules à propulsion humaine (VPH). Il peut néanmoins disposer d'une assistance électrique, comme un vélo à assistance électrique.

Technique

- La carrosserie, par-delà les formes et objectifs différents, et la grande diversité des matériaux, peut intégrer le châssis (carrosserie auto-portante) ou reposer sur un tricycle, voire être articulée ou amovible.

- L'effort de pédalage, comme sur un vélo, est transmis à la roue motrice via une chaîne. Le matériel utilisé sur les vélomobiles ne lui est pas spécifique, tous les éléments mécaniques sont issus ou dérivés du matériel utilisé sur les vélos droits.

- L’assistance électrique facilite la pratique du vélomobile aux séniors, amateurs et ce quel que soit le relief. Situé dans le moyeu ou le pédalier, le moteur assiste l'effort musculaire, dans les limites réglementaires (en France) de 250 W et 25 km/h. La récupération d'électricité lors du freinage est possible avec des moteurs sans roue libre (direct drive). Ces mêmes moteurs, moyennant une électronique adaptée, peuvent permettre la marche arrière.

- La direction est le plus souvent centrale par une sorte de petit guidon articulé pour faciliter l'accès à bord (le tiller). Elle peut aussi être sous la forme d'une petite manette de chaque côté (tank steering).

- Le freinage sur les roues avant est à tambour ou à disque. Le freinage sur la roue arrière est déconseillé : un blocage de la roue arrière entrainerait un mouvement de tête à queue (comme pour une automobile les roues arrière non bloquées assurent une stabilisation en lacet).

- L'équipement électrique comporte couramment éclairage avant, arrière, clignotants, avertisseur sonore et l'alimentation pour un GPS. Il est souvent alimenté par une petite batterie de moto, qu'on recharge à la maison.

| Modèle | Année lancement | Vitesse à 250 W | Vitesse (réf. : Quest=100%) | Puissance requise pour rouler à 42 km/h[N 2] | Puissance requise (réf. : Alleweder=100 %) |

|---|---|---|---|---|---|

| Vélo de ville | 29 km/h | 60 % | 685 W | 274 % | |

| Alleweder | 1993 | 42 km/h | 85 % | 250 W | Référence : 100 % |

| C-Alleweder | 1996 | 45 km/h | 92 % | 209 W | 83,6 % |

| Quest | 2000 | 49 km/h | Référence : 100 % | 166 W | 66,4 % |

| Mango | 2002 | 45 km/h | 92 % | 209 W | 83,6 % |

| Versatile | 2004 | 41 km/h | 83 % | 266 W | 106,4 % |

| Modèle | Année lancement | Vitesse atteinte | Puissance requise |

|---|---|---|---|

| Milan SL | 2010 ? | 45,4 km/h | 116,5 W |

| - | - | 50,0 km/h | 134,5 W |

| - | - | 54,8 km/h | 158,0 W |

| - | - | 60,0 km/h | 185,0 W |

Les vélomobilistes

Les utilisateurs du vélomobile, ou vélomobilistes, allient des motivations écologistes et sportives. Ce sont très majoritairement des cyclistes expérimentés, qui l'utilisent plutôt de manière utilitaire, au quotidien, en toute saison, mais aussi pour se promener, comme véhicule de loisirs.

Ils parcourent plusieurs milliers de kilomètres par an, souvent pour des trajets biquotidiens de plus de 15 km pour aller travailler.

Quelques milliers de vélomobilistes, en nombre croissant, roulent surtout aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Belgique. Diverses associations se sont constituées dans les pays européens (dont la France) pour promouvoir le vélo couché ou le vélomobile. Les forums sont nombreux.

Fabricants de vélomobile

Les fabricants, de taille artisanale, se trouvent principalement aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en République tchèque, en France. D’autres modèles sont fabriqués également en Amérique du Nord, Australie, Russie, Suède, Slovénie, Pologne ainsi qu'en Hongrie.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, plusieurs fabricants entretiennent des relations étroites. Ils fabriquent et vendent des modèles conçus chez Velomobiel et Flevobike, qui se sont plus orientés vers l'ingénierie. Aussi plusieurs modèles de vélomobiles présentent la particularité d'avoir été conçus, fabriqués et modifiés par plusieurs fabricants successifs.

La fabrication du vélomobile est complètement artisanale et devant son prix de revient élevé (pour les plus récents et performants), les concepteurs ont délocalisé tout ou partie de leur production dans les pays de l'Est (Tchéquie et Roumanie) dans des ateliers modernes et bien équipés.

Le salon international du SPEZI à Germersheim offre sur un week end la possibilité de découvrir tout ce qui a trait aux développements du vélo couché.

Avantages

Face au vélo

Globalement, la protection contre les intempéries, l'efficacité aérodynamique et la position confortable permettent d'envisager un usage quotidien sur de plus longues distances qu'à vélo, sans dépendre de la météo.

Protection contre les intempéries

Par rapport à un vélo, le carénage aérodynamique protège le pilote et ses affaires contre le vent, la pluie et le froid. Et cela, d'autant plus que la carrosserie est fermée. En pratique, les vélomobilistes apprécient, sous les climats frais et humides, de pouvoir pédaler en toute saison à l'abri.

Aérodynamisme et performances

La performance des vélomobiles est directement liée à son aérodynamisme, sa légèreté et la position couchée. Grâce à l’aérodynamisme, un « vélomobiliste » puissant peut, avec un effort modéré, rouler longtemps à des vitesses supérieures aux autres cycles, pour peu qu'il n'y ait pas de longues côtes raides. L'avantage peut être considérable pour les modèles les plus aérodynamiques et légers. Si le record de l'heure sur piste avec un vélo droit « UCI » plafonne à 56 km/h, le vélomobile atteint les 90,6 km/h (Sam Whittingham). Sur le site mythique de Battle mountain (USA), le record actuel d'un véhicule à propulsion humaine (VPH ou en anglais HPV pour Human Powered Vehicule) sur 200 m départ lancé est de 144 km/h par Todd Reichert en 2016 sur l'AEROVELO, un deux roues caréné spécialement conçu pour les records. Plus proche de nous, Bill Thornton, 58 ans a atteint 97 km/h avec un vélomobile du commerce MILAN SL en 2019. Les records de vitesse en HPV peuvent être consulté sur le site du WHPVA[4].

La position couchée du pilote permet d'appuyer le bas du dos sur le siège, le haut du corps peut alors constamment rester relâché, toute la puissance cardiaque peut ainsi être exploitée dans les jambes, ce qui augmente considérablement la puissance disponible à la roue.

De plus, la position allongée facilite la circulation sanguine vers les jambes, ce qui diminue l'effort cardiaque. Il n'est d'ailleurs pas rare de ressentir des troubles orthostatiques après un gros effort.

La plus grande efficacité du vélo couché s'explique aussi par la démultiplication de l'effort lorsque, en fin de poussée (au point mort bas du pédalier), la masse de la jambe s'ajoute à l'effort musculaire pour tendre la jambe, juste avant d'entamer l'effort de traction pour ramener la pédale au point mort haut.

L'aérodynamisme combine une faible surface frontale (le maître couple) et un faible coefficient de pénétration, les vélomobiles performants sont donc effilés, bas, étroits et ne présentent pas d'aspérités.

Comportement dans le trafic routier

Le vélomobile est plus perçu comme une voiturette à pédales que comme un vélo par les autres usagers de la route. Sa carrosserie lui donne un aspect plus volumineux et son aérodynamisme lui permet de rouler plus vite. Ainsi, quand le trafic routier est ralenti (en ville), le vélomobile s'insère facilement dans le flux de circulation en prenant la place d'une voiture.

Le vélomobiliste doit garder à l'esprit qu'il peut être caché par les autres automobilistes vu sa faible hauteur, il doit alors occuper la chaussée de façon à se rendre le plus visible possible pour les autres usagers.

Sécurité

- Être vu : du fait de son originalité, de sa grande surface latérale, le vélomobile est plus visible et mieux respecté qu'un vélo. Néanmoins il peut surprendre car il est bas, silencieux, roule plus vite qu'un vélo une fois lancé et souvent inconnu dans le paysage habituel des usagers motorisés.

- La position couchée limite les mouvements du pilote et l'empêche de se retourner pour surveiller ses arrières, la plupart des vélomobiles sont donc équipés de rétroviseurs, ce qui facilite la vigilance et les anticipations du pilote.

- La plupart des vélomobiles peuvent être équipés (selon les options proposées par le constructeur) de feux, de clignoteurs puissants et d'avertisseurs sonores efficaces. Leur système d'éclairage et d'avertissement n'a rien à envier aux véhicules motorisés.

- Protection contre les chocs : en cas d'accident la carrosserie constitue une protection faible mais bien réelle. En cas de basculement le vélomobile glissera sur le côté, protégeant ainsi le pilote des brulures et écorchures.

- La protection contre les chocs est moins efficace en cas de tonneaux. Dans un vélomobile « tête dehors », la tête et le cou sont alors fort exposés. Le port du casque, au vu des vitesses atteintes, est conseillé (ce qui n'est pas différent de la pratique du deux roues)

- D'un point de vue structurel, la roue arrière, le coqueron et le siège enveloppant constituent autant de zones d'absorption des chocs venant de l'arrière. Le nez arrondi des vélomobiles permet aussi d'absorber des chocs importants. C'est sur son flanc que le vélomobiliste est le plus exposé. Par conception, le vélomobile est étroit et bas, le pilote est donc particulièrement vulnérable aux chocs latéraux.

- La position basse du vélomobilislte expose ce dernier à l'éblouissement des phares des automobiles, ce qui, avec une visière embuée ou couverte de gouttelettes peut conduire le pilote à des erreurs de trajectoire. Il vaut mieux dès lors rouler tête dehors ou avec la visière ouverte.

- Ses formes arrondies et mêmes souples sont moins blessantes qu'une automobile et même qu'un vélo classique vis à vis des piétons.

Confort d'utilisation

Par rapport à un vélo classique, le vélomobile apporte les avantages de la position du vélo couché. La position allongée dans un siège type baquet revêtu d'une mousse aérée, parfois équipé d'un repose-tête est très confortable. Le port de tête est plus naturel et reposant. Les épaules sont relâchées. Dans les modèles fermés, le pilote est complètement protégé des projections et intempéries. La plupart sont équipés de suspension sur toutes les roues.

Contrairement au vélo classique ou couché, s'arrêter brusquement ou redémarrer en côte ne nécessite pas d'attention à l'équilibre, le pilote n'a plus qu'à gérer ses vitesses.

Stabilité

Ses trois ou quatre roues lui donne une trajectoire stable et lisse, seuls les passages en courbe serrée ou à grande vitesse nécessitent de la prudence. Le vélomobile réagit aussi assez bien au vent latéral et au souffle d'un véhicule qui le double. Sa stabilité est appréciable dans les démarrages en côte.

Bagages

Derrière le siège (articulé ou amovible), dans le nez pour les modèles avec une trappe d'accès au pédalier ou sous les coudes, les espaces de rangement sont nombreux pour les courses et bagages. Le Quattrovelo est à ce jour l'un des vélomobiles disposant du plus grand coffre.

Empreinte écologique

Le vélomobile, au même titre qu'une bicyclette :

- ne consomme aucun carburant (aucune émission directe ou indirecte de dioxyde carbone) et donc il ne contribue pas au réchauffement climatique ;

- n'émet ni gaz d'échappement ni particules ;

- est silencieux ;

- nécessite peu de matériaux pour être fabriqué.

Sur un an, 10 000 km en vélomobile économisent 500 L d'essence, soit 1,2 tonne de dioxyde de carbone, par rapport à une petite voiture très sobre.

L'écomobilité : moins de circulation automobile, c'est réduire les embouteillages, la pollution et le bruit. De ce point de vue, le vélomobile est un moyen de déplacement durable. De plus, son faible encombrement réduit les besoins de places de stationnement par rapport à l'automobile.

Coût d'utilisation

Le vélomobile coûte beaucoup moins cher à l'usage qu'une voiture ou même qu'un scooter. Par exemple, l'Alleweder à 4 000 € s'amortit en un an sur 10 000 km, comparé au coût d'utilisation d'une automobile[5].

Pas de carburant, avec des pièces d'usure peu coûteuses, pas d'assurance obligatoire : le coût d'utilisation est réduit. Il se rapproche du coût d'un vélo[6].

À titre de comparaison, un vélomobile en carbone est à peine plus cher qu'un vélo de course carbone dernière génération.

Santé

Les avantages sont ceux du sport en général et du cyclisme en particulier.

Support publicitaire

Le vélomobile, de par sa rareté et sa grande surface latérale, est un excellent support publicitaire. Dans cette optique, il est possible d'amortir son coût en se faisant sponsoriser.

Communauté d'utilisateurs

Relativement isolés, les utilisateurs échangent beaucoup d'informations via les forums, et n'hésitent pas à aller à la rencontre les uns des autres. Divers événements sont organisés entre cyclistes couchés (usagers du vélomobile, du vélo couché ou du trike). Ils partagent souvent les mêmes intérêts pour le cyclisme, l'écologie et la technique.

Inconvénients

Masse

Les vélomobiles pèsent le plus souvent entre 24 et 39 kg ; le plus léger actuellement disponible sur marché pèse à peine 17 kg. Ce poids est un inconvénient en montée. Aussi trouve t-on peu de vélomobiles en montagne s'ils n'ont pas une assistance électrique. Ce n'est pas leur terrain de prédilection. Ils sont par contre bien plus efficaces dans les plaines et régions peu vallonnées, là où sa vitesse et son inertie permettent de franchir sur l'élan les petites dénivellations. Une masse élevée nécessitant davantage de puissance pour accélérer, le vélomobile est donc particulièrement efficace sur des longs trajets.

Difficulté en côtes

Elle est due principalement au poids, la puissance supplémentaire nécessite une bonne technique de pédalage et des pédales automatiques pour pratiquer le tirer-pousser sur les pédales. Si la position couchée ne permet pas de pédaler en danseuse, elle permet de s'appuyer fortement sur le bas du dos et ce avec bien plus de force que le seul poids du corps en danseuse.

Dans les descentes, la masse et l'aérodynamisme obligent à freiner.

Une assistance électrique est proposée en option sur de nombreux modèles. Une assistance électrique légère (250 W et 25 km/h sont les limites légales en France pour les vélos à assistance électrique) consomme peu d'énergie et apporte un confort considérable en côte ou à l'accélération. Certains constructeurs proposent des modèles électriques agréés pouvant atteindre les 45 km/h.

Prix d'achat

Les prix s'échelonnent entre 2 900 (en kit) et 13 000 € environ, prix départ fabricant. Ces prix élevés sont dus à la production artisanale en petites séries et à une faible visibilité médiatique. Le prix est à majorer de 1 500 à 2 500 € pour une assistance électrique.

Chaleur

Si la carrosserie favorise l'aérodynamisme, elle limite la ventilation du pilote, ce dernier va alors transpirer davantage. Pour pallier cet inconvénient, les vélomobiles disposent d'un cockpit amovible, laissant le haut du corps à l'air libre, on parle alors de conduite « tête dehors ». Des prises d'air sous les pieds permettent aussi d'apporter de l'air frais le long du corps.

Buée et visibilité

Lors de fortes pluies, dans un vélomobile fermé disposant d'un pare-brise, la buée peut gêner le pilote, sur le pare-brise comme sur ses lunettes. Il faut garder des ouvertures pour l'éviter. Sur certains modèles comme le Leitra, un système de ventilation souffle de l'air au ras du pare-brise pour éviter cette formation de buée.

Le problème ne se pose pas en conduite « tête dehors » et il existe des saute-vent et des toits textiles qui protègent partiellement de la pluie, sans gêner la visibilité.

Certains vélomobiles offrent une vision très limitée vers l'avant, ce qui peut gêner les manœuvres de proximité ou masquer les imperfections de la chaussée.

La conduite de nuit et sous la pluie est la plus délicate car le pilote, assis fort bas, peut être ébloui ou gêné par les phares et les reflets dans son pare-brise ou ses lunettes.

Stationnement et curieux

Il arrive souvent que les curieux testent la solidité de la carrosserie, ce qui peut facilement occasionner des dégâts car elle est très fine et fragile. Enfin, la fermeture des vélomobiles, même lorsqu'elle est complète et verrouillée, n'est pas à l'épreuve des malveillants.

Accessibilité

Quelques modèles de vélomobile ont un large ouvrant mais la plupart ont un accès plutôt court et étroit, ceci s'explique par la nécessité de conserver un maximum de rigidité à la carrosserie. S'installer dans un vélomobile nécessite un peu de gymnastique :

- s'il est présent, basculer l'élément amovible ;

- enjamber l'hiloire et poser un pied sur une partie assez solide en avant du siège, s'appuyer avec les bras sur l'hiloire puis introduire l'autre pied et se glisser dans le siège en disposant les jambes des deux côtés du pédalier ;

- repositionner l'élément amovible et le verrouiller.

Sortir du vélomobile nécessite un effort plus important : il faut appuyer les bras sur l'hiloire et hisser le haut du corps hors du vélo. Ce geste, peu habituel, nécessite un peu d'habitude.

Réparation et entretien

Le vélomobile s'adresse plutôt à un public capable d'entretenir lui-même sa machine, ses dimensions ne facilitant pas son transport chez le vélociste. Si la chaîne est moins exposée aux salissures, projections ou chocs, l'accès à la transmission est moins aisée que sur un vélo sans carrosserie. A ce titre, le WAW de chez KATANGA présente la particularité de pouvoir déposer complètement le nez et la queue, ce qui permet un accès total aux composants mécaniques.

En cas de crevaison, la réparation peut être plus compliquée, en particulier l'accès à la roue et au dérailleur arrière, que sur un vélo classique. Comme les cyclistes, les usagers privilégiant la tranquillité au détriment des performances équipent leur machine de pneus résistants aux crevaisons.

Lieu d'utilisation

Conçu pour des chaussées roulantes et sauf quelques exceptions, sa faible garde au sol est inappropriée pour franchir les trottoirs ou parcourir les chemins caillouteux. De même, ses dimensions ne facilitent pas le franchissement des chicanes serrées, à l'entrée de voies mixtes (vélos et piétons). Le vélomobile étant un cycle (voie de moins d'1 mètre), il est autorisé (ainsi que les modèles à assistance électrique) à emprunter les pistes cyclables, voies vertes, RAVeL dans les limites de vitesse propres à ces chemins.

Autres aspects

Carrosserie « tête dehors » ou fermée

Selon le climat et la saison où ils utilisent le plus leur vélomobile, les usagers préfèrent l'un ou l'autre.

Avantages

- Visibilité périphérique aussi bonne qu'une automobile (si équipés de rétroviseurs) ;

- Bonne ventilation en été, moins de condensation à l'intérieur ;

- Possibilité de se signaler en criant (plus intuitif qu'un klaxon) ;

- Comme à vélo, on entend parfaitement les véhicules motorisés ;

- Possibilité de laisser la fermeture amovible à la maison (gain de poids), ou, comme elle est souple, de la ranger dans l'espace à bagages ;

- Sensation de liberté et de vitesse.

Inconvénients

- Les mêmes que sur un vélo classique :

- Casque et lunettes vivement conseillés ;

- Exposition du visage aux intempéries ;

- Risque de choc accru pour la tête et le cou en cas de renversement ;

- Dégradation de l'aérodynamique.

Avantages

- Protection totale contre le froid et très bonne contre la pluie ;

- Gain aérodynamique ;

- Fermeture complète lors du stationnement ;

- Anonymat ;

- Meilleure protection de la tête en cas de renversement.

Inconvénients

- Le bruit résonne fort à l'intérieur et masque les bruits extérieurs ;

- Chaleur en été, buée et condensation à petite vitesse dans les côtes ;

- Masse supplémentaire ;

- Supplément de prix ;

- La nuit sous la pluie, visibilité réduite par les gouttes et les reflets des phares. Il n'y a pas d'essuie-glace, sauf exception. Le pare-brise peut être relevé ;

- Sensation d'enfermement (selon les personnes et les modèles).

Compromis utilitaire / performance

La conception de l'aérodynamisme impose un compromis entre performance aérodynamique, taille et accessibilité. S'opposent des vélomobiles maniables, accessibles, solides, pratiques et des vélomobiles qui sont plus aérodynamiques et performants, mais moins pratiques, avec pour certains un accès plus étroit.

Plusieurs fabricants offrent le choix entre deux ou trois modèles, l'un pratique (visibilité, équipements de sécurité, maniabilité en ville, suspensions et siège confortables) et l'autre plus orienté vers la performance. De plus en plus, une version plus légère (grâce à l'utilisation plus importante de la fibre de carbone) est proposée pour un supplément de prix.

Alternative à la voiture

L'usage habituel d'un vélomobile est le transport individuel non motorisé au quotidien. Un vélomobile convient aussi pour parcourir de longues distances. Des trajets jusqu'à 60 km en vélomobile sont habituels. Beaucoup de vélomobilistes font plus de 6 000 à 10 000 km par an, et certains mordus plus du double.

À l'usage

Sur route

Sur les routes plates, rouler vite est facilité par la bonne pénétration dans l'air. L’intégration au trafic automobile est plus sûre du fait d'un différentiel de vitesse moins élevé, et d'une perception plus respectueuse de la part des motorisés.

L'équipement de sécurité du vélomobile, éclairage à demeure, réflecteurs, clignotants, avertisseur sonore, rétroviseur(s) contribue, avec la carrosserie, à l'impression de sécurité. La position du dos confortable, la tête redressée, le rétroviseur améliorent l’attention à l’environnement immédiat et réduisent la fatigue musculaire par rapport à un vélo de course.

Dans le trafic

Le gabarit étroit lui permet de se faufiler dans la circulation, ou de prendre les pistes cyclables. La mise à l'arrêt et les redémarrages en côte sont facilités par sa stabilité. Il est donc possible de dépasser les embouteillages, comme en scooter par exemple. Par contre le poids supplémentaire par rapport au vélo est un inconvénient dans les villes denses aux feux rapprochés, à cause de l'inertie à vaincre dans les relances, et de la plus grande difficulté à se faufiler dans ces situations. L'assistance électrique trouve là toute son utilité.

Sécurité préventive

Le vélomobile dispose d'une bonne capacité de freinage, car il y a deux freins avant (sur les modèles courants, avec deux roues avant), généralement de très bonne qualité. Le centre de gravité bas évite de passer par-dessus en cas de freinage d’urgence, de collision ou de nid-de-poule. Il permet aussi une tenue de route correcte en virage.

Le risque de chute sur sol glissant est moindre par rapport à un deux-roues.

Par contre, faire demi-tour ou partir en marche arrière est plus malaisé. Si les vélomobiles ont un diamètre de braquage généralement plus réduit qu'une automobile, ils ne disposent pas d'une marche arrière (sauf, c'est rare, avec certaines assistances électriques). Deux solutions selon les modèles : comme sur un trike, attraper les roues avant et tirer le dessus en arrière, ou, s'il y a un trou d'une taille suffisante dans le plancher au niveau des pieds, poser les pieds au sol et reculer à petits pas.

Sécurité palliative

La carrosserie déformable en aluminium, fibre ou plastique diminue les dégâts corporels en cas de choc. Le risque corporel est diminué pour le pilote, ou pour un piéton ou autre cycliste impliqué. Néanmoins aucun vélomobile ne pourrait satisfaire à un crash-test. Seule une marque dont la coque est en Kevlar et équipée de renforts met en avant la capacité du vélomobile à absorber une partie de l'énergie d'un choc frontal.

Pour la loi : un cycle

Non motorisés pour la plupart, ils relèvent dans le code de la route des cycles, des vélos (deux, trois ou quatre roues non motorisés ou assistés). En France, il n'est pas obligatoire de les assurer, ni de porter un casque.

L'ajout d'une assistance électrique légale (250 W et assistance jusqu'à 25 km/h maximum dans l'Union européenne), les catégorise dans les cycles à pédalage assisté (CPA). une assistance légale jusqu'à 45 km/h nécessite un certificat de conformité, peu de fabricants de VM disposent de ce certificat vu l'investissement nécessaire pour satisfaire aux tests et contrôles.

Sur les pistes cyclables

La plupart des vélomobilistes utilisent les pistes cyclables quand elles sont assez larges, sûres et roulantes. Un vélomobiliste profitera ainsi des raccourcis autorisés aux cyclistes.

Regard des autres

Difficile de passer inaperçu en vélomobile. Les questions sont habituelles, l'attention, des rires, des photos ou des signes de sympathie aussi. L'intérêt de la part des autres usagers de la route en est une conséquence favorable. Accepter de choisir ce statut aussi valorisant qu'il puisse être, est cependant un changement à accepter.

En compétition

Le vélomobile, comme le vélo couché, est exclu des compétitions de vélo de l'Union cycliste internationale et se limite à celles organisées par l'association internationale des véhicules à propulsion humaine IHPVA. Les records de vitesse et d'endurance en vélo couché caréné, sur piste, homologués par cette association, sont d'environ 90,6 km sur une heure et 144 km/h en vitesse de pointe lancée sur 200 m. Ils valident l'efficacité aérodynamique du carénage sur ce type de véhicule.

Il est néanmoins possible de participer et d'être classé dans des épreuves de cyclotourisme d'endurance (BRM) comme le Paris-Brest-Paris randonneur où le confort du vélomobile est avantageux.

Le record du monde féminin en vélo couché caréné est décroché en par une française, Ilona Peltier (126,48 km/h)[7]. Cette performance a été réalisée à Battle Mountain, dans le Nevada, sur le vélo Altair, construit par des élèves du département Génie Mécanique et Productique de l'IUT d'Annecy[8].

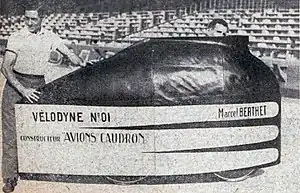

Historique des marques et modèles disparus

Du Vélocar et vélos couchés des années 1920, aux modèles actuels : l'Alleweder, Quest, Mango, Mulsanne, et Versatile… L'un des premiers vélomobiles européens, a été relayé dans les médias par le Français "Omni Bike" Alois Sito. Inventé par lui en 1924, un deux-places, deux roues motrices avec un entraînement combiné est devenu connu des deux côtés de l'Atlantique.

Vélocar et vélos couchés

En 1924, Charles Mochet[9] commercialise un quadricyle à pédales carréné de son invention, le premier vélomobile, qu'il nomme Vélocar[10]. Viendra ensuite le «Vélo-Vélocar», constitué d'un Vélocar coupé en deux et sans carénage, qui sera le premier vélo couché[11]. Dès le départ, la recherche de stabilité et de protection permettent d'atteindre des vitesses plus élevées que les vélos classiques grâce à une meilleure pénétration dans l'air (gain perceptible à partir de 15 km/h).

Le Vélocar pesait entre 35 et 40 kg selon le modèle, il était généralement équipé d'un système de changement de vitesses à trois ou cinq pignons, ainsi que de freins à tambour. La traction s'effectue sur un axe en acier dont sont solidaires les deux roues arrière, avec un entraînement par chaîne indépendant du conducteur et du passager. Au total l'entreprise Charles Mochet établie à Puteaux vendra environ 6 000 Vélocars de différents modèles de 1928 à 1944. Les vélomobiles étaient activement utilisés par les Français pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs dizaines de Vélocars sont conservés dans des musées et des collections privées.

Cyclecars

Suède et Finlande : plans à construire soi-même[12]

- Pilot CB101 par Ulf Cronberg : 42 kg, assez populaire, construit par beaucoup.

- Fantom : 100 000 plans dessins vendus ! difficile à construire, encore plus à faire rouler. Dizaine de constructions documentées.

Il y aurait eu quelques centaines de vélomobiles utilisés en Scandinavie.

Liens externes

Annexes

Bibliographie

- The Everyday Velomobile: Who Uses it and who could use it? By Jurgen Eick. In: the Proceedings of the Third European Seminar on Velomobile Design. Roskilde Technical School,

- John Forester : Effective Cycling MITpress

- Goro Tamai : The Leading Edge: Aerodynamic Design of Ultra-streamlined Land Vehicles

- Frank Rowland et David Gordon Wilson : Bicycling Science. The MIT Press, Cambridge, MA. (ISBN 0-262-73060X)

- The everyday velomobile: Who uses it, and who could use it, Jürgen Eick. (in Proceedings 3rd European Seminar on Velomobile Design : Danemark 94)

- Experience of Power assisted velomobiles based on the cab-bike usage within Modena European Union supported practical test : German Eslava. (in 4th Velomobile Seminar Assisted HPV Suisse 99) 14 pages de test en conditions quotidiennes.

4e séminaire sur l'assistance 99 :

- CG Rassmussen (Leitra) : Who needs power assist ? Un cycliste entraîné fournissant 3 W/kg régulièrement, ne bénéficie que très peu de l'assistance, 1-3W/kg assistance raisonnable pour gagner du temps en cotes : capacité de batterie juste assez pour les cotes du parcours, et poids limité pour éviter de modifier les caractéristiques du véhicule.

- Robert K Stuart : Car-Cycle X4 a pioneer of integrated suspension : 18 kg de plus par rapport à l'objectif de poids de 27 kg

- German Eslava : Experience of Power assisted velomobiles based on the cab-bike usage within Modena european union supported practical test ;

Un certain nombre de réactions : habitacle, difficultés avec des techniques inhabituelles, à prendre en compte pour des utilisateurs non passionnés.

- John Tetz : Uphill Assist, Travail sur l'effet du poids marginal, conclusion limite critique de poids à 10 livres pour l'assistance, optimal à 6 livres.

3e séminaire : Design (1998)

- Johannes LUND / Danish bicycle design compétition 96 : des éléments de carrosserie, des prix en 11/96 et ensuite peu de conséquences en 5/98

- Anselm Kiersch Tuning velomobiles for everyday use, Globalité et recherche d'objectifs dans le développement : 9 Catégories sécurité flexibilité facilité protection confort capacité maintenance coût acceptabilité : réparties en 40 questions qui permettent de balayer les options de construction.

- Stephan Gloger, Harald John INvestigation on the passive safety crash tests : 5 conclusions, 1 ceinture sécurité 2 Avant rond ou elliptique 3 autour du pilote : panneau de sécurité rigide ou arceau sécurité 4 Surface VM basse friction 5 Avant déformable, panneaux latéraux rigides.

2e séminaire Sécurité et Design (1994) des crash tests, des expériences quotidiennes des caractéristiques souhaitées..

- Arnfried Schmitz & Tony Hdaland : Human power : the forgotten energy 1913-1992 (ISBN 0953617416)

Notes et références

Notes

- L'usage hésite sur le genre, avec toutefois une prédominance du masculin dans les pages recensées par Google.

- Conditions de test : puissance nécessaire à un cycliste de 80 kg pour atteindre une vitesse de 42 km/h sur le plat sans vent avec des pneus standards gonflés à 7 bar.

Références

- « Lexique européen du vélo », sur eesc.europa.eu, 2011

- Eland 2004 Velovision

- (de) Rapidité, sur milan-velomobil.de

- (en) « World Human Powered Vehicle Association » (consulté le )

- « Coût d'une petite voiture économique », sur ecotopten.de

- « Budget vélo, pas de bobo. », sur fubicy.org [PDF].

- « Ilona Peltier, la femme la plus rapide du monde à vélo couché », L'Est républicain, (consulté le ).

- « La dernière quête de Fabien Canal », L'Est républicain, (consulté le ).

- Charles Mochet et le Vélocar, sur velorizontal.com

- Vélocar et vélos couchés, sur ihpva.eu

- vélos couchés, sur users.belgacom.net

- « Wooden Cyclecars », sur oldwoodies.com