Usine Tase

L'usine TASE est une ancienne usine de textile basée à Vaulx-en-Velin, dans le quartier du Carré de soie. Cette usine construite en 1925[1] et alors propriété de la famille Gillet[1], était spécialisée dans la transformation de cellulose en viscose (soie artificielle)[1].

| Destination initiale |

Usine textile |

|---|---|

| Destination actuelle |

Usine en reconversion |

| Architecte |

Desseux et Alexandre |

| Construction | |

| Propriétaire |

région Auvergne-Rhône-Alpes et métropole de Lyon |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Division administrative | |

| Commune |

| Coordonnées |

45° 45′ 33″ N, 4° 55′ 30″ E |

|---|

L'usine TASE a employé jusqu'à 3 000 salariés. Son activité a cessé en 1980[1].

Fondation de l’usine

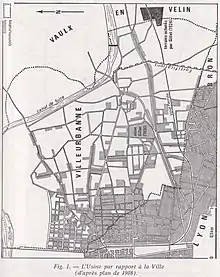

La firme Gillet spécialisée dans la teinture des tissus a décidé de s’engager dans la fabrication des textiles artificiels dont le marché s’annonçait très porteur depuis leur invention par le comte Hilaire de Chardonnet à la fin du XIXe siècle. À partir de ses premières bases sur les bords de la Saône, elle avait monté une usine de teinture et apprêts sur le territoire de Villeurbanne en 1890.

Son choix de la commune de Vaulx-en-Velin en 1924 s’effectue sur la même trajectoire, 2,5 km encore plus à l’est sur la commune de Vaulx-en-Velin. Le site choisi présentait de multiples avantages à commencer par la disponibilité de vastes terrains agricoles de 75 ha acquis pour le prix dérisoire de 0,5 francs le mètre carré. On était à l’écart de l’agglomération, au-delà de la dernière enceinte fortifiée, marquée aujourd’hui à l’ouest par le boulevard Laurent Bonnevay et coupé du chef-lieu de la commune par le canal de Jonage au nord. Le bourg de Décines était distant de 3 km à l’est comme celui de Bron au sud. Ces considérations sont importantes compte-tenu des nuisances par échappement d’hydrogène sulfureux dont on cherchera par ailleurs à se protéger sur place par la hauteur de la cheminée.

L’usine bénéficiera d’un facile approvisionnement en eau dans la nappe phréatique : elle est sur la haute terrasse alluviale à 185 mètres, 15 au-dessus de la plaine inondable. L’énergie électrique lui sera facilement livrée par la proche centrale hydroélectrique de Cusset, en fonctionnement depuis 1899. L’établissement est desservi par la voie-ferrée dite de l’est (VFD : Société des Voies Ferrées du Dauphiné)[2].

Le seul problème est celui du recrutement de la main-d’œuvre. La population locale, d’ailleurs décimée par la Grande Guerre, répugne à se laisser embaucher. Elle est peu disposée à se soumettre au rythme harassant des quatre équipes de huit heures, sans repos hebdomadaire, et à s’exposer aux exhalaisons nocives et la pestilence des ateliers. D’autant que la répétitivité des tâches sans qualification ne justifie pas des salaires élevés. La solution est trouvée dans des campagnes de recrutement dans les pays misérables de l’Europe centrale (Pologne, Hongrie – pour ne pas parler des Russes « blancs ») ou du monde méditerranéen (Italie, Espagne). Avec succès puisque, calculé sur un effectif de 3 000 personnes en 1929, les étrangers comptaient pour 73 % en 1931[3].

Ainsi, la fermeture de l'usine de viscose, de Hilaire de Chardonnet-Edmond Gillet, à Sárvár (à l'ouest de la Hongrie) est compensée par un appel à immigration au moins temporaire pour les usines en France (Yzieux, Colmar, Grenoble, Lyon).

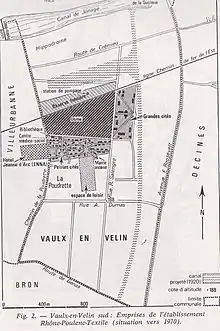

Organisation spatiale

Les emprises industrielles proprement dites mobilisaient seulement 20 ha dont 10 couverts, avec, généralement trois niveaux totalisant 100 000 m2 de planchers. Si l’on excepte les réserves foncières, le reste était disponible pour le logement du personnel. Au sud de l’usine, les petites cités du quartier de la Poudrette logeaient les contremaîtres et les cadres : 97 villas conçues sur 5 types différents comptaient en général 3 logements. Un petit jardin clos (120 m2) faisait transition avec la rue dont les courbes brisaient la monotonie. Les services étaient à proximité : chapelle, stade, dispensaire. L’essentiel de la masse salariée résidait à l’est, dans les grandes cités : 20 immeubles de 4 étages disposés sur 8 ha avec 491 logements. La fantaisie était absente dans ces blocs de béton parallélépipédiques pris dans un réseau de voies rectilignes. Les normes d’hygiène et de confort étaient rudimentaires : pas de salle de bains puisqu’il y avait des douches dans l’usine ! Les rez-de-chaussée (aujourd’hui rue Salengro) étaient loués à des commerçants (voir figure ci-contre).

Les 300 jeunes filles, à l’origine hongroises pour la plupart, étaient logées à l’opposé des grandes cités et confiées à la garde des sœurs de Saint-Sauveur de Niederbronn dans le foyer-hôtel Jeanne d’Arc. Selon le directeur, «elles sont là pour se procurer une dot avant de repartir chez elles. Le but du foyer est de donner à ces jeunes filles la vie familiale et toutes les garanties morales et de leur assurer un confort matériel qu’elles ne pourraient que très difficilement se procurer sans grosses dépenses ». Les chambres sont individuelles ; les cours de cuisine, de couture, de repassage et la confection des trousseaux meublaient les samedis après-midi. Le coût de la pension était prélevé sur les salaires (de 40 à 50 %)[4].

L’essor démographique de la commune de Vaulx-en-Velin était uniquement imputable à l’usine de la Poudrette et à ses cités : de 1 588 habitants en 1921, dont 40 étrangers seulement, on passe à 3 745 dont 1052 étrangers en 1926 ; en 1931 ceux-ci sont 3 905 sur une population de 8 124. La crise économique des années 30 puis la Seconde Guerre mondiale provoquent une forte déflation des effectifs de l’usine avec 1 650 emplois en 1945 entraînant du même coup le déclin de la population communale (7 380 habitants en 1936, 7 821 en 1946).

Évolution des fabrications

À sa création l'usine se nomme la société de soie artificielle du sud-est (SASE)[5] et c'est en 1935 qu'elle deviendra Textile artificiel du Sud-Est (après un procès intenté par les canuts qui a interdit l'utilisation du terme soie pour les textiles artificiels)[5].

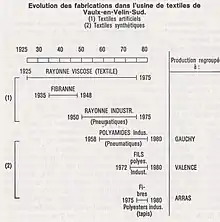

Dans l’organigramme de la société Rhône-Poulenc héritière depuis le début des années 1970 de l’empire Gillet, l’usine de Vaulx-en-Velin relevait de la branche RPT (Rhône-Poulenc Textiles). Les directions successives de l’usine se sont efforcées de s’adapter aux mutations technologiques. Il faut rappeler la distinction fondamentale entre textiles artificiels et synthétiques. Les premiers sont produits à partir d’éléments naturels. La TASE s’approvisionnait à partir de copeaux de bois et, selon le procédé viscose tirant partie de la cellulose, elle a fabriqué de la rayonne aux filaments longs, donc sous forme de fil continu pendant un demi-siècle (1925-1975). S’y est ajoutée, de 1935 à 1948 la fibranne aux fibres courtes présentée sous la forme d’un filé de fibres. Le travail des mêmes matières naturelles a permis de satisfaire non plus seulement aux besoins de l’industrie textile mais aussi aux fabricants de pneumatiques de 1950 à 1975.

La grande mutation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à partir de l’exemple américain a consisté à substituer aux éléments naturels ceux tirés des produits pétroliers par des procédés de synthèse. Dans le domaine textile la société Dupont de Nemours avait ainsi mis au point la fabrication du nylon que lui avait acheté Rhodiaceta pour son usine de Vaise. Les polyamides font partie de cette vaste famille. À partir de 1958 ils se sont progressivement substitués à la rayonne pour répondre à la demande de l’industrie du pneumatique. Cette fabrication sera poursuivie jusqu’à la fermeture de l’usine en 1980, complétée par la production de polyesters.

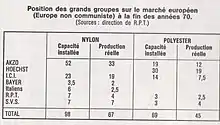

La France n’a pas été la seule à s’engager dans la voie des synthétiques et RPT a dû faire face à une forte concurrence aussi bien en ce qui concerne les polyamides que les polyesters. À la fin des années 1970, pour les premiers le néerlandais AKZO et le Britannique ICI totalisaient 72 % du marché contre 6 % pour RPT et disposaient d’énormes réserves de puissance car ils fonctionnaient très en-dessous de leurs capacités. Le même constat pouvait être établi pour les polyesters. L’Allemand Höchst, AKZO et ICI totalisaient 92 % de la capacité installée et 90 % de la production réelle soit respectivement 10, 6 et 5 fois plus que RPT en termes de capacité. La condition de la survie a consisté à concentrer les fabrications dans les établissements de RPT les plus concurrentiels par la modernité de leurs installations. La Poudrette (surnom de l'usine) n’a pas été retenue car « la productivité de la main-d’œuvre en nylon est trois fois plus élevée chez les producteurs importants (1,7 heure pour 100 kg de fil contre 5,2 à Vaulx-en-Velin) et quatre fois plus élevée en polyesters (1,7 heure pour 100 kg de fil contre six à Vaulx-en-Velin ». (Document Rhône-Poulenc). Dans un premier temps (1977) les bénéficiaires de cette concentration ont été Gauchy (Aisne) pour les polyamides, Valence et Arras pour les polyesters. Quelques années plus tard (1980) le site de Gauchy lui-même a fermé[6].

Trente ans après

Les appartements des petites cités ont été vendus, priorité étant donnée aux occupants travailleurs de l’usine, anciens travailleurs ou à leurs descendants. Sur la base moyenne de 150 000 F, 80 % des transactions étaient terminées au bout de quelques mois. La voirie correspondante a été prise en charge par la Courly. La municipalité s’est engagée à améliorer l’éclairage public. Quant aux grandes cités, celles qui ont été conservées sont détenues par la société d’HLM Solar qui les a rénovées. L’ancien hôtel Jeanne d’Arc sur le territoire de Villeurbanne, anciennement acquis par la municipalité a reçu diverses affectations successives (école pour les futurs professeurs de l’enseignement technique, IUFM, lycée Alfred de Musset).

Grandes Cités

Grandes Cités Maisons des Petites Cités

Maisons des Petites Cités Ancien hôtel Jeanne d’Arc

Ancien hôtel Jeanne d’Arc.jpg.webp) Ancienne infirmerie

Ancienne infirmerie

Pour les anciens bâtiments industriels, le problème s’est posé de la conservation de la grande façade sud. Il était à l’origine question de faire table rase de l’ensemble de l’usine. S’est alors manifestée une opposition farouche des défenseurs du patrimoine industriel. Des expertises complaisantes ayant conclu à sa fragilité, des contre-expertises plus sérieuses ont abouti à son classement à l’inventaire des monuments historiques. Il a été acquis par Bouwfonds-Marignan, filiale de la néerlandais Rabobank, spécialisée dans l’achat d’anciens locaux et de leur remise en état. La réhabilitation a nécessité un investissement de 24,5 millions d’euros. Technip a contracté un bail de location et installé des bureaux ultramodernes en regroupant sur ce site deux implantations lyonnaises afin de pouvoir faire face à la croissance de ses effectifs (600 emplois). En 2015 les autres bâtiments en shed sur l’arrière devaient être rasés en vue de la construction d’immeubles de logement.

Façade classée

Façade classée Côté Technip

Côté Technip Bâtiments en sheds

Bâtiments en sheds Château d'eau

Château d'eau

On a assisté à un profond bouleversement de l’environnement de l’usine au début du XXIe siècle. Il est lié au prolongement de la ligne de métro A. Un véritable centre d’affaires a été créé et en souvenir de la TASE, il a reçu le nom de Carré de soie. Aussi emblématique, le château d’eau, isolé, a été conservé et son fût porte comme en bandoulière une collection de noms à la gloire du textile.

Protection

L'usine TASE fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [7] - [8]. Elle avait préalablement reçue le Label « Patrimoine du XXe siècle »[9] - [10].

Dans la culture

Lieu d'exposition

Lors de la Biennale d'art contemporain de Lyon 2011, l'usine TASE est l'un des quatre lieux d'expositions utilisés[7].

Littérature

- Paola Pigani (1963-), Et ils dansaient le dimanche (2021), roman historique (années 1930-1936), 228 pages (ISBN 979-10-349-0430-3)

Références

- Dolores Mazzola, « Vaulx-en-Velin : l'usine Tase, monument historique », sur Chaîne de télévision France 3 Rhône-Alpes, (consulté le ).

- Chabert 1982, p. 45-49.

- Chabert 1982, p. 49.

- Chabert 1982, p. 49-50.

- « Usine de fibres artificielles et synthétiques Gillet dite la Soie artificielle du sud-est (la Sase) puis usine de Textile artificiel du sud-est (la Tase) puis "Comptoir du textile artificiel" puis "Rhône Poulenc textile" », sur culture.gouv.fr (consulté le ).

- Chabert 1982, p. 52-55.

- « La lettre électronique de la DRAC Rhône-Alpes », sur culture.gouv.fr, (consulté le ).

- Notice no PA69000044, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Usine Tase », notice no IA69001020, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- [PDF]Grand Lyon, « Diagnostic patrimonial de la petite Cité TASE », sur libelyon.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Louis Chabert, « Déprises industrielles et stratégies spatiales : La fermeture de R.P.T Vaulx-en-Velin dans l’est de l’agglomération lyonnaise », L’Usine dans la ville « Journées de la Commission de Géographie Industrielle Lyon et Saint-Étienne (23-24 octobre 1981) », , p. 45-63.

Article connexe

Lien externe

- Dossier et photographies de l'usine Tase sur le site de la région Rhône-Alpes