Trésor de Lyon-Vaise

Le trésor de Lyon-Vaise est un ensemble d’objets précieux du IIIe siècle de l’empire romain, trouvés à Lyon en 1992 et exposés au musée gallo-romain de Fourvière. Plus précisément daté d’après les monnaies qu’il comporte, ce trésor aurait été enseveli après 258 dans la crainte des raids barbares, peut-être lors du raid de 259.

| Trésor de Lyon-Vaise | |

Collier d'or et d'émeraudes du trésor. | |

| Fonction | Trésor |

|---|---|

| Période | IIIe siècle |

| Culture | Gaule romaine |

| Date de découverte | |

| Lieu de découverte | Vaise (Lyon, France) |

| Coordonnées | 45° 46′ 25″ nord, 4° 48′ 28″ est |

| Conservation | Musée gallo-romain de Fourvière |

Outre les pièces de vaisselle, bijoux et monnaies qu'il contient, il a l'originalité d'inclure des statuettes en argent et acquiert ainsi une place à part dans l'ensemble des trésors du IIIe siècle.

Contexte

Le trésor de Vaise est un des nombreux dépôts monétaires découverts en Gaule datant du règne de Gallien et qui sont attribués à l'insécurité causée par les raids de pillage germaniques. Plus particulièrement, le trésor de Vaise pourrait être un dépôt caché lors du raid de 259/260[1]. Cette datation correspond aussi à l'épidémie majeure dite « peste de Cyprien » (251-260, probablement le typhus ou une fièvre hémorragique), qui a très fortement atteint les structures militaires, sociales et économiques de l'empire[2].

La découverte

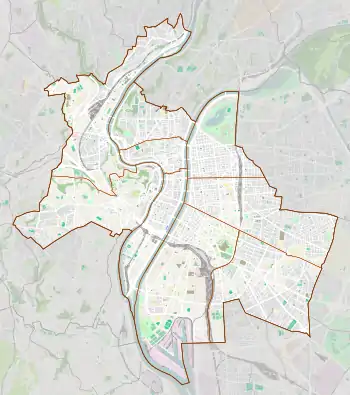

Ce trésor a été découvert en mars 1992, dans le dernier mois[3] d'une fouille archéologique préventive[4] entreprise de août 1991 à mars 1992[3] en vue de la construction de la ZAC de Charavay[4] au quartier de Vaise[5], au nord de Lyon, proche de la Saône, en rive droite. Le site se trouve entre la rue du Chapeau rouge et la Grande rue de Vaise[4]. Dans les vestiges d’une vaste villa augustéenne (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.), deux fosses voisines dans un angle de pièce contenaient chacune un dépôt d’objets précieux[6] :

- dans la première fosse, un sac de toile, désagrégé, contenait trois statuettes, un buste, deux têtes, divers morceaux de statuettes et deux bracelets. Tous ces objets étaient en argent[7].

- la seconde fosse contenait deux dépôts : un coffre en bois dont il ne restait que les parties métalliques contenait une coupe et deux plats, en argent. Le second dépôt se composait d’une série de 14 cuillères, de bijoux en or, de deux petits ustensiles et d’une bourse de tissu désagrégée qui contenait 81 monnaies romaines d’argent[7].

La restauration

Le nettoyage des gangues de terre et des concrétions couvrant les objets a été réalisé par le centre de Recherches et d’Études archéologique de Vienne. Si les bijoux d’or ont rapidement été dégagés, les monnaies et la vaisselle d’argent ont requis des bains chimiques et un nettoyage minutieux sous loupe binoculaire.

Le décapage et le remontage des statuettes qui sont en fine tôle d’argent ont été l’opération la plus délicate. Les bains électrochimiques et le nettoyage mécanique ont été complétés d’une consolidation par une résine époxy à l’intérieur des objets. Après réassemblage des fragments par soudure au plomb et obturation des lacunes, les surfaces ont été polies et vernies pour une meilleure présentation.

Inventaire du trésor

Les statuettes

Les statuettes du trésor de Vaise sont toutes en argent et pour la plupart de thème religieux. Ce lot proviendrait soit d’un temple, soit d’une chapelle privée de la villa fouillée. Trois statuettes sont entières et remarquables par la qualité de leur facture, en tôle d’argent martelée, rehaussée d’une dorure sur le liséré des vêtements, les diadèmes et les fruits :

- un Apollon Hélios, nu, tenant un petit globe, marchant sur un socle rond, de 27,5 cm de haut ; il porte une inscription : Num(ini) Aug(usti) rat(iarii) Eburod(unenses) frat(res) « au numen de l'empereur, les pilotes de barques d'Eburodunum (ont dédié cette statuette) »[7]

- une Fortuna sur un piédestal carré, de 19,4 cm de haut

- une Abondance sur un piédestal hexagonal, tenant une corne d’abondance aux fruits dorés ; hauteur 16 cm

Les autres statuettes sont fragmentaires :

- un buste d’homme jeune de 16,3 cm de haut, portant barbe rase et moustache, couronné de lauriers et en costume militaire (on reconnaît un baudrier et sous le manteau le haut d’une cuirasse en écaille). Daté d’après la coiffure de la première moitié du IIIe siècle, ce buste est peut-être celui d’un empereur, mais non identifié.

- une petite tête avec une chevelure et une barbe abondantes, peut-être Jupiter

- une tête au visage androgyne, non identifié, curieusement coiffée de deux petits chignons en cône sur le sommet de la tête.

Le lot comporte enfin divers fragments : une aile de Victoire, deux bras de proportions dissemblables, un petit croissant.

- Quelques statuettes du trésor de Vaise

Apollon

La Fortune

L'Abondance

Buste de jeune homme

Les bijoux

Les bijoux, également remarquables, sont les suivants :

- un collier alternant des perles cylindriques en émeraude et des maillons en torsade d’or (dit nœud d'Héraclès)

- deux paires de magnifiques pendentifs en or pour oreilles percées, assortis au collier et décorés de perles, de grenat et d’émeraudes

- deux bracelets formés d’une fine tige d’or torsadé sur un tube

- deux bracelets en argent, l’un à tête de serpent, l’autre formé d’un barreau carré torsadé

- deux bagues, dont une portant une intaille en cornaline

- un médaillon d’or avec au centre un aureus de Gordien III (238-244)

Par leur facture, ces bijoux sont classés comme des productions gallo-romaines du IIIe siècle. Une recherche sur l’origine des émeraudes du collier a abouti à un diagnostic inattendu. Chaque gisement d’émeraudes est identifiable par les impuretés incluses dans les pierres qui en proviennent. On supposait une provenance de Sinaï ou d’Asie centrale (Pakistan), origine courante pour l’époque romaine. Après examen de leurs inclusions, les émeraudes de Vaise se sont révélées extraites d’un petit gisement de Pannonie, (actuelle Hongrie), exploité à l’époque romaine et épuisé depuis.

Collier d'émeraudes

Pendants d'oreille, perles grenat, émeraude

Bague avec une intaille

Bague en or

La vaisselle

Elle se compose de 14 cuillères, d’une coupe et de deux petits plateaux ronds, en argent, dont l'un porte un graffiti au revers : p(ondo) semis uncia scripula (quinque), signifiant un poids de 183g[7]. L’intérieur de la coupe est décorée en son centre d’une scène gravée : Mercure portant le caducée sacrifie sur un petit autel, entouré d’un bélier, d’un coq, (animal associé à Esculape), et d’une tortue.

Les monnaies

Les 81 monnaies romaines d’argent, à savoir 29 deniers et 52 antoniniens, sont des émissions allant de Vitellius (69) aux règnes conjoints de Valérien et de Gallien (253-260), avec un grand nombre (33 antoniniens et un denier) datant de Caracalla. Plus de la moitié, 43 sur 81, sont d'époque sévérienne, ce qui pourrait venir d'une distribution impériale aux soldats[8]. Parmi les plus récents, quatre antoniniens ont été frappés en 258 dans l’atelier monétaire de Cologne.

L’ancienneté de certaines monnaies du Ier siècle et du IIe siècle traduit une thésaurisation sur plusieurs générations de pièces anciennes ou rares.

Notes et références

- Yann Le Bohec, L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la crise du troisième siècle, Paris-Monaco, éd. du Rocher, 2009, 320 p., (ISBN 978 2 268 06785 8), p. 192.

- La « peste de Cyprien » est ainsi nommée d'après saint Cyprien de Carthage, dont les écrits relatent cet épisode. Voir l'intervention de Benoit Rossignol dans « L’impact économique des crises sanitaires ; de la peste antonine aux crises actuelles », 2018, sur afhe.hypotheses.org.

- Aubin et al. 1999, p. 10, paragr. 5.

- Jean-Paul Lascoux, Pierre Jacquet et Woijtek Widlak, « L’environnement archéologique du trésor de Vaise », dans Aubin et al., Le trésor de Vaise à Lyon (Rhône), Lyon, Alpara, coll. « Dara » (no 17 - Série lyonnaise 6), , 13-14 p., sur books.openedition.org (lire en ligne). Pour la location exacte, voir le plan en paragraphe 10, figure 2. Pour les détails du site, voir paragraphe 13, figure 3.

- Aubin et al. 1999, p. 9, paragr. 4.

- Aubin et al. 1999, p. 29-30.

- Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2, p. 721.

- Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2, p. 722.

Voir aussi

Bibliographie

- [Aubin et al. 1999] Gérard Aubin, François Baratte, Jean-Paul Lascoux, Catherine Metzger et al., Le trésor de Vaise à Lyon (Rhône), Lyon, Alpara, coll. « DARA » (no 17 - Série lyonnaise 6), , 192 p., sur books.openedition.org (ISBN 978-2-906190-21-4, présentation en ligne, lire en ligne).

- Hélène Durand-Godiveau, « Le Trésor de Lyon-Vaise », dans Archéologia, no 301 (mai 1994)

- [Le Mer & Chomer 2007] Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer, Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres / Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche / Ministère de la culture et de la communication etc., , 883 p. (ISBN 978-2-87754-099-5 et 2-87754-099-5)

Articles connexes

- Vaise

- Catégorie:Vaise

Lien externe

- « Le Trésor de Vaise à Lyon » (consulté en ).