Tianshanbeilu

Tianshanbeilu (chinois : 天山北路 ; pinyin : ; litt. « route Nord des monts Tian ») est un site archéologique des débuts de l'Âge du bronze, situé sur l'une des routes terrestre de la soie, dans l'Est du Xinjiang. Il est daté vers 2000 - 1550 avant notre ère (AEC). Le cimetière de Tianshanbeilu est le plus grand cimetière de l'âge du bronze dans l'est du Xinjiang.

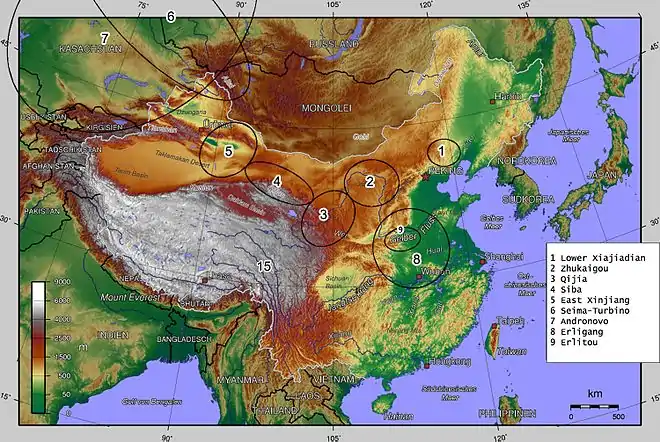

C'était un lieu de passage et d'échanges entre les cultures de l'Ouest, en Sibérie du Sud et en Asie centrale, et les populations vivant plus à l'Est, comme celles du corridor du Hexi et du Gansu, qui étaient au contact avec les cultures chinoises de la plaine centrale du Nord de la Chine actuelle, Siba et Qijia entre autres, ainsi qu'avec les populations du Nord et du Nord-est : culture de Zhukaigou sur le plateau d'Ordos, en Mongolie-Intérieure, et culture de Xiajiadian inférieur.

Localisation

Le site de Tianshanbeilu se trouve à proximité de la ville de Hami (oasis), dans l'Est du Xinjiang, près de la limite orientale des montagnes du Tian Shan en Chine[1].

Historique

Dès 1988, plus de 700 tombes avaient été dégagées[2].

L'apparition du métal en Chine du Nord-Ouest

| Cultures | Dates approchées AEC[3] | |

|---|---|---|

| Culture de Xiajiadian inférieur | 2000 - 1400 | |

| Culture de Zhukaigou sur le plateau d'Ordos | 2000 - 1400 | |

| Culture de Qijia | 2200 - 1600 | |

| Culture de Siba | 1900 - 1500 | |

| Xinjiang de l'Est : site de Tianshanbeilu | 2000 - 1550 | |

| Cultures de Seima-Turbino | 2100 - 1500 | |

| Culture d'Andronovo | 2100 - 1500 | |

| Culture d'Erlitou | 1900 - 1500 | |

| Culture d'Erligang | 1600 - | |

Populations

Il ressort des analyses archéogénétiques que plusieurs populations de Chine, de Sibérie et d'Asie centrale ont contribué au génome mitochondrial des habitants de Tianshanbeilu.

Ceci peut être mis en relation avec les découvertes de Christoph Baumer, de l'université de Zurich, lors de ses expéditions dans le Bassin du Tarim, qui mit au jour les problématiques momies du Tarim, au cimetière de Qäwrighul en 2009, avec des datations comprises entre 2000 et 1800 AEC, qui présentent des indices de cultures de l'Ouest.

Ces sociétés ont donc joué un rôle essentiel à la fin du troisième et au début du second millénaire. Et les analyses génétiques ont confirmé les mouvements de populations et les échanges entre sociétés.

Mode de subsistance

Une étude publiée en 2017 montre que ces populations consommaient beaucoup de végétaux, mais aussi que la culture du millet qu'elles pratiquaient s'est répandue de Chine vers les steppes, et jusqu'en Europe au cours des IIIe et IIe millénaire av. J.-C., contrairement aux idées reçues qui ne les percevaient qu'en tant que populations d'éleveurs nomades[4]. La culture du blé, transmise de l'Ouest vers la Chine, est aussi passée par ici[5]. Tianshanbeilu a servi de relai sur la route du millet et du blé.

La richesse propre des oasis pour des populations pratiquant l'agropastoralisme leur permettait d'avoir aussi une nourriture riche en viande[6].

Sépultures

Le site de Tianshanbeilu est un grand cimetière qui a été utilisé pendant plusieurs centaines d'années (d'environ 2000 à 1500 AEC). On y trouve deux types de tombes : celles qui sont en bois (ou composées d'un tronc d'arbre évidé ?), et celles qui sont composées de briques de terre sèche (autour d'un coffre en bois ?) Les morts sont en position fléchie, les femmes tournées vers le nord-est et les hommes vers le sud-ouest.

Les dépôts funéraires comportent des objets de poterie, de bronze, d'argent, d'os et/ou de pierre.

Artisanat

La présence de gisements métallifères et le savoir-faire hérité des populations venues de l'Ouest ont favorisé la métallurgie. Tianshanbeilu fait le lien entre la steppe eurasienne (cultures de Seima-Turbino, culture d'Andronovo, culture d'Afanasievo, Culture du Karassouk) et la culture de Qijia, à l'Est.

Les poteries semblent en revanche proches de leurs cousines de l'Est : de Siba et de Qijia[7] ; cultures qui étaient au contact avec les cultures chinoises de la plaine centrale du Nord de la Chine actuelle, et avec les populations du Nord et du Nord-Est : culture de Zhukaigou sur le plateau d'Ordos en Mongolie-Intérieure et culture de Xiajiadian inférieur (au Nord-Est, vers 2000 - 1400).

Céramique

La vaisselle de céramique est montée à la main et de couleur rouge ou grise. Les motifs sont assez variés : géométriques linéaires ou en zigzag, formes triangulaires ou végétales, en somme essentiellement des éléments peints qui soulignent la structure de la forme. Les deux formes principales sont notées A et B. Le groupe A : des jarres à une ou deux anses, qui sont assez comparables à celles de la culture de Siba, ou à la culture de Qijia (deux cultures datant de la même période mais situées plus à l'Est : une voie de commerce et d'échanges culturels). Le groupe B : des jarres au corps profond et à l'aspect globulaire avec seulement deux poignées sur le bord.

Ce dernier groupe de poteries a des liens formels avec des céramiques assez semblables trouvées dans le cimetière de Qiemurqiek (Ke'ermuqi), dans l'Altaï, au Nord-ouest du Xinjiang. La culture de Qiemurqiek présente des similitudes ou des relations avec les autres cultures de l'Âge du bronze du Sud de la Sibérie (culture d'Afanasievo) et de l'Ouest de la Mongolie, qui sont probablement reliées aux cultures d'Andronovo et du Karassouk (voir carte)[8]. Ces transferts de technologie, en provenance de Sibérie du sud, semblent aussi attestés jusqu'en Chine du Sud, au Yunnan en particulier.

Objets en métal

On a trouvé de nombreux objets de cuivre ou de bronze à Tianshanbeilu. Qu'il s'agisse d'outils, d'ornements de cuivre ou de bronze, mais aussi des épingles à cheveux en argent. Des relations précises sont bien visibles avec les populations des steppes de l'Ouest et avec celles des cultures de Siba et Qijia, en raison des couteaux aux lames aux manches incurvés (souvent à contre-sens l'un de l'autre) et possédant un anneau à l'extrémité du manche, pour qu'on puisse aisément l'attacher par un lien souple. On trouve aussi des couteaux possédant deux protubérances sur le manche, ainsi que des haches à douille[N 1], des poignards, des faucilles, des miroirs[N 2]. Mais on a trouvé aussi de petits objets : des boucles d'oreilles en forme d'anneaux, des boutons et des poinçons munis d'un manche en os.

L'usage d'ornements d'argent correspond aussi à un usage des steppes d'Eurasie et dans les cultures des frontières nord de la Chine d'aujourd'hui. Cependant le métal le plus ancien trouvé au Xinjiang (vers 2000 AEC) est plus récent que ses équivalents trouvés dans les cultures de Longshan (2900-1900 AEC), mais seulement quelques très exceptionnels et menus objets de métal ont été découverts, et il ne s'agit en aucun cas d'une culture du bronze comme Qijia (vers 2200 - 1600), en Chine du Nord : les premiers apports de la technologie du bronze sont donc venus des régions du Nord de la Mongolie plutôt que par le Xinjiang, en l'état actuel de nos connaissances (2012)[5].

Les objets de métal étaient en bronze avec alliage d'étain dans quinze cas, un seul était en cuivre, alors que trois exemplaires étaient de bronze composé d'étain et d'un faible pourcentage d'arsenic ou de plomb. Les procédés étaient nombreux : la fonte, la forge, le métal recuit et le travail à froid. La technologie du bronze à l'étain et l'usage de l'arsenic relient encore cette culture aux peuples de la steppe eurasienne de l'Ouest et du Nord, comme les cultures de Seima-Turbino et d'Andronovo[N 3].

Notes et références

Notes

- haches à douille et leur montage sur archeobase

- L'ensemble des types d'objets découverts à Tianshanbeilu sont reproduits dans : The Archaeology of China, 2012, p. 343. mais le miroir n'est pas indiqué, il s'agit du no 20, avec sa silhouette typique, présentant un bouton peut-être percé (?) pour être suspendu. Il était poli sur une face et orné, ici de quatre bandes de hachures concentriques.

- Une étude publiée initialement en 2007 ((en) Ludmila Koryakova et Andrej Epimakhov, The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages, New York, Cambridge University Press, , 383 p. (ISBN 978-0-521-82928-1), relié. Le même collé (ISBN 978-1-107-65329-0), 2014) a fait le point sur le rôle de diffusion de la technologie du bronze que certaines populations, comme l'ensemble de Seima-Turbino et de la culture d'Andronovo (vaste zone couvrant en partie l'Oural), ainsi que, dans la plaine de l'Ouest de la Sibérie, la culture du Karassouk : The Cambridge History of Ancient China : From the Origins of Civilization to 221BC 1999, en ligne. Figure 13 : ensemble d'objets de bronze de la culture du Karassouk (dessins)

Références

- (en) Jianyi Tong et al., Chronology of the Tianshanbeilu cemetery in Xinjiang, Northwestern China, Cambridge University Press, 12 octobre 2020, doi.org/10.1017/RDC.2020.96

- The Archaeology of China, 2012, p. 342

- The Archaeology of China, 2012, p. 234 : Datations relevées pour Xiajiadian inférieur : p. 302, Erlitou : p. 266, pour Erligang : p. 278, pour les autres : p. 299

- Henri-Paul Francfort, « La perspective globale », Archéologia, no 506, , p. 31 (ISSN 0570-6270), qui se réfère à la publication de T. Wang et al, 2017 (en ligne)

- The Archaeology of China, 2012, p. 344

- 2010, (en) Analyse d'ossements humains à Tianshan Beilu, Présentation en anglais

- The Archaeology of China, 2012, p. 342-343

- sinoplatonic.org, Early Development of Bronze Metallurgy in Eastern Eurasia, by Xiang WAN, University of Pennsylvania, 2010, page 4. Un développement sur Tianshanbeilu se trouve aussi p. 5.

Bibliographie

- Corinne Debaine-Francfort, La Redécouverte de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 360), , 159 p. (ISBN 2-07-053352-2). Autres tirages : 2001, 2003, 2005. (ISBN 978-2-07-039173-8) en 2008.

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, State Formation in Early China, Londres, Duckworth Publishers, coll. « Duckworth Debates in Archaeology »,

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 310 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm, noir et blanc. Texte basé sur la thèse de l'auteur consacrée à la culture de Longshan, et mise à jour avant 2004.

(en) Li Liu et Xingcan Chen, The Archaeology of China : From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge et New York, Cambridge University Press, , 310 p. (ISBN 978-0-521-81184-2) 24 cm, noir et blanc. Texte basé sur la thèse de l'auteur consacrée à la culture de Longshan, et mise à jour avant 2004. (en) Wang, Tingting et al., « Tianshanbeilu and the Isotopic Millet Road: reviewing the late Neolithic/Bronze Age radiation of human millet consumption from north China to Europe », National Science Review, , p. 1-16 (ISSN 2053-714X, lire en ligne, consulté le ).

(en) Wang, Tingting et al., « Tianshanbeilu and the Isotopic Millet Road: reviewing the late Neolithic/Bronze Age radiation of human millet consumption from north China to Europe », National Science Review, , p. 1-16 (ISSN 2053-714X, lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Analyse d'ossements humains à Tianshan Beilu Présentation en anglais de cette publication chinoise (2010).

- « Nomades des steppes (3e-1er millénaire) : page en construction », sur UMR 7041, Archéologie et Sciences de l'Antiquité (ARSCAN) (consulté le ).