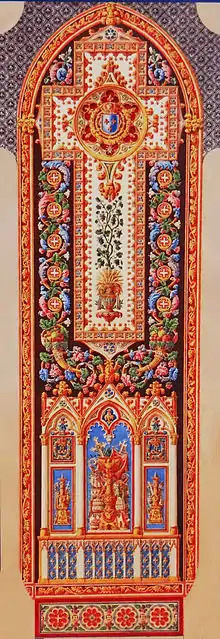

Tapis de chœur de Notre-Dame de Paris

Le tapis de chœur de Notre-Dame de Paris, aussi appelé tapis de chœur Louis-Philippe[1] ou tapis monumental du chœur de Notre-Dame de Paris, est un tapis réalisé dans les années 1820-1830 sur commande du roi Charles X pour couvrir le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Classé au titre objet aux monuments historiques en 1974, ce tapis en laine d'une superficie de 200 m2 environ[2] est conservé dans les réserves et exposé très rarement, la dernière fois étant en 1980 pour une visite du pape Jean-Paul II. Il est de nouveau visible dans la nef de la cathédrale en [3].

| Artiste |

Jacques-Louis de la Hamayde de Saint-Ange (carton) ; manufacture de la Savonnerie manufacture des Gobelins (réalisation) |

|---|---|

| Date |

1825-1833 |

| Commanditaires | |

| Type | |

| Technique |

Tapis de chœur |

| Dimensions (H × L) |

2 500 × 735 cm |

| Format |

1 220 × 735 cm et 1 280 × 733 cm |

| Propriétaire | |

| Localisation | |

| Protection |

Commande

L'intendant général du Garde-Meuble de la Couronne, Armand Thierry (1773-1844)[alpha 1], baron de Ville-d'Avray, propose en de décorer le chœur de Notre-Dame de Paris par un tapis décent pour les jours où le roi Charles X y assiste à une grande cérémonie. Il précise que le tapis devrait être fait en deux parties, une de 11 mètres, l'autre de 13 mètres.

Le , le duc de Doudeauville, ministre de la Maison du Roi, autorise la réalisation du dessin et du modèle en grand. Le baron de Ville-d'Avray charge alors Jacques-Louis de la Hamayade de Saint-Ange[2] (1780-1860), dessinateur du Garde-Meuble de la Couronne « de faire un dessin de tapis de style gothique pour le chœur de l'église Notre-Dame ». Charles-Adrien Devertu, peintre de la manufacture royale des tapisseries des Gobelins, fait le modèle en grand.

Réalisation

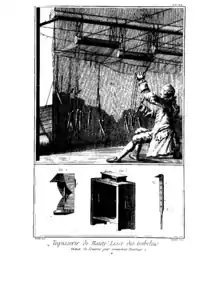

Il est alors commandé par Charles X[3]. Le tissage commence le à la manufacture de la Savonnerie[1], qui se trouve encore sur la colline de Chaillot, sur le plus grand métier de haute lisse (3,48 m de haut et 11,70 m de largeur). La même année, par mesure d'économie, la manufacture de la Savonnerie est rattachée à la manufacture des Gobelins. Ce rattachement entraîne le déménagement des huit métiers à tisser de la Savonnerie vers les Gobelins. Il faut donc démonter, ployer et remonter les tissages en cours, dont celui du tapis de chœur, le , alors que la bordure de la première partie du tapis est presque terminée. Pour accélérer la réalisation du tapis on décide d'utiliser au total quatre métiers à tisser :

- deuxième métier monté le pour la partie inférieure de la croix,

- troisième métier utilisé à partir du pour la partie de la croix portant les armes de France,

- quatrième métier réalisant à partir du la partie du tapis comportant les cornes d'abondance.

Ces quatre parties sont achevées successivement en , , et . Ces parties sont rentrayées deux à deux.

Après la révolution de , le départ de Charles X et l'arrivée de Louis-Philippe Ier, les fleurs de lys sont supprimées[4].

Le tapis est présenté au musée du Louvre, en , à l'exposition des productions des manufactures royales. Il est livré en par la manufacture des Gobelins au Garde-Meuble de la Couronne.

Au total, le tapis mesure près de 25 m de long et pèse environ 1,2 tonne.

À Notre-Dame de Paris

Le roi Louis-Philippe offre le tapis à la cathédrale en 1841[1], à l'occasion du baptême de son petit-fils, le comte de Paris. Il est sorti de l'inventaire du Garde-meuble de la Couronne en .

À la demande de l'archevêque de Paris, les deux parties sont rentrayées en 1843 par le Mobilier de la Couronne pour former un seul ensemble.

En 1893, le conseil de fabrique de la cathédrale demande de supprimer la réunion des deux parties car il ne sert « que deux fois l'an, à Pâques et à l'Assomption, à cause des frais trop considérables qu'occasionnent sa pose et sa remise en place ».

Il est classé au titre objet aux monuments historiques le [1].

Sauvé de l'incendie de la cathédrale en 2019, il est exposé au Mobilier national les et pour les Journées européennes du patrimoine[5]. Mais, endommagé par l'humidité provoquée par les lances des pompiers de Paris[6], sa restauration par le Mobilier national commence en et devrait durer deux ans[7].

Utilisation

Le tapis de chœur est utilisé à l'occasion de toutes les grandes célébrations.

Le , il est posé pour un Te Deum pour l'élection du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Il est utilisé pour le mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo et pour le baptême du prince impérial.

En 1894, le conseil de fabrique signale que l'état du tapis est « fort endommagé à l'une de ses extrémités lors des travaux de restauration de la cathédrale exécutés sous la direction de M. Viollet-le-Duc ». Les travaux de restauration sont faits aux frais de l'État. La partie endommagée, sous la châsse, est retirée. Des bandes lisses tissées par la manufacture de la Savonnerie encadrent la découpe. Cette découpe comprend les « cercles gothiques en or sur fond orange » et le « piédestal supportant la châsse composé de petites colonnes et d'ogives ». Le tapis réparé est posé dans le chœur pour la visite du tsar Nicolas II, le . Le tsar et la tsarine sont accueillis le par l'archevêque de Paris, François Richard de La Vergne et par le président de la République, Félix Faure.

Le tapis est utilisé pour la première messe télévisée de Noël 1948. Il est encore posé en 1980 pour la visite pastorale du pape Jean-Paul II à la cathédrale de Paris.

Il est présenté dans la nef centrale, en , en même temps que les ornements « en drap d'or » offerts à la cathédrale par Charles X et Louis-Philippe Ier ainsi qu'une chape et chasuble de l'ornement « Napoléon III ».

Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est conservé enroulé, le long des murs du déambulatoire, sous des bancs fermés par de petites portes[8].

Iconographie

Notes et références

Notes

Références

- Notice no PM75000703, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Bénédicte Bonnet Saint-Georges, « Le tapis de chœur de Notre Dame de Paris exceptionnellement visible », La Tribune de l'art, (consulté le ).

- Service de communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris, « Exposition - Tapis monumental du chœur, - & - », sur notredamedeparis.fr (version du 3 janvier 2014 sur Internet Archive).

- Jules Janin, « Exposition de l'industrie nationale », Revue de Paris, vol. 6, , p. 257 (lire en ligne).

- Anne-Sophie Lesage-Münch, « Sauvé des flammes, le tapis de chœur de Notre-Dame sera exposé lors des Journées du patrimoine », Connaissance des arts, .

- Charlotte de Frémont, « Trois ans après l’incendie, le tapis de Notre-Dame se refait une beauté », La Croix, .

- Simon Cherner, « Au chevet du tapis de chœur de Notre-Dame de Paris, rescapé de l'incendie », Le Figaro, .

- Anne-Sophie Lesage-Münch, « Qu’est devenu l’exceptionnel tapis du chœur de Notre-Dame ? », Connaissance des arts, .

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Chantal Gastinel-Coural, Cathédrale Notre-Dame de Paris, Tapis du chœur et ornements liturgiques de drap d’or, présents de Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III, Paris, Association Maurice de Sully, , 16 p. (ISBN 978-2-9555572-8-0), rééd. complétée 2017, 51 p.