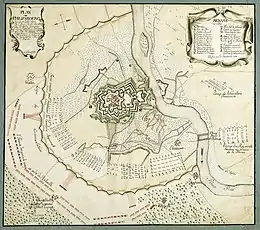

Siège de Philippsbourg (1734)

Le siège de Philippsbourg[2], qui a lieu du au , est un épisode de la guerre de Succession de Pologne, occasionnée par la mort du roi de Pologne Auguste II en 1733, avec des répercussions internationales en Allemagne et en Italie, où la France de Louis XV combat la maison d'Autriche, alors dirigée par l'empereur Charles VI.

| Date | – |

|---|---|

| Lieu | Philippsburg |

| Casus belli | Succession au trône de Pologne |

| Issue | Victoire française |

| Jacques Fitz-James de Berwick † | Gottfried Ernst von Wuttgenau (de) |

| 70 000 hommes | 4 200 assiégés + 70 000 hommes pour l’armée de secours |

| 10 à 12 morts 33 blessés (lors de l'assaut du 17 juillet)[1] | 337 tués, 359 blessés, 321 prisonniers ou déserteurs |

Guerre de Succession de Pologne

Batailles

| Coordonnées | 49° 14′ 12″ nord, 8° 27′ 15″ est | |

|---|---|---|

En ce qui concerne l'Allemagne, après avoir pris la forteresse de Kehl en octobre 1733, l'armée française commandée par le duc de Berwick établit le siège autour de la place forte de Philippsbourg en mai 1734. Malgré la mort de Berwick, tué par un boulet de canon au cours d'une inspection des tranchées (), une armée de secours de 35 000 hommes, commandée par le prince Eugène ne parvient pas à desserrer l'étau, .

Le gouverneur Wuttgenau (de) capitule peu après le repli du prince Eugène.

Contexte général

La succession d'Auguste II

À la mort d'Auguste II le , son fils, Frédéric Auguste, électeur de Saxe par droit héréditaire, et le noble polonais électeur de Saxe, qui a déjà été roi de Pologne de 1704 à 1709 et qui est le beau-père de Louis XV depuis 1725, sont candidats à sa succession, le trône de Pologne étant électif et non pas héréditaire. Le premier est soutenu par la Russie et l'Autriche, le second par la France.

Stanislas, qui vit à Chambord depuis le mariage de sa fille Marie, quitte la France durant l'été 1733 et, tandis qu'un sosie part ostensiblement de Brest par la mer, traverse l'Allemagne incognito, arrivant à Varsovie le . Le , il est élu par la diète, roi de Pologne (et grand-duc de Lituanie).

Très rapidement, la Russie et l'Autriche, envahissent la Pologne. Le , Stanislas se réfugie à Dantzig (Gdańsk) pour y attendre l'aide promise par la France. Le , les partisans de Frédéric Auguste l'élisent à son tour sous la protection de l'armée russe et il sera couronné roi de Pologne le 17 janvier sous le nom d'Auguste III.

La guerre européenne

La France déclare la guerre à l'Autriche (septembre 1733). L'Angleterre, les Provinces-Unies, la Suède, le Danemark et la République de Venise reconnaissent que l'agression de l'Autriche et de la Russie contre la Pologne est un casus belli et s'engagent à rester neutres. L'Espagne, qui convoite le Royaume de Naples et le royaume de Sardaigne, qui inclut la Savoie et le Piémont et convoite le duché de Milan (autrichien), s'allient à la France.

En 1734, la France enverra à Dantzig une expédition de secours de 2 000 hommes (avec notamment le comte Louis de Bréhan de Plélo, tué le 28 mai), qui n'aura aucun effet. Fin juin, Stanislas se réfugie en Prusse en traversant la Vistule sur une barque et Dantzig capitule quelques jours plus tard. Mais pour le gouvernement français, la Pologne est un enjeu secondaire : l'essentiel est de vaincre l'Autriche à l'ouest.

Contexte militaire : la guerre en Allemagne

À cette époque, l'Alsace est française depuis le règne de Louis XIV. En revanche, le duché de Lorraine, toujours terre d'Empire, appartient de surcroît à François III, fiancé de Marie-Thérèse d'Autriche, fille et héritière de Charles VI[3].

La campagne de 1733 en Lorraine et à Kehl

Le maréchal maréchal de Berwick est placé à la tête de l'armée du Rhin, qui envahit et occupe facilement la Lorraine, puis se concentre à Strasbourg pour lancer une offensive sur Kehl, qui est prise en deux semaines (29 octobre). Mais la campagne est rapidement interrompue, l'armée prenant ses quartiers d'hiver en décembre.

La formation de l'armée du prince Eugène

Au cours de l'hiver, le prince Eugène commence à regrouper une armée impériale près de Heilbronn en vue d'une contre-attaque. Mais au début du printemps 1734, les troupes qu'il a rassemblées sont toujours très inférieures en nombre à l'armée de Berwick, forte de 70 000 hommes.

La place forte de Philippsbourg

En , le prince Eugène confie le commandement de la citadelle de Philippsburg au baron Gottfried Ernst von Wuttgenau (de).

C'est une place forte délabrée, dont les fossés sont par endroit comblés au point que les remparts sont facilement à portée de l'ennemi.

Wuttgenau s'attaque d'abord à la remise en état des écluses de submersion des fossés, tandis que son ingénieur Gerhard Cornelius von Walrave (de) dirige les travaux de réparation et de renforcement des ouvrages défensifs à l'est, contre lesquels les attaques s'étaient acharnées par le passé. Au printemps, ces préparatifs étaient presque terminés.

La garnison est formée d'éléments disparates :

- le Fränkisches Kreis-Infanterieregiment Nr. 1 - Johann Sebastian Haller von Hallerstein

- le Fränkisches Kreis-Infanterieregiment Nr. 2 - Heinrich Philipp Höltzl von Stermstein

- le Fränkisches Kreis-Infanterieregiment Nr. 3 - Hellmuth Otto von Bassewitz

- un bataillon du régiment Walsegg,

- des compagnies prélevées dans les régiments de Wurtemberg, de Maximilian-Hesse, de Ketteler, de Müffling, de Saxe-Gotha, de Wolfenbüttel et de Bevern,

Elle manque de munitions, d'artilleurs et de troupes du Génie.

Le siège

Débuts (26 mai-19 juin)

Les Français commencent l'encerclement la place de Philippsburg au mois de mai 1734. Ils déploient 46 bataillons, dont 14 sur chaque rive du Rhin, afin de couper la forteresse des routes voisines. Parmi les forces rassemblées sur la rive droite, la moitié était affectée au siège, l'autre moitié étant chargée de défendre le dispositif d'une agression extérieure. Le , un corps de sapeurs de 12 000 hommes commença à creuser le fossé extérieur.

Le 1734-, le maréchal de Berwick, inspectant la tranchée à un poste avancé, est tué d'un coup de canon. Le commandement des opérations de siège est confié au général d'Asfeld, homme rompu à la poliorcétique. Le commandement en chef de l'armée passe au général de Noailles.

L'intervention du prince Eugène (19 juin-15 juillet)

Le , Eugène de Savoie, sur ordre de l'empereur, met en branle l'armée de secours, dont l'effectif atteint 70 000 hommes. Le , son armée est à Bruchsal.

Le général d'Asfeld ordonne la construction de pontons supplémentaires pour permettre à sa cavalerie de se tourner rapidement contre l'armée de secours en franchissant le Rhin ; il affecte en outre une partie des assiégeants à l'appui de la cavalerie.

Les positions des Français se détériorent avec les fortes pluies qui s'abattent le 1734-, rendant les tranchées et mines impraticables. Mais le prince Eugène ne saisit pas cette occasion. Après quelques combats mineurs, il décide de se replier.

L'assaut final et la reddition (17-18 juillet)

Le , les Français ouvrent une brèche dans la première ligne de défense et entrent dans la place jusqu'aux remparts de la citadelle. Wuttgenau, désespérant de rétablir la jonction avec le prince Eugène, offre sa reddition au général d'Asfeld au matin du

Aux termes des accords conclus, la garnison peut se replier à Mayence, avec les honneurs de la guerre.

En reconnaissance de ses états de service au cours de cette campagne, Asfeld est promu maréchal. Le gouverneur Wuttgenau est promu Feldmarschalleutnant pour sa défense inspirée de Philippsbourg.

Suites

La prise de Philippsbourg est une des victoires remportées par la France et ses alliés contre l'Autriche au cours de l’année 1734, qui voit la fin des combats en Allemagne comme en Italie.

Vu l'infériorité de l'Autriche face à la coalition française (la Russie ne s'implique pas du tout dans le conflit franco-autrichien), Charles VI décide d'entrer en négociations. Celles-ci aboutissent aux préliminaires de Vienne d'octobre 1735, confirmés ultérieurement par le traité de Vienne de 1738 :

- la Lorraine[4] est attribuée à titre viager à Stanislas Leszczynski, qui doit abdiquer la royauté de Pologne, mais conserve le titre de « roi de Pologne » ;

- le duc de Lorraine François III reçoit en échange le grand-duché de Toscane ;

- la Lorraine doit devenir française à la mort de Stanislas (cette clause sera réalisée en 1766).

Notes et références

- Travaux de l'Académie nationale de Reims - Volumes 101 à 102 - page 404.

- Philippsbourg est la forme francisée du nom de la ville allemande de Philippsburg, située dans le Bade-Wurtemberg entre Karlsruhe et Mannheim.

- François III de Lorraine épouse Marie-Thérèse en 1736 ; celle-ci succède à Charles VI en 1740, mais pas dans la fonction d'empereur, qui va être attribuée à l'électeur de Bavière en 1742 (Charles VII) ; à sa mort en 1745, François de Lorraine est élu empereur sous le nom de François Ier.

- Précisément : les duchés de Lorraine et de Bar.

Bibliographie

- Galeries historiques du palais de Versailles, Musée national de Versailles, 1842, p. 401

- (en) Edward Cust, Annals of the Wars of the Eighteenth Century (lire en ligne)

- (en) Thomas Henry Dyer, Modern Europe from the Fall of Constantinople to the Establishment of the German Empire, A.D. 1453-1871, vol. 4 : 1714-1796 (lire en ligne)

- (de) Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, Austrian Military History Archive, (lire en ligne), p. 212contient le récit détaillé du siège.

- (de) Military History of Austria (lire en ligne)

- (en) John L. Sutton, The King's honor & the King's Cardinal : the war of the Polish succession, University Press of Kentucky, , 250 p. (ISBN 978-0-8131-1417-0)