Satyre fauve des Maritimes

Coenonympha nipisiquit

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Classe | Insecta |

| Ordre | Lepidoptera |

| Famille | Nymphalidae |

| Sous-famille | Satyrinae |

| Genre | Coenonympha |

Répartition géographique

Le Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinae, étroitement apparentée au Satyre fauve (Coenonympha tullia) dont elle a longtemps été considérée comme une sous-espèce.

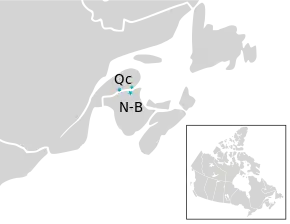

Endémique d'une petite région côtière du Canada entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, le Satyre fauve des Maritimes est l'un des rares rhopalocères canadiens (avec le Cuivré des marais salés, Lycaena dospassosi) à vivre dans les marais salés, où sa chenille se nourrit de Spartine étalée. Avec seulement dix populations connues, il est considéré comme en danger de disparition et fait l'objet de mesures de conservation.

Systématique

Découvert en 1939 par l'entomologiste canadien James Halliday McDunnough dans les marais salés près de Bathurst, au Nouveau-Brunswick[1] - [2], le taxon nipisiquit a longtemps été majoritairement considéré comme une sous-espèce du Satyre fauve (sous le nom de Coenonympha tullia nipisiquit ou de Coenonympha inornata nipisiquit, selon que le taxon inornata était considéré comme une sous-espèce de Coenonympha tullia ou comme une espèce à part entière, respectivement), probablement à cause de leur ressemblance morphologique[3].

Des recherches récentes au niveau du génome de nipisiquit indiquent que ce taxon doit plutôt être considéré comme une espèce à part entière, appelée donc Coenonympha nipisiquit, qui aurait cohabité avec le Satyre fauve dans un habitat qui lui est propre (les marais salés). Les recherches de Sei et Porter indiquent que le Satyre fauve des Maritimes et le Satyre fauve auraient fort probablement divergé bien avant la dernière ère glaciaire Wisconsinien, quelque part entre l’interglaciaire Sagamonien et l’interglaciaire Farmdalien[4]. En 2006, dans la Gazette du Canada, le nom de Coenonympha tullia nipisiquit a été modifié pour Coenonympha nipisiquit[5].

Cependant, Sei et Porter suggèrent de considérer les individus provenant du Québec et ceux provenant du Nouveau-Brunswick comme deux sous-espèces, étant donné leur divergence génétique considérée comme élevée[4]. Ils proposent cela au niveau de leur statut de conservation notamment pour les programmes de réintroduction de l’espèce afin de ne pas les croiser, tant que des recherches plus poussées n’auront pas été faites pour déterminer s'il s’agit bel et bien de deux sous-espèces. En 1958, il y a eu un article sur la découverte probable de Satyre fauve des Maritimes dans l’État de New York, toutefois, aucune suite à cette découverte ne semble avoir été donnée. Il s’agissait probablement de Satyre fauve[6].

Noms vernaculaires

- en français : le Satyre fauve des Maritimes, le Satyre des marais salés

- en anglais : Maritime Ringlet

Description

Imago

Le mâle du Satyre fauve des Maritimes mesure environ 32 à 34 mm, tandis que la femelle mesure 33 à 36 mm. Ses ailles de couleur brunâtre sont plus pâles au bout avec une bande de couleur crème. Une ligne ocre définit le haut des ailes supérieures. Les femelles ont généralement une petite tache jaune pâle avec un cercle noir à l’intérieur près du bout de l’aile supérieur, dans le haut. Certains mâles ont également cette tâche. Le corps et la tête du papillon sont velus et les yeux semblent gros par rapport à la grosseur de la tête.

Œuf, chenille et chrysalide

Les œufs, de forme subconique avec 40 à 48 nervures verticales sont de couleur vert pâle lorsqu’ils sont pondus, mais ils deviennent beiges avec des taches brunâtres après 3 à 4 jours. Ils ont un diamètre d’environ 1 mm et une longueur d’environ 1,1 mm.

La chenille a 5 stades de développement entrecoupés de mues, durant lesquelles elle passe de 2,6 mm à 23,4 mm en moyenne. La larve qui sort de l’œuf est également beige avec trois bandes brunâtres sur le dos ainsi que deux queues brun rouge, mais sa couleur tourne au vert et jaune avec plusieurs bandes longitudinales de couleur vert foncé et vert pâle avec une fine ligne jaunes de chaque côté lorsqu’elle commence à se nourrir. La chenille possède une forme ressemblant à un cône inversé, sa tête étant de forme subglobuleuse.

La chrysalide est quant à elle de forme cylindrique et dodue, elle mesure 11 à 13 mm de long et 4 à 5 mm de large[7]. Lorsque la chenille forme sa chrysalide, celle-ci est en suspens sur un crémaster et attachée sur la tige d’une plante à l’aide d’un petit tampon de soie. Bien que les couleurs varient grandement d’un individu à l’autre, la chrysalide est généralement vert bleuté avec des traits noirs parfois en grande quantité parfois quasi absents[7].

Biologie

Période de vol et hivernation

Son cycle de vie se déroule sur une année. Le papillon émerge entre la fin juillet et la troisième semaine d’août, il vit en moyenne 6 jours, mais peut atteindre 14 jours[8]. C’est à ce moment qu’il se reproduit et que les femelles pondent des œufs qui prennent 10 à 14 jours avant d’arriver à maturité. Ensuite, la larve éclot puis commence à se nourrir jusqu’à la mi-fin octobre, elle entre ensuite en hibernation à la base de la Spartine étalée, sous les feuilles mortes, pour tout l’hiver. Vers la fin avril-mai elle recommence son activité qui consiste principalement à se nourrir. La chenille vit 5 mues avant de se transformer en chrysalide, soit une mue à l’automne et 4 au printemps et à l’été. Elle se transforme en chrysalide vers la mi-juin et le cycle recommence[7].

Reproduction

Le Satyre fauve des Maritimes se reproduit à la fin de l’été, dès qu’il se transforme en papillon. Les femelles ne s’accouplent qu’une fois, généralement la journée de leur éclosion. Les mâles sillonnent les marais à la recherche des femelles fraichement écloses et s’accouplent plus d’une fois. Une fois que la femelle s’est accouplée, elle commence à pondre des œufs. Elle en pond tout le long de sa vie adulte, bien qu’elle en ponde plus les premiers jours, elle pourrait pondre de 115 à 130 œufs[8]. La ponte a lieu après un bref vol (10 à 20 mètres) qui se termine par une chute vers la base d’une plante de Spartine étalée, là où elle pond les œufs. La femelle dépose généralement ses œufs sur des feuilles (un œuf par feuille) flétries de Spartine étalée, près de la base de la plante. Elle peut déposer de 2 à 5 œufs sur un même plant. Normalement, la femelle reste près de son lieu de naissance les premiers jours après son accouplement, mais elle commence à s’en éloigner vers la fin de sa vie[7].

Plantes hôtes

Ses plantes hôtes sont les jeunes pousses de feuilles, et parfois les feuilles matures, de la Spartine étalée (Spartina patens).

À stade adulte, il se nourrit de nectar, provenant principalement des fleurs de Limonium de Caroline (Limonium carolinianum), de Plantin maritime (Plantago maritima) et Verge d’or toujours verte (Solidago sempervirens). Les mâles adultes se nourrissent peu, les femelles se nourrissent peu au début de leur vie adulte, mais doivent se nourrir plus au fur et à mesure qu’elles vieillissent, probablement puisqu’elles épuisent graduellement leurs ressources d’énergie acquises à l’état de chenille à cause de la ponte[8].

Écologie et distribution

Les populations répertoriées de ce Satyriné se limitent à 10 populations réparties au Nouveau-Brunswick et au Québec, Canada, soit dans la Baie des Chaleurs et la Gaspésie. Plus précisément, ces populations se situent au Parc Forillon, à Saint-Siméon-de-Bonaventure, à Saint-Omer et à Miguasha au Québec ainsi qu’à Rivière Peters, Pointe Daly, Pointe Carron, Rivière Bass, Rivière du Nord et Bas-Caraqet au Nouveau-Brunswick. 8 de ces populations sont naturelles et elles sont réparties sur 64 km2, soit 4 au Québec et 4 au Nouveau-Brunswick et les 2 autres populations réparties sur 12 km2 au Nouveau-Brunswick ont fait l’objet d’une réintroduction[8].

Biotope

Le Satyre fauve des Maritimes s’observe dans les marais salés où l’on retrouve la Spartine étalée (Spartina patens), une plante, qui est l’hôte de la chenille, mais où l’on retrouve également le Limonium de Caroline et autres espèces qui fleurissent tardivement, le Plantin maritime et la Verge d’or toujours verte, qui fournissent du nectar au Satyre des marais salés à l’âge adulte. Son habitat est inondé lors des grandes marées, parfois à plus d’un mètre de profond[7]. Les grandes marées se produisant au moins deux fois par mois (pleine lune et nouvelle lune) sur quelques jours. Cet insecte n’est pas très mobile et peut difficilement établir de nouvelles colonies dans des marais dont le milieu est adéquat, mais séparé du lieu de naissance par des milieux non adéquats, « la proportion d’individus immigrant dans d’autres marais ou émigrant d’autres marais est probablement très faible »[8]. L’insecte s’observe dans plusieurs microhabitats typiques de marais salés tels que décrits par Sei[9]

(Voir le tableau : Microhabitat des marais salés)

| Microhabitat | Description |

|---|---|

| 1 | Mélange de Spartina patens, Spartina alterniflora, Glaux maritima, Plantago maritima et Linonium carolinianum (50 à 150 plantes/400 m2), très humide. |

| 2 | Spartina patens (densité d’individu de 90 à 95 %, hauteur de 15 à 20 cm), Spartina alterniflora et Limonium carolinianum (50 à 150 plantes/400 m2). |

| 3 | Spartina patens (densité d’individu de 90 à 100 %, hauteur de 30 à 40 cm), Solidago sempervirens et Limonium carolinianum (<50 plantes/400 m2). |

| 4 | Spartina patens (densité d’individu de 90 à 95 %, hauteur de 20 à 30 cm), Solidago sempervirens et Limonium carolinianum (100 à 200 plantes/400 m2). |

| 5 | Dominance de Distichlis gerardi (densité d’individu de 85 à 95 %), très humide. |

| 6 | Dominance de Juncus gerardi (densité d’individu de 85 à 95 %), Argentina egedii, Plantago maritima et Solidago sempervirens. |

| 7 | Spartina alterniflora (densité d’individu de 90 à 100 %) et Limonium carolinianum (<20 plantes/400 m2), humide. |

| 8 | Festuca rubra (densité d’individu de 80 à 90 %), Glaux maritima, Plantago maritima, Argentina egedii, Solidago sempervirens et Ligusticum scothicum, sec. |

| 9 | Solidago sempervirens commun à abondant, Aster sp. , Ligusticum scothicum, Cuscuta sp. , Juncus gerardi et autres. |

| 10 | Plage, végétation variée. |

Selon SEI, la femelle tend à avoir une préférence pour les microhabitats avec la présence de Spartine étalée, elle ne distingue pas les habitats (microclimats, risque d’inondation, etc.) qui pourraient être moins bons pour le développement des larves; bien qu’au début de sa vie adulte elle reste près de son lieu d’éclosion, ce qui est normalement un bon lieu pour sa survie[9]. Selon les recherches de SEI et PORTER, les habitats 1 et 2 seraient ceux dans lesquels la chenille survit le mieux, mais elle survit aussi dans les habitats 3, 4[10].

Protection

L’espèce a été inscrite sur la liste des espèces en danger de disparition au Canada en 1998, car son habitat est menacé par la hausse rapide du niveau de la mer, l’occurrence accrue des tempêtes, le développement croissant des terres bordant la mer et la pollution de son milieu[8].

Bien que le Satyre fauve des Maritimes ne soit pas inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature[11], il se retrouve sur la liste des espèces en voie de disparition du Canada depuis et est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement du Canada[8]. Au Québec, l'espèce est considérée menacée[12].

En , l'ONG Conservation de la nature Canada fait l'acquisition d'une propriété sur laquelle se trouve la plus grande population de satyres fauves des Maritimes[13]. Il s'agit d'un terrain donnant sur le barachois de la rivière Nouvelle, à Nouvelle, en Gaspésie.

Dérive génétique

Les recherches de Sei et Porter démontrent que malgré son isolement, le Satyre fauve des Maritimes a une bonne hétérogénéité (hétérogénéité modérée) de gènes[4]. Bien que cette hétérogénéité soit moins grande que chez le Satyre commun, la dérive génétique ne semble pas être une menace pour cette espèce. Toutefois, celle-ci n’est pas à l’abri d’une dérive de population par l’effet de goulot d'étranglement en cas d’une catastrophe qui détruirait son milieu ou encore par l’effet fondateur notamment lors d’activité de réintroduction de l’espèce.

Écosystème et fonction

Le Satyre fauve des Maritimes ne semble pas avoir de prédateur spécifique, il est mangé par des animaux généralistes, tels que des araignées et possiblement des poissons et des invertébrés lorsqu’il est submergé[9]. Il joue fort probablement un rôle de pollinisateur tardif dans son habitat à l’état adulte, bien que les fleurs qu’il butine s’observent aussi dans des marais non habités par cet insecte. La larve ne semble pas être nécessaire à la Spartine étalée, étant donné que celle-ci s’observe dans des marais où l’on ne retrouve pas le Satyre des marais salés. Aucune étude ne semble avoir porté sur le rôle de l’insecte dans son milieu, bien que le rôle écologique des marais soit reconnu comme étant très important au niveau de l’environnement et de la biodiversité.

Changements climatiques

Les changements climatiques augmenteront probablement l’intensité et l’occurrence des événements météorologiques et semblent également être responsables de l’élévation observée du niveau moyen de la mer (1,8 mm/année depuis 1961) [14]. Or ces deux éléments pourraient provoquer des changements rapides au niveau de l’écosystème des marais, tel que leur inondation ou leur destruction. Le Satyre fauve des Maritimes est particulièrement vulnérable à ce genre d’événement, étant donné qu’il ne possède pas une grande mobilité et ne se retrouve qu’en 10 populations réparties sur un petit territoire. S’il arrivait une tempête particulièrement violente dans le Golfe du St-Laurent, cela pourrait affecter plus d’une population de Satyre fauve des Maritimes. Selon le rapport du COSEPAC, « Il semblerait que toutes les populations connaîtront une perte d’habitat en raison de l’élévation du niveau de la mer et d’une fréquence de tempête accrue. »[8]. À long terme, la végétation de son milieu pourrait se modifier, étant donné les changements dans l’hydrologie du milieu que pourra provoquer l’élévation du niveau de la mer[10]. De plus, on s’attend à ce que la température moyenne de la terre continue d’augmenter (entre 1906 et 2005 la température moyenne de la terre a augmenté de 0,74˚C) [14]. Or, de manière générale, il a été démontré que la température affecte beaucoup les populations de papillons en général[15].

Activité humaine

La perte ou modification d’habitats due à l’activité humaine (agriculture, urbanisation, etc.), l’application de pesticides et la création de routes asphaltées sont des éléments reconnus comme ayant un impact négatif sur la population des papillons au Canada de manière générale. C’est encore plus vrai pour les espèces ayant une petite population ou un habitat très spécifique. Tous les papillons inscrits sur la liste des espèces en danger (Species at Risk Act) se retrouvent dans des régions où l’activité humaine est intensive[15]. Les activités humaines peuvent avoir des effets néfastes sur les populations de Satyre fauve des Maritimes de diverses manières. Le développement urbain, tel qu’observé dans la région de Bathurst au Nouveau-Brunswick, peut mener à la perte d’habitat due au développement de terrains en bordure de mer. La construction de routes peut également affecter l’habitat, soit en le détruisant, soit en le morcelant. La pollution affecte aussi le Satyre des marais salés de plusieurs façons, l’application de pesticides, autant par des particuliers que par des activités agricoles peut être nocive tant pour la larve que pour l’adulte. Le ruissellement de divers polluants dans le milieu peut notamment affecter la larve qui est régulièrement submergée donc exposée à ces polluants ou encore affecter la plante hôte[8]. Par exemple, le ruissellement d’engrais pourrait changer les proportions des différentes plantes du marais[10]. et favoriser ou défavoriser la plante hôte. Finalement, la pollution des marais par des substances provenant de la mer, soit par des activités maritimes ou à cause d’un bassin versant pollué, peut affecter l’insecte de la même manière[8]. « Si jamais une population venait à disparaître d’un marais, il est très peu probable que l’espèce parviendrait à recoloniser d’elle-même ce marais, sans intervention humaine, même si l’habitat y était remis en état. »[8]. Afin de protéger le Satyre fauve des Maritimes, il est important de reconnaître à la fois que, l’habitat de cet insecte n’est pas fixe dans le temps et l’espace et que, l’insecte ne possède pas la discrimination et la mobilité nécessaire pour répondre à des changements rapides de son milieu[10]. L’Homme devra donc jouer un rôle important dans la survie de l’espèce et la protection de son milieu.

Notes et références

- MCDUNNOUGH, J. (1939). A new Coenonympha race from northestern New Brunswick, The Canadian Entomologist, vol. 71, p. 266.

- funet

- SEI, Makiri (2004). Larval adaptation of the endangered Maritime Ringlet Coenonympha tullia nipisiquit McDunnough (Lepidoptera : Nymphalidae) to a Saline Wetland Habitat, Entomological Society of America, vol. 33, no 6, p. 1535-1540.

- SEI, Makiri et PORTER, Adam H. (2007). Delimiting species boundaries and the conservation genetics of the endangered maritime ringlet butterfly (Coenonympha nipisiquit McDunnough), Molecular Ecology, vol. 16, p. 3313-3325.

- Gazette du Canada (2006). Décret modifiant les annexes 1 à 3 de la Loi sur les espèces en péril, Textes réglementaires 2006, partie II, vol. 140, no 18, p. 1082-1119.

- BROWN, F. Martin (1958). A New Subspecies of Coenonympha nipisiquit McDunnough from New York State, Journal of the New York Entomological Society, vol. 66, no ½, p. 62-73.

- WEBSTER, Reginald P. (1998). The Life History of the Maritime Ringlet, Coenonympha tullia nipisiquit (Satyridae), Journal of The Lepidopterists’ Sociaty, vol. 52, no 4, p. 345-355.

- COSEPAC. 2009. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 39p.

- SEI, Makiri (2009). Flight and Oviposition Behavior of the Adult Maritime Ringlet (Coenonympha nipisiquit McDunnough) Females in Response to Microhabitat, Journal of Insect Behavior, vol. 22, n° 2, p. 87-100.

- [SEI, Makiri et PORTER, Adam H. (2003). Microhabitat-specific early-larval survival of the maritime ringlet (Coenonympha tullia nipisiquit), Animal Conservation, vol. 6, p. 55-61.]

- http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search, consulté le 30 janvier 2017

- « Satyre fauve des Maritimes - Coenonympha nipisiquit », sur Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs du Québec, (consulté le ).

- « Conservation de la nature Canada protège une première propriété dans la baie des Chaleurs! », sur Conservation de la nature Canada, (consulté le ).

- GIEC (2007). Bilan 2007 des changements climatiques, publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 103 pages.

- WHITE, Peter J. T. et KERR, Jeremy T. (2007). Human impacts on environment-diversity relationships : evidence for biotic homogenization from butterfly species richness patterns, Global Ecology and Biogeography, vol. 16, p. 290-299.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- papillons diurnes du Canada

- COSEPAC : Recherche d’espèces sauvages

- « http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/assessment_process_f.cfm#tbl2 COSEPAC : Évaluation des espèces sauvages »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Rapport du COSEPAC 2009

- Gouvernement du Canada - Registre public des espèces en péril : Coenonympha nipisiquit

- Gouvernement du Canada – Registre public des espèces en péril : Loi sur les espèces en péril

- Gouvernement du Canada – Système canadien d’information sur la biodiversité : Coenonympha nipisiquit

- Éléments

- Gouvernement du Québec, « Satyre fauve des Maritimes », Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec, sur Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (consulté le )

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « Satyre fauve des Maritimes », sur Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick (consulté le )

Bibliographie

- COLLIN, Antoine, LONG, Bernard et ARCHAMBAULT, Philippe (2010). Salt-marsh characterization, sonation assessment and mapping through a dual-wavelength LiDAR, Remote Sensing of Environment, vol. 114, p. 520-530.