Samain (mythologie)

Samain (forme du vieil-irlandais, Samhain en irlandais moderne, en gaélique écossais : Samhainn ou Samhuinn, en mannois : Sauin) est la première des quatre grandes fêtes religieuses de l’année gaélique, issue du cycle de l'année celtique protohistorique, qui utilisait le mot *Samonios. Il s'agit d'une période autant que d'une fête, dont l'acmé se situait aux environs de notre . C'est aussi le nom de la fête qui correspond à peu près au Halloween anglo-saxon, et au mois de novembre dans les langues gaéliques (Samhain signifiant notamment « novembre » en irlandais). En brittonique, *samonios a donné le breton heven (dans des composés), tandis que l'antique notion de fête des Esprits- souffles explique l'expression Gouel an Anaon qui est l'équivalent d'une festivité majeure du *samonios celtique.

Elle se place après Lugnasad et avant Imbolc (ou Imolg) et marque le début de la période sombre (pour les Gaels, comme pour les anciens Celtes et leurs ancêtres indo-européens, l’année était composée de deux saisons fondamentales : une saison sombre et une saison claire). C’est une fête de transition — le passage d’une année à l'autre — et d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux et des mânes. Elle est mentionnée dans de nombreux récits épiques irlandais car, par définition, elle est propice aux événements magiques et mythiques.

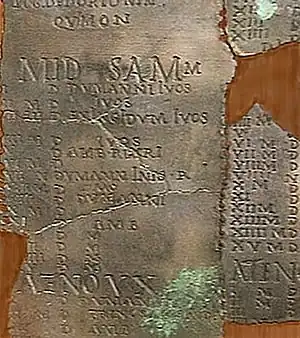

Son importance chez les Celtes est incontestable, puisqu'on la retrouve en Gaule sous la mention Tri nox Samoni (les trois nuits de Samoni-), durant le mois de Samonios (approximativement le mois de novembre), sur le calendrier de Coligny.

Description

_Map_of_the_Hill_of_Tara.jpg.webp)

On pense qu'à l'origine, *Samonios est une fête où la société celtique se rassemble à l'occasion de banquets rituels ; son caractère sacré la place sous l’autorité de la classe sacerdotale des druides et la présidence du roi. Selon l’idéologie tripartite des Indo-Européens définie par Georges Dumézil, les trois classes de la société (sacerdotale, guerrière et artisanale) sont associées aux cérémonies[1]. Cette assemblée religieuse et sociale a progressivement disparu avec la christianisation, mais elle reste attestée jusqu'au XIIe siècle et bien après dans la littérature médiévale irlandaise. En effet, bien que la mythologie gaélique (goidélique) soit issue de la tradition orale, elle a été consignée par les moines irlandais du Moyen Âge, qui ont consigné images et scénarios, ce qui a permis de nombreuses études de mythologie et de religions comparées. Leurs écrits peuvent néanmoins nous donner beaucoup d'indices sur la nature de la fête de Sam(h)ain et sur la manière dont elle était célébrée chez les Celtes d'Irlande.

La mythologie irlandaise nous apprend que Samhain est l'une des quatre fêtes de l'année. La Tochmarc Emire, un récit du Xe siècle qui raconte comment Cúchulainn fit la cour à Emer, présente Samain comme le premier de ces « quatre jours »[2]. Chez les Gaels, Samain était associé à l'assemblée de Tara, qui se tenait pendant une semaine aux alentours du 1er novembre actuel. La dernière fois que cette très vieille assemblée se serait tenue aurait été en 560[3]. Toutefois, les motifs de Samain, comme ceux de l'assemblée de Tara, restent difficiles à évaluer. Selon les sources écrites, il peut s'agir de voter des nouvelles lois, de rendre la justice, de célébrer la fin des moissons, de célébrer des mariages officiels[4].

La notion de passage se retrouve aussi à ce moment, entre le monde des humains et l’Autre Monde résidence des dieux (le Sidh). On a relaté l’aventure de héros, ou d’hommes exceptionnels, qui se rendent dans le Sidh (généralement à l’invitation d’une Bansidh), et y passent quelques agréables heures. Le temps des dieux n’étant pas le même, leur séjour est, en fait, de plusieurs siècles et, quand ils reviennent chez eux, ils ne peuvent vivre puisqu’ils sont morts depuis longtemps.

La fête elle-même dure en fait une semaine pleine : trois jours avant la pleine lune de novembre, le jour de la pleine lune lui-même, puis trois jours après[5]. Pour les Celtes, cette période est entre parenthèses dans l’année : elle est une transition, « un intervalle »[6]. C’est le passage de la saison claire à la saison sombre, qui marque une rupture dans la vie quotidienne : la fin des combats pour les guerriers et la fin des travaux agraires pour les agriculteurs-éleveurs.

Étymologie

Le mot Samain est gaélique. Il est issu du vieil irlandais samuin (variations : samain ou samfhuin). Beaucoup le considèrent comme composé des racines *sam (« été ») et *fuin (« fin »)[7]. Bien que séduisante, plusieurs raisons font que cette étymologie reste controversée. D'abord, le génitif des langues gaéliques fonctionne plus ou moins comme celui des langues latines : le complément du nom se place après le nom. Samain voudrait donc dire « été de la fin » et non « fin de l'été ». D'autre part, pour les Gaels, l'été se terminait au mois d'août, avec les fêtes de Lug, qui donne d'ailleurs son nom au mois (irlandais: Lùnasa, gaélique écossais: an Lùnasdal).

Alexander MacBain cite une autre racine possible: *som (« même »), qui donne aussi samhuil (« ressemblance »)[7] - [8]. Il mentionne aussi la thèse de Whitley Stokes, qui en 1907, suggérait l’étymologie proto-celtique *samani (« assemblée »), apparentée au sanskrit sâmana et au germanique samana. Cette thèse est, elle aussi, séduisante à cause de l'assemblée de Tara, qui se tenait chaque année pendant plusieurs jours aux environs du 1er novembre[3]. La confusion serait donc née de la ressemblance entre le mot celtique insulaire pour « assemblée », samani ou samoni (qui est présent sur le calendrier de Coligny sous la forme "Mid Sam"), et le mot gaélique pour « été ». En 1959, J. Vendryes reconsidère l'étymologie suggérée par Stokes et conclut que samain n'est pas apparenté à la racine *sem- (« été »)[9].

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le cognat samain donne son nom au mois de novembre en irlandais (Mí na Samhna), en gaélique écossais (An t-Samhain) et en mannois (Sauin or Sounaghyn). Il est aussi intéressant de considérer l'étymologie du nom du mois de mai en gaélique écossais. Contrairement à l'irlandais Bealtaine et au mannois Boaldyn, qui font référence à Beltaine, le mois de mai se dit An Cèitean en gaélique écossais, soit mot à mot le « premier de l'été », ou la « première assemblée »(de cét + sam-) [10].

Philippe Jouët[11] précise : "Il y a sans doute eu conflation entre deux mots de sens différents, sam « assemblée » et « estival », devenus homophones en vieil-irlandais. Un parallèle continental est fourni par le Samoni- du Calendrier de Coligny. (...) On relève une opposition avec Giamoni- « hiver » (Ir. geimhreadh, Ga. gaeaf, Br. go(ui)añv). Considérant que le sens premier du mot *samonios est « assemblée, réunion », nous l’estimons étymologiquement proche, par son premier élément, du Gr. Háidês « rassemblement des morts », expliqué comme*sṃ-uid- par Paul.Thieme (R. Schmitt, Dichtung 50-51) : fête de rencontre avec les mânes. Le celtique *samonios se retrouve dans Ir. meithreamh, Ga. Mehefin « 1er mai », et le breton mezheven « juin » < *medio-samonios « milieu de l’été ». Samain a été réinterprété populairement comme « fin de l’été » (sam + fuin, d’où sam(fh)uine, LEIA S-22 s ; ZCP XXIII, 249-284). Suivant le Glossaire de Cormac (Three Irish Glossaries , édition Stokes, 1862,11 et 40), vIr. cétemain, cétamain, cétsoman est le « premier mai », cétsamain est le « premier mouvement du temps d’été », samrad « été », samfuin « affaiblissement de l’été ». Le récit Tochmarc Émire donne comme équivalent à samfhuin un composé samsúain « sommeil de l’été » et précise que l’été va de Beltine à Samain. En mIr. on appelle aussi la fête Féile Moingfhinne, du nom d’une fée des neiges « snow goddess » (Dinneen, Fócloir 937).

Le jour de Samain prend place au début du mois de novembre et l’on retient le premier de ce mois comme date conventionnelle. Les éléments de chronologie fournis par les textes permettent cependant d’envisager un complexe mythico-rituel étendu. Des variations s’observent localement : la « vieille Samain » prenait place le 7 (anglais pop. Old Hallowe’en), le 11 ou le [12]."

L'amalgame entre Samhain et Halloween

Il ne fait aucun doute que des liens culturels existent entre Samain et Halloween, mais il est difficile de démêler ce qu’on sait réellement de l’évolution de l’ancienne fête païenne de la fiction tant les mystifications néo-païennes autour de Samain sont nombreuses et détaillées. La plus connue est probablement celle de la mère d'Oscar Wilde, Lady Jane Francesca Wilde, qui au XIXe siècle publie Ancient legends, mystic charms, and superstitions of Ireland, une œuvre qui présentait la mythologie de la « vieille race » irlandaise, y compris de nombreux rites et légendes concernant la nuit du au premier novembre (« November eve »)[13]. Ce traité est encore parfois cité en tant que référence.

À la fin du XIXe siècle, l'amalgame de Samhain et de Halloween sert le sentiment national irlandais. Dans les années 1890, le Conradh na Gaeilge, dont l'objectif est de promouvoir la langue des Gaels, remet la mythologie celtique au goût du jour. W.B. Yeats, par exemple, choisit le nom Samhain pour le nouveau magazine de l'Irish National Theatre Society, car selon lui, c'est « l'ancien nom du début de l'hiver » et « parce que cette année, nos pièces se déroulent en octobre et que dans sa forme présente, notre théâtre touche à sa fin »[14]. En 1910, le journal du Sinn Féin dirigé par Arthur Griffith emboîte le pas à Lady Wilde en fusionnant délibérément Samhain et Halloween. Un an plus tard, on célèbre Samhain au siège du Conradh, surnommé « Sinn Fein House » en raison de sa proximité avec le mouvement nationaliste irlandais. À cette occasion sont relancés d'anciens « jeux et coutumes », tradition provenant nécessairement d'Halloween, puisque personne ne connait vraiment les coutumes des premiers Celtes. De même, en 1912, le directeur de l'école St. Enda, Pádraig Pearse, prononce un discours à l'occasion de Samhain. Ainsi, l'amalgame entre Samhain et Halloween devient une norme approximative du côté des nationalistes irlandais.

Philippe Jouët précise que « c’est une erreur d’utiliser les noms des fêtes irlandaises pour les fêtes brittoniques. Il convient d’employer les équivalents »[15], dont il donne le tableau suivant :

| Fêtes gaéliques | Fêtes brittoniques : gallois ; breton |

| Samain | Kala Gaeaf ; (Heven), Anaon, Kala-goañv |

| Imolg | Canhwyllau ; Goulou(deiz), Gouel Berc'hed |

| Beltaine, Cétsoman | Cyntefyn ; Kala Mae, °Kenteven |

| Lugnásad | Gŵyl Awst ; Goueleost |

Il ajoute ceci : « Le solstice d’hiver est Br. (deiz ou noz) Keverzu / Kerzu, celui d’été Br. (deiz ou noz v-) Mezheven ou hañvnoz (vxBr. ham nos, Fleuriot, Dictionnaire des gloses en vieux-breton 206). Équinoxe : Br. kehedez, kedez. Idiomatisme breton. Ema ar bloaz en noz : « C’est l’hiver. » La ou les aurores (et spécialement la nuit de Noël) : ar pellgent- (Ga. pylgain), le point de lumière « le plus éloigné » (dans la journée / dans l'année). »

Continuité en France et dans les pays voisins

Nadine Cretin relate une croyance bretonne qui aurait duré jusqu'au début du XXe siècle, où les âmes des morts revenaient la nuit à la veille de la Toussaint et lors des nuits de solstice. Avant d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans la cheminée pour qu'ils puissent se chauffer[16] (cf. les « têtes en citrouilles » du Cheval d'orgueil par Per-Jakez Hélias, puis son adaptation par Claude Chabrol). Cette croyance, qui n'est pas chrétienne, serait une survivance de la fête de *samonios.

La fête de milieu d'automne est également fêtée en Lorraine sous le nom de Rommelbootzennaat (nuit des betteraves grimaçantes)[17].

Anecdotes

La bière évènementielle des brasseries Lancelot, la XI.I (novembre, 1er), est brassée durant cette seule nuit de l'année en hommage à cette fête.

Notes et références

- Christian-J. Guyonvarc'h et Françoise Le Roux, Les Fêtes celtiques, p. 35 à 82, Ouest-France Université, coll. « De mémoire d’homme : l’histoire », Rennes, avril 1995, (ISBN 978-2-7373-1198-7).

- Anonyme - Kuno Meyer / Electronic edition compiled by Beatrix Färber, Tochmarc Emire, Cork, Ireland., Corpus of Electronic Texts, University College Cork, (lire en ligne)

- (en) Ginnell, Laurence, The Brehon laws; a legal handbook, Londres, T. Fisher Unwin, (lire en ligne), p. 43-50

- (en) Lisa L. Spangenberg, What is Samain or Samhain? in Celtic Studies Resources (lire en ligne)

- Françoise Leroux et Christian Guyonvarc'h, Les Fêtes Celtiques, Ouest France, (ISBN 2-7373-1198-5)

- (en) Claude Sterckx, Mythologie du monde celte, Paris, Marabout, , 469 p. (ISBN 978-2-501-05410-2), p. 142.

- (en) Alexander MacBain, An etymological dictionary of the Gaelic language, Stirling, Eneas Mackay, , p. 301

- Whitley Stokes, Goidelica : Old and Early-middle-Irish Glosses, Prose and Verse, Londres, Trübner, (lire en ligne), p. 14

- Vendryes, Joseph, Édouard Bachallery et Pierre-Yves Lambert,, Lexique etymologique de l'irlandais ancien, 7 vols, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1959-96 (oeuvre inachevée)

- (en) MacBain, Alexander, An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, p. 79

- Philippe Jouët, Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtiques, Fouesnant, Yoran, , 1041 p., s.v. Fêtes

- Philippe Jouët, L'Aurore celtique, Fouesnant, Yoran,

- Lady Jane Francesca Wilde, Ancient legends, mystic charms, and superstitions of Ireland, Boston, Ticknor and co., (lire en ligne)

- « Hallowe’en: Customs, Myths and Messiness », sur Limercik100 - Researching Limerick 100 years ago, Slavery, Memory, Powe,

- op. cit.

- Inventaire des Fêtes de France, Nadine Cretin, 2003

- « Rommelbootzennaat 31 octobre », sur www.culture-bilinguisme-lorraine.org (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Samain du cinéma fantastique de Nice — Festival de cinéma international de la ville de Nice. Site du Festival