Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Benoist-sur-Mer est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.

| Saint-Benoist-sur-Mer | |||||

L’église Saint-Benoît. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Vendée | ||||

| Arrondissement | Les Sables-d'Olonne | ||||

| Intercommunalité | Vendée-Grand-Littoral | ||||

| Maire Mandat |

Daniel Neau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 85540 | ||||

| Code commune | 85201 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bénédictins | ||||

| Population municipale |

500 hab. (2020 |

||||

| Densité | 32 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 25′ 28″ nord, 1° 21′ 11″ ouest | ||||

| Altitude | 9 m Min. 1 m Max. 26 m |

||||

| Superficie | 15,56 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Mareuil-sur-Lay-Dissais | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vendée

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Ses habitants sont les Bénédictins et les Bénédictines.

Géographie

Le territoire municipal de Saint-Benoist-sur-Mer s’étend sur 1 556 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 9 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 1 et 26 mètres[1] - [2].

Le marais

Avant le Xe siècle, Saint-Benoist-sur-Mer est un petit port bordé par le golfe des Pictons (océan Atlantique). Après, la mer n'occupe plus le golfe puisqu'il est asséché : le port bénédictin devient une enclave au cœur du marais.

Saint-Benoist-sur-Mer ne possède plus aujourd'hui qu'un petit bout du Marais poitevin grâce, en grande partie, à son marais communal. Le village fait partie du marais desséché.

Dans le cadre de la communauté de communes, le Pays-Moutierrois développe le communal de Saint-Benoist. Ainsi, l'été, des activités de canoës et de paddle, des promenades sont organisées pour les touristes. Des panneaux explicatifs et des jumelles, permettant de mieux percevoir le communal, sont aussi mis à la disposition du public toute l'année.

En 2011, le Pays-Moutierrois crée une base à proximité du communal alors que la commune met en œuvre un projet de réhabilitation, la Grenouillère à côté du camping municipal.

Les lieux-dits

- Le Clos des Garnes (nouveau lotissement)

- Le Village (commune de Saint-Benoist-sur-mer)

- La Pentrelle

- La Bergerie

- La Vaud

- Les Caillettes

- La Jardinière

Communes limitrophes

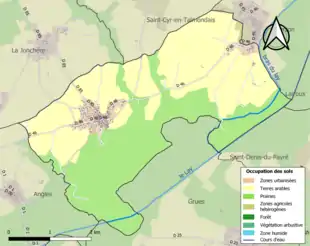

Saint-Benoist-sur-Mer paradoxalement ne se situe pas à proximité de la mer, comme on pourrait le croire. Ainsi, de nombreuses communes sont limitrophes de la commune. Parmi ces communes, trois appartiennent à Sud-Vendée-Littoral (Lairoux, Grues et Saint-Denis-du-Payré), quatre à Vendée-Grand-Littoral (Angles, La Jonchère, Saint-Cyr-en-Talmondais et Curzon) dont la commune de Saint-Benoist-sur-Mer fait elle-même partie.

Urbanisme

Typologie

Saint-Benoist-sur-Mer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. La commune est en outre hors attraction des villes[6] - [7].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (96,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (51,8 %), prairies (42,9 %), zones urbanisées (4,9 %), zones agricoles hétérogènes (0,4 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

| Période de changement de noms | Noms successifs de la commune | Notes |

|---|---|---|

| 1265 | Sanctus Benedictus Angli | Aussi appelé « Saint-Benoît-d’Angles » par traduction littérale |

| XIVe siècle | Sancti Benedicti | |

| 1444 | Saint-Benoist | Le nom Benoist est une forme ancienne du prénom Benoît, |

| Révolution française | « Bon-Marais » | Ce nom ne fut jamais pris en compte par l'état civil car ce sont les révolutionnaires qui avait appelé le bourg ainsi. |

| Depuis 1811 | Saint-Benoist-sur-Mer | Les Anciens disent que sur-Mer auraient été ajoutés à cause du dessèchement du Marais poitevin. |

Histoire

Un port ?

Les Romains envahissent la Vendée entre 58 et 51 av. J.-C., puis l'occupent jusqu'au IIIe siècle. Ils diffusent la langue et la culture latine qui sont rapidement assimilées. Au contact de Rome, la Gaule se couvre d'un réseau routier et fluvial lui permettant de connaître une réelle prospérité. À cette époque, une baie baptisée golfe des Pictons (Sinus pictonum) existait en lieu et place du Marais poitevin dans lequel les rivières environnantes se jetaient. Les Romains aménagent le vaste estuaire de l'une d'entre elles, le Lay et y créent des ports. Celui de Saint-Benoist est vraisemblablement l'un d'entre eux, car à l'arrivée des Vikings, entre 856 et 862, le port était déjà constitué et la population jugée assez importante.

Au XIIIe siècle, lors des premiers dessèchements des marais, des travaux sont effectués sur l'achenal de Saint-Benoist, appelé plus tard rivière de Saint-Benoist, qui était l'un des trois bras de l'embouchure du Lay.

Aux XVIe et XVIIe siècles, le port de Saint-Benoist entretenait d'actifs rapports avec la Hanse, groupement de marchands de cités d'Allemagne du Nord, la Hollande et l'Angleterre. Les navires venaient faire de grands chargements de sel des marais salants de Curzon, de blé et de vin.

Maintenant, de nos jours Saint-Benoist-sur-Mer ne possède qu'un petit bout du Marais poitevin.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'azur à la croix haussée d'or, enhendée en chef et aux flancs, perronnée d'un degré en pointe, cantonnée au premier d'un buste de saint Benoît issant de la traverse, au deuxième d'une poignée de quatre trèfles tigés, au troisième d'un lapin contourné assis sur une terrasse isolée fumant la pipe, au quatrième d'un bateau à voile contourné voguant vent debout, le tout d'or. |

Légendes

Le cheval Mallet

Plusieurs légendes concernent le cheval Mallet, une maxime locale dit que « Voyageur fatigué laisse passer le cheval Mallet car il aurait tôt fait une fois enfourché de t'entrainer pour l'éternité ». Lorsque la nuit tombait sur le village, un cheval extraordinaire au pelage blanc et rutilant, sellé et bridé, apparaissait pour tenter les voyageurs nocturnes. Quiconque le montait se faisait aussitôt emporter au royaume des morts. La seule manière de s’en protéger consistait à porter une « médaille de Saint-Benoist » autour du cou, qui portait aussi le nom de « croix des Sorciers » et était réputée efficace contre les démons, tout particulièrement contre le cheval Mallet puisqu'elle permettait à certains malins de dominer la bête[10] pendant une nuit[11]. Les habitants de Saint-Benoist-sur-Mer venaient au printemps frotter une poignée de trèfles sur une pierre couchée dite « Palet de Gargantua », pour se protéger du péril du cheval Mallet.

On raconte qu'un coureur de cabaret et de veillée rencontra un palefroi très amical, un soir. L'animal plia les genoux pour permettre à son cavalier de bien se placer en selle, mais à peine celui-ci avait-il saisi les rênes qu'il se sentit emporté à une vitesse vertigineuse, à travers le marais, les plaines, les collines, les broussailles et les ruisseaux. On ne le revit plus jamais. Dans la même région, l'expression « c'est un vrai cheval Mallet » désignerait une personne intrépide et ardente[12].

Dans le même village, un homme qui croisa un cheval Mallet parvint à soumettre l'animal en faisant un grand signe de croix et en tenant la médaille de saint Benoît qu'il portait, avec l'incantation suivante :

« Cheval Mallet, au nom du grand Saint Benoît, maintenant tu vas m'obéir. Y'a bé longtemps qu vu aller à Paris, te m'y conduis, pi après te me ramènes près de ma bourgeoise »

— Consigné par Henri Dontenville[13]

Les légendes du Lapin qui fume

Sur le toit de l'église, une sculpture représentant un lapin fumant une pipe est installée. Chose unique en France et même en Europe, l'histoire du Lapin qui fume reste mystérieuse : de nombreuses légendes ont repris ce « mythe bas-poitevin. » Néanmoins, parmi ces légendes, quelques-unes semblent être les plus vraisemblables.

Le lapin et le curé

Au Moyen Âge, dans le port de Saint-Benoist-sur-Mer, un curé qui fumait la pipe s'occupait des âmes bénédictines. Durant cette époque médiévale, l'évêché interdisait la consommation de tabac. L'évêque vint un jour dans le petit bourg de Saint-Benoist. Lorsque le prêtre apprit la nouvelle par quelques habitants du village, alors qu'il nourrissait les lapins, il jeta sa pipe dans le clapier près de l'église. L'évêque, qui lui rendit visite, ne remarqua rien.

À la suite de cela, les Anciens racontent que le Lapin qui fume aurait été ainsi mis sur le toit de l'église Saint-Benoît.

Mais comme chacun le sait, au Moyen Âge, en tout cas jusqu'à 1492, le tabac n'était pas encore arrivé en France. C'est seulement à l'époque des colonies en Amérique qu'on ramena le tabac en Europe.

Le Chaud-Lapin

Dans les années 1860, l'église de Saint-Benoist aurait été restaurée. Son grand-père étant l'un des charpentiers de l'équipe des artisans qui ont rénové le monument, un vieux monsieur est à l'origine du récit.

Parmi les maçons et les couvreurs, un se trouvait être un « joyeux luron », connu pour faire la cour aux jeunes filles des bourgs alentour : on le nommait le « Chaud lapin. » Une fois le travail accompli, ses camarades décidèrent de sculpter un lapin en plâtre et de le poser sur le toit de l'église. L'un d'eux lui dit alors : « Tu ne pourras plus faire la cour aux filles, nous t'avons monté sur l'église ! »

S'amusant de la plaisanterie, il alla placer lui-même une pipe à la sculpture puisqu'il fumait. C'est donc ainsi qu'un Lapin fut érigé en haut de l'église.

De cette légende, une autre en découle. Celle-ci interdit aux demoiselles pas encore mariées de regarder la sculpture, sous peine de ne jamais trouver l'amour.

Politique et administration

Liste des maires

Associations communales

Local actuellement prêté par la mairie, on y trouve toutes sortes de prospectus sur le tourisme départemental et régional ainsi que des expositions de tableaux. Il n'est ouvert que trois mois par an (pendant l'été). Le fut inauguré le nouveau syndicat d'initiative et la nouvelle bibliothèque.

Prêté également par la mairie, ce local est rempli de livres qui se prêtent gratuitement.

Camping Le Marais, situé en plein cœur du marais, des toilettes sont disponibles ainsi qu'une carte de la Vendée sur le terrain.

Médias bénédictins

Saint-Benoist-sur-Mer possède deux médias d'échelle communale :

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[16].

En 2020, la commune comptait 500 habitants[Note 8], en augmentation de 13,9 % par rapport à 2014 (Vendée : +4,62 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 22,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,6 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 44,6 % la même année, alors qu'il est de 31,0 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 239 hommes pour 248 femmes, soit un taux de 50,92 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,16 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- L’église Saint-Benoît : l'église de Saint-Benoist-sur-Mer fut dédiée à saint Benoît l’Abbé. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1957[21] Les vestiges archéologiques présents dans ses murs sont les témoins de la riche histoire de cet édifice religieux. La nef ainsi qu'une partie du clocher apparaissent comme étant les parties les plus anciennes, la nef daterait du XIe siècle.Au XVIIe siècle, l'église est utilisée comme place d'armes pour les huguenots. Elle fut reprise par les royalistes en 1621. De nos jours, elle est visitable et c'est sur le toit de l'église que trône un lapin mystérieux.

- La Pierre Couchée, appelée aussi « Palet de Gargantua » est un menhir.

- La dimension exceptionnelle de cette pierre est sans doute à l'origine de sa connexion aux légendes de Gargantua.

- Cf. plus haut au paragraphe "Le cheval Mallet" : Les habitants de Saint-Benoist-sur-Mer venaient aussi au printemps frotter une poignée de trèfles sur une pierre couchée dite « Palet de Gargantua », pour se protéger de plusieurs périls comme le cheval Mallet.

Galerie

Un angle de rues.

Un angle de rues. La rue des Alouettes (début du lotissement).

La rue des Alouettes (début du lotissement). Le vieux puits.

Le vieux puits.

La bibliothèque municipale.

La bibliothèque municipale. Le communal.

Le communal. Le syndicat d'initiative bénédictin.

Le syndicat d'initiative bénédictin.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Loïc Le Quellec (1951), anthropologue français et militant de l’UPCP-Métive résidant sur la commune[22].

- Rabelais

- Benoît de Nursie

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Réélu en 1846, 1855, 1860, 1865 et 1870.

- Réélu en 1874, 1878, 1881, 1888.

- Réélu en 1896.

- Réélu en mai 1904 et mai 1908.

- Réélu en mai 1925.

- Élu pour la troisième fois.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Commune 19748 », Géofla, version 2.2, base de données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la France métropolitaine, 2016 [lire en ligne].

- « Saint-Benoist-sur-Mer », Répertoire géographique des communes, fichier de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la Métropole, 2015.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Dontenville, La France mythologique : Bibliothèque du merveilleux, vol. 2, H. Veyrier, , 393 p. (lire en ligne), p. 104-105.

- Robert Colle, Légendes et contes d'Aunis et Saintonge, Éditions Rupella, , 254 p. (lire en ligne), p. 41.

- Marceau Mathé, Les Sentiers d'eau : souvenirs du Marais poitevin : Mémoire vive, Seghers, , 300 p. (lire en ligne), p. 83.

- Henri Dontenville, La France mythologique : Bibliothèque du merveilleux, vol. 2, H. Veyrier, , 393 p. (lire en ligne), p. 105.

- « Elle est restée 35 ans au service des Bénédictins », Ouest-France, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Benoist-sur-Mer (85201) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Vendée (85) », (consulté le ).

- Notice no PA00110227, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loïc Le Quellec, Dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, La Crèche, Geste Éditions, coll. « Geste Poche » (no 14), , 3e éd. (1re éd. 1995), 443 p. (ISBN 2-84561-263-X), p. 7.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- Christiane Menanteau, Saint-Benoist-sur-Mer : Quinze siècles d’histoire, , 307 p.