SA-4 (Apollo)

SA-4, pour « Saturn Apollo-4 », fut le quatrième vol du lanceur américain Saturn I et le dernier vol de la phase de tests initiale du premier étage de la fusée. Ce vol faisait partie du programme Apollo. La fusée fut lancée le de Cap Canaveral, en Floride, pour une mission d'une durée de quinze minutes.

| SA-4 | ||

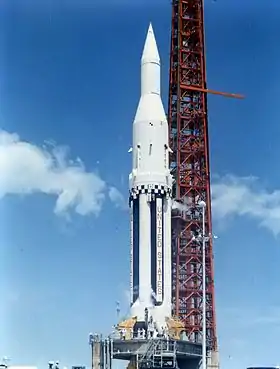

SA-4 sur le pas de tir LC-34, en . | ||

| Données de la mission | ||

|---|---|---|

| Organisation | ||

| Objectif | Vol d'essais | |

| Masse | 52 480 kg | |

| Lanceur | Saturn I | |

| Date de lancement | 20 h 11 min 55 s UTC | |

| Site de lancement | ||

| Durée | 15 min | |

| Fin de mission | 20 h 26 min 55 s UTC | |

| Distance parcourue | 352 km | |

| Paramètres orbitaux | ||

| Nombre d'orbites | Aucune (vol suborbital) | |

| Apogée | 129 km | |

| Navigation | ||

Objectifs

Le vol SA-4 fut le dernier vol d'essais à ne tester que le premier étage de la fusée Saturn I[1]. Comme lors des lancements précédents, la mission consistait en un vol suborbital et permit de tester l'intégrité structurelle de la fusée[2].

L'autre objectif crucial de ce vol était de tester la capacité de la fusée à gérer une panne de moteur pendant le vol (en anglais : "engine-out" capability)[3] - [4]. À ces fins, l'un des huit moteurs H-1 fut programmé pour se couper prématurément, à environ 100 secondes après le lancement, afin de simuler une défaillance[3] - [4] - [5] - [6]. Si tout se passait bien, la fusée devait rediriger le carburant restant vers les autres moteurs et augmenter leur temps de combustion afin de compenser la perte d'accélération. Cette solution technique fut utilisée avec succès lors des vols ultérieurs Apollo 6[Note 1] et Apollo 13[Note 2], tous deux réalisés avec des fusées Saturn V.

De plus, pour ce vol, la fusée reçut un second étage factice dont la forme aérodynamique était celle d'un véritable deuxième étage. Il comprenait également des répliques factices de tous les évents, carénages et des nacelles de caméras qui seraient utilisés sur les vols suivants[5]. Le vol fut également réalisé avec les antennes conçues pour la future version « Block II » de la fusée Saturn I[5]. Comme pour les vols précédents, le cône était celui d'une fusée Jupiter[3] - [6].

Vol

Les trois étages furent livrés à la base de lancement de Cap Canaveral le [3].

Involontairement, le vol SA-4 établit deux records. Le premier concerne les vérifications pré-vol, qui ne durèrent que 54 jours, soit les plus courtes de tous les lancements de la fusée Saturn I « Block I » (désignation de la première version du lanceur). Le deuxième record a trait aux arrêts de compte-à-rebours (« countdown holds »), qui furent les plus longs, avec une durée cumulée de 120 minutes[5] - [6].

À T-100 minutes, le jour du lancement, le chef des essais Robert Moser demanda un arrêt de décompte de vingt minutes, pendant que l'équipe de lancement ajustait l'alignement en lacet de la plateforme de guidage gyroscopique ST-90. Des relevés provenant d'un appareil de mesure au sol indiquaient en effet que la plateforme n'était pas correctement alignée sur l'azimut de lancement. Après vérification, il se trouva que le problème venait en fait du théodolite Watts utilisé au sol, et non de la plateforme installée dans la fusée[5]. Le dernier arrêt du décompte intervint à 19 minutes du lancement, à la suite d'un test d'ébullition de l'oxygène liquide contenu dans la fusée[5]. L'équipe d'Andrew Pickett, affectée à la propulsion du lanceur, effectua un test vers la fin du compte-à-rebours afin de vérifier le débit d'hélium vers les collecteurs d'aspiration d'oxygène liquide des huit moteurs. La température décroissante de l'oxygène liquide indiqua un flux d'hélium correct, mais le panneau de contrôle des opérations n'enregistra pas de signal informant que la soupape d'ébullition de l'oxygène liquide était ouverte[5]. Sans ce signal, le séquenceur responsable du décompte avant le lancement allait s'éteindre. l'équipe de Pickett, ainsi que les ingénieurs électriciens d'Isom Rigell, improvisèrent une dérivation du signal de la soupape pour le séquenceur. L'équipe de la propulsion maintint une température correcte pour l'oxygène liquide de la fusée, puis activa la dérivation manuellement au moment où le séquenceur amena la fusée à décoller[5]

SA-4 décolla le 20 h 11 min 55 s UTC, depuis le Complexe de lancement 34 (LC-34), sur la base de lancement de Cap Canaveral[3] - [6]. La fusée se comporta à merveille pendant les 100 premières secondes du vol, moment auquel fut volontairement arrêté le moteur no 5[1] - [3] - [4]. La fusée continua ensuite à fonctionner parfaitement, le système d'alimentation en ergols redirigeant les ergols non consommés par ce moteur vers les sept autres encore en état de fonctionnement[5]. Contrairement à certaines prédictions, le moteur no 5 ne se désintégra pas après son arrêt programmé à cause d'un réchauffement rapide causé par le manque d'ergols cryogénisés circulant dans ses parois[5]. De même, un déséquilibre dynamique et la présence de gaz chauds sur le bouclier thermique du compartiment des moteurs n'eurent aucun effet négatif sur le vol[5]. Ce test fut une étape majeure dans le processus de tests de l'architecture « en grappe » des moteurs équipant la fusée (« clustered engine design »)[2], complétant la phase de tests de la version no 1 (« Block I ») de la fusée Saturn I[1] - [4]. Le vol SA-4 employait également un nouveau radar altimétrique et deux accéléromètres expérimentaux pour des mesures de tangage et lacet[5]. Après ce vol réussi, l'équipe de Wernher von Braun, à Huntsville, en Alabama s'orienta avec assurance vers la mise en place de missions utilisant deux étages de fusée[5].

La fusée atteignit une altitude maximale de 129 km et une vitesse maximale de 5 906 km/h[1]. À ce moment, elle mit également à feu une série de rétrofusées qui seraient utilisées lors des missions suivantes pour séparer les différents étages. Sur SA-4, les étages n’avaient pas été conçus pour se séparer, mais les rétrofusées furent tout-de-même testées pour s'assurer de leur bon fonctionnement dans l'avenir. Après avoir parcouru une distance de 352 km en vol, la fusée retomba dans l'Océan Atlantique[3]. Les pressions et contraintes aérodynamiques appliquées au second étage factice et à son anneau inter-étages, moins « lisses » que sur les vols précédents en raison de la présence des accessoires factices (protubérances, nacelles de caméras, etc.) avaient été globalement plus importantes que celles enregistrées lors des simulations effectuées en tunnel aérodynamique sur les versions « lisses » de cet étage (sans les protubérances)[7]

Les dégâts infligés au pas de tir lors de ce lancement et des trois précédents n'avaient pas excédé les attentes. La remise en état des installations coûtait en moyenne 200 000 dollars et prenait un mois[5]. Les officiels des équipes de lancement avaient été particulièrement attentifs à ces résultats lors du lancement de SA-3 : la fusée étant plus lourde et son accélération plus lente, les moteurs risquaient d'infliger plus de dégâts au pas de tir, ce dernier étant exposé plus longtemps aux gaz brûlants expulsés par les tuyères[5]. En fait, les seuls dégâts vraiment imputables à l'accélération plus lente furent une dégradation plus prononcée du système d'inondation du pas de tir, de forme circulaire, ainsi qu'une déformation d'un des déflecteurs de flammes[5].

Notes et références

Notes

- Deux moteurs du deuxième étage du lanceur se sont arrêtés prématurément.

- Le moteur central du deuxième étage du lanceur s'est éteint deux minutes trop tôt.

Références

- (en) « Saturn SA-4 » [archive du ], NASA (consulté le ).

- (en) Bilstein 2015, p. 324–325.

- (en) « Saturn Test Flights », sur www.nasa.gov, NASA, (consulté le ).

- (en) Jennifer Harbaugh, « This Week in NASA History: Saturn I SA-4 Launches – March 28, 1963 », NASA, (consulté le ).

- (en) Benson et Faherty 1978, p. 194–196. (lire en ligne)

- (en) Brooks et al. 2009, p. 382.

- (en) Garcia 1964, p. 14. (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Roger E. Bilstein, Stages to Saturn : A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles, Andesite Press, coll. « The NASA History Series », (1re éd. 1996), 538 p. (ISBN 978-1-297-49441-3 et 1-297-49441-5, lire en ligne [PDF]).

- (en) Charles D. Benson et William Barnaby Faherty, Moonport : A History of Apollo Launch Facilities and Operations, CreateSpace Independent Publishing Platform, coll. « The NASA History Series », , 1re éd., 656 p. (ISBN 1-4700-5267-9 et 978-1-47005-267-6, lire en ligne [PDF]).

- (en) Courtney G. Brooks, James M. Grimwood, Loyd S. Swenson, Jr. et Paul Dickson, Chariots for Apollo : The NASA History of Manned Lunar Spacecraft to 1969, Dover Publications Inc., coll. « Dover Books on Astronomy », (1re éd. 1979), 576 p. (ISBN 978-0-486-46756-6 et 0-486-46756-2, lire en ligne).

- (en) Fernando S. Garcia, NASA-TN-D-2002 – An Aerodynamic Analysis of Saturn I Block I Flight Test Vehicles, Huntsville, Alabama, États-Unis, NASA/Marshall Space Flight Center, , 57 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- (en) Ivan D. Ertel et Mary Louise Morse, The Apollo Spacecraft : A Chronology, vol. 1 : Through November 7, 1962, CreateSpace Independent Publishing Platform, coll. « The NASA Historical Series », (1re éd. 1969), 284 p. (ISBN 978-1-4954-1397-1 et 1-4954-1397-7, lire en ligne [PDF]).