Rue du DĂ´me (Strasbourg)

La rue du Dôme (en alsacien : Müenstergass ou Müenschtergässel) est une voie de Strasbourg rattachée administrativement au quartier Centre.

| Rue du DĂ´me | |

.jpg.webp) Perspective depuis la place Broglie vers la cathédrale. | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 48° 35�nbsp;01�nbsp;nord, 7° 45�nbsp;00�nbsp;est |

| Pays | France |

| Ville | Strasbourg |

| DĂ©but | place Broglie |

| Fin | rue des Frères |

Situation et accès

Elle va du no 21 de la place Broglie au no 1 de la rue des Frères, à l'arrière de la cathédrale, d'où son nom[1]. « Rue principale » orientée nord-sud (ou cardo) à l'époque romaine, au cœur du quartier canonial au Moyen Âge, bordée d'hôtels particuliers au XVIIIe siècle, elle est devenue une artère commerçante.

Origine du nom

.jpg.webp)

En allemand, Dom est synonyme de Münster, tous deux signifiant « cathédrale », mais Münsterplatz est traduit par « place de la Cathédrale », alors que Münstergasse est devenue la « rue du Dôme ».

Historique

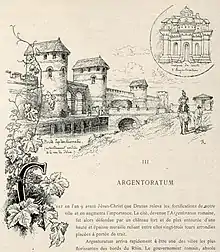

L'actuelle rue du Dôme coïncide avec l'axe nord-sud (cardo) du camp romain d'Argentoratum[2]. C'est la via principalis sur laquelle empiétera la construction de la cathédrale et du collège des Jésuites. Comme en témoignent les fouilles, la porte Nord (porta principalis dextra) se dresse au carrefour de la rue du Dôme et de la place Broglie. Sous le nom de Porta Lapidea (« porte de pierre »), elle reste en service pendant tout le Haut Moyen Âge, jusqu'en 1250 environ, lorsqu'une autre porte est construite face au Faubourg-de-Pierre[3].

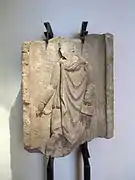

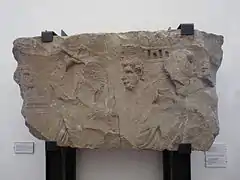

Le musée archéologique de Strasbourg conserve une série d'artéfacts romains en provenance de la rue du Dôme. C'est le cas d'une stèle de la fin du Ier siècle, Chariot à quatre roues ou Stèle du train des équipages, trouvée en réemploi dans le mur d'enceinte du camp, en 1899, lors de travaux au no 2. Figurant un soldat conduisant un lourd chariot à quatre roues chargé de ballots et attelé de deux mules placées de front, elle est surmontée d'une inscription, partiellement brisée : AN(NORUM) XL STIP(ENDIO-RUM) XVI H(IC) S(ITUS) E(ST) H(ERES) F(ACIENDUM) C(URAVIT), ce qui signifie en substance que ce légionnaire est mort à quarante ans après 16 années de service dans l'armée et que le monument a été érigé par l'un de ses héritiers[4]. Le second exemple est celui d'une stèle funéraire d'un personnage portant des tablettes, du IIIe siècle. Le troisième est une frise à deux personnages, avec une ville à l'arrière-plan, du début du IIIe siècle.

- Artéfacts romains au Musée archéologique de Strasbourg.

Stèle du train des équipages.

Stèle du train des équipages. Personnage portant des tablettes.

Personnage portant des tablettes. Frise Ă deux personnages.

Frise Ă deux personnages.

Au Moyen Âge la rue est bordée par les résidences de chanoines du Grand Chapitre et de divers desservants de la cathédrale[3].

Depuis le Moyen Âge, la voie porte successivement différentes dénominations, en allemand ou en français : Münstergasse (1237), rue du Monstier (1636), rue de la Grande Église (1701), rue de la Cathédrale (1765), rue des Prêtres (1766, 1817), rue du Dôme (1792, 1795, 1817, 1918), rue de la Philosophie (1793), Münster-Gasse (1817), Münstergasse (1872, 1940), et, à nouveau, rue du Dôme en 1945[5].

Des plaques de rues bilingues, à la fois en français et en alsacien, sont mises en place par la municipalité à partir de 1995[6]. C'est le cas du Müenschtergässel.

Le quartier subit de lourds dommages lors de la guerre de 1870. Gustave Fischbach, décrit ainsi les destructions occasionnées dans la rue par le bombardement survenu pendant la nuit du 24 août :

« Dans la rue du Dôme, la maison Sütterlin, la maison Laroche, la maison Flach, belles propriétés privées ; [...] sur la place du Broglie, la maison Scheidecker, splendide édifice particulier, le plus beau de la ville, contenant le Cercle du Broglie et de magnifiques magasins, construit tout en pierre de taille, ayant une façade artistement sculptée et d'élégants balcons, ruines tout cela, décombres méconnaissables [...][7]. »

.jpg.webp) Auguste Munch : La Maison Scheidecker (1870).

Auguste Munch : La Maison Scheidecker (1870)..jpg.webp) Joseph Wencker : Maison Scheidecker (Broglie) (1872).

Joseph Wencker : Maison Scheidecker (Broglie) (1872)..jpg.webp) Joseph Wencker : Maison Gast (Broglie) (1872).

Joseph Wencker : Maison Gast (Broglie) (1872).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- no 1

- À l'angle avec le no 22 de la place Broglie d'une part et le no 2 de la rue Brûlée d'autre part, ce grand immeuble éclectique destiné au Crédit foncier d'Alsace et de Lorraine est construit par Édouard Roederer à partir de 1873[5]. Sur cet emplacement, à l'origine, on trouve d'abord le Poêle (siège de la corporation) des Maçons, auquel succède au début du XVIe siècle celui des Tailleurs. En 1853 ces maisons sont remplacées à leur tour par un immeuble construit par un certain Scheidecker, ce qui lui vaut quelquefois le nom de « maison Scheidecker. »

Wissant : Restaurant à l'angle de la rue du Dôme (à droite) et de la rue Brûlée.

Wissant : Restaurant à l'angle de la rue du Dôme (à droite) et de la rue Brûlée. Julius Naeher : Vue sur le no 1 depuis la rue Brûlée (1905).

Julius Naeher : Vue sur le no 1 depuis la rue Brûlée (1905).

- Très endommagé lors des bombardements de 1870, comme la « maison Gast » voisine et bien d'autres, il doit être démoli. Le nouvel immeuble se caractérise notamment par une large porte d’entrée composée d'une frise et de deux allégories (l'Agriculture et le Commerce) et par deux tours circulaires avec un toit en bulbe, un ensemble inspiré par le néo-classicisme de l’architecture parisienne[8]. Depuis la fin du XXe siècle, cet immeuble est occupé par un café, ouvert dans les années 1980, que le nouveau propriétaire a fait transformer[9] - [10], comme on peut le constater sur les photos, notamment en ce qui concerne le portail d'entrée, bleu avant la rénovation.

.jpg.webp) 2011.

2011. 2014.

2014. 2014.

2014. 2014.

2014..jpg.webp) 2018.

2018.

- no 2

- Formant l'angle avec le no 10 de la rue des Étudiants, cet immeuble néo-rococo, reconnaissable à son immense rotonde d'angle, couronnée d'un dôme[11], est construit en 1899 par Émile Salomon pour la Banque du commerce et de l'industrie[5]. C'est au cours de ces travaux que le monument funéraire dit Stèle du train des équipages est découvert[4]. Le rez-de-chaussée, complètement transformé par un revêtement moderne dans les années 1960-1970, abrite une agence de la BNP Paribas[12].

1900 (FĂ©lix Luib).

1900 (FĂ©lix Luib)..jpg.webp) 2016.

2016.

- no 3

- Sur cet emplacement se trouvait la maison Sütterlin, du nom de l'associé du propriétaire Jacques Coulaux. Elle fait partie des « belles propriétés privées[7]» entièrement détruites lors du bombardement d'août 1870[13].

- no 4

- À l'angle de la rue du Dôme et de la rue du Temple-Neuf, l'immeuble moderne accueille une agence de la Société générale. Auparavant plusieurs édifices se sont succédé sur cet emplacement. En 1870, Auguste Munch le met en scène sur une lithographie, avec le sous-titre : « commerce de diamants, horlogerie, joaillerie, bijouterie, orfèvrerie : Holl, succursale de Siegel et Wagner ». Georges Daubner lui consacre une aquarelle. Dans les deux cas il s'agit de l'immeuble construit vers 1800, remplacé vers 1900 par un autre, surmonté d'un bulbe, et qui sera démoli vers 1970 pour céder la place à la banque[14].

- no 7

- Connu sous le nom d'« hôtel Gallay », l'immeuble est acquis par le maître-maçon Jacques Gallay, ancien appareilleur du Palais Rohan et auteur de nombreux édifices à Strasbourg, qui entreprend sa reconstruction en décembre 1744. Il remplace notamment l'ancien oriel par un balcon au-dessus de la porte cochère centrale. La façade, qui compte cinq travées et quatre niveaux, est scandée par quatre pilastres corinthiens d'ordre colossal et ornée de cinq mascarons au premier étage. Celui du centre figure une allégorie de l'Architecture, encadrée par les Parties du Monde, l'Europe et l'Asie à gauche, l'Afrique et l'Amérique à droite[15] - [16].

En 1898.

En 1898..jpg.webp) Façade.

Façade..jpg.webp) Balcon.

Balcon.

- no 8

- « Hôtel Hohenlohe » du nom de son commanditaire, ou « hôtel Livio », en référence à son propriétaire le plus connu, c'est le dernier hôtel strasbourgeois de l'Ancien Régime[17]. Sur le site d'anciens bâtiments ayant appartenu au Grand Chapitre[18], François Pinot, architecte de la cathédrale, construit une demeure pour le chanoine de Strasbourg, de Cologne et d'Ellwangen, le prince François-Charles-Joseph de Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein[17]. Les travaux sont achevés en 1791, peu de temps avant la confiscation de l'édifice par les autorités révolutionnaires qui le transforment en poste. L'hôtel est racheté en 1815 par Ignace Étienne de Livio, un homme d'affaires prospère, brièvement maire de Strasbourg en 1797 et 1800[19], qui y résidera effectivement. Le bâtiment abrite ensuite une brasserie, avant d’être acquis par un groupe de banquiers qui y fonde la Sogenal en 1881. La banque y conserve son siège jusqu'en 2001. Deux établissements d'enseignement supérieur privés, l'Iseg et l'Epitech, s'y installent[20]. Caractéristique du style Louis XVI, le bâtiment compte deux étages d'inégale hauteur qui se superposent sur l'appareil à refends du rez-de-chaussée. La travée centrale est rehaussée par deux balcons reposant sur des consoles aplaties et cannelées. La grille qui sépare le jardin de la rue est en fer de lance. Le portail est encadré de deux piles carrées surmontées de pots à feu à guirlandes végétales[17].

HĂ´tel Hohenlohe, puis Livio (no 8).

HĂ´tel Hohenlohe, puis Livio (no 8). - no 11

- À l'angle de la rue des Échasses, cette maison du XVIe siècle, à encorbellement et colombages, se trouve sur l'emplacement de l'ancien siège de la tribu (corporation) des Tailleurs, Zu dem roten Huse (« À la maison rouge »), citée dès 1331, selon Adolphe Seyboth, et visible sur un dessin de Hans Baldung Grien[21].

- no 12

- À l'origine l'édifice appartenait au Grand-Chœur de la cathédrale. Au début du XVIe siècle il est habité par un certain Hans Baldung �/span> peut-être le père de Hans Baldung Grien �/span>, puis par plusieurs stettmestres et ammestres, dont Jean Georges Langhans, avocat, qui acquiert cette maison en 1747, la fait reconstruire en 1751 et en reste propriétaire jusqu'en 1775. Il y reçoit Voltaire en 1758[3]. La façade en grès, à quatre travées et deux étages, est ornée de six mascarons, représentant Latone et Diane au rez-de-chaussée, Neptune, Amphitrite, Jupiter et Junon au premier étage. Un quatrième niveau a été ajouté à l'immeuble ultérieurement[22].

- no 14

- En 1739, le marchand Jean Christophe Schrader fait reconstruire une demeure bourgeoise sur l'emplacement d'une ancienne maison à deux encorbellements. En 1808, l'immeuble est acquis par Frédéric Sigismond Simon, graveur et imprimeur, père de Frédéric-Émile Simon (1805-1886[23]), formé par lui. Ils ouvriront ensemble un atelier de lithographie, puis de chromolithographie très réputé[3].

La façade, à trois niveaux et quatre travées de fenêtres, comporte un rez-de-chaussée en pierre de taille à refends, percé de trois arcades en plein cintre. Les étages sont séparés par un bandeau. Les fenêtres sont précédées de petits balcons, dont la ferronnerie en lignes courbes est rehaussée de motifs en métal repoussé. Quatre mascarons, directement sculptés sur les linteaux, représentent un faune rieur à grandes oreilles et trois personnages barbus, aux expressions différentes[3] - [24]. - no 16

- Formant l'angle nord avec le no 2 de l'impasse du Tiroir, cet édifice du XVIIe siècle fait l'objet de plusieurs reconstructions entre 1812 et 1840. L'encorbellement d'origine est alors supprimé[25].

- no 17

- La « maison Saré » (parfois Sarré, Sarrez), du nom du négociant Claude Joseph Saré qui l'acquiert en 1752 et entreprend sa reconstruction, présente des points communs avec l'immeuble voisin au no 18, en particulier l'architecture de la façade, caractéristique du rococo strasbourgeois qui a, au XVIIIe siècle, les faveurs d'une bourgeoisie nantie[26]. Avec quatre niveaux et quatre travées, elle est entièrement parementée de grès. Le rez-de-chaussée comporte trois arcades. Le balcon du premier étage, de plan curviligne, repose sur des consoles sculptées. Comme les appuis de fenêtre, il est doté d'une grille en fer forgé. Onze mascarons sur cartouches sont répartis sur les trois niveaux. Sur l'arcade centrale se reconnaît Hercule, et à sa gauche une jeune femme qui pourrait être Vénus. Au premier étage se trouvent les Quatre Éléments symbolisés par des dieux : Neptune pour l'eau, Cérès pour la terre, Vulcain pour le feu, Junon pour l'air. Au deuxième étage sont figurées les Quatre Saisons[27].

- no 18

- Maison Spach. Une ancienne maison d'artisan est reconstruite en 1751 pour l'orfèvre Balthasar Frédéric Spach. Très proche de celle du no 17, quoique un peu plus jeune et d'un décor sculpté plus élaboré, la façade en grès, elle-aussi caractéristique du rococo strasbourgeois, possède quatre travées de fenêtres et trois arcades au rez-de-chaussée. Elle est ornée d'un balcon central sur consoles sculptées, avec une grille que Roland Recht considère comme un « véritable morceau de bravoure », la décrivant « faite de courbes et de contre-courbes rehaussées d'ornements en tôle repoussée où se retrouvent des “semis�de fleurs stylisées, des “fèves�en relief[3]». Sept mascarons sur cartouches représentent : au rez-de-chaussée des allégories (l'Espérance, le Temps, la Prudence) ; au premier étage les Quatre Saisons ; au deuxième étage, les Quatre Éléments (eau, terre, feu, terre[28]. La façade fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1927[29].

.jpg.webp) Façade à quatre travées.

Façade à quatre travées..jpg.webp) Balcon sur consoles sculptées.

Balcon sur consoles sculptées. Tracé en anse de panier aplati.

Tracé en anse de panier aplati..jpg.webp) Mascaron L'Été.

Mascaron L'Été.

- nos 21-23

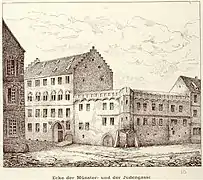

- L'immeuble néo-classique abritant une pharmacie, qui forme l'angle avec le no 1 de la rue des Juifs[30], se trouve sur l'emplacement de deux maisons à caractère médiéval qui, jusqu'à la Révolution, ne formaient une seule propriété, le no 21 avec des fenêtres en ogive et à meneaux, le no 23 doté d'une tourelle d’angle avec créneaux et mâchicoulis. Elles sont reconnaissables sur un dessin de Silbermann, repris et enrichi de détails et de texte par Alfred Touchemolin pour l'ouvrage de Frédéric Piton, publié en 1855.

Ecke der Muenster-und der Judengasse (Silbermann).

Ecke der Muenster-und der Judengasse (Silbermann). Maison rue du DĂ´me oĂą logea Charles Quint en 1552 (Touchemolin).

Maison rue du DĂ´me oĂą logea Charles Quint en 1552 (Touchemolin).

- Des personnalités de haut rang �/span> notamment cinq souverains du Saint-Empire romain germanique �/span> y sont quelquefois hébergées comme en témoigne la plaque en grès sur la façade du no 21.

« En ces lieux furent accueillis cinq empereurs :

Rodolphe Ier de Habsbourg �1274

Robert le Palatin (Wittelsbach) �1400

Frédéric III �1485

Maximilien Ier �1485

Charles Quint �1552 »

- En 1855, Frédéric Piton fait un récit détaillé de la venue, le 19 septembre 1552, en grande pompe, de Charles Quint à Strasbourg, où il est hébergé par Conrad Meyer, qui possède cette maison depuis 1538[31] : « Un Te Deum solennel fut chanté en l'honneur de l'illustre visiteur, puis l'empereur et sa suite vinrent dîner dans notre hôtel de la rue du Dôme, où la duchesse de Lorraine s'était rendue, pour implorer son secours contre Henri II ».

- Pour perpétuer la mémoire de l'hospitalité que sa maison avait donnée à ses illustres hôtes, son propriétaire fait peindre, en 1539, à côté de la porte, les armoiries impériales et une inscription[32].

- no 31

- Formant un angle arrondi, sur lequel est gravé le nom de la rue, avec le no 1 de la rue des Frères, cet immeuble a été entièrement reconstruit en 1771. Un balcon a été ajouté ultérieurement[33].

Notes et références

- « Dôme (rue du) : Münstergass », Maisons de Strasbourg. Étude historique sur les maisons de Strasbourg entre le XVIe et le XXe siècle

- Jean-Jacques Hatt, Argentorate, Strasbourg, Presses universitaires de Lyon, 1993, p. 40

- Roland Recht, Jean-Pierre Klein et Georges Foessel (dir.), « Rue du Dôme », in Connaître Strasbourg : cathédrales, musées, églises, monuments, palais et maisons, places et rues, Alsatia, 1998 (nouvelle édition remaniée), p. 112-114 (ISBN 2-7032-0207-5)

- « Monument funéraire dite stèle du train des équipages », Plateforme ouverte du patrimoine

- Maurice Moszberger (dir.), « Dôme (rue du) », in Dictionnaire historique des rues de Strasbourg, Le Verger, Barr, 2012 (nouvelle éd. révisée), p. 53-54 (ISBN 9782845741393)

- « L'alsacien a droit de rue à Strasbourg », Libération, 31 mars 1995, [lire en ligne]

- Gustave Fischbach, Guerre de 1870. le siège et le bombardement de Strasbourg, Les principaux libraires, 1870, p. 59

- Strasbourg impérial

- « 1, rue du Dôme (Strasbourg) », ArchiWiki

- Dernières Nouvelles d'Alsace, 14 novembre 2013

- Véronique Umbrecht, « Salomon, une famille d’architectes alsaciens aux XIXe et XXe siècles », Cahiers Métacult, no 3, 2015, p. 53

- « 10, rue des Étudiants (Strasbourg) », ArchiWiki

- « 3, rue du Dôme (Strasbourg) », ArchiWiki

- « 4, rue du Dôme (Strasbourg) », ArchiWiki

- Brigitte Parent, « Dôme (rue du), no 7 » , Les Mascarons de Strasbourg,

- « 7, rue du Dôme » Maisons de Strasbourg. Étude historique sur les maisons de Strasbourg entre le XVIe et le XXe siècle

- Élisabeth Loeb-Darcagne, Sept siècles de façades à Strasbourg, I.D. L'Édition, Bernardswiller, 2012, p. 80 (ISBN 9782915626940)

- « Rue du Dôme, no 8 », Maisons de Strasbourg. Étude historique

- « Les grands noms de l'histoire de Strasbourg » (Archives de Strasbourg et de l'Eurométropole)

- Strasbourg au XVIIIe siècle

- « 11, rue du Dôme (Strasbourg) », ArchiWiki

- Brigitte Parent, « Dôme (rue du), no 12 », Les Mascarons de Strasbourg,

- Théodore Rieger, « Simon, Frédéric Émile » Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 35, p. 3649

- Brigitte Parent, « Dôme (rue du), no 14 », Les Mascarons de Strasbourg,

- « 16, rue du Dôme », Maisons de Strasbourg. Étude historique

- Élisabeth Loeb-Darcagne, Sept siècles de façades à Strasbourg, op. cit., p. 56

- Brigitte Parent, « Dôme (rue du), no 17 », Les Mascarons de Strasbourg,

- Brigitte Parent, « Dôme (rue du), no 18 », Les Mascarons de Strasbourg,

- « Maison Spach », notice no PA00085103, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « 23, rue du Dôme (Strasbourg) », ArchiWiki

- Adolphe Seyboth, Strasbourg historique et pittoresque depuis son origine jusqu'en 1870, L'Imprimerie alsacienne, 1894, p. 258

- Frédéric Piton, Strasbourg illustré ou Panorama pittoresque, historique et statistique de Strasbourg et de ses environs. Promenades dans la ville, vol. 1, chez l'auteur,1855, p. 57-58

- « 31, rue du Dôme (Strasbourg), » ArchiWiki

Voir aussi

Bibliographie

- Maurice Moszberger (dir.), « Dôme (rue des) », in Dictionnaire historique des rues de Strasbourg, Le Verger, Barr, 2012 (nouvelle éd. révisée), p. 53-54 (ISBN 9782845741393)

- Jean-Marie Pérouse de Montclos et Brigitte Parent, Alsace : Le Dictionnaire du patrimoine, Éditions Place des Victoires, Paris, 2011, p. 254-255 (ISBN 978-2809901870)

- Roland Recht, Jean-Pierre Klein et Georges Foessel (dir.), « Rue du Dôme », in Connaître Strasbourg : cathédrales, musées, églises, monuments, palais et maisons, places et rues, Alsatia, 1998 (nouvelle édition remaniée), p. 112-114 (ISBN 2-7032-0207-5)

- (de) Adolphe Seyboth, « Münstergasse. Rue du Dôme », in Das alte Strassburg, vom 13. Jahrhundert bis zum Jahre 1870 ; geschichtliche Topographie nach den Urkunden und Chroniken, Strasbourg, 1890, p. 31-33, [[ lire en ligne]]

Articles connexes

Liens externes

- « Rue du Dôme (Strasbourg) » (ArchiWiki)

- « Dôme (rue du) : Münstergass » (Maisons de Strasbourg. Étude historique sur les maisons de Strasbourg entre le XVIe et le XXe siècle)