Rue d'Auteuil

La rue d’Auteuil est une voie du 16e arrondissement de Paris.

16e arrt Rue d’Auteuil

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 16e | ||

| Quartier | Auteuil | ||

| Début | Rue Verderet | ||

| Fin | Boulevard Murat Place de la Porte-d'Auteuil |

||

| Morphologie | |||

| Longueur | 732 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 0567 | ||

| DGI | 0594 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 16e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue d'Auteuil est une voie publique située dans le 16e arrondissement de Paris. Elle commence au 2, rue Verderet, au niveau du 68 de l’avenue Théophile-Gautier, et termine au 1, boulevard Murat. Elle aboutit alors à l'église Notre-Dame-d'Auteuil, qui surplombe le quartier.

La voie est à sens unique sans contresens cyclable de l'ouest vers l'est.

La rue d’Auteuil est desservie par trois stations de métro de la ligne 10 (dont une en correspondance avec la ligne 9) :

- Église d'Auteuil ;

- Michel-Ange - Auteuil (correspondance ligne 9) ;

- Porte d'Auteuil (ancien terminus de la ligne 10).

Ces trois stations ne sont desservies que dans la direction de Boulogne-Billancourt (d’est en ouest).

La rue est aussi desservie par les bus 52, 62 et 22 (au niveau de l'église Notre-Dame d'Auteuil).

Trois stations Vélib' sont présentes aux deux extrémités de la rue d'Auteuil et au début de la rue Jean-de-La-Fontaine.

Origine du nom

L’origine de son nom renvoie à l’ancien village d’Auteuil, dont elle fut la principale rue.

Historique

La rue d’Auteuil était la rue principale du village d’Auteuil. Fondé autour de l’an 600, le hameau du même nom se situait près de la vaste forêt de Rouvray (dont le bois de Boulogne est un vestige).

De nombreux personnages célèbres ont fréquenté ce hameau, parmi lesquels les écrivains Boileau, Molière (qui acheta une maison au 2, rue d’Auteuil[1]), Jean Racine et, plus tard, Turgot, Chateaubriand, Victor Hugo, les frères Goncourt, qui ont donné leur nom à de nombreuses rues mitoyennes[2].

En 1860, le village est rattaché à Paris et l’on donne son nom à une rue.

Elle a été créée par décret du (comme route départementale no 30) à l'époque en tant que rue du village d’Auteuil. La partie comprise entre la rue Jean-de-La-Fontaine et les boulevards Murat et Suchet a été incorporée à la route départementale no 29 par une ordonnance royale du [3].

Aujourd'hui, la rue est composée d'un grand nombre de petits commerces et représente toujours le cœur du quartier d'Auteuil. Rappelant son passé champêtre où plusieurs personnalités du XVIIe siècle vinrent s'y reposer à l'écart de la bruyante capitale, la journaliste Andrée Jacob compare la voie à « une longue rue de province bordée de boutiques »[4].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 2, au croisement avec l'avenue Théophile-Gautier : une plaque commémorative apposée sur l’immeuble indique : « Ici s’élevait une maison de campagne habitée par Molière vers 1677 »[4].

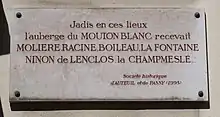

Plaque au no 2.

Plaque au no 2. Chapelle Sainte-Bernadette.

Chapelle Sainte-Bernadette.

- No 4 : chapelle Sainte-Bernadette, construite entre 1936 et 1937 par l’architecte Paul Hulot (1876-1959), comportant une façade en brique, des vitraux de Mauméjean et une façade-clocher réalisée en 1953 par Raymond Busse afin d'annoncer l'édifice religieux, situé en retrait de la rue d’Auteuil[5] - [6].

- No 11 bis : entrée du lycée Jean-Baptiste-Say. C’est en 1872 que la ville de Paris se porte acquéreur de l'ancien château Ternaux pour y installer un établissement scolaire public. Une partie du bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, par arrêté du . La protection concerne l'une des façades du bâtiment ainsi que l'aménagement intérieur de deux pièces[7] - [8].

- No 12 : derrière la façade se trouve un grand pavillon au fond de la cour[8].

Une plaque rappelle qu'ici vécut le sculpteur breton Pierre Lenoir (1879-1953), de 1914 à sa mort en 1953.

- No 16 : hôtel Véron, hôtel particulier construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La façade arrière visible en partie depuis la rue des Perchamps est aussi remarquable[8]. Ce bâtiment abrite l'école Saint-Jean-de-Passy (petites sections) et le centre paroissial Notre-Dame-d'Auteuil.

- Nos 19-29 : vieilles maisons de l'ancien village d'Auteuil. Au no 19, présence d'une mansarde à poulie ; au no 29, ancienne cour de ferme[8].

- No 40 : Auberge du Mouton Blanc, qui accueillit Molière, Racine, Nicolas Boileau, Jean de La Fontaine, Ninon de Lenclos et mademoiselle de Champmeslé[8] - [4]. Une plaque apposée sur la façade le précise.

- No 42 : à ce niveau se trouvait une pharmacie, où expira le journaliste Victor Noir, qui venait de se faire tirer dessus par Pierre-Napoléon Bonaparte au no 59[8]

- Nos 43-47 : vestiges de l'hôtel de Verrières, hôtel particulier construit en 1715 pour la cantatrice d’opéra Marie Antier. Il passe ensuite à Marie Rainteau, maîtresse du maréchal de Saxe. Au milieu des années 1780, John Adams et son fils John Quincy Adams, tous deux futurs présidents des États-Unis, y résidèrent. L'hôtel particulier, racheté par la Compagnie française des pétroles (CFP) en 1954, a été enclavé dans des immeubles de bureaux et le parc amputé. Il ne reste d'authentique que la façade donnant sur le parc (accessible depuis le 3 rue Michel-Ange). Depuis 1993, il s'agit du siège du CNRS[8] - [9].

- Nos 45 : l'écrivain Jean Lorrain y a vécu[8].

- Nos 48-48 bis : à ce niveau, entre la rue Girodet et la rue Isabey, est installé entre 1867 et 1899 le marché couvert d'Auteuil[8].

- Nos 49-51 : le cinéma Mozart-Palace y ouvre le 19 décembre 1913. La Société des Cinémas Modernes en est propriétaire, ce que rappellent les lettres « C M » figurant sur la rosace centrale de la façade d'origine. La salle (avec balcon) compte 1300 places. Le cinéma est plus tard renommé « Mozart-Pathé », puis « Mozart ». Il ferme le 6 janvier 1954, remplacé par un magasin Prisunic et, de nos jours, Monoprix[10].

- No 57 : siège de la rédaction de l'hebdomadaire Jeune Afrique.

- No 59 : y ont habité ou y sont morts successivement :

- Maurice-Quentin de la Tour, peintre du roi Louis XV de 1770 à 1772 ;

- Hôtel de Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, qui avait ici son salon ;

- Benjamin Thompson, comte de Rumford, américain, lieutenant général des armées, puis chargé du département de la Guerre et de la direction de la police auprès de l’électeur de Bavière. Il supprima la mendicité, forma le premier établissement des soupes populaires qui portèrent son nom, fit des recherches sur les lois du refroidissement et mourut à Auteuil en ;

- un cousin de l'empereur Napoléon III, Pierre-Napoléon Bonaparte. Celui-ci y assassine par arme à feu Victor Noir, jeune journaliste venu organiser un duel entre son rédacteur en chef à La Marseillaise et Bonaparte. Victor Noir expire au 27, rue d'Auteuil à 14 heures[11] (actuel no 42).

- No 60 : à ce niveau se trouvait jusqu'au début des années 1850 le château de Boufflers, dont le domaine de 10 hectares occupait la partie occidentale du village d'Auteuil. Il est ensuite morcelé afin de permettre l'arrivée du chemin de fer, le percement de rues et la création de la villa Montmorency[8].

- No 63-73 : à ce niveau se trouvait le château du Coq. La tradition veut qu'un rendez-vous de chasse y ait été construit pour un neveu de Richelieu. Il est plus sûr qu'un avocat du nom de Léon de Richelieu meurt ici en 1619, dans ce qui est alors une petite villégiature. En 1757, elle passe à Hector de Jonquières puis en 1761 à Louis XV, qui en fait une annexe de sa garçonnière versaillaise — le Parc-aux-cerfs —, ou en use comme pavillon de chasse. Le domaine est agrandi et la bâtisse luxueusement aménagée. Le roi y passe l'été 1764. La salonnière Madame Helvétius possède une propriété contigüe et obtient de Louis XVI en 1774 d'agrandir son terrain. Madame Élisabeth s'installe au château du Coq durant deux étés, accompagnée de Chamfort, logé rue des Garennes.

En 1778, la résidence royale passe au neveu du joaillier Strass puis à l'homme politique Joly de Fleury, qui entreprend des travaux. Les propriétaires suivants sont Le Couteulx de Canteleu (1794), la vicomtesse de Julhiac (1818) puis le baron Erlanger (1861). Ce dernier procède au morcèlement du site dès l'année suivante, entraînant la disparition du château — qui accueillait jusque là un pensionnat tenu par l'abbé Vervorst — et du parc, afin de permettre l'ouverture de la rue Erlanger[8]. - No 77 : à ce niveau se trouvait le jardin botanique de la propriété du Coq, aménagé par Louis XV, du temps où il était propriétaire du château adjacent. Doté de serres, le jardin s'étendait jusqu'à une partie de l'actuel boulevard Murat, de la porte d'Auteuil et du site du jardin des serres d'Auteuil[8].

- No 73 : ambassade du Cameroun en France.

- No 75 : en 1869, Charles Tellier crée à Auteuil la première usine frigorifique dans le monde pour la conservation de la viande et des denrées alimentaires par le froid artificiel. Il meurt au no 75 en 1913. Une plaque lui rend hommage.

- No 78 : gare d'Auteuil-Boulogne, sur l'ancienne ligne de Petite Ceinture.

.jpg.webp) Plaque au no 75.

Plaque au no 75.

- Autres curiosités

- Les bouches de métro signées Hector Guimard des stations Porte d'Auteuil et Église d'Auteuil, chacune à un bout de la rue.

Notes et références

- Jean-Jacques Lévêque, Jean de La Fontaine. Le conteur fabuleux, 1621-1695, ACR Éditions, 1995, 192 p. (ISBN 978-2867700880), p. 136.

- Auguste Doniol, Histoire du XVIe arrondissement de Paris, 1902, p. 168.

- « Rue d'Auteuil », www.v2asp.paris.fr.

- Andrée Jacob, « Du côté d’Auteuil : les mésaventures de l’hôtel Puscher », Le Monde, 3 avril 1972.

- « Paris, chapelle Sainte-Bernadette (16e) », patrimoine-histoire.fr, consulté le 28 octobre 2021.

- « Chapelle Sainte-Bernadette », pss-archi.eu, consulté le 28 octobre 2021.

- « Notice n°PA00086669 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 1 (« A-K »), « Rue d'Auteuil », p. 123-127.

- « Hôtel de Verrières », sur structurae.net (consulté le ).

- « Mozart (Paris 16e) », sur sallesdecinemas.blogspot.com, (consulté le ).

- État civil de Paris, en ligne sur paris.fr, page 5 du lecteur, première page, dernier acte, portant le no 32.

_-_2021-08-17_-_1.jpg.webp)