Rue Jean-de-La-Fontaine (Paris)

La rue Jean-de-La-Fontaine est une voie du 16e arrondissement de Paris.

16e arrt Rue Jean-de-La-Fontaine

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 16e | ||

| Quartier | Auteuil | ||

| Début | Rue de l'Assomption | ||

| Fin | Rue d'Auteuil | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 962 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | 15 mars 2004 | ||

| Ancien nom | Rue de la Tuilerie Rue La Fontaine Rue de la Fontaine Rue des Deux-Fontaines Route départementale no 29 Rue La Fontaine |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 5168 | ||

| DGI | 5249 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 16e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue Jean-de-La-Fontaine est une voie publique située dans le 16e arrondissement de Paris. Elle débute au croisement des rues de Boulainvilliers et de l'Assomption, dans le prolongement de la rue Raynouard, et finit rue d'Auteuil.

Le quartier est desservi par la ligne ![]()

![]() aux stations Jasmin et Michel-Ange - Auteuil, par la ligne

aux stations Jasmin et Michel-Ange - Auteuil, par la ligne ![]()

![]() à la seule station Michel-Ange - Auteuil, ainsi que par les lignes de bus RATP 22 52 70.

à la seule station Michel-Ange - Auteuil, ainsi que par les lignes de bus RATP 22 52 70.

Origine du nom

La rue rend hommage à Jean de La Fontaine (1621-1695), poète français qui habita l'ancien village d'Auteuil traversé par cette voie. À l'origine, la rue était dénommée rue ou chemin de la Fontaine en raison d'une fontaine ou source (voir le paragraphe sur les Eaux d'Auteuil) qui s'y écoulait avant sa viabilisation[1].

Historique

Cette rue a été formée par un décret du par la réunion de deux rues qui sont indiquées sur le plan de Roussel de 1730 comme un seul chemin conduisant à Passy :

- la « rue de la Tuilerie », entre la place du Docteur-Hayem et la rue Gros, qui deviendra, par décret du , la « rue La Fontaine » ;

- la « rue de la Fontaine », en raison d'une source qui s'y répand en marécage, entre la rue Gros et la rue d'Auteuil. En 1766, par ordonnance du prévôt d'Auteuil, les riverains creusent à leurs frais un drainage. Napoléon Ier fait empierrer la rue vers 1809[1], afin de faciliter les déplacements entre Auteuil et Saint-Cloud. En 1825, cette voie qui est appelée « rue des Deux-Fontaines » constitue avec une partie de la rue d'Auteuil une section de la « route départementale no 29 ».

Ces deux voies sont classées dans la voirie parisienne en vertu d'un décret du avant d'être réunies par un décret du sous le nom de « rue La Fontaine » à la faveur d'un calembour[2], laquelle prendra sa dénomination actuelle par un arrêté municipal du .

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Monuments classés :

- aux nos 14-16 se trouve un immeuble Art nouveau dit « castel Béranger » ou « hameau Béranger », construit par l'architecte Hector Guimard[3] entre 1895 et 1899.

Autres immeubles et hôtels particuliers d'Hector Guimard :

- au no 60 : l'hôtel Mezzara, construit en 1910-1911 pour un industriel du textile, est un hôtel particulier de 859 m2 doté d'un jardin, l’ensemble étant classé monument historique. Entre 1956 et 2015, le bâtiment sert d’annexe au lycée d'État Jean-Zay et héberge une trentaine de jeunes filles. Vide depuis 2015, il est proposé à la location en 2021 par l'État sous la forme d’un bail emphytéotique de 50 ans, à charge pour les futurs locataires d’entretenir les lieux et d’en ouvrir l'accès au public au moins cinq jours par an[4] - [3].

- des nos 17 à 21 : un ensemble immobilier du même Hector Guimard[3].

Autres lieux[5] :

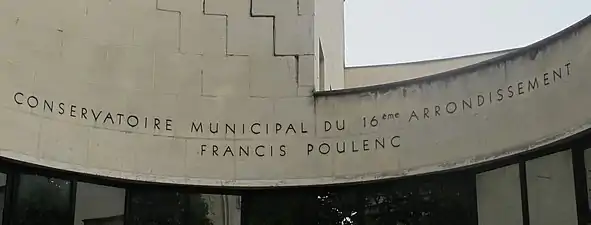

- au no 11 se trouve le conservatoire municipal du 16e arrondissement (conservatoire Francis-Poulenc), construit en 1987 par l'architecte Roger Taillibert ;

- au no 32 : villa Jeanne-d'Arc, réalisée par Deneu de Montbrun. Au dernier étage de l'immeuble, côté rue, présence d'une statue de Jeanne d'Arc[3].

- square Henri-Collet.

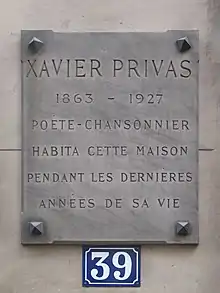

- au no 39 : le poète et chansonnier Xavier Privas y habita à la fin de sa vie ; une plaque lui rend hommage ;

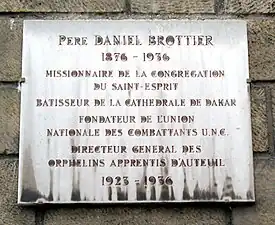

- aux nos 40-42 : fondation des Apprentis d'Auteuil, créée par l'abbé Louis Roussel en 1866. La chapelle Sainte-Thérèse est construite dans le jardin en 1925 alors que le père Daniel Brottier dirige l'institution ; sur la façade de la fondation, une plaque commémorative lui rend hommage ;

- au no 40 : le père Daniel Brottier, directeur des Apprentis d'Auteuil, y fonde le cinéma Auteuil-Bon Cinéma dans une ancienne chapelle, en 1927. Il ferme en 1977[6]

- au no 41 bis : école élémentaire d'application ;

- au no 47 : immeuble de 7 étages (le dernier en recul), les 5 premiers en pierre de taille, signé en 1930 par les architectes H. Preslier et G. Dorel. Henri Preslier et Germain Dorel ont travaillé ensemble de 1923 à 1930. L'arrière, en briques rouges, sans porte, se situe au 6, avenue Boudon.

La rue au printemps.

La rue au printemps. Conservatoire au no 11.

Conservatoire au no 11. No 14 : entrée du castel Béranger.

No 14 : entrée du castel Béranger. Fondation d'Auteuil au no 40.

Fondation d'Auteuil au no 40. Chapelle au no 40.

Chapelle au no 40. École au no 41.

École au no 41.

- le no 57 fut l'habitation de Juliette Drouet, actrice et compagne de Victor Hugo, qui y résida de 1833 à sa mort ;

- le no 61 fut habité par le commandant Émile Duboc (1852-1935) ;

- au no 65 : le Studio Building, immeuble d’ateliers d’artistes réalisé en style Art déco par l’architecte Henri Sauvage, en 1926-1927, avec un habillage en céramique de l'entreprise Gentil & Bourdet sur toute la hauteur des façades et des ateliers donnant sur de grands bow-windows en hauteur. L'édifice est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le prince Félix Youssoupoff et son épouse la grande-duchesse Irina Alexandrovna de Russie y vivent au début des années 1940 ;

- le no 84 a été construit par Henri Preslier en 1923. Il y a huit fenêtres par étages. L'arrière est contigu à l'arrière des 4-6, villa George-Sand du même architecte en 1917.

- aux nos 85-87 : immeuble construit par l'architecte Ernest Herscher en 1905, avec des détails influencés de l'Art nouveau. Remarquables façades sur rue et sur cour. L'architecte a utilisé des consoles métalliques pour soutenir la loggia du dernier étage suivant un modèle proche de celui utilisé par son camarade d'atelier, Henri Sauvage, pour la villa Majorelle de Nancy (1898). Une abondante faune et végétation en pierre sculptée complète la décoration de la façade : des mésanges, un escargot et un lézard se promènent entre les feuillages entourant le portail d'entrée, tandis que les allèges des baies, les consoles des balcons et des bow-windows regorgent de campanules. « Les façades en briques roses de la cour intérieure révèlent une invention que l'on rencontre rarement dans ces lieux visibles des seuls résidents ; la composition est toute en vigueur, encadrée par les fenêtres triples disposées en escalier qui suggèrent la fonction de circulation verticale dévolue aux angles[7]. » ;

- au no 96 naquit l'écrivain Marcel Proust, dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil. Cette maison fut vendue puis détruite pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du percement de l'avenue Mozart.

Plaque au no 39.

Plaque au no 39. Plaque au no 42.

Plaque au no 42. Plaque au no 96.

Plaque au no 96.

Dans la littérature

Dans Le Flâneur des deux rives (1918), le poète Guillaume Apollinaire écrit, partant de l'actuelle place du Docteur-Hayem : « Dans la rue La Fontaine, du côté gauche, il y a un long mur gris sombre. Une porte qu’on ne franchit pas sans difficultés donne accès dans une cour où quelques poules se promènent gravement. À gauche en entrant, on a entassé de singulières choses qui sont, je crois, les cerceaux des anciennes crinolines. Cette cour est encombrée de statues. Il y en a de toutes formes et de toutes grandeurs, en marbre ou en bronze. Il paraît qu’il y a une œuvre de Rosso ; les grands cerfs de bronze du salon de 1911 ont été apportés là et se tiennent auprès de La Fiancée du Lion, œuvre bizarre inspirée par un passage de Chamisso [...].

Le bâtiment de droite est une sorte de musée inconnu où l’on voit un grand tableau de Philippe de Champaigne, un Le Nain : Saint Jacques, beau tableau qui serait bien au Louvre, et un grand nombre de tableaux modernes. Quelques salles sont pleines des christs que l'on a enlevés au Palais de Justice. Celui d’Élie Delaunay mériterait qu’on l’exposât au Petit-Palais. La profusion de ces christs a quelque chose de touchant. On dirait d’un congrès de crucifiés. C’est qu’ils subissent en commun leur exil administratif »[8].

Notes et références

- « Les eaux d’Auteuil, de Chaillot et de Passy », histoire-auteuil-passy.org, consulté le 10 mai 2023.

- Raymond Quesneau et Odile Cortinovis (éditrice scientifique) (postface Emmanuël Souchier), Connaissez-vous Paris ?, Gallimard, , 192 p. (ISBN 978-2-07-044255-3), p. 17-18

- Édouard Launet, « Les cartes postales d'Hector Guimard », sur Libération, (consulté le ).

- Claire Domenech, « Un hôtel particulier parisien recherche de nouveaux locataires pour les 50 prochaines années », Capital, 21 mai 2021.

- « Monuments historiques et immeubles protégés sur le 16e arrondissement de Paris », www.annuaire-mairie.fr.

- « Auteuil-Bon Cinéma (Paris 16ème) », sallesdecinemas.blogspot.com, 19 juin 2022.

- Catalogue Henri Sauvage, AAM Bruxelles et SADG Paris, 1976.

- Guillaume Apollinaire, Le Flâneur des deux rives, chapitre « Souvenir d’Auteuil », p. 5-20, éditions de la Sirène, 1918.

_-_2021-08-18_-_1.jpg.webp)