Robert Ier de Courtenay-Champignelles

Robert de Courtenay (1168-1239), seigneur de Champignelles, de Charny, de Chantecoq, Château-Renard en partie, de Conches, de Nonancourt, de Mehun et de Celles[n 1], est un chevalier et seigneur éminent du XIIIème siècle, bouteiller et cousin du roi de France Louis VIII[1].

| Robert Ier de Courtenay-Champignelles | ||

| ||

| Titre | seigneur de Champignelles | |

|---|---|---|

| Autre titre | seigneur de Charny, de Château-Renard en partie, de Conches Charny, de Mehun, de Celles | |

| Allégeance | Royaume de France | |

| Souverains | Philippe Auguste Louis VIII Saint Louis |

|

| Suzerains | Rois de France Seigneurs de Toucy Archevêques de Bourges |

|

| Grade militaire | Chevalier | |

| Conflits | Conflit entre Capétiens et Plantagenêts Croisade des Albigeois Guerre contre Thibaut de Champagne Croisade des barons |

|

| Faits d'armes | Commandant au siège de Lavaur (1211) Commandant à la bataille de Sandwich (1217) |

|

| Autres fonctions | Grand Bouteiller de France | |

| Biographie | ||

| Naissance | vers 1168 |

|

| Décès | Saint-Jean-d'Acre |

|

| Père | Pierre Ier de Courtenay | |

| Mère | Élisabeth de Courtenay | |

| Conjoint | 1) Constance de Toucy 2) Mahaut de Mehun |

|

| Enfants | • (1) Blanche de Courtenay[1] ; • (2) Pierre de Courtenay-Conches (en) († ~1249/1250) ; • Philippe de Courtenay[1] ; • Robert de Courtenay ; • Jean Ier de Courtenay-Champignelles ; • Guillaume de Courtenay[1] ; • Raoul de Courtenay[1] ; • Isabelle de Courtenay[1] |

|

| Famille | Maison capétienne de Courtenay | |

| Alliés | fratrie : Pierre II de Courtenay, Alice de Courtenay | |

| ||

Petit-fils du roi Louis VI, il fait partie de la Maison capétienne de Courtenay, branche cadette des Capétiens.

Biographie

Début de vie et acquisitions

Robert de Courtenay est né dans les environs de 1168. Il est le descendant de Louis VI par son père Pierre et le descendant des Courtenay par sa mère, une famille seigneuriale assez puissante du Gâtinais et du Puisay, fondée par Athon de Courtenay. De là, plusieurs branches de la familles se sont créée, la branche édessienne fondée par Josselin, la branche anglaise par un autre Robert et enfin la branche capétienne créée par le mariage entre Élisabeth et un fils de Louis VI : Pierre de Courtenay, père de Robert. En effet, les enfants du rois furent mariées à de riches héritières, à l'instar de Robert de Dreux. Les Dreux et les Courtenay formèrent les premières familles de cousins directs proches et fidèles des rois jusqu'à la génération de Saint Louis[2].

Il hérite d'une partie des fiefs familiaux des seigneurs de Courtenay, et épouse à une date inconnue Constance de Toucy, fille de son suzerain Narjot II de Toucy. Ce premier mariage lui apporta une fille, Blanche de Courtenay, mais ne lui apporta aucun fief, quand son frère aîné épousait l'héritière des comtés d'Auxerre, de Tonnerre et de Nevers, faisant de lui un seigneur très puissant. Constance de Toucy meurt en 1200, laissant le seigneur de Champignelles sans héritier.

Entre 1203 et 1206, Robert de Courtenay s'illustra pendant la conquête de la Normandie par le roi Philippe Auguste, son cousin. Il combat au siège de Château-Gaillard et lorsque la forteresse est prise, le roi le récompense en lui donnant les seigneuries de Conches, qui appartenait auparavant aux Tosny, et Nonancourt, qui était une forteresse ducale au mains des rois d'Angleterre. Philippe Auguste avait besoin d'hommes de fidèles et de moindre puissance pour gérer ce nouveau territoire, c'est pour ça qu'il donna également la forteresse d'Argentan à son maréchal Henri Clément et Saint-André à Pierre Mauvoisin. L'acquisition des deux fiefs normands lui permettent une certaine aisance financière et militaire qu'il n'avait pas auparavant, de plus, il est maintenant l'homme lige du roi, ce qui lui permet d'être très indépendant du seigneur de Toucy[3]. Un registre de 1206 sur l'état des joyaux et des pierres précieuses montrent qu'il acheta plusieurs joyaux et bijoux à la couronne peu après ses acquisitions, cela témoigne de l'impact financier qu'elles ont eut sur lui. Par la suite, dans les environs de 1209, il épousa Mahaut de Mehun, veuve berrichonne, qui lui apporta les seigneuries de Mehun-sur-Yèvres et de Selles-sur-Cher. Philippe Auguste, qui était de toute évidence l'initiateur du mariage, y voyait une manière d'étendre l'influence capétienne dans le Berry, dont les seigneurs relevaient de l'hommage à l'archevêque de Bourges[4].

En 1210, un conflit opposa Robert de Courtenay à son suzerain Ithier de Toucy. Les deux fortifièrent leurs places dans le Gâtinais et le Puisay, respectivement Monbois et Septfonds. Le roi intervint pour empêcher le conflit de s'envenimer, Robert renouvela son hommage fantoche au sire de Toucy, et put garder ses fortifications. Juste après cet évenement, il fonda une ville-neuve au sud de Champignelles, l'actuelle Villeneuve-les-Genêts, dans le but de coloniser et de peupler ce territoire jusque là désert.

La Croisade Albigeoise

Après l'assassinat de Pierre de Castelnau en 1208, Innocent III appelle à la croisade dans le sud de la France, sur les terres du comte de Toulouse Raymond VI accusé d'être le commanditaire du meurtre. Plusieurs seigneurs de ont répondu présent à l'appelle du pape pour guerroyer dans le midi, dont Robert de Courtenay, dont la présence est attestée. Raymond VI, après avoir fait pénitence, décida de rejoindre le camp des croisé tout en détournant la croisade vers les fiefs de son vassal turbulent Raimond-Roger Trencavel. En arrivant à Lyon, ou s'étaient réunis les croisés en 1209, il put y rencontrer Pierre et Robert de Courtenay, qui étaient ses cousins et qui se réjouissaient du fait que le comte de Toulouse les ai rejoint[5]. Robert de Courtenay combattit donc aux sièges de Béziers, qui fut livrée au sac et au pillage, puis au siège de Carcassonne, avant de repartir dans le nord comme la plupart des croisés. Seul Simon de Montfort, qui avait été désigné comme chef de la croisade, resta avec une poignée de seigneurs et de chevaliers dans le midi.

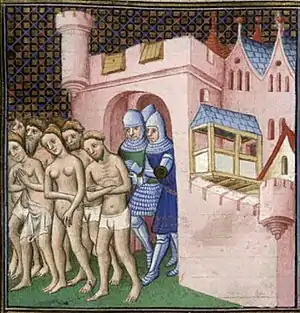

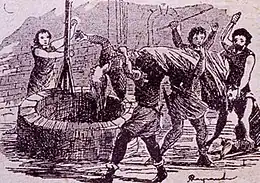

Par la suite, en vue d'assiéger Cabaret, Simon de Montfort en appela aux seigneurs du nord. Pierre et Robert de Courtenay revinrent donc dans le midi en 1211, accompagnés d'autres seigneurs comme Juhel de Mayenne et Enguerrand de Coucy. La forteresse de Cabaret capitula assez rapidement, les croisés se dirigèrent donc vers Lavaur, qui était une ville très fortifiée aux fossés très profonds. Le siège était commandé par Simont de Montfort, Pierre et Robert de Courtenay. La cité était bien trop grande et défendue, et les croisés attendaient un contingent de chevaliers allemands et frisons en renfort. Ces chevaliers furent pris en escarmouche près de Montgey par le comte Raymond Roger de Foix, qui firent grand butin. Les habitants se jetèrent également sur les croisés. Apprenant la nouvelle, Simon de Montfort, Pierre et Robert de Courtenay, fous de rages, s'élancent à la poursuite du comte, mais ce dernier était déjà parti. Ils se vengèrent alors sur les montjétois puis retournèrent au siège de Lavaur[6]. Les commandants devaient changer de stratégie, Robert et Pierre de Courtenay décidèrent alors de construire un pont en bois pour traverser l'Agout, qui était le fleuve traversant la cité, pour pouvoir l'enserrer et lui empêcher ainsi tout ravitaillement tout en ouvrant un nouveau front d'attaque. C'est à ce moment là que Raymond VI décida de faire défections. Pierre et Robert de Courtenay, ses cousins, auraient tenté de le convaincre de ne pas rejoindre les hérétiques, sans succès. Par la suite, la ville fut prise et livrée au pillage, les trois commandants decidèrent de punir les assiégés en pendant tous les chevaliers qui défendaient la ville, et en jetant la dame de Lavaur, Guiraude, dans un puis avant de la lapider jusqu'à ce que mort s'en suive[7]. De retour dans le nord, et fort de sa renommée et de ses actes dans le midi, il peut se rapprocher de Blanche de Castille et du prince Louis dès l'année suivante[8].

L'expédition en Angleterre

Grâce à sa renommée obtenue pendant la croisade Albigeoise, Robert de Courtenay put se rapprocher du couple princier, qui s'était déjà constitué une jeune cours de prince fidèles. Alors, en 1216, lorsque le prince Louis décide de conquérir l'Angleterre à l'appel des nobles anglais pendant la Première guerre des Barons, il fait partie des chevaliers qui le suivirent. Il accompagna le prince pendant toute la première phase de grande conquêtes, à la prise de Cantorbéry, de Rochester, de Londres, de Rogate, de Guildford, de Farnham, de Winchester et d'Odiham. Il est également présent pendant le long siège de Douvres à la fin de l'année 1216. Le prince Louis le récompense en lui donnant le château de Rogate[9].

Cependant, Robert de Courtenay dut rentrer en France peu de temps après la fin du siège de Douvres. En effet, le titre impérial de Constantinople avait été proposé à son frère aîné, Pierre de Courtenay. L'un des chevaliers l'accompagnant, le comte Guillaume de Sancerre, demanda alors à Robert dont il était le beau frère de garder son comté jusqu'à son retour, ou en cas de mort, jusqu'à la majorité de son fils Louis[10]. Mais la situation, s'étant dégradée pour le prince Louis après la défections des barons anglais, poussa Blanche de Castille à réunir des barons à Calais pour pouvoir aller secourir le prince Louis. Une flotte fut constituée et son commandement fut confié à Robert de Courtenay, aidé dans cette expédition par le pirate Eustache le Moine, qui avait déjà aidé le prince Louis pendant la première traversée puis pendant toute l'expédition, c'est également à lui qu'appartenait la nef principale de la flotte. Hubert de Bourg, le grand justicier anglais voulant empêcher ce débarquement, fit mine d'aller attaquer Calais sur des navires de moindre envergure. La ville étant très fortifiée, Robert et Eustache ne s'inquiétèrent pas du danger que représenter ces navires chétifs sur la cité. Mais il s'agissait d'une ruse, en effet, le grand justicier se retourna et, ayant le vent en poupe, éperonna la nef d'Eustache le Moine, sur laquelle se trouvait tous les principaux chevaliers français avec des vivres, de l'or et un trébuchet. Tous furent capturés ou tués, et Eustache fut décapité.

Robert de Courtenay est ensuite transporté à Rochester, sous la garde de Guillaume le Maréchal. Il est échangé avec Robert de Dreux pour négocier une entente entre le vieux Maréchal et le prince Louis. Il chevauche alors jusqu'à Londres et son rôle diplomatique est rempli avec brio, les négociations menant au traité de Lambeth, à la libération des chevaliers français et aux retours de ces derniers sur le continent moyennant 10.000 marcs au profit du prince.

À la mort de Philippe Auguste en 1223, Louis devient roi sous le nom de Louis VIII de France. Il nomme alors Robert bouteiller de France[1].

En 1234 (ou avant 1231 selon les sources), Robert fonde l'abbaye Notre-Dame de Beauvoir à Marmagne, près de Mehun-sur-Yèvre (Cher).

En 1239, il meurt en Palestine à la suite de la Croisade des Barons.

Il est enterré à l'abbaye de Fontainejean, qu'il a nommé par charte de 1225 comme lieu de sépulture[11].

Famille

Son père est Pierre de France († 1180/1183), fils de Louis VI de France[12].

Sa mère est Élisabeth de Courtenay, fille de Renaud de Courtenay et d'Eustachie (elle-même fille de Baudoin de Corbeil)

Ses parents ont eu dix enfants :

- Pierre II de Courtenay († apr. ), comte d'Auxerre et de Nevers, empereur de Constantinople[13] ;

- une sœur, née vers 1158 et mariée à Eudes de la Marche[12] ;

- Alice de Courtenay (vers 1160 - † 1218), mariée à Guillaume de Joigny, puis à Aymar Taillefer, comte d'Angoulême[14] ;

- Eustachie († après 1235), mariée successivement à Guillaume de Brienne, seigneur de Pacy-sur-Armançon, puis à Guillaume Ier de Champlitte, prince d'Achaïe, enfin au comte Guillaume Ier de Sancerre[15] ;

- Clémence, mariée à Gui VI, vicomte de Thiers[16] ;

- Robert Ier de Courtenay-Champignelles[1] ;

- Philippe[12] ;

- une sœur, épouse d'Aymon de Charost[12] ;

- Constance († apr. 1231), mariée à Gasce de Poissy, puis à Guillaume de La Ferté-Arnaud, seigneur de la Ferté-Arnaud et de Villepreux[17] ;

- Guillaume de Courtenay-Tanlay[12].

Mariages et descendance

- Épouses

- Constance de Toucy, fille de Narjot II de Toucy, seigneur de Toucy[1] ;

- puis Mahaut ou Mathilde de Mehun, fille de Philippe sire de Mehun et de Celles[n 1] (Berry), issu d´une branche puînée de la maison de Vierzon. Mathilde est veuve de Jean III de Beaugency-sur-Loire[1].

- Enfants

Avec Constance de Toucy (une ou deux filles) :

- Blanche de Courtenay († 1268), devient avant 1220 la première femme de Louis, comte de Sancerre, fils de Guillaume Ier comte de Sancerre (Champagne-Blois) et de sa seconde femme Marie de Charenton[18] - [n 2] ;

- Une fille est mentionnée par ses fiançailles en avec le fils aîné de Guillaume du Fresne. Cette fille pourrait être Blanche, ou une autre fille issue de ce premier mariage ; et dans le cas de fiançailles d'enfants, elle pourrait être issue du second mariage[1].

Avec Mathilde de Vierzon-Mehun (sept enfants) :

- Pierre Ier de Courtenay (1218?-1250), seigneur de Conches à la mort de son père, seigneur de Meun (Magduno[n 3]), de Cellas[n 1] et de Chantecoq après la mort de sa mère. Épouse avant Pétronille de Joigny, fille de Gauthier/Gaucher de Joigny seigneur de Châteaurenard et de sa deuxième femme Amicie de Montfort (en 1252 Pétronille se remarie avec Henri de Sully). Ils ont une fille, Amicie de Courtenay (1250-Rome 1275), enterrée à Rome), dame de Conches;

- Philippe de Courtenay-Champignelles († 1245/46), seigneur de Champignelles, Château-Renard et Charny à la mort de son père[1] ;

- Robert de Courtenay (1224 ?-), évêque d'Orléans. Épouse le Amicie, fille de ? et de Pétronille, femme de Henri de Soliaco[1] ;

- Jean Ier de Courtenay-Champignelles († avant le ), archevêque de Reims[1] ;

- Guillaume de Courtenay-Champignelles (?-1280). Épouse Marguerite de Venisy. Après la mort de son frère Jean, il achète de l'héritage de ce dernier une maison sise à Paris[1] ;

- Raoul (1217/1220-1255), seigneur d'Illiers, fait comte de Chieti en 1269 par Charles Ier de Sicile en récompense de ses efforts pour la conquête du royaume. Épouse Alix de Montfort comtesse de Bigorre, fille de Guy de Montfort et de sa femme Pétronille de Comminges comtesse de Bigorre, veuve de Jourdain Eschivat III de Chabanais[1] ;

- Isabelle († 22 Sep 1257). Épouse en premières noces Renaud III de Montfaucon, fils de Renaud de Montfaucon et de sa femme Mathilde, dame de Charenton. Épouse en 1242/1243 et en secondes noces Jean Ier le Sage ou l'Antique, comte d'Auxonne et de Chalon, seigneur de Salins, fils d'Étienne III comte d'Auxonne et de sa femme Béatrice de Thiers, comtesse de Chalon ; Isabelle est la deuxième femme de Jean le Sage, d'où les Chalon-Auxerre et comtes de Tonnerre. Elle est enterrée à l'abbaye de Bourguignon-lès-la-Charité (Haute-Saône)[1].

Voir aussi

Liens externes

- (en) Charles Cawley, « Robert de Courtenay (-1239) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 2 : « Nobility in Sens », section C : « Seigneurs de Champignelles (Capet-Courtenay) », sur medlands – Foundation for Medieval Genealogy (consulté en ).

Notes et références

Notes

- Celles est devenu Selles-sur-Cher. Charte d'octobre 1216 : "Robertus de Cortiniaco dominus de Cellis sancti Eusicii" affranchit les hommes "apud Cellas". "Cellis sancti Eusicii" est l'abbaye Saint-Eusice de Selles-sur-Cher nommée dans le cartulaire de l'archevêché de Bourges, p. 200, n° 44. Cité dans Denis Jeanson, « Abbaye suivi d'un nom de saint ou de sainte », sur denisjeanson.fr (consulté en ) (paragraphe "Saint Eusice").

- Charte de mars 1221 (Layettes du Trésor des Chartes I, 1528, p. 543) : "Robertus de Curtiniaco" ("Robert de Courtenay") confirme que "gener meus Ludovicus filius comitis Sacri-Cesaris" ("mon gendre Louis fils du comte de Sancerre") a fait hommage à Philippe II roi de France. Cité dans « Blanche de Courtenay (-1268) ».

- Magduno, ou Meun, sont d'anciens noms de Mehun. Voir Claude C. Pierquin de Gembloux, Notices historiques, archéologiques et philologiques sur Bourges et le département du Cher, Bourges, Just Bernard, , 519 p. (lire en ligne), p. 456.

Références

- « Robert de Courtenay (-1239) », sur medlands.

- Jean Richard, Saint Louis, Paris, Fayard, , p. 395

- Yves Sassier, Recherches sur le pouvoir comtale en Auxerrois du Xe au début du XIIIe siècle, Auxerre, Publications de la Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments Historiques de l’Yonne, , p. 99

- Guy Devailly, Le Berry, du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, Paris-La Haye, Mouton & Co, , p. 436

- Chronique de Guillaume de Puylaurens. Des gestes illustres des Français de l'an 1202 à l'année 1311 par Simon de Montfort, [trad. fr. François Guizot], Paris, Brière (Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 15), 1824, xi + 416 p. p. 230.

- Guillaume de Tudèle et Anonyme, (trad. Henri Gougaud), La Chanson de la Croisade Albigeoise, Paris, Hachette, Lettres gothiques, 1989. p.124-125.

- Robert I. Moore, Hérétiques. Résistances et répression dans l’Occident médiéval [2012], trad. fr. Julien Théry, Paris, Belin, 2017. p.336.

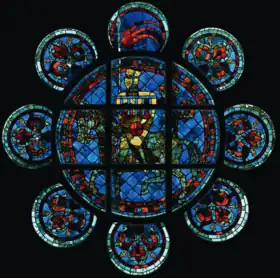

- John W. Baldwin dans « Les chevaliers à Chartres : les fenêtres hautes de la cathédrale » p.707 dans: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 158e année, N. 2, 2014. pp. 693-726.

- Charles Petit-Dutaillis, Étude sur la vie et le règne de Louis VIII (1187-1226) : suivie du catalogue des actes de Louis VIII. Thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, Paris, Librairie Émile Bouillon, 1894.

- Jean du Bouchet, Histoire généalogique de la maison royale de Courtenay, justifiée par plusieurs chartes de diverses Eglises, arrests du Parlement, titres du Tresor du roy et de la Chambre des comptes, histoires imprimées et manuscrites, et autres preuves dignes de foy, « Avec privilège du roy », Paris, chez Jean Du Puis, ruë Saint Jacques, A la Couronne d’Or, 1661. "Preuves" p. 27.

- Charte de 1225 (Bouchet, Preuves [Ex Continuatore Aimoni Monachi Floriacensis, Lib. V, Cap. LI], 1661, p. 29). Cité dans « Robert de Courtenay (-1239) », sur medlands.

- (en) « Pierre de Courtenay (-1180/1183) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté le ).

- (en) « Pierre de Courtenay (-1219) », dans « Constantinople, latin Empire », ch. 2 : « Latin emperors of Constantinople 1216-1261 (Seigneurs de Courtenay) », sur medlands (consulté le ).

- (en) « Alix de Courtenay (-1218) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté le ).

- (en) « Eustachie de Courtenay (-apr. 1235) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté le ).

- (en) « Clémence de Courtenay », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté le ).

- (en) « Constance de Courtenay (-apr. 1231) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté le ).

- « Blanche de Courtenay (-1268) », dans « Champagne nobility - Sens & Joigny », ch. 1 : « Nobility in Sens », section B : « Seigneurs de Courtenay 1161-1303 (Capet) », sur medlands (consulté en ).