Revenu minimum d'insertion

Le revenu minimum d'insertion (RMI) était une allocation française, en vigueur entre le et le . Financé par l'État concernant l'allocation et par les conseils départementaux (ex conseils généraux) concernant les actions d'insertion, il était versé par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA) aux personnes sans ressources ou ayant des ressources inférieures à un plafond fixé par décret.

| Nature |

Transfert sociaux (en), revenu minimum |

|---|---|

| Sigle |

RMI |

| Territoire | |

| Date de mise en œuvre | |

| Date de suppression | |

| Remplacé par |

L'intéressé a successivement été appelé « allocataire du RMI » ou « bénéficiaire du RMI », puis « RMIste » ou « RMiste », pour aboutir à « érémiste ».

Le RMI était une prestation incessible et insaisissable sauf en cas de trop-perçu. Dans ce dernier cas, le recouvrement de l'indu s'opérait par retenue de 20 % sur les prestations à échoir.

En mars 2007, 1 229 754 bénéficiaires l'ont perçu en France (métropole et DOM)[1]. Une majorité de ces personnes vivaient seules[2]. En 2010, les allocataires du RSA (revenu de solidarité active) socle sont 1 302 558, dont 19,3 % sont des femmes seules et 39,7 % sont des hommes seuls.

Butant depuis sa création sur la critique d'absence de projets et d'encouragement réel à l'insertion et face au nombre toujours plus élevé de bénéficiaires, le RMI est remplacé le par le revenu de solidarité active (RSA), une allocation plus large qui se donne pour but de remédier aux principaux défauts du RMI.

Certains autres pays développés ont également mis en place un système de revenu minimum.

Historique

Dès le XVIIIe siècle, il y eut en Angleterre une initiative que l’on peut considérer comme équivalente, pour l’époque, à l’actuel RMI. Il s’agit du Speenhamland Act adopté en 1795 par les juges du Berkshire. Alors que la loi sur les enclosures répartit les terres agricoles entre des propriétaires exclusifs, les journaliers paysans et les ouvriers ne peuvent plus exploiter les terrains communaux pour s’assurer un complément de subsistance, ce qui se traduit par un développement de la pauvreté. Les juges de Speenhamland décident alors de leur allouer un complément de ressources afin de leur garantir un minimum vital[4].

Bien que le RMI soit un dispositif destiné à répondre de manière pragmatique à une urgence sociale liée à la montée du chômage, celui-ci correspond, dans une certaine mesure, au revenu social dont les fondements ont été posés en 1934 par l’économiste Jacques Duboin, théoricien de l’économie distributive.

L'origine de l'idée est discutée en France au sein du Parti socialiste. Le RMI voit le jour à Besançon le 30 novembre 1973 sous l'appellation dans un premier temps « d'aide aux femmes », dans un second temps « d'aide aux familles » par Mireille Baumann, conseillère municipale. Il est renommé par la suite, et devient le « Minimum social garanti ». Des initiatives locales testent le principe, comme à Rennes sous le nom de « Complément local de ressources », expérience conduite sur plusieurs années par ATD Quart Monde[5] et qui contribuera beaucoup aux dispositions légales suivantes.

À la même époque, Lionel Stoléru, après un voyage aux États-Unis où le sujet était discuté, introduit l'idée en France en développant le concept d'impôt négatif dans Vaincre la pauvreté dans les pays riches (1974). Il est une modification majeure du système de protection sociale existant jusqu'alors.

Le RMI vise à insérer les personnes les plus en difficulté dans le monde du travail. Le rapporteur de la loi fut Jean-Michel Belorgey, député PS. La loi no 88-1088 du , instituant le RMI, fut votée à une large majorité : seuls trois députés s'y opposèrent (Gilbert Gantier, Alain Griotteray, et Georges Mesmin) et vingt-quatre s'abstinrent[6]. Elle fut appliquée à partir du par le gouvernement de Michel Rocard à l'origine de cette loi, pour qui « le RMI a sauvé de l'absence de ressources près de deux millions de français »[7].

La loi du modifie les modalités de gestion du RMI. Elle transfère notamment la responsabilité du pilotage du dispositif aux conseils généraux dans le cadre de l'acte II de la décentralisation. La collectivité départementale prend toute décision en matière d'insertion (élaboration et suivi des contrats d'insertion, entrée et sortie du dispositif RMI), de modalité de gestion de la prestation, même si la loi rappelle que les Caisses d'allocations familiales et les caisses de Mutualité sociale agricole sont les organismes habilités à payer les droits. L'État s'assure quant à lui de l'application de la législation et de la réglementation qui reste nationale (les collectivités départementales ont la possibilité de créer des prestations supplémentaires et complémentaires au RMI) et procède à l'évaluation régulière du nouveau dispositif législatif.

Par la loi no 2003-1200 du [8], le gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) a décentralisé le RMI et créé le revenu minimum d'activité (RMA) destiné à faciliter la réinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI. Ce nouveau dispositif, qui renforce considérablement les obligations d'insertion du bénéficiaire, est applicable depuis le .

Le RMI a été remplacé le par le RSA, avec un changement notable de philosophie et un élargissement de la population concernée, mais une prorogation de certains éléments (seuils, montants, etc.)

Conditions d’attribution

Bénéficiaires

Le bénéficiaire du RMI devait remplir les conditions suivantes :

- résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer (il n'existe pas de RMI dans les territoires d'Outre-Mer) ;

- être âgé d’au moins 25 ans, ou avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être enceinte, (ou sans avoir d'enfants, vivre seul(e)ou en couple)[9] ;

- pour les étrangers (non ressortissants de l’UE), être titulaire d’une carte de résident ou d’un titre de séjour justifiant d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans ;

- ne pas avoir de revenus ou avoir des revenus dont le montant total est inférieur au RMI. Lorsque les ressources sont difficilement déterminables, notamment pour les professions non salariées, elles sont évaluées forfaitairement par le Conseil Général à l'ouverture du droit, puis annuellement ;

- ne pas être élève, étudiant, stagiaire, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue par le contrat d’insertion.

Ressources

Le RMI était une allocation différentielle, c’est-à-dire égale à la différence entre, d'une part, le montant maximum du RMI calculé selon la composition du foyer, et, d'autre part, l'ensemble des ressources mensuelles de la famille (allocataire, conjoint, enfants de moins de 25 ans). De ce fait, il était versé subsidiairement par rapport à d'autres revenus auxquels le bénéficiaire potentiel pouvait prétendre (tout comme un autre minimum social, l'allocation de parent isolé) : les bénéficiaires étaient tenus de faire valoir prioritairement leurs autres droits éventuels, notamment allocations ASSEDIC, prestations familiales, pensions de retraite.

Le montant mensuel maximum du RMI dépendait du nombre d'enfants à charge[10] (chiffres au [11] — il s'agissait de chiffres théoriques, en pratique presque toujours diminués de 54 à 135 euros, puisque l'allocataire percevait également généralement une aide au logement) :

| Nombre d'enfant(s) | Personne seule | Couple |

|---|---|---|

| 0 | 454,63 € | 681,95 € |

| 1 | 681,95 € | 818,34 € |

| 2 | 818,34 € | 954,73 € |

| Par enfant en plus | 181,85 € | 181,85 € |

Toutes les ressources perçues au cours des trois mois précédant celui de la demande, quelles que soient leurs origines, étaient retenues :

- les salaires ;

- les retraites ;

- les pensions et les rentes ;

- les indemnités journalières pour maladie ou accident de travail ;

- les allocations de chômage ;

- les pensions alimentaires et les prestations compensatoires ;

- la plupart des prestations familiales (exceptions : les prestations à affectation spéciale telles l'allocation de rentrée scolaire ou la prime de déménagement).

Dans le cas où l’allocataire percevait une aide au logement ou bien s’il n’avait pas de charges de logement (propriétaire sans charges d’emprunt, hébergement à titre gratuit…), le RMI était diminué de 54,56 euros pour une personne seule, 109,11 euros pour deux personnes et 135,03 euros pour trois personnes et plus (chiffres au ) : c'est l'application du forfait logement.

En revanche, le RMI pouvait être cumulé avec la totalité des revenus issus d’une activité professionnelle ou d’une formation rémunérée jusqu’à la première révision trimestrielle, puis il était alors affecté d’un abattement au-delà de ces trois mois. Cet abattement était de 50 % de la rémunération de tout autre contrat ou stage de formation pendant les neuf mois suivants (chiffres au ). Il s'agissait d'un dispositif d'intéressement qui visait à encourager les bénéficiaires du RMI à reprendre une activité salariée et éviter ce que les économistes appellent la « trappe à inactivité » ou « trappe à pauvreté » (il était plus intéressant dans certaines conditions de continuer à bénéficier de prestations sociales que de reprendre une activité professionnelle rémunérée).

Droits et obligations

Droits

Outre le versement de l’allocation, le RMI ouvrait un certain nombre de droits sociaux (droits connexes[12]) tels que :

- le droit automatique à la sécurité sociale (CMU et CMU-complémentaire)[13] - [14]. Il faut préciser que la CMU[15] est attribuée sous conditions de ressources indépendamment du RMI ;

- un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation[16], et par conséquent de la redevance audiovisuelle[17] ;

- le versement d'une Aide au logement[18], calculée en fonction du loyer nu sans les charges et des ressources. Elle représente en 2002 en moyenne 185 euros par mois[19];

- une réduction sociale téléphonique[20] (uniquement destinée aux abonnés à une ligne fixe téléphonique chez France Telecom). Son montant s’élève en 2008 à 9,51 euros par mois, soit un abonnement social téléphonique à 6,49 euros par mois TTC au lieu de 16 euros[21] ;

- dans certaines régions ou communes, des réductions dans les transports en commun (gratuité en région Île-de-France par exemple depuis le et gratuité totale des transports allant du métro, bus et déplacements SNCF dans le département de la Haute-Garonne) ;

- dans certaines communes, des bons d'électricité et de chauffage ;

- un mois au lieu de trois de préavis pour le départ d'une location d'un appartement non meublé ;

- la gratuité dans de nombreux musées et monuments en France, dont tous ceux gérés par la réunion des musées nationaux ou la CNMHS (monuments nationaux)[22]. Cependant cette gratuité est souvent accordée à l’ensemble des demandeurs d’emploi, et non pas réservée aux seuls allocataires du RMI ;

- une « prime de Noël » : elle était versée depuis plusieurs années, au mois de décembre. Son montant était calculé en fonction de la taille de la famille (152 € pour une personne seule)[23].

Obligations

L’attribution du RMI était en revanche soumise à des obligations. Le bénéficiaire et ses éventuels ayants droit devaient :

- conclure et respecter un « contrat d’insertion », adapté aux besoins et aspirations de chacun des signataires, dans les trois mois suivant le début du versement de l’allocation. Ce contrat avait une durée maximale d'un an, renouvelable en fonction de la situation de l'intéressé et de sa famille ;

- compléter tous les trois mois une « déclaration trimestrielle de ressources » permettant à la CAF (ou la MSA) de connaître les revenus de l'ensemble de la famille et de recalculer éventuellement le montant de l’allocation ;

- signaler à l'organisme débiteur de la prestation tout changement de situation (professionnelle, familiale, etc.) ayant un impact sur le calcul du droit à l'allocation.

- La prestation à une durée finie (une année). Pour continuer à en bénéficier, le bénéficiaire doit justifier d'efforts échoués de recherche d'un emploi rémunéré. De plus, l'octroi du RMI est lié à l'obligation du RMIste d'accepter toute activité légale lui permettant de se passer de la prestation[24].

Dépôt de la demande de RMI

La demande de RMI pouvait être sollicitée auprès des organismes suivants :

- le Centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) de la commune de résidence du demandeur,

- les antennes locales du service social départemental du Conseil Général,

- les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le président du conseil général.

Depuis l'acte II de la décentralisation, un certain nombre d'organismes gestionnaires de la prestation (CAF, CMSA) s'étaient également vus confier par le Département l'instruction administrative du droit au RMI.

La loi du avait contribué à diversifier les intervenants dans l'instruction administrative du dossier.

Évolution du montant du RMI 1988-2000

Le RMI, initialement institué en 1988, a vu son montant évoluer en francs jusqu'à l'an 2000[25], avant d'être exprimé en euros en 2001, puis remplacé progressivement à compter de 2007 par le RSA exprimé en euros (le RMI a totalement cessé d'exister en 2009). La conversion en euros se fait sur la base de 1 € = 6,559 57 FRF.

| Année | Montants en francs | Équivalent en euros |

|---|---|---|

| 1988 | 2 000,00 | 304,88 |

| 1989 | 2 025,00 | 308,69 |

| 1990 | 2 080,00 | 317,07 |

| 1991 | 2 146,00 | 327,13 |

| 1992 | 2 184,79 | 333,05 |

| 1993 | 2 253,02 | 343,45 |

| 1994 | 2 298,08 | 350,32 |

| 1995 | 2 325,66 | 354,52 |

| 1996 | 2 374,50 | 361,97 |

| 1997 | 2 402,99 | 366,31 |

| 1998 | 2 429,42 | 370,34 |

| 1999 | 2 502,30 | 381,45 |

| 2000 | 2 552,35 | 389,08 |

Coût

Analyse sociologique

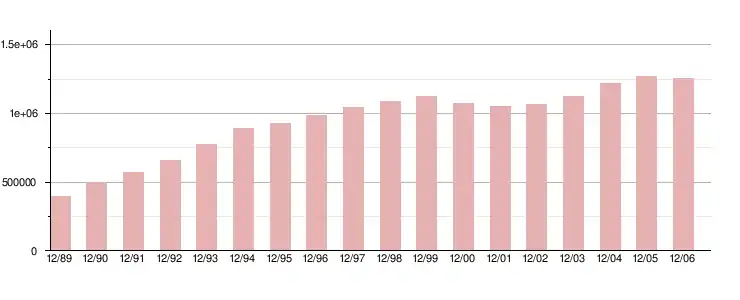

Évolution du nombre de bénéficiaires RMI

Source : Données CNAF

| Trimestre | 2004 T4 | 2005 T1 | 2005 T2 | 2005 T3 | 2005 T4 | 2006 T1 | 2006 T2 | 2006 T3 | 2006 T4 | 2007 T1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bénéficiaires RMI | 1 215 585 | 1 228 924 | 1 239 721 | 1 243 944 | 1 266 429 | 1 276 763 | 1 266 436 | 1 247 661 | 1 255 549 | 1 229 754 |

Activité des RMIstes

D'après une étude de l'Insee de 2001[28], un quart des bénéficiaires du RMI avaient un emploi ou un stage rémunéré. Durant les 21 mois de l'étude précédente, la moitié des allocataires sont passés par une période d'emploi. Ces emplois étaient généralement à temps partiel, et le quart seulement étaient à durée indéterminée. Le salaire moyen de ces actifs était de 610 euros net.

Selon Anne et Marine Rambach (2009), 50 % des RMIstes Parisiens exerçaient une activité artistique ou intellectuelle (pigistes, édition, chercheurs, etc.) [29].

Catégorie de personnes plus souvent allocataires

En 2006, seuls 17 % des allocataires vivaient en couple. En majorité, les allocataires vivaient seuls et sans enfants. Le RMI concernait quasiment autant les hommes que les femmes (52 %)[30].

Des sociologues cités par l'Insee[31] avaient identifié cinq groupes formant la majeure partie des allocataires :

- des jeunes diplômés qui dépassaient les 25 ans sans avoir trouvé un travail correspondant à leurs compétences. Le RMI se substituait alors aux allocations chômage ;

- des jeunes qui, après un échec scolaire, accumulaient les emplois de courte durée ;

- des jeunes mères de familles isolées à la suite d'un divorce ;

- des mères de famille plus âgées confrontées au licenciement de leur mari ;

- des intérimaires âgés confrontés à leur mise à l'écart progressive.

Les départements d’outre-mer, le pourtour méditerranéen, le nord de la France et la région parisienne concentraient fin 2005 une proportion plus importante d’allocataires du RMI dans la population que le reste du territoire[1].

Débat sur l'utilité du RMI

Mises en questions du dispositif

La difficulté de rendre effective l'insertion prévue par le dispositif met en cause son intérêt. Au premier rang, les travailleurs sociaux peuvent considérer qu'il s'agit plus d'un bénéfice politique qu'un remède à l’exclusion : « Nous posons seulement un cataplasme pour que les gens n'explosent pas »[32].

Effets pervers

De même, un calcul rapide des avantages relatifs dissuadent certains bénéficiaires, en particulier les moins qualifiés, de voir véritablement leur intérêt dans un retour à l'emploi payé au SMIC, notamment lorsqu’il s’agit de travail à temps partiel[33]. Ce sont les effets de seuil[34]. Depuis 2000, des réflexions et mesures tendent à favoriser la transition entre ces deux états, une partie du dispositif du RMI étant maintenu dans les premiers mois de retour à l'emploi. La mise en place de la Prime pour l'emploi, complément de revenu pour les salariés payés aux alentours du SMIC, encourage également la reprise du travail.

Un grave facteur bloquant toute tentative de (ré)insertion professionnelle est celui de l'accès aux transports. Le seuil du RMI ne permettant dans l'immense majorité des cas que d'assurer un minimum vital, les moindres frais de déplacement entament celui-ci. C'est ainsi qu'une nouvelle forme de ségrégation s'est installée à partir des années 1970, basée sur la possession ou non d'un moyen de transport personnel (voiture, moto). De plus, l'accès à l'immense majorité des emplois est subordonné à la possession du permis de conduire, y compris dans les activités les plus éloignées du milieu routier.

De plus selon certains personnels du corps médical, notamment des infirmier(e)s psychiatriques, la stigmatisation des allocataires du RMI atteint dans certains cas le bénéficiaire en lui infligeant une réelle souffrance psychique, sensation de mal-être liée à la perte de l’image et de l’estime de soi [35]. Il existe des effets psychologiques potentiellement délétères du RMI sur les bénéficiaires les plus fragiles[36]. En effet, en raison de la dimension contractuelle du RMI, renforcée avec l'instauration du RSA, les allocataires de cette prestation sociale sont confrontés à une injonction à l'autonomie, alors même qu'une proportion importante d'entre eux en est dépourvue pour diverses raisons. Cette injonction à l'autonomie engendre chez ces allocataires les plus vulnérables un processus de fragilisation identitaire, puisqu'ils sont dans l'incapacité de s'y conformer. Ceci contribue par conséquent à un affaiblissement de l'estime de soi qui entrave leur "réinsertion sociale et professionnelle".

Critiques

Toutes les formations politiques reconnaissent une nécessité d'apporter une aide aux plus démunis, mais la forme que doit prendre cette aide varie selon les familles politiques. De façon marginale cependant, certaines personnalités, comme l'économiste Pascal Salin contestent l'idée que les pauvres puissent avoir des droits sur les riches.

Les revenus sociaux devraient selon certains cesser d'être des « trappes à inactivité » qui incitent ceux qui en bénéficient à rester sans-emploi. En effet, il arrive que le faible écart entre les prestations sociales et le revenu que procurerait une activité "désincite" le retour vers l’emploi. L'objectif du RSA est de favoriser ce retour vers l'emploi en ajoutant à la prestation-socle un revenu-chapeau, en complément d'une activité.

Ces « trappes à inactivité » ont néanmoins été surestimées[37] :

« que la plus grande partie des problèmes qui font obstacle à la reprise d’emploi des bénéficiaires de minima sociaux ne sont pas d’ordre monétaire (certains travaillent en perdant de l’argent ! ), mais ressortissent à bien d’autres contraintes : contraintes « familiales », dues notamment à l’absence de modes de garde proposés aux allocataires de l’Allocation Parents Isolés (60 % déclarent connaître des difficultés dans leur démarche de recherche d’emploi parce qu’ils et plus souvent elles ne peuvent faire garder leur enfant), contraintes de santé, contraintes de transport, absence d’accompagnement vers et dans l’emploi... En somme, il est faux d’imaginer qu’ils préfèrent ne pas travailler simplement parce que le travail ne leur rapporterait pas assez. Comme le souligne Céline Marc, ce sont moins de 1 % des bénéficiaires qui invoquent un tel manque de rentabilité financière du travail comme un obstacle au retour à l’emploi[38]. »

De même, une proportion non négligeable d’allocataires du RMI, parmi ceux qui sont financièrement désincités, reprenaient néanmoins un travail [39].

Les plus grands adversaires du RMI dans sa forme actuelle sont les libéraux, pour lesquels « le RMI est aujourd’hui une usine à immobilisme car il décourage le travail »[40]. Certains libéraux souhaitent lui substituer un « revenu d'existence inconditionnel » versé sans condition de ressources[41]. Cette mesure a notamment été soutenue par l’économiste Milton Friedman sous la forme d’un impôt négatif sur le revenu.

Le versement du RMI est une sorte de dédommagement de celui dont la productivité est inférieure au niveau du SMIC, et qui ne peut donc pas travailler en France. La suppression du SMIC, reconnu comme source de chômage par les contraintes qu’il impose aux employeurs , serait alors associée à une allocation universelle versée aux plus démunis.

Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, l'UMP a prôné la « fin de l'assistanat », dénonçant le bénéfice de minima sociaux sans contrepartie travaillée ou engagement, et appelé à lier leur versement à la participation à une activité adaptée à la situation du bénéficiaire, que ce soit sous la forme de travail d’intérêt général [42] (associations, etc.) ou de formation. Pour Éric Zemmour, le RMI introduit l'assistanat dans le système social français[43].

Le Parti socialiste a, quant à lui, proposé la mise en place d’un RSA, inspiré du rapport remis en par la commission « Famille, vulnérabilité, pauvreté » présidée par Martin Hirsch [44]. Ce RSA permettrait l’amélioration d'un tiers de ses ressources à tout bénéficiaire de minima sociaux reprenant le travail.

Martin Hirsch, nommé haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté par François Fillon, a mis en place le RSA, qui s'est substitué au RMI fin 2008.

Partisans

- Dans un contexte de libre concurrence, la suppression des minima sociaux contribuerait à renforcer la concurrence entre les salariés et donc à exercer une pression à la baisse sur les bas salaires.

Par ailleurs, les sociaux-démocrates argumentent de la façon suivante :

- Les minima sociaux ont pour but d'éviter de couper totalement les personnes en difficulté (par exemple sans emploi à la suite d'une récession économique) de la société et de pouvoir les réinsérer plus facilement par la suite (notamment en période de croissance économique).

- Ils font également valoir qu'une redistribution des revenus est efficace pour soutenir la consommation. Ils s'appuient en particulier sur les travaux de l'économiste John Maynard Keynes qui, en une période où la liberté de circulation des personnes, des fonds et des biens restait très contrôlée, partait du principe que le revenu supplémentaire des classes aisées est essentiellement thésaurisé (quand il ne s'évade pas tout simplement vers les paradis fiscaux) alors que les pauvres consacrent nécessairement la quasi-totalité de leurs ressources à la seule consommation. Les keynésiens soulignent ainsi que, dès lors que la propension à consommer est plus importante chez les ménages aux revenus modestes, un transfert monétaire vers ces ménages participera à une relance de la consommation.

Les groupes politiques situés plus à gauche (notamment à l'extrême gauche et chez les communistes) considèrent que les mesures restreignant l'accès aux revenus sociaux — par exemple en imposant l'acceptation d'emplois faiblement payés — n'ont pour but que de contrôler la population des précaires et de fournir aux employeurs une main-d'œuvre bon marché. En 2007, le Parti communiste français (PCF) a notamment proposé d’augmenter les minima sociaux de 300 euros et de les indexer sur le SMIC[45].

Réforme

Le RMI a fait l'objet d'une réforme confiée par le gouvernement Fillon à Martin Hirsch, nommé haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Cette réforme visait à le remplacer par un Revenu de solidarité active (RSA), encourageant la reprise d'activité.

Le , le RSA se substitue officiellement au RMI, qui disparaît donc à cette date.

Notes et références

- La population des allocataires du RMI : Tendances d’évolution et disparités départementales - DREES, Études et Résultats, no 568, avril 2007 [PDF] (voir archive)

- Insee, « Les bénéficiaires du RMI selon la situation familiale », La France en faits et chiffres (consulté le )

- Le père Joseph Wresinski, inspirateur d'une Église proche des pauvres - Radio Vatican, 4 juillet 2016

- « Vers un revenu minimum inconditionnel ? », Revue du MAUSS, semestrielle no 7, 1er semestre 1996, p. 108

- « Ce que la politique sociale doit aux associations », sur La Croix, (consulté le )

- Ibid.

- Rocard : « Le RMI a sauvé 2 millions de personnes » - L'Obs, 1er décembre 2008

- Loi no 2003-1200 du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité - AdmiNet

- J.-F. Bocquillon et M. Mariage, Économie générale : première G, Paris, Bordas, , 212 p. (ISBN 2-04-018961-0), p. 44

- Sous le titre " Le revenu minimum garanti : les idées, les faits, les choix ", S. Milano donne les revenus mensuels suivants : 2000 F (une personne seule), 3000 F (couple sans enfants, augmenté de 600 F par enfant). (cf. J.-F. Bocquillon et M. Mariage, ..., P. 44 et 45)

- RMI sur le site de la CAF

- Rapport d'information de la commission des Affaires sociales sur les minima sociaux (Sénat)

- http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=17&style=&col= CMU complémentaire, y avez vous droit?]

- Couverture Maladie Universelle

- portail de l'administration publique

- portail de l'administration publique

- Allocation de logement (site de la CAF)

- étude du Ministère de l'équipement, 2003, page 21

- Portail de l'administration publique

- France Telecom - Abonnement Social

- Musées nationaux - Tarifications spéciales

- Prime de Noël 2008

- J.-F. Bocquillon et M. Mariage, ..., p. 44 et 45

- Périodicité de la révision du RMI - Journal officiel du Sénat, 30 mars 2000, p. 1146

- Figaro, janvier 2007

- Sénat, 30 juin 2005

- Insee (2001), Le RMI treize ans après : entre redistribution et incitations

- Hubert Artus, Les galères des « intellos précaires », prolos du savoir, Rue89, 14 avril 2009. Recension du livre d'Anne et Marine Rambach, Les Nouveaux intellos précaires, Stock, 2009

- chiffres Insee, 2006

- [PDF] Le RMI treize ans après : entre redistribution et incitations

- « Des travailleurs sociaux amers et réduits à bricoler. » Article du Monde du 9 avril 1995, à la suite du colloque « L'action sociale et la prévention » de Saint-Claude.

- Rapport d'information de la commission des Affaires sociales sur les minima sociaux (Sénat)

- Rapport d'information de la commission des Affaires sociales sur les minima sociaux (Sénat)

- [Lettres du terrain, Vol.14 Mars 2003] ; http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2002-3-page-317.htm

- Le sociologue Nicolas Duvoux dans son ouvrage l'autonomie des assistés, sociologie des politiques d'insertion

- selon Dominique Méda

- Dominique Méda, Le Revenu de Solidarité Active en question, 24 avril 2008, La vie des idées.

- François Dubet et Antoine Vérétout, « Une réduction de la rationalité de l’acteur. Pourquoi sortir du RMI ? », Revue Française de Sociologie, 42 – 3, 2001, p. 407- 436.

- extrait site d'Alternative libérale

- site Alternative libérale par exemple

- Proposition de Nicolas Sarkozy concernant le RMI

- Éric Zemmour, Le Suicide français, Albin Michel 2014, p.307-313

- [PDF] La nouvelle équation sociale. Commission Familles, vulnérabilité, pauvreté. Avril 2005.

- Augmenter fortement les salaires, les retraites, les minima sociaux - PCF, 22 janvier 2007 (voir archive)

Annexes

Articles connexes

- Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

- Revenu minimum (dont les équivalents du RMI dans les autres pays)

- Revenu minimum d'activité

- Revenu de solidarité active

- Inégalité sociale

- Prestation sociale

- Couverture maladie universelle

- Qualité de vie

- Minima sociaux

- BIP 40

- Pauvreté en France

- Allocation universelle

- Contrat d'avenir

- Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA)

- Transferts conditionnels en espèces

Bibliographie

- Ouvrages

- Aurélien Purière, Assistance sociale et contrepartie : Actualité d'un débat ancien, L'Harmattan, 2009 (ISBN 978-2-2960-7466-8)

- Danielle Gréco, Les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RMI : Portrait statistique, L'Observatoire de l'ANPE, Noisy-le-Grand, Les Essentiels, [lire en ligne] [PDF] (voir archive)

- Nicolas Duvoux, « Le RMI et les dérives de la contractualisation », dans S. Paugam (dir.), Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales, Paris, PUF, Le Lien social, pp. 451-472

- Amédée Thévenet, R.M.I. : Théorie et pratique, Bayard, 1989 (ISBN 978-2-2271-2027-3)

- Jérôme Akinora, Les Aventuriers du RMI, L'Insomniaque, 2005 (ISBN 978-2-9087-4464-4)

- Articles

- « Vers un revenu minimum inconditionnel ? », Revue du MAUSS, no 7, 1996 (1er semestre)

- François Dubet et Antoine Vérétout, « Une « réduction » de la rationalité de l’acteur : Pourquoi sortir du RMI ? », Revue française de sociologie, vol. 42, no 3, 2001, pp. 407-436 [lire en ligne]

- Denis Fougère et Laurence Rioux, « Préface : Le RMI treize ans après : entre redistribution et incitations », Économie et Statistique 346-347, Insee, 2002