Religion en Albanie

L'Albanie, petit pays de 3 000 000 d'Albanais, indépendant en 1912, envahi par l'Italie en 1938 et par l'Allemagne en 1943, libéré en 1944, a subi une régime autoritaire auto-désignée comme « démocratie populaire » de 1945 à 1990, qui, sous la férule d'Enver Hoxha, l'a isolé du reste du monde en 1968 et a alors interdit, sous peine d'emprisonnement, toute pratique religieuse, rendant athéisme d'État obligatoire[1].

Depuis la chute de la dictature en 1990, la population est en partie revenue vers diverses formes de religion : environ 60 % sont musulmans, environ 16 % sont chrétiens.

Situation en 2020

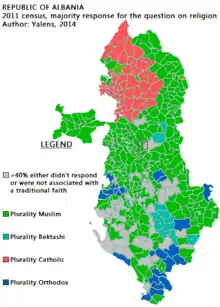

Les principales religions en Albanie sont l'islam et le christianisme. Un recensement en 2011 (en partie contesté et boycotté) relève 56.7 % de la population se déclarant d'appartenance religieuse musulmane sunnite, 10 % chrétiens catholiques (de rite romain), 6,8 % chrétiens orthodoxes (de rite byzantin), 2,5 % musulmans bektaches, 2,5 % athées, 2,1 % autres et 16,2 % ne se prononçant pas[2].

Toutefois, bon nombre d'Albanais se disent « musulmans » ou « chrétiens » pour des raisons plus identitaires que spirituelles, selon la tradition dominante de leurs familles ou de leurs régions d'origine, car en fait on compte très peu de pratiquants réguliers[3].

Bleu et rouge : traditions chrétiennes dominantes (respectivement catholique et orthodoxe).

Histoire

L'histoire de l'Albanie, de la protohistoire et durant l'Antiquité, est assez riche, mais les déplacements de populations ne permettent pas d'apprécier correctement les formes religieuses anciennes, ou du moins de relier celles connues (comme la religion olympienne) aux monothéismes qui se développent au premier millénaire.

Premiers siècles (de l'ère chrétienne)

Selon la tradition ecclésiastique, le christianisme a été introduit au Ier siècle aux populations du territoire correspondant à l’Albanie par saint Paul (Shën Pali) qui passa en Dalmatie et en Illyricum (Albanie actuelle du nord et centrale) et par l’apôtre André qui prêcha en Épire (Albanie actuelle du sud). Dans son écrit Épître aux Romains, saint Paul dit « J'ai donc propagé la parole du Christ par tous les chemins de Jérusalem » à l'Illyricum[4]. Saint Jérôme (ou Jérôme de Stridon), illyrien de Dalmatie, affirmait explicitement que saint Paul a prêché la parole du Christ dans l'Illyricum.

Il existait une petite communauté juive en Albanie dans l’Antiquité, à en juger d’après les restes de synagogues découvertes à Sarandë et Vlorë. Il en subsiste aujourd’hui à peu près 150 représentants. Le premier évêché chrétien, siégeant à Durrës, date de 58 apr. J.-C ; d’autres s’établirent à Apollonie, Buthrotum (aujourd’hui Butrint) et Shkodër. Au IVe siècle, onze évêchés sont relevés dans les limites de l’Albanie actuelle : ils étaient essentiellement répartis sur le littoral urbain gréco-romain et en particulier le long des voies romaines, l’intérieur semi-autonome continuant à pratiquer un culte polythéiste illyrien avec des divinités comme Eni, Medaure, Perëndi/Prende, Shurdhi ou Verbti/Rrmoria[5]. Le long de la via Egnatia se sont bâties des basiliques notamment à Elbasan, Pogradec et Ohrid[5].

Religions médiévales : 395c-1450c

Après la séparation définitive de l’Empire romain en Occident et Orient en 395, l’Albanie fut administrée par Constantinople mais échut, lors de l'établissement de la pentarchie ecclésiastique, à l'obédience de la papauté de Rome. Toutefois, en 732, l’empereur Léon III l’Isaurien, réagissant contre les archevêques illyriens qui avaient soutenu la condamnation papale du premier iconoclasme, détacha de Rome les évêchés hellénophones d’Illyrie et de la Grèce continentale pour les rattacher au patriarcat de Constantinople. Aux IXe et Xe siècles, après l'arrivée des Slaves dans les Balkans, la fondation d’évêchés reprend, dynamisée par une lutte d’influences entre, d’une part, Église byzantine de Constantinople et d’autre part, l’église bulgare cyrillique de Veliko Tarnovo[5]. Cette concurrence conduit à une christianisation sur des zones non touchées jusqu’alors, mais la destruction de l’Empire bulgare par l’empereur byzantin Basile II, en 1019, met fin cependant à l’influence du cyrillisme[5]. À partir de cette date, les diocèses orthodoxes albanais devinrent suffragants de l’Ohrid avant le rétablissement des métropoles de Dyrrhachion et de Nikopolis, après lequel seuls les diocèses centraux (Elbasan, Krujë) restèrent sous la dépendance d’Ohrid.

À la suite de la séparation des Églises d'Orient et d'Occident en 1054 entre l’Église de Rome désormais dite catholique et les quatre autres (Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie) désormais dites orthodoxes, toute la partie nord de l’Albanie, y compris les régions de Durrës (de rite catholique romain) jusqu’au nord du Kosovo actuel, au sud de la Serbie, et autour de Bar et de Kotor, choisirent l’obédience de l’Église catholique. Après la formation de la principauté de Dioclée, la métropole de Bar fut créée en 1089 et les diocèses d’Albanie septentrionale (Shkodër, Ulcinj) devinrent ses suffragants. Néanmoins, on pouvait y trouver aussi des églises orthodoxes. Cette division se décèle encore aujourd’hui dans la différence de styles architecturaux de certains édifices construits à partir de cette date jusqu’à la période ottomane : roman au nord, byzantin au sud[5].

Jusqu’au XIIIe – XIVe siècle et dans le courant du XVIe, l’influence vénitienne, la fondation de l’archidiocèse latin de Durrës et l’arrivée des Franciscains (XIIIe s.) vinrent renforcer l’attachement du Nord albanais à l’Église catholique, tandis que le Centre et le Sud de l’Albanie actuelle avaient gardé l’obédience orthodoxe. À la fin du XVe et au début XVIe siècle, les orthodoxes d’Albanie se partagèrent entre les obédiences grecque (patriarcat de Constantinople) et bulgare[5].

Albanie ottomane : 1450c-1912

Au même moment, l’arrivée des Ottomans confère des avantages aux mümins (nouveaux convertis à la foi musulmane) et impose des désavantages aux dhimmis (non-musulmans, soumis à de lourds impôts comme la djizîa et le kharadj, limités dans leurs droits juridiques, et devant offrir leur premier-né mâle à l’état turc pour en faire un janissaire). Soumise à cette forte pression économique, sociale et morale, presque la moitié de la population albanaise finit par adopter la religion de l’Empire ottoman pour y échapper, comme ailleurs dans l’Empire[6].

Albanie contemporaine : 1912-1944c

Au début du XXe siècle on compte en Albanie des proportions presque égales de chrétiens et de musulmans : 47 % de chrétiens pour 53 % de musulmans[7]. La communauté musulmane albanaise s’organise sur le plan institutionnel en 1923, sous les auspices du roi Zog Ier[8]. Le Congrès constitutif (36 délégués, dont 7 étaient aussi des parlementaires) décide le remplacement de la langue liturgique arabe par la langue albanaise, l’interdiction du voile et de la polygamie, et la séparation du califat[9] (aboli l’année suivante en Turquie par Mustafa Kemal Atatürk[10]). Enfin, le Conseil supérieur de la charia devait être de souche albanaise.

La communauté bektache, courant musulman libéral, appartenant au bektâchîsme, ordre derviche soufi proche du chi’isme, s’organise en ordre religieux albanais à Tirana en 1922. Elle est donc enregistrée sur une colonne à part par les chercheurs[11] puis devient clandestine sous la dictature athée. Depuis, il n’existe pas de chiffres officiels récents sur la population de la communauté bektache mais les anciennes statistiques vont de 150 000 fidèles (Kingsley, 1994, p. 85) à 200 000 familles[12] (Tomor, 1994) (statistiques de 1912 et 1967). Il semble que les bektaches représentent environ 15 % de la population albanaise[12] soit environ 425 000 personnes.

Les bektaches sont principalement situés :

Albanie communiste : 1944c-1990c

La République populaire socialiste d'Albanie (1944-1991) impose un athéisme d'État, interdit la pratique de toute religion jusqu'en 1990. Tous les lieux de culte sont démolis, ou reconvertis en espaces civils ; imams et prêtres sont massacrés et de nombreux fidèles mis aux travaux forcés, notamment pour construire des milliers de blockhaus le long des frontières et des routes du pays (« mur d'Enver Hoxha »). En 1967, l'Albanie se proclame officiellement « premier État athée du monde »[13].

Depuis 1990

Depuis la chute de la dictature en 1990, outre un retour des religions antérieures, l’Albanie devient un terrain à conquérir par de nouveaux groupes religieux, chrétiens (évangéliques, mormons ou jéhovistes) et musulmans (chiites, soufis ou salafistes).

De nombreux prêtres et missionnaires catholiques italiens se rendent aussi en Albanie, et de jeunes Albanais à vocation partent étudier dans les séminaires outre-Adriatique. L’Université catholique Mère Teresa, projet piloté par le cardinal italien Pio Laghi, est inaugurée en 2005 à Tirana.

Repères en 2020

Paysage religieux albanais[14] :

- Islam en Albanie (56-59 %),

- Sunnisme, majoritaire dont soufisme comme Khalwatiyya et Samā‘.

- Bektachisme (2,9 %) (proche de l'alévisme).

- Christianisme en Albanie (en)

- Église orthodoxe d'Albanie (6,8 % au recensement contesté, peut-être 20-25 %).

- Église catholique en Albanie (environ 300 000 fidèles, soit 10 %), et les 38 Martyrs d'Albanie (1945-1974) dont Église grecque-catholique albanaise (3 200 en 2005)

- Protestantisme(s) en Albanie (en) (8 000 en 2008, probablement 20 000 en 2020))

- Autres spiritualités

- Histoire des Juifs en Albanie (200 en 2010)

- Baha'isme en Albanie (en)

- Néopaganisme à base de mythologie paléo-balkanique (en) (façon Zalmoxianisme)

- Autres

Articles connexes

- Bâtiments religieux en Albanie (en)

- Liste d'églises en Albanie (en)

- Histoire de l'Albanie

- Culture de l'Albanie

- Littérature albanaise

- Shoah en Albanie

Références

- Albanie: le pape à la rencontre d'un catholicisme de résistance ; Persécutions anti-chrétiennes dans le bloc de l'Est (1917-1990) (en)

- (en) « The World Factbook », sur cia.gov (consulté le )

- Rapper, Gilles de, « Espace et religion : chrétiens et musulmans en Albanie du Sud », sur revues.org, Études balkaniques. Cahiers Pierre Belon, Association Pierre Belon, (ISBN 2-910860-10-8, ISSN 1260-2116, consulté le ), p. 17–39.

- « Le Nouveau Testament, Epitre aux Romains, Epilogue, Le ministère de Paul », dans La Bible de Jérusalem (traduite en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem), Editions du Cerf, , p. 1915.

- Collectif, Le Petit Futé Albanie 2012-2013, 3e éd., Paris, Nouvelles Éditions de l'Université, 2012, p. 33.

- Arthur de Boutiny, « Qu’est-ce que le «…», symbole utilisé pour identifier les chrétiens d’Irak ? », sur L'Obs, .

- E. Barbarić, Albanie, ed. Enrico Voghera, Rome 1905.

- Ali Basha, Islami në Shqipëri gjatë shekujve, Tiranë 2000

- Kongresi i Muslimanëve në Shqipëri: çështja e kalifatit dhe reformat islamike në Oriente Moderno 2, 1922-1923.

- Alban Dignat, « 3 mars 1924 Les députés turcs abolissent le califat », sur herodote.net, (consulté le ).

- (fr) « Tomor, plongée au cœur d’un pèlerinage musulman », Hugo Berriat, Ijsberg Magazine, 8 octobre 2014

- Center for Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE) MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE, Bektashis of Albania

- (en) Robert Elsie, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture, Londres, C. Hurst & Co. Publishers, , 357 p. (ISBN 978-1-85065-570-1, présentation en ligne), p. 18.

- (en) « Research and data from Pew Research Center », sur Pew Research Center (consulté le ).

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Albanie » (voir la liste des auteurs).