Religion au Cambodge

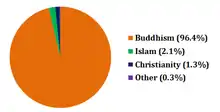

Une forte majorité de Cambodgiens (plus de 95 %) sont adeptes du bouddhisme theravāda, par ailleurs religion d’État. Le terme figure d’ailleurs au second rang dans la devise du royaume du Cambodge actuel (« Nation, Religion, Roi »).

Cette prépondérance se retrouve dans la constitution qui reconnait le bouddhisme comme religion d’État[1].

À côté de cette religion dominante coexistent une petite communauté musulmane (moins de 2 %), essentiellement implantée parmi l’ethnie Cham, quelques chrétiens et des minorités montagnardes (Khmer Loeu) qui ont conservé l’animisme, en vigueur dans toute la région avant l’apparition de l’hindouisme.

Malgré cette hégémonie, comme dans la plupart des pays partageant la même obédience, qui se soucie peu de prosélytisme, la liberté de culte[note 1] parait respectée et aucune confession ne semble faire l’objet de persécution religieuse[2].

| Religion | Pourcentage | Population |

|---|---|---|

| Bouddhisme | 96,93 % | 12 984 523 |

| Islam | 1,92 % | 257 022 |

| Autres religions | 0,78 % | 104 081 |

| Christianisme | 0,37 % | 50 056 |

| Total | 100,00 % | 13 395 682 |

Bouddhisme

Le bouddhisme theravāda est la religion d’État depuis la fin du règne de Jayavarman VII (1181-1218), mise à part une réaction shivaïte au XIIIe siècle, sous Jayavarman VIII[4] et l’épisode des régimes communistes du Kampuchéa démocratique et de la république populaire du Kampuchéa à la fin du XXe siècle[5].

Jayavarman VII pratique le Bouddhisme grand véhicule Mahayana

De nos jours, le bouddhisme garde un rôle central auprès de la monarchie. Les vénérables des deux ordres (Maha Nikaya et Dhammayuttika Nikaya) sont membres de droit du conseil du trône chargé de choisir un nouveau souverain lorsque la fonction royale est vacante. De même, lors du couronnement, le monarque doit s’engager à se conformer aux quatre enseignements fondamentaux du Bouddha et à faire preuve de compassion pour son peuple[6].

Enfin, comme souvent pour les religions majoritaires, le bouddhisme cambodgien, outre son aspect spirituel, comporte aussi un volet social. La construction, puis l’entretien d’une pagode est souvent un acte fédérateur d’une communauté villageoise ou d’un quartier, où chacun contribue en fonction de ses moyens, l’un amenant des fonds, l’autre participant aux travaux. Les localités rivalisent alors pour faire paraître leur lieu de culte le plus somptueux possible et essayent d’attirer les personnes ayant une réputation de haute probité morale dont les enseignements assureront la renommée de la pagode hors de la communauté[7]. Beaucoup de moines et de pratiquants du Bouddhisme Théravada au Cambodge suivent un chemin contraire par rapport à l'enseignement du Bouddha. C'est une religion d'Etat, que les hommes politiques n'hésitent pas à l'utiliser comme moyen pour atteindre leurs buts.

Islam

L‘islam est la principale religion de la minorité cham (dont les membres sont aussi appelés Khmers Islam ou Cambodgiens musulmans) et de Malais vivant dans ce pays[8].

En 2008 leur estimation est d'environ 250 000, soit un peu moins de 2 %[3] de la population.

Christianisme

Catholicisme

La première mission chrétienne connue au Cambodge est celle menée dans les années 1550 par un dominicain portugais du nom de Gaspard de Santa-Cruz, mais dans ses mémoires il reconnut lui-même l’échec de son entreprise[9]. Depuis, d’autres tentatives se sont succédé, mais les conversions sont restées rares[10].

D’après les statistiques du Vatican, les catholiques étaient au nombre de 120 000 au Cambodge en 1953, ce qui en faisait le second groupe religieux de l’époque derrière les bouddhistes. Ce chiffre devra être revu à la baisse au printemps 1970, après le rapatriement de quelque 50 000 d’entre eux d’origine vietnamienne. On estime que la majorité de ceux qui restaient alors au Cambodge en 1972 étaient des Européens, essentiellement Français et allaient être évacués en 1975, lors de la mise en place du Kampuchéa démocratique[11].

Pendant le régime de Pol Pot, la communauté catholique du Cambodge, très minoritaire, est proportionnellement l'une des plus touchées parmi les groupes ethniques et religieux : le nombre de « disparus » est évalué à 48,6 %[12]. Le décès en camp de travail de Mgr Joseph Chhmar Salas, vicaire apostolique de Phnom Penh avec d'autre prêtres cambodgiens en est un symbole fort[13]. Souvent citadins, les catholiques ont également le tort d'être, pour une grande partie d'entre eux, d'ethnie vietnamienne, et associés au souvenir de la colonisation française de l'Indochine. La cathédrale de Phnom Penh est, avec la Banque nationale du Cambodge, le seul édifice à être totalement rasé par les Khmers rouges[12].

Les cultes sont à nouveau autorisés à partir de 1979 par la République populaire du Kampuchéa, mais le pays reste quasiment fermé aux puissances occidentales. Pour contourner cette limitation, les missionnaires réinvestissent le pays sous couvert d’une organisation humanitaire (Caritas), seul moyen pour eux de revenir au Cambodge[14]. Les frontières s'ouvrent finalement au début des années 1990 et l'église catholique peut se reconstruire. Le pays est divisé en un vicariat apostolique (Phnom Penh) et deux préfectures apostoliques (Battambang et Kampong Cham). En 2002, le père François Ponchaud des Missions étrangères de Paris estimait la communauté catholique du Cambodge à « 10 000 chrétiens cambodgiens » et de « 15 000 à 20 000 Vietnamiens »[15].

Protestantisme et évangélisme

Concernant les protestants, les seuls chiffres disponibles quant au nombre d’adeptes sont ceux du recensement de 1962, qui en dénombrait quelque 2 000. Ce nombre augmentera pendant la République khmère avec l’arrivée de nombreuses missions humanitaires confessionnelles et évangélistes venues apporter leur aide dans la guerre civile qui s’ensuit et qui en profitent pour obtenir quelques conversions, mais comme pour les catholiques, l'avènement du régime khmer rouge au printemps 1975, marquera le départ des missionnaires et la fin de la pratique de toute religion[16].

Dans les années 1980, les missions investissent les camps de réfugiés et se livrent une compétition acharnée quant aux conversions[note 2] qui amène les observateurs à estimer que le nombre de chrétiens cambodgiens est plus important en Thaïlande qu’il ne l'a jamais été au Cambodge[18].

Les églises évangéliques sont aujourd’hui très présentes et font un prosélytisme soutenu que même les catholiques sur place dénoncent[19]. Toutefois, si de nombreuses adhésions sont obtenues, généralement en échange d’une formation ou d’une aide humanitaire, la plupart de ces nouveaux fidèles retournent à leur croyance initiale sitôt que les bienfaits tirés de cette nouvelle conversion s’estompent[20].

Hindouisme

L’hindouisme a été, parfois seul, parfois avec le bouddhisme, la religion d’État des différentes entités territoriales qui se sont succédé au Cambodge du début de l’ère chrétienne au XIVe siècle. Il a aussi été une source d’inspiration indéniable de l’art khmer[21].

Même si les sources sur cette période restent parcellaires, il est néanmoins possible de dégager quelques lignes directrices quant aux pratiques religieuses. L’étude de la statuaire indique qu’au moins depuis le Ve siècle, l’essentiel des rites pratiqués semblent découler du vishnouisme, et ce jusqu’à la fin du IXe où apparaissent des temples dédiés à Brahmā, mais comportant des espaces pour les hommages à Vishnou et Shiva. Le culte de cette divinité prend progressivement de l’importance quand bien même les autres vénérations semblent rester tolérées. Tout au plus notera-t-on un bref retour du vishnouisme au premier plan dans la première moitié du XIIe, lorsque Suryavarman II fera bâtir Angkor Vat, le seul temple d’État du Cambodge dédié au dieu protecteur de la trimourti hindoue. Mais les adeptes de Shiva reprennent rapidement leur place prépondérante pour quelques décennies, avant que Jayavarman VII ne proclame le bouddhisme mahāyāna seule religion d’État. Une brève réaction shivaïte aura lieu dans la seconde moitié du XIIe siècle où, au moins à Angkor, les représentations du Bouddha seront détruites ou transformées en effigie de la nouvelle divinité. Cette réaction restera toutefois sans lendemain et il semble que peu après une forme moins radicale du shivaïsme ait cohabité au Cambodge avec le bouddhisme mahāyāna jusqu’au XIVe siècle où ces deux religions s’effaceront au profit exclusif du bouddhisme theravāda[22].

De nos jours, on peut observer la présence d'un ou plusieurs brahmanes du Palais royal (les Bakous) au cours de cérémonies traditionnelles telles celle du Sillon sacré (Chrat Preah Nongkal) destinée à augurer de bonnes récoltes[23] - [24]. Les Bakous continuent à vivre à la cour du roi et à officier dans les grandes cérémonies exaltant le principe monarchique : tonte du toupet au baptême des princes du sang, fêtes d'anniversaire royaux, labourage sacré, Fête des eaux (Om Touk), nouvel an khmer (Chaul Chnam)[25]. Mais aucune source ne semble exister quant à la pratique de l’hindouisme en tant que religion au Cambodge en dehors de ces rites et rituels[26].

Khmers Loeu

Les peuplades du nord-est cambodgien pratiquent une forme d’animisme hérité des périodes préangkoriennes[27].

D’après ces croyances, l’existence serait régie par la cohabitation entre les habitants des contrées, l’esprit de leurs morts, le riz en tant que nourriture de base qu’il faut choyer, ainsi que par les Neak Ta, sortes de génies qui commandent aux éléments naturels et dont il est nécessaire de s’attacher la protection. Un seul de ces éléments venant à être contrarié et c’est l’ensemble de l’édifice qui sera affecté[28].

Chaque communauté villageoise comprend ce qui peut s’apparenter à un sorcier, chargé de communiquer avec ces Neak Ta. En cas de crise, des animaux leur sont sacrifiés pour apaiser leur courroux. Les maladies, pour leur part, sont considérées comme des tourments causés par des esprits malfaisants et qu'on éloigne par des talismans et des remèdes préparés par des chamans[11].

Même si la plupart des Cambodgiens sont adeptes d’autres cultes, ils conservent, surtout dans les campagnes, une partie de ces croyances et continuent, tout en pratiquant leur religion, à vénérer des génies protecteurs[29].

Judaïsme

La communauté juive représente moins de 200 personnes à travers tout le royaume. En 2009, Rabbi Bentzion fonde la première institution juive du pays : la maison Chabad à Phnom Penh qui propose un lieu d'échange et de rencontre pour expatriés de confession juive et voyageurs de passage. L'institut met à disposition un Mikvé pour les hommes et un autre pour les femmes, une bibliothèque ainsi qu'une synagogue[30].

Articles connexes

- Maison des esprits (pratiques animistes)

- Bouddhisme au Cambodge

- Temples hindouistes au Cambodge, (10 000 hindouistes en 2010, 40 000 en 2012, estimations)

- Catholicisme au Cambodge

- Islam au Cambodge

- Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours au Cambodge (en) (15 000 adepte en 2018)

- Histoire des Juifs au Cambodge (en)

- Dhammayietra (en), grand pèlerinage annuel

- Foi baha'ie au Cambodge (en) (16 700 adeptes, estimation 2010)

- Liberté de religion au Cambodge (en)

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Religion in Cambodia » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Buddhism in Cambodia » (voir la liste des auteurs).

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Crimes du régime Khmer rouge » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Cette liberté est garantie par la constitution tant que le culte ne va pas à l’encontre de l’ordre et de la sécurité publics et qu’il ne porte pas atteinte aux autres croyances et religions[1].

- Ces conversions étaient souvent obtenues en échange d’une aide humanitaire ou de la promesse d’un visa vers un pays occidental[17].

Références

- Constitution du Royaume du Cambodge du 24 septembre 1993 : Amendée en février 2008 (lire sur Wikisource), chap. III (« Des droits et des devoirs des citoyens khmers »), article 43

- « Cambodge », Fiches pays, sur L'observatoire de la liberté religieuse, AED - Aide à l'Église en détresse, (consulté le )

- (en) United Nations Statistics Division, « Population by religion, sex and urban/rural residence », Cambodia * 2008, sur UNData (consulté le )

- Claude Jacques (photogr. Michael Freeman), Angkor, résidence des dieux, Olizane, , 320 p. (ISBN 978-2-88086-275-6, présentation en ligne), « Le XIIIe siècle et après ... », p. 281

- François Bizot, Recherches sur le bouddhisme khmer : Le Don de soi-même, t. 3, École française d'Extrême-Orient, coll. « Monographies », , 206 p. (ISBN 978-2-85539-730-6), p. 3-5

- Jean-Marie Crouzatier, Transitions politiques en Asie du Sud-Est : les institutions politiques et juridictionnelles du Cambodge, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, , 182 p. (ISBN 9782361701048, présentation en ligne), partie 2, chap. 2 (« Un régime politique ambigu - Les fondements de l'identité khmère »), p. 100-101

- Adhémar Leclère, Le Bouddhisme au Cambodge, Paris, Ernest Leroux, , 536 p., p. 395-399

- Jean Delvert, Le paysan cambodgien, L'Harmattan, coll. « Recherches Asiatiques », , 688 p. (ISBN 978-2-7384-2451-8, lire en ligne), p. 22-23

- (en) C. R. Boxer (dir.) et al., South China in the Sixteenth Century (1550-1575) : Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr Gaspar Da Cruz, Op , Fr Martin De Rada, Oesa, (1550-1575), Hakluyt Society, , 480 p. (ISBN 978-1-4094-1472-8), p. 59-63

- François Ponchaud (préf. Yves Ramousse, postface Roger Etchegaray), La Cathédrale de la rizière : 450 ans d'histoire de l'église au Cambodge, Le Sarment, coll. « Des chretiens », , 237 p. (ISBN 978-2-86679-069-1, présentation en ligne)

- (en) Robert K. Headley, Jr, « A Country Study: Cambodia », Chapter 2 - The Society and Its Environment * Religion * Other religions, sur Country Studies, Bibliothèque du Congrès, (consulté le )

- Jean-Louis Margolin, Cambodge : au pays du crime déconcertant in Le Livre noir du communisme, Robert Laffont, , 846 p. (ISBN 978-2-221-08204-1), p. 649

- Benoît Fidelin, Prêtre au Cambodge : François Ponchaud, l'homme qui révéla au monde le génocide, Éditions Albin Michel, coll. « Spiritualité », , 263 p. (ISBN 978-2-226-10774-9, présentation en ligne), p. 264

- Sabine Trannin, « Présence massive et ambivalente des organisations humanitaires : Bonne volonté et effet pervers », Églises d'Asie, asie du Sud-Est * Cambodge no 413, (lire en ligne) partie III (« Les dérives inquiétantes de l'aide des ONG »), chap. 4 (« Dérives religieuses »

- François Ponchaud, « L'Église catholique du Cambodge face au monde - Une Église en résurrection (1990-2002) », Églises d’Asie, Service of Documentation and Study on Global Mission (SEDOS), (consulté le )

- (en) David Joel Steinberg, Cambodia : Its People, Its Society, Its Culture, Literary Licensing, LLC, , 366 p. (ISBN 978-1-258-25335-6), p. 57-62

- Christian Billon, Rouge a disparu, Publibook, coll. « Romans de société », , 316 p. (ISBN 978-2-342-00299-7, lire en ligne), p. 222-223

- (en) Nancy J. Smith-Hefner, « Ethnicity and the Force of Faith : Christian Conversion among Khmer Refugees », Anthropological Quarterly, The George Washington University Institute for Ethnographic Research, vol. 67, no 1, , p. 24-67 (JSTOR 3317275)

- Benoît Fidelin, Prêtre au Cambodge : François Ponchaud, l'homme qui révéla au monde le génocide, Éditions Albin Michel, coll. « Spiritualité », , 263 p. (ISBN 978-2-226-10774-9, présentation en ligne), chap. 11 (« Dire Dieu en Khmer »), p. 239-240

- Alain Forest (dir.) et al., Cambodge contemporain, Les Indes savantes, , 525 p. (ISBN 9782846541930), partie I, chap. 1 (« Pour comprendre l'histoire contemporaine du Cambodge »), p. 127

- Toan Thach, Les khmers à l'ère de l'hindouisme : Les secrets d'Angkor, Éditions L'Harmattan, coll. « Recherches asiatiques », , 224 p. (ISBN 978-2-296-49286-8, présentation en ligne), p. 25-29

- Bruno Dagens, Les Khmers, Société d'édition Les Belles Lettres, , 335 p. (ISBN 9782251410203), chap. VI (« La religion »), p. 174-181

- Jean-Marie Cambacérès, Sihanouk : le roi insubmersible, Le Cherche midi, coll. « Documents », , 459 p. (ISBN 9782749131443, présentation en ligne), « Le retour de Sihanouk : renouveau et reconstruction du pays », p. 363-364

- Krystel Maurice, « Fête du Sillon Sacré : bons présages pour les récoltes », Cambodge Post, (lire en ligne)

- Paul Fuchs, Fêtes et cérémonies royales du Cambodge d'hier, l'Harmattan 1991

- http://leguidedangkor.com/cambodge/%7C Les religions au Cambodge

- (en) Margaret J. Goldstein, Cambodia in Pictures, Lerner Publications Co., (réimpr. 2), 80 p. (ISBN 978-0-8225-1994-2, lire en ligne), p. 54

- Alain Forest, Le Cambodge et la colonisation française : Histoire d'une colonisation sans heurts (1897 - 1920), vol. 1, Éditions L'Harmattan, coll. « Centre de documentation et de recherches sur l'Asie du Sud-Est et le monde insulindien », , 546 p. (ISBN 9782858021390), chap. III (« Le roi, les génies et le Bouddha »), p. 36-38

- Alain Forest, Le culte des génies protecteurs au Cambodge : Analyse et traduction d'un corpus de textes sur les neak ta, Éditions L'Harmattan, coll. « Recherches Asiatiques », , 256 p. (ISBN 978-2-7384-1317-8, lire en ligne)

- (en) « Site web du Chabad Cambodia »