Relations entre la Chine et le Tibet durant la dynastie Ming

La nature exacte des relations sino-tibétaines pendant la Dynastie Ming (1368–1644) de Chine est incertaine. L'analyse de ces rapports n'est pas facilitée par les conflits politiques modernes et l'application du concept de la souveraineté westphalienne[3] à une époque où ce concept n'existait pas encore. Certains historiens modernes habitant et travaillant en République populaire de Chine affirment que la Dynastie Ming jouissait d'une souveraineté incontestée sur le Tibet, en se fondant sur la distribution par la Cour des Ming de divers titres aux dirigeants tibétains, l'acceptation complète par les Tibétains de ces titres, et un processus de renouvellement pour les successeurs de ces titres qui a impliqué de se rendre dans la capitale des Ming. Les historiens de la RPC prétendent aussi que le Tibet fait partie intégrante de la Chine depuis le XIIIe siècle, et donc de l'Empire Ming. Mais la plupart des historiens hors de la RPC, par exemple Turrell V. Wylie, Melvin C. Goldstein, et Helmut Hoffman, disent que la relation était celle de la suzeraineté, que les titres Ming étaient seulement nominaux, que le Tibet restait une région indépendante hors du contrôle Ming, et qu'il a simplement payé un tribut jusqu'au règne de Jiajing (1521–1566), qui mit fin aux relations avec le Tibet.

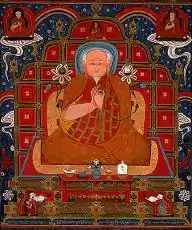

Certains historiens notent que les dirigeants tibétains durant la dynastie Ming se sont engagés fréquemment dans la guerre civile et ont dirigé leur propre diplomatie étrangère avec les états avoisinants comme le Népal. Certains lettrés soulignent l'aspect commercial de la relation entre les Ming et les Tibétains, notant que la Dynastie Ming manquait de chevaux pour la guerre expliquant l'importance du commerce de cheval avec le Tibet. D'autres prétendent que la signification de nature religieuse de la relation de la Cour des Ming avec les lamas tibétains est sous-estimée dans l'érudition moderne. Dans l'espoir de ranimer la relation particulière du précédent dirigeant Mongol Kubilai Khan (r. 1260–1294) et de son supérieur spirituel Drogön Chögyal Phagpa (1235–1280) de l'école Sakyapa du bouddhisme tibétain, l'Empereur Ming chinois Yongle (r. 1402–1424) a fait un effort concerté pour construire une alliance séculière et religieuse avec Deshin Shekpa (1384–1415), le Karmapa de l'école tibétaine Karma Kagyu. Cependant, les tentatives de Yongle restèrent infructueuses.

Les Ming ont lancé des interventions armées sporadiques au Tibet au XIVe siècle, mais n'ont pas eu de garnison ni de troupes permanentes là-bas. De temps en temps, les Tibétains ont utilisé aussi la résistance armée contre les incursions Ming. L'empereur Wanli (r. 1572–1620) a fait des tentatives pour rétablir des relations sino-tibétaines après l'alliance tibéto-mongole inauguré en 1578, qui a affecté la politique étrangère subséquente de la dynastie Qing (1644–1912) de la Chine dans leur soutien au dalaï-lama de l'école des Gelugpa. Vers la fin du XVIe siècle, le Mongols furent les protecteurs armés du dalaï-lama, après avoir augmenté leur présence dans la région de l'Amdo. L'apogée en fut la conquête du Tibet de 1637–1642 par Güshi Khan (1582–1655).

Arrière-plan historique

Empire mongol

L'empire tibétain (VIIe-IXe s.) fut une grande puissance contemporaine de la dynastie Tang (618–907) et son concurrent principal pour la domination de l’Asie centrale jusqu’à sa chute[4] - [5]. Les souverains tibétains de la dynastie Yarlung signent des traités de paix avec les Tang, dont un en 821 fixant les frontières entre les deux pays[6]. Durant la période suivante des Cinq Dynasties et Dix Royaumes (907–960), les dynasties qui se partagent la Chine éclatée ne voient plus comme une menace le Tibet où la division féodale a remplacé l'empire ; les relations entre les deux pays sont au point mort[7] - [8]. La dynastie Song (960–1279) qui arrive ensuite a laissé peu de documents concernant les relations sino-tibétaines[8] - [9], ses empereurs étant surtout préoccupés par la lutte contre les Khitans de la dynastie Liao (907–1125) et les Jurchen de la dynastie Jin (1115–1234)[9].

En 1207, le Mongol Genghis Khan (r. 1206–1227) conquiert le royaume tangout des Xia Occidentaux (1038–1227)[10] et envoie la même année des représentants au Tibet pour établir des relations diplomatiques[11]. Alarmés par la chute des Xia, les Tibétains se résolvent à payer le tribut[10]. Ils cessent néanmoins à la mort de Gengis Khan, et son successeur Ögedei Khan (r. 1229–1241) décide l’invasion du Tibet[12]. Les troupes de Qöden, petit-fils de Gengis Khan, pénètrent jusque Lhassa[10] - [13]. Durant le raid, en 1240, Qöden fait venir à son camp situé dans l’actuel Gansu Sakya Pandita (1182–1251), hiérarque Sakya[10] - [13]. Sakya Pandita manifeste sa bonne volonté en se rendant au camp mongol en 1247. le Tibet est officiellement inclus dans l’Empire mongol durant la régence de Töregene Khatun (1241–1246)[13] - [14]. Une relation protecteur - conseiller religieux est ainsi établie entre les Mongols et les Sakya, bien que l'investiture de ces derniers n’ait dans un premier temps que « peu d’impact réel », le Tibet étant très fragmenté[10].

Kubilai, qui a reçu en 1236 un grand apanage en Chine du Nord de son frère Ögedei Khan et sera à son tour Khagan de 1260 à 1294[15], poursuit la politique mongole de contrôle par l'intermédiaire de potentats locaux. Il souhaite établir des contacts avec Karma Pakshi (1203–1283), hiérarque de Karma Kagyu et second Karmapa, mais ce dernier ayant rejeté son invitation, il fait venir en 1253 à sa cour Drogön Chögyal Phagpa (1235–1280), successeur et neveu de Sakya Pandita[16] - [17] - [18]. Une relation privilégiée s’établit entre Phagpa et Kubilai, le premier reconnaissant les qualités politiques du second et Kubilai considérant Phagpa comme son premier conseiller religieux[16] - [18] - [19]. Drogön Chögyal Phagpa est nommé régent ou vice-roi (sde srid) du Tibet divisé en treize myriarchies[18] - [19] - [20].

Le Tibet entre donc dans l'Empire Mongol avant la proclamation de la dynastie Yuan (1271–1368)[18]. Selon Van Praag, la chute des Song du Sud en 1279 « marque la fin de la Chine indépendante » qui se retrouve alors sous le contrôle des Yuan au même titre que le Tibet, la Mongolie, une partie de la Corée, de la Sibérie et de la Birmanie[21]. Selon Morris Rossabi, « Kubilai voulait être vu comme Khagan mongol tout autant qu'empereur de Chine. Bien que ce soit avec ce dernier pays que son destin se trouve lié dès les années 1260, il n'abandonna pas ses prétentions au Khanat universel. ». Néanmoins, « malgré ses succès en Chine et en Corée, il ne fut jamais réellement accepté comme tel[22]. » C'est ainsi qu'il s'identifia de plus en plus à un empereur de Chine[23].

Fin des dominations Sakya et Yuan

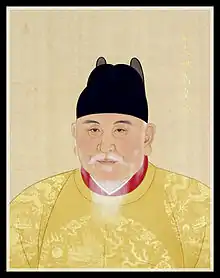

En 1358, Janchub Gyaltsän (Byang chub rgyal mtshan) (1302–1364), myriarche de la lignée Phagmodru, vainc les Sakya[21] - [24] - [25] et les Yuan se voient obligés d’accepter leur hégémonie de fait sur le Tibet[21] - [24] - [25]. En 1368, la révolte des Turbans rouges menée par des Chinois Han vient à bout des Yuan et Zhu Yuanzhang devient l’empereur Hongwu (r. 1368–1398) de la dynastie Ming[26].

On ne sait pas à quel point la cour des Ming était au courant des luttes entre les lignées bouddhistes tibétaines, mais les empereurs voulaient éviter que ce pays ne devienne une menace comme sous les Tang et souhaitaient maintenir des relations avec des Tibétains influents[24] - [27]. Hongwu ne reconnaît pourtant pas officiellement le pouvoir des Phagmodru, approchant plutôt le karmapa dont la lignée est bien implantée dans le Kham et le Sud-Est du Tibet, régions plus proches de la Chine. Il envoie des représentants au Tibet durant les hivers de 1372–1373 pour demander que les titulaires de fonctions attribuées par les Mongols renouvellent leur titre et leur allégeance[24]. Néanmoins, Rolpe Dorje (1340–1383), 4e karmapa, rejette son invitation à la cour de Nankin, n’envoyant que quelques disciples[24]. Bien que les édits de Hongwu manifestent son souci de maintenir le lien bouddhiste avec le Tibet[28] - [29], et qu'il envoie une mission en 1378–1382 à la recherche de textes bouddhistes (menée par son conseiller religieux le moine Zongluo)[28] - [29] contrairement aux souverains Mongols, il ne favorise pas le bouddhisme tibétain. La conversion à cette forme de religion est d'ailleurs interdite pendant une période au début de la dynastie[30] ; on connaît peu de moines et encore moins de laïcs chinois pratiquants du bouddhisme tantrique avant l’époque républicaine (1912–1949)[30]. Selon Morris Rossabi, il faut attendre le règne de Yongle (r. 1402–1424) pour assister à une réelle tentative de développement des relations sino-tibétaines[31].

Informations provenant des Annales des Ming

Les Annales des Ming compilées en 1739 sous les Qing (1644–1912) mentionnent l’établissement de la Maréchalerie civile et militaire d’Elisi (non loin de l’actuelle Leh)[32] pour le contrôle du Tibet occidental et des commanderies itinérantes d’U-Tsang (烏思藏都指揮使司) et du Dokham (Amdo-Kham) (朵甘衛都指揮使司) couvrant respectivement le Tibet central et oriental[33] - [34] Ces administrations supervisaient une commanderie itinérante (指揮使司), trois services de pacification (宣尉使司), six services d’expédition (招討司), quatre services des myriarchies responsables de 10 000 foyers (萬戶府), dix-sept services de chiliarchies responsables de 1000 foyers (千戶所)[35].

La cour Ming décerne des titres aux lamas distingués : les plus importants sont trois Princes du Dharma (法王) suivis de cinq Princes (王), sans oublier les habituels Grand Précepteur national (大國師) et Précepteur national (國師). Karma Kagyu, Sakya et Gelug sont ainsi distingués[36] - [37]. Ces titres étant décernés par le gouvernement central chinois, leurs titulaires étaient théoriquement tenus de respecter les lois de l’empire dans l’exercice de leurs fonctions[38], mais régnait alors le système légal typiquement tibétain mis en place par les Phagmodru[39]. Des historiens sont d’avis que ces titres n’étaient pas accompagnés d’un pouvoir réel au contraire de ceux donnés par les Mongols[40] - [41].

Turrell V. Wylie et Li Tieh-tseng ont mis en doute la crédibilité des Annales des Ming au regard des recherches modernes[42]. Selon Van Praag les nombreuses missions tibétaines à la cour des Ming sont mentionnées dans les Annales comme porteuses de tribut[43], mais il s’agissait certainement d’achats de chevaux, la source mongole étant inaccessible en raison de conflits[43].

Débat académique contemporain

Transition des Yuan aux Ming

Les opinions des historiens divergent quant à la nature exacte des relations entre le gouvernement Ming et le Tibet. Selon Van Praag, approuvé par Xagabba Wangqug Dedai, les historiens officiels Chinois voyaient le Tibet comme une nation étrangère tributaire, et les relations entre les potentats étaient de nature protecteur-conseiller religieux[44] - [45].

Wang Jiawei et Nyima Gyaincain s’opposent eux à cette vision des choses, citant l’envoi d’édits impériaux au Tibet dans les deux premières années de règne Ming comme la preuve que l’empereur considérait le Tibet comme une partie du territoire à pacifier[44].

Ils mentionnent à l’appui de leur thèse la visite à la cour de Nankin du prince mongol Punala, administrateur héréditaire de certaines régions du Tibet, venu muni du sceau de fonctionnaire remis par les Yuan porter sa part de tribut et faire allégeance[46]. Les lamas titulaires d’un titre princier décerné par les Yuan, qu’ils semblaient accepter puisqu’ils se désignaient ainsi, étaient tenus de venir à la cour des Ming pour en obtenir le renouvellement ; on peut donc dire selon eux que les Ming avaient « pleine souveraineté sur le Tibet ». Les édits impériaux envoyés aux administrateurs civils et militaires détenant leurs fonctions des Yuan, leur demandant de venir à la cour renouveler leur délégation de pouvoir, obtinrent la soumission de ces officiels et le Tibet fut incorporé dans le régime Ming, donnant à cette dynastie le même pouvoir sur le Tibet que celui possédé par les Yuan[47].

Selon Thomas Laird, Wang et Nyima expriment le point de vue du gouvernement chinois, présentant la dynastie Yuan comme une dynastie chinoise ordinaire comme celle des Ming qui lui a succédé, alors que la Chine des Yuan était en réalité une partie de l’Empire mongol[48]. Il affirme que les dirigeants mongols administraient à la fois le Tibet et la Chine comme deux entités séparées, à la façon dont l’Empire britannique contrôlait l’Inde et la Nouvelle-Zélande sans que cela fît du premier pays une part du second[49]. Il ajoute que les écrits mongols et tibétains ultérieurs sur la conquête mongole du Tibet « comme tous les écrits non chinois, ne représentent jamais les faits comme une domination chinoise sur le Tibet»[49]."

La Columbia Encyclopedia fait une distinction entre la dynastie Yuan et les autres khanats de l’empire mongol (Ilkhanat, Khanat de Djaghataï , Horde d'or), définissant la première comme « Une dynastie mongole qui régna sur la Chine entre 1271 et 1368, également partie du vaste empire conquis par les Mongols. Elle fut fondée par Kubilai Khan, qui choisit en 1271 le nom dynastique chinois de Yuan[50]. » L’Encyclopedia Americana la décrit comme « la lignée mongole en Chine » et ajoute que les Mongols « proclamèrent une dynastie de style chinois nommée Yuan à Khanbaliq (actuelle Pékin)[51]. » Selon un document du Metropolitan Museum of Art, les empereurs mongols de la dynastie Yuan « adoptèrent les modèles culturel et politique chinois et régnèrent depuis Dadu (Pékin) en empereurs de Chine[52]. » tout en notant que malgré leur transformation en empereurs de Chine, les souverains mongols imposèrent une discrimination sévère contre les lettrés et les Chinois du Sud[52].

Selon Morris Rossabi, professeur d’histoire asiatique au Queens College de New York[53], Kubilai « créa des institutions gouvernementales semblables, voire identiques aux institutions chinoises traditionnelles » et « souhaitait signaler aux Chinois qu’il adoptait l’apparence et le style d’un empereur de Chine[54]. » Cependant, il mentionne aussi le système ethnique accordant un statut plus élevé aux Mongols et ethnies associées qu’aux Hans majoritaires. Ces derniers fournirent bien des conseillers parmi les plus influents, mais ne jouissaient pas d’un statut bien défini. Kubilai avait d’ailleurs aboli le système des examens impériaux favorisant les Hans ; il fut rétabli par Renzong (1311-1320) sous une forme simplifiée[55]. Toujours selon Rossabi, Kubilai était conscient que pour gouverner la Chine il devait « employer des conseillers et fonctionnaires chinois, mais pas exclusivement car il devait conserver l’équilibre fragile entre la civilisation sédentaire de la Chine et les valeurs et traditions mongoles[22]. » « Tout en ayant l’intérêt de ses sujets Chinois à l’esprit, il songeait aussi à exploiter les ressources du pays à son propre profit, et ses motivations et objectifs varièrent de ce fait durant tout son règne[56]. » Selon Van Praag, les Tibétains et les Mongols adhéraient à une vision duale du pouvoir dans laquelle les khans jouaient le rôle de chakravartin, monarques bouddhistes universels. Le Tibet était une partie de l’empire mongol distincte de la Chine comme en témoigne l’existence d’un marché frontalier agréé sous les Yuan[18].

Attribution de titres aux Tibétains

Selon le ministère des Affaires étrangères de la RPC, les Ming administraient le Tibet suivant ses propres coutumes en distribuant des titres aux Tibétains influents et créant des organismes administratifs[57]. Selon le bureau de l’Information de la RPC, la commanderie du Ü-Tsang contrôlait la plus grande part du Tibet. Les Ming déclarèrent ne plus reconnaitre l’administration mise en place par les Yuan et abolirent le régime des précepteurs impériaux (dìshī 帝師, chefs des affaires religieuses), mais reprirent l’habitude d’attribuer des titres aux chefs religieux tibétains se soumettant à leur autorité[1]. Ainsi, un édit de l’empereur Hongwu datant de 1373 appointe dans les termes suivants le chef tibétain Choskunskyabs général de la myriarchie[58] militaire et civile de mNgav-ris :

« Nous, souverain de l’empire, traitons avec courtoisie les habitants de l’ensemble de l’empire amis de la justice et faisant allégeance à la cour, et leur attribuons des postes officiels. Nous avons appris à notre satisfaction que vous, Chos-kun-skyabs, résidant dans les régions occidentales, inspiré par notre pouvoir et notre réputation, êtes loyal à la cour et capable de sauvegarder le territoire dont vous avez la charge. Aussi vous nommons-nous à la tête du bureau militaire et civil de la myriarchie de mNgav-ris récemment établi avec le titre de général Huaiyuan, persuadé que vous êtes le plus qualifié pour ce poste. Nous attendons de vous encore plus de diligence que par le passé, et que vous mainteniez la discipline et preniez soin de vos hommes, afin de garantir la sécurité et la paix dans votre région. »

Selon Chen Qingying, professeur d’histoire et directeur de l’institut de recherches historiques du centre de recherche tibétologique de Chine, les Ming conférèrent de nouveaux titres – inférieurs à ceux de l’époque Yuan – aux chefs Phagdru Kargyu[59]. Les chefs des dzong (cantons) de Neiwo et Renbam furent désignés officiers supérieurs de la commanderie de l'Ü-Tsang. Les postes de myriarche et milliarche (1 000 foyers, 千戶) réinstaurés par les Ming à l’imitation des Yuan, et les postes d’officiers ordinaires et supérieurs étaient héréditaires, mais la confirmation de la succession de certains postes importants devait être sollicitée de l’empereur et le renouvellement des mandats devait être demandé à la cour.

Néanmoins, selon le tibétologue John Powers, les sources tibétaines mentionnent au contraire l’attribution de titres tibétains aux dignitaires chinois et à l’empereur. Les missions à la cour des Ming n’avaient pas pour seul but l’échange d’un tribut contre des titres, mais remplissaient une importante fonction commerciale, avec des transactions effectuées à différents stades du voyage. Quant aux chefs religieux titrés, ils envoyèrent presque toujours des subalternes à la cour sans faire le déplacement eux-mêmes et aucun ne s’est déclaré sujet de l’empereur. Selon Hans Bielenstein, déjà sous les Han (202 av.J.-C. – 220 ap.J.-C.), les dirigeants des états dépendants et cités-états des oasis occidentales (appelés 西域, , composées du bassin du Tarim et oasis de Turfan) se voyaient décerner des sceaux et insignes de délégation de pouvoir de la part du gouvernement chinois, permettant à ce dernier de les présenter comme ses hommes.

Annexes

Notes et références

- Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Testimony of History (China Intercontinental Press, 2002), 73.

- Wang Jiawei & Nyima Gyaincain, The Historical Status of China's Tibet (China Intercontinental Press, 1997), 39–41.

- Concept de l'État-nation souverain reposant sur la territorialité et l'absence de rôle pour les agents extérieurs dans les structures intérieures du pays.

- Melvyn C. Goldstein, Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai Lama (Berkeley: University of California Press, 1997), 1.

- Denis Twitchett, "Tibet in Tang's Grand Strategy", in Warfare in Chinese History (Leiden: Koninklijke Brill, 2000), 106–179.

- Michael van Walt van Praag, The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law (Boulder: Westview Press, 1987), 1–2.

- Josef Kolmas, Tibet and Imperial China: A Survey of Sino-Tibetan Relations Up to the End of the Manchu Dynasty in 1912: Occasional Paper 7 (Canberra: The Australian National University, Centre of Oriental Studies, 1967), 12–14.

- Van Praag, The Status of Tibet, 4.

- Kolmas, Tibet and Imperial China, 14–17.

- Van Praag, The Status of Tibet, 5.

- Hok-Lam Chan, "The Chien-wen, Yung-lo, Hung-shi, and Hsuan-te reigns", in The Cambridge History of China: Volume 7, The Ming Dynasty, 1368-1644, Part 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 261.

- Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 2–3.

- Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 3.

- (Rossabi 1988, p. 18)

- Rossabi, Khubilai Khan, 14–41.

- Rossabi, Khubilai Khan, 40–41.

- George N. Patterson, "China and Tibet: Background to the Revolt", The China Quarterly, no. 1 (janvier-mars 1960): 88.

- Van Praag, The Status of Tibet, 6.

- Patterson, "China and Tibet", 88–89.

- Turrell V. Wylie, "The First Mongol Conquest of Tibet Reinterpreted", Harvard Journal of Asiatic Studies 37, no. 1 (juin 1997): 104.

- Van Praag, The Status of Tibet, 6–7.

- Modèle:Rossabi

- Denis Twitchett, Herbert Franke, John K. Fairbank, in The Cambridge History of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 454.

- (en) Hok-lam Chan, chap. 4 « The Chien-wen, Yung-lo, Hung-shi, and Hsuan-te reigns », dans The Cambridge History of China, Cambridge University Press, (DOI 10.1017/CHOL9780521243322.006, lire en ligne), p. 262

- Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 4.

- Patricia B. Ebrey, Cambridge Illustrated History of China (New York: Cambridge University Press, 1999), 190–191.

- Morris Rossabi, "The Ming and Inner Asia," in The Cambridge History of China: Volume 8, The Ming Dynasty, 1368–1644, Part 2 (New York: Cambridge University Press, 1998), 242–243.

- Elliot Sperling, "The 5th Karma-pa and some aspects of the relationship between Tibet and the Early Ming", in The History of Tibet: Volume 2, The Medieval Period: c. AD 850–1895, the Development of Buddhist Paramountcy (New York: Routledge, 2003), 475

- Rossabi, "The Ming and Inner Asia," 242.

- Gray Tuttle, Tibetan Buddhists in the Making of Modern China (New York: Columbia University Press, 2005), 27.

- Rossabi, "The Ming and Inner Asia," 243.

- 俄力思軍民元帥府

- Mingshi-Geography I «明史•地理一»: 東起朝鮮,西據吐番,南包安南,北距大磧。

- Mingshi-Geography III «明史•地理三»: 七年七月置西安行都衛於此,領河州、朵甘、烏斯藏、三衛。

- Mingshi-Military II «明史•兵二»

- Mingshi-Western territory III «明史•列傳第二百十七西域三»

- Les hiérarques Kagyupa sont dabaofawang 大乘法王, ceux des Sakyapa dachengfawang 大乘法王, ceux des Gelugpa dacifawang 大慈法王.

- Wang & Nyima, The Historical Status of China's Tibet, 38

- Van Praag, The Status of Tibet, 7

- Helmut Hoffman, "Early and Medieval Tibet", in The History of Tibet: Volume 1, The Early Period to c. AD 850, the Yarlung Dynasty (New York: Routledge, 2003), 65.

- Goldstein, The Snow Lion and the Dragon 4,5

- Wylie, "Lama Tribute in the Ming Dynasty, 470

- Van Praag, The Status of Tibet, 8.

- Wang & Nyima, The Historical Status of China's Tibet, 31.

- Van Praag, The Status of Tibet, 7–8.

- Wang & Nyima, The Historical Status of China's Tibet, 32.

- Wang & Nyima, The Historical Status of China's Tibet, 37.

- Thomas Laird, The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama (New York: Grove Press, 2006), 106–107.

- Laird, The Story of Tibet, 107.

- The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition (2001-07). Yuan. 2008-04-28.

- Encyclopedia Americana. (2008). Grolier Online. "Hucker, Charles H. "Yüan Dynasty" Retrieved on 2008-04-28.

- The Metropolitan Museum of Art. "Yuan Dynasty (1279–1368)". In Timeline of Art History. Retrieved on 2008-04-28.

- Kublai Khan: His Life and Times

- Rossabi, Khubilai Khan, 56.

- Rossabi, Khubilai Khan, 30, 71–72, 117, 130.

- Rossabi, Khubilai Khan, 115–116.

- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (November 15, 2000). "Did Tibet Become an Independent Country after the Revolution of 1911?". 2008-05-02

- wanhu (萬戶 / 万戶, ), unité administrative de 10 000 foyers

- (Chen 2003, p. 48)

Bibliographie

- (en) Morris Rossabi (en), Khubilai Khan : His Life and Times, Berkeley, Berkeley: University of California Press, , 322 p. (ISBN 0-520-05913-1).

- (en) Morris Rossabi, « The Ming and Inner Asia », dans The Cambridge History of China: Volume 8, The Ming Dynasty, 1368–1644, Part 2, New York, Cambridge University Press, , 221–271 p. (ISBN 0-521-24333-5) (ouvrage sous la direction de Frederick W. Mote et Denis Twitchett).

- (zh) Chen Qingying, Tibetan History, Pékin, China Intercontinental Press, , 292 p. (ISBN 7-5010-1660-7).

- Chen Qingying, The System of the Dalai Lama Reincarnation, Pékin, China Intercontinental Press, (ISBN 7-5085-0745-2).