Reddition de Stettin

Lors de la reddition de Stettin le 29 et , le lieutenant-général Friedrich Gisbert Wilhelm von Romberg rendit la forteresse et la garnison de Stettin au général Lasalle qui disposait de forces nettement inférieures : une brigade de cavalerie légère. Cet événement fut une des nombreuses redditions de soldats prussiens démoralisés à des forces françaises égales ou inférieures en nombres après les défaites désastreuses de bataille d'Iéna et d'Auerstaedt le .

| Date | 29 – |

|---|---|

| Lieu | Stettin, Royaume de Prusse |

| Issue | Victoire française |

| 800 cavaliers et fantassins 2 canons 2 obusiers | 5 300 fantassins 281 canons |

| Aucune | 5 300 prisonniers 281 canons |

Batailles

Stettin, aujourd'hui Szczecin, Pologne, est un port sur l'Oder à proximité de la Baltique, à 120 kilomètres au nord-nord-est de Berlin.

Contexte

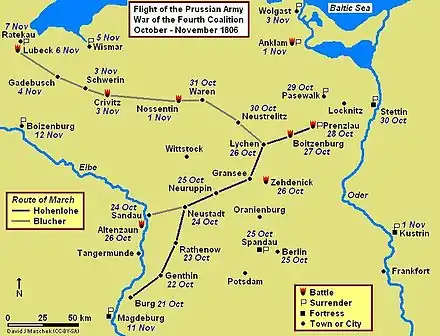

Après Iéna et Auerstedt, les armées prussiennes, battues, franchirent l'Elbe et fuirent en direction du nord-est en cherchant à atteindre la rive orientale de l'Oder. Après deux semaines de poursuite, Joachim Murat intercepta plus de 10 000 Prussiens lors de la bataille de Prenzlau et les poussa à la capitulation le . Le lendemain, la brigade de Lasalle et une autre brigade de cavalerie légère française firent mettre bas les armes à 4 200 Prussiens lors de la capitulation de Pasewalk.

Arrivée des troupes françaises

La brigade de cavalerie Lasalle se présente devant la ville de Stettin le en début d'après-midi. Reçu par des coups de canon, Lasalle fait occuper une crête face à la ville par un rideau de cavalerie et fait circuler sur la crête son unique caisson d'artillerie pour faire croire à la mise en place de batteries d'artillerie[1]. Jugeant la manifestation suffisante, il envoie deux officiers négocier la reddition de la ville.

Négociation et capitulation

Pendant la négociation, Lasalle laisse ses troupes à une distance d'une lieue de la ville pour ne pas dévoiler la faiblesse de ses forces. Un conseil de guerre accepte la reddition de la ville et de sa garnison sans protestation des deux principaux subordonnés de Romberg, les généraux Kurd Gottlob von Knobelsdorff et Bonaventura von Rauch.

La garnison de plus de 5 000 hommes doit déposer à l'aube ses armes sur le glacis des fortifications et défiler devant les vainqueurs. Lasalle, inquiet de la faiblesse, a en même temps demandé des renforts en infanterie et en artillerie à Murat et Belliard ses supérieurs.

À 7 h 00 du matin, les portes sont livrées et occupées par deux compagnies de hussards. À 8 h 00, la garnison prussienne est prête à défiler alors que Lasalle n'a encore reçu aucun renfort. À huit heures et demie, il arrive enfin un régiment d'infanterie et un canon devant lesquels la garnison peut défiler. À ce moment les Prussiens constatent le petit nombre de leurs adversaires et essaient de se mutiner mais ils sont désarmés et Lasalle peut les faire charger[1].

Dans la suite de la journée, la 2e division (Claparède) du Ve corps de Lannes arrive pour s'installer à Stettin et libérer Lasalle pour qu'il reprenne la poursuite du corps de Blücher.

Suites

La reddition de Stettin ferma la route vers la rive orientale de l'Oder au corps de Blücher et le contraint à chercher à se replier vers l'ouest, ce qui aboutit à la bataille de Lübeck. Elle est aussi un des exemples de capitulations des troupes et villes prussiennes après le choc représenté par les défaites d'Iéna et Auerstedt.

Les généraux prussiens présents à Stettin furent démis. En 1809, von Romberg et von Rauch furent jugés en conseil de guerre et condamnés pour leur défaillance aux arrêts de forteresse à perpétuité. Ces sentences furent commuées pour raison de santé pour Romberg (décédé en 1809) et par mesure de grâce pour Rauch.

Pertes

En dehors des prisonniers prussiens, cette action ne produisit aucune perte.

Références

- Houssaye.

Sources

- Napoléon 1er, no 40

- Campagne de la Grande Armée en Saxe, en Prusse et en Pologne, en l'an 1806.

- Henry Houssaye, Iéna et la campagne de 1806.

- David Chandler, The Campaigns of Napoleon. New York, Macmillan, 1966.

- (en) F. Loraine Petre, Napoleon's conquest of Prussia, 1806, London, Greenhill Books, (1re éd. 1907), 319 p. (ISBN 978-1-853-67145-6 et 978-1-853-67145-6, OCLC 27070704).

- (en) Digby George Smith, The Greenhill Napoleonic wars data book, London, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 978-1-853-67276-7 et 978-1-853-67276-7, OCLC 470585104).

- Martin Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin. Leon Sauniers Buchhandlung, Stettin 1911, p. 412-418. (Nachdruck: Weltbild Verlag, Augsbourg 1993 (ISBN 3-89350-119-3)).