Qanat

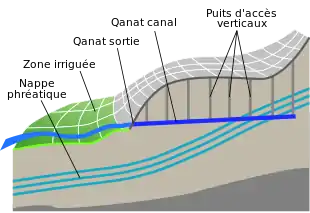

Un qanat est un ouvrage hydraulique destiné à la captation d'une nappe d'eau souterraine et à l'adduction d'eau vers l'extérieur. Il se compose d'un ensemble de puits verticaux (accès, aération) reliés à une galerie de drainage légèrement en pente, qui achemine l'eau vers des citernes ou une exsurgence. Pour les populations de régions arides ou semi-arides, un qanat constitue une source d'eau constante et régulière quelle que soit la saison. Il permet en particulier l'irrigation des cultures agricoles.

La technique du qanat est probablement apparue en Perse vers le début du Ier millénaire avant notre ère, avant de se diffuser lentement vers l'est et l'ouest. On trouve ainsi de nombreux qanats en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Libye), au Moyen-Orient (Iran), et plus à l'est en Asie centrale, depuis l'Afghanistan et l'Inde jusqu'à la Chine (Turkestan chinois). Historiquement, la majorité des populations d'Iran et d'autres régions arides d'Asie ou d'Afrique du Nord dépendaient de l'eau fournie par les qanats. Les espaces de peuplement correspondaient ainsi aux lieux où l'aménagement des qanats était possible.

Étymologie et autres termes

Le mot « qanat » a pour origine l'akkadien qanu qui signifie « roseau », qui donna l'araméen qana. Ce terme a été repris ultérieurement dans des langues sémitiques et non sémitiques, comme le grec ancien (κάννα), le latin (canna) et l'arabe (قناة qanat). Il semble curieusement absent de l'ancienne langue persane, mais il est en revanche plus courant dans la langue persane moderne, قنات. La variante latine cannalis signifie « qui a la forme d'un roseau » et a aussi le sens de « tuyau, galerie »[1].

Il existe toutefois d'autres termes pour désigner les galeries drainantes selon les régions : kheltara ou khettara au Maroc, foggara ou fughara en Algérie et au Sahara[1], kārīz (du persan كاهریز ou kārēz كاريز) en Iran, Afghanistan, au Pakistan et en Asie Centrale[2] ; kahan (du persan کهن) ou kahriz/kəhriz en Azerbaijan et au Baloutchistan, galería en Espagne, falaj aux Émirats Arabes et en Oman. Il existe d'autres termes utilisés en Asie et en Afrique du Nord, tels que kakuriz, chin-avulz et mayun.

Description technique

L'historien Henri Goblot décrit le « qanàt » comme « une technique de caractère minier qui consiste à exploiter des napppes d'eau souterraines au moyen de galeries drainantes ». Le terme est utilisé par les scientifiques francophones pour désigner ce type d'ouvrage en général, sans référence à une région géographique particulière.

Les qanats constituent l'une des avancées techniques les plus importantes de l'histoire de l'irrigation en Iran. Les premiers qanats auraient été creusés dans le nord-ouest du plateau iranien vers la fin du Ier millénaire av. J.-C., à partir de techniques minières. D'après Henri Goblot, les mineurs de charbon auraient développé ce système de canaux pour extraire l'eau[3] des mines[4].

Le qanat, qui est une sorte d'aqueduc souterrain, s'est ensuite répandu sur le plateau iranien, puis encore plus loin, au temps des Achéménides, permettant de créer de nouvelles zones habitables.

Malgré des différences de caractéristiques (longueur, profondeur, type de sol creusé…) que l'on peut trouver entre les qanats, ils mesurent typiquement plus de 500 m de long. Le "puits mère" où commence un qanat est souvent profond de plus de 10 m. Le plus long qanat connu au monde mesure plus de 50 km (à Kerman), et le puits mère le plus profond mesure plus de 300 m (à Gonabad). Les régions de Yazd, de Kerman et de Gonabad sont connues pour leur dépendance à un système extensif de qanats.

L'écoulement souterrain évite deux problèmes : l'évaporation et le développement de formes organiques. Les qanats n'ayant pas besoin d'entretien, au XIXe siècle leur caractère artificiel avait été oublié. L'eau qui en sortait était considérée comme venant d'une source naturelle, ce qui paraissait impossible aux géologues. On fit alors des recherches qui établirent leur caractère artificiel[5].

Applications

- Ab anbar (réservoir d'eau)

- Irrigation

- Refroidissement

- Stockage de glace

Construction et maintenance

A la différence des barrages sassanides, qui mobilisaient de nombreux ouvriers durant des périodes courtes pour leur construction et leur entretien, le creusement des qanats nécessitait peu de main d'œuvre, mais sur un temps long. Trois personnes suffisaient : une qui creusait et étayait la galerie, une autre qui envoyait la terre excavée dans un sac, et une troisième qui vidait le sac à la surface. Le travail progressait de quelques mètres par jour.

La technique de construction les qanats est très différente de celle des barrages. Elle demande bien moins d'organisation politique et de planification. La construction et la maintenance d'un qanat sont plus adaptées à l'environnement des hauts plateaux. Les marchands et les propriétaires terriens se regroupaient pour financer la construction des qanats.

Creusement de la galerie.

Creusement de la galerie. Outil de repérage dans la galerie.

Outil de repérage dans la galerie. Treuil servant àhisser l'ouvrier et à extraire les déblais.

Treuil servant àhisser l'ouvrier et à extraire les déblais. Maquette montrant des alignements de puits de plusieurs qanats.

Maquette montrant des alignements de puits de plusieurs qanats.

Quanats dans le monde

Iran

Le qanat perse *

| |

| Pays | |

|---|---|

| Type | Culturel |

| Critères | iii, iv |

| Numéro d’identification |

1506 |

| Zone géographique | Asie et Pacifique ** |

| Année d’inscription | 2016 (40e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

Le qanat de Zarch, le plus long d'Iran, mesure 71 km et comporte 2115 puits de visite verticaux. C'est également le plus ancien, puisqu'il est daté de 3 000 ans[6]. On a recensé à ce jour 33 000 qanats opérationnels en Iran[6].

Les qanats sont mentionnés dans les Histoires (livre X-28) de l'historien grec Polybe, écrites au IIe siècle avant notre ère. Y sont décrits les réseaux souterrains de puits et de galeries construits par les Perses pour amener l'eau jusque dans les déserts[7].

Les marchands ou les propriétaires terriens s'associaient localement pour financer la construction des qanats. L'unification politique n'a donc pas été facilitée par ce procédé. Quand les parts d'un qanat sont disproportionnées, des problèmes apparaissent quant à leur maintenance, et ces difficultés ont servi d'arguments contre la réforme agraire des années 1960.

Au milieu du XXe siècle, on estimait à environ 50 000 le nombre de qanats utilisés en Iran. Le système a l'avantage de résister aux désastres naturels (tremblements de terre, inondations…) et humains (destructions en temps de guerre), et d'être peu sensible aux niveaux des précipitations. Un qanat délivre typiquement un débit de 8 000 m3 par 24 heures.

Algérie

Les savoirs et savoir-faire des mesureurs d’eau des foggaras ou aiguadiers du Touat-Tidikelt *

| |

Émergence d'une foggara dans une oasis de Timimoun en Algérie. | |

| Pays * | |

|---|---|

| Liste | Nécessitant une sauvegarde urgente |

| Année d’inscription | 2018 |

| * Descriptif officiel UNESCO | |

Nommé foggara en Algérie, ce type d'irrigation donne aux oasis du Gourara leur spécificité. La tradition veut qu'il soit venu de l'Iran actuel, peut-être au XIe siècle.. Par contre, les historiens du monde Ibadites signalent que la pratique de l'irrigation à l'aide de système des fougaras à Gourara est tellement ancienne que nul n'en sait l'origine[8].

Il consiste à créer des « sources » artificielles en creusant des galeries en pente très faible qui vont atteindre la nappe. L'eau suinte le long des parois et alimente un ruisseau permanent.

Ces galeries sont marquées en surface par des regards pour l'entretien. Un survol de la région montre l'ampleur du réseau ainsi créé : on estime à des milliers de kilomètres l'ensemble des foggaras du Gourara et du Touat.

Leur creusement fut un travail colossal qui n'aurait pu se faire sans la participation de nombreux esclaves[9]. Le problème actuel est l'entretien des foggaras, qui risquent de s'effondrer ou de s'ensabler. C'est l'enjeu de la période actuelle : Pourra-t-on redonner aux jardins l'eau dont ils ont besoin ?

Pour répartir l'eau issue de la foggara, les oasiens du Gourara ont mis au point un système aussi efficace qu'esthétique : les peignes (kesria). Un spécialiste, le kiel el ma, mesure le débit qui passe entre chaque dent et refait l'opération chaque fois que la foggara est recreusée ou entretenue, ou quand un propriétaire terrien achète le droit à l'eau d'un autre.

L'eau circule ensuite dans des canaux, les seguias, qui l'emmènent jusqu'au bassin, le majen, où elle s'accumule jusqu'à ce que le cultivateur irrigue ses cultures.

Il existe trois sources possibles pour l’eau d'irrigation :

- La nappe phréatique : l’eau qui coule doucement sous l’erg, dans les anciens cours de rivières vient de l’Atlas saharien. L’eau est à quelques mètres de profondeur seulement et on peut creuser des puits. C’est le cas pour les oasis du Taghouzi.

- La nappe des foggaras : plus profonde que la précédente, elle se rapproche de la surface dans le plateau du Tadmaït, ce qui permet de l'atteindre en creusant des galeries horizontales, les foggaras.

- La nappe albienne : très profonde (plusieurs centaines de mètres), immense (elle recouvre tout le Sahara central jusqu'en Libye), elle semble inépuisable. Elle est donc utilisée pour des projets conséquents d’irrigation (comme près d’Adrar).

Les savoirs et savoir-faire des mesureurs d'eau des foggaras ou aiguadiers du Touat-Tidikelt sont inscrits sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente le [10].

Égypte

Au VIe siècle av. J.-C., un qanat a été creusé à Ayn Manawir, dans l'oasis d'Al-Kharga, pour irriguer des champs et des vignes. Son aménagement remontant à l'occupation perse, on a supposé que la technique avait été importée par ces conquérants en Égypte. Cette hypothèse n'est cependant pas confirmée et il se peut que le qanat soit une invention indépendante des habitants de l'oasis [11].

Maroc

Le dispositif est connu au Maroc sous le nom de khettara. Il s'est particulièrement développé dans la région de Marrakech (le Haouz) ainsi que dans les oasis pré-sahariennes, tout particulièrement dans le Tafilalet.

France

Italie

La technique et le nom de qanat ont aussi été utilisés en Sicile, exclusivement à Palerme, sans doute sous l'influence de l'occupation mauresque.

Chine

Canaux de Keraz dans la localité de Tourfan[2], ville-oasis située dans la région autonome ouighoure du Xinjiang.

.jpg.webp)

Musée

Le Musée de l'eau de Yazd, au centre de l'Iran, fondé en 2000, est dédié en grande partie à l'exposé du système des qanat.

Dans la fiction

- Dans le film d'animation Sahara (2017), les serpents Ajar et Gary trouvent un puits menant à une foggara. Ils décident d'y descendre dans un seau pour atteindre la ville voisine et aller sauver leurs amis Eva et Pitt.

Bibliographie

- Daniel Iman, Le Qanat, l'équipement d'irrigation traditionnelle en Iran,

- Henri Goblot, Les qanats. Une technique d'acquisition de l'eau, Paris, Mouton, , 236 p. (OCLC 461737430, SUDOC 000294268, présentation en ligne)

- Henri Goblot, « Dans l'ancien Iran, les techniques de l'eau et la grande histoire », Histoire, Sciences Sociales, vol. 18, no 3, , p. 499-520 (lire en ligne).

- Jean-Loup Abbé, 1247, Une histoire d'eau, in Une histoire mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron (éditions du Seuil, janvier 2017, p. 175)

Notes et références

- (Iman 2011, p. 111-113)

- Clara Arnaud (Grand Prix 2009 de la fondation Zellidja), Sur les chemins de Chine : récit de voyage, Montfort-en-Chalosse, Gaïa éditions, coll. « Kayak », dl octobre 2018 (1re éd. 2010), 262 p. (ISBN 978-2-84720-884-9 et 2847208844, OCLC 1061218188, lire en ligne), chap. 5 (« Oasis d'espoir »), p. 93,101,105

- Le problème de l'extraction de l'eau dans les mines de charbon est réel. Les houillères de Lorraine, par exemple, produisaient chaque jour trois fois plus d'eau (non potable) que de charbon, en tonnage. Bertrand Schwartz, Cours d'exploitation des mines, 1957

- Henri Goblot, Les Qanats : une technique d'acquisition de l'eau, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1979.

- Qanats, article dans Scientific American

- Ancient Water Technologies (ISBN 978-90-481-8631-0)

- Pierre Briant, « Irrigation et drainage dans l'Antiquité, qanâts et canalisations souterraines en Iran, en Égypte et en Grècemore », séminaire au Collège de France

- Les Berbers dans l'histoire: Les Ibadites Par Mouloud Gaïd, page 93

- Roger Botte, « Les réseaux transsahariens de la traite de l’or et des esclaves au haut Moyen Âge : VIIIe – XIe siècle », L’Année du Maghreb [En ligne], VII | 2011, mis en ligne le 01 septembre 2011, consulté le 11 mai 2014. URL : http://anneemaghreb.revues.org/1106 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.1106

- « Sept nouveaux éléments inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente », sur UNESCO, (consulté le )

- Damien Agut et Juan Carlos Moreno-Garcia, L'Égypte des pharaons : De Narmer à Dioclétien, Paris, éditions Belin, coll. « Mondes anciens », , 847 p. (ISBN 978-2-7011-6491-5), chap. 14 (« Dans l'ombre de la Perse (526-332) »)

Annexes

Articles connexes

- Irrigation, Canal d'irrigation, seguia (en surface), "qanat" (en souterrain)

- Aqueduc, Noria

- Agriculture vivrière

- Droit à l'eau, Droit de l'eau

- Système juridique islamique, Jurisprudence islamique

- Méthodes d'irrigation traditionnelles en Iran, Systèmes d'irrigation aflaj d'Oman

- Aiguadier : faraj, anflus n waman, maître de l'eau, administrateur/régisseur/répartiteur/responsable des eaux (d'irrigation)

- Moulin, Meunerie

Liens externes

- Marcel-M. Chartier, « Contrôle de l'eau et communautés agraires en Islam », sur persee.fr, (consulté le )

- Pierre Guichard, « L'eau dans le monde musulman médiéval », sur persee.fr, (consulté le )