Prototaxites

Prototaxites est un genre fossile découvert en 1859, probablement une structure symbiotique de champignons et d'algues datant du Dévonien et du Silurien (entre 420 et 350 millions d'années).

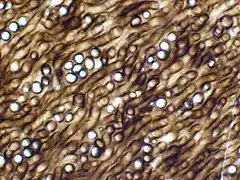

au microscope, coupe transversale.

On a un temps pensé que les Prototaxites devaient former de grandes structures pouvant atteindre un mètre de circonférence à la base et jusqu'à huit mètres de haut. Cet organisme a été considéré comme le plus grand de cette époque. Mais il ne s'agit peut-être que de grandes surfaces de mousses et de biofilms fongiques et bactériens enroulés sur eux-mêmes, ce qui expliquerait l'absence d'embranchements et de septums sur tous les fossiles connus. Le plus grand spécimen connu devait mesurer 8,80 mètres de long pour 1,37 mètre de diamètre.

Historique

Un conifère ?

Les fossiles de Prototaxites ressemblent grossièrement à des morceaux de bois pétrifiés et ils peuvent présenter des cercles concentriques qui rappellent des cernes de croissance. De plus, par rapport aux autres organismes connus de cette période, il s'agit d'un fossile géant, ce qui explique que Prototaxites a d'abord été interprété comme le bois d'un conifère en partie décomposé par des champignons par John William Dawson, un scientifique canadien qui fit les premières découvertes en 1859. Dawson a décrit notamment un « tronc » de la région de Gaspé (Canada) qui était long de plus de 2 mètres et large de 91 centimètres.

Une algue ? un champignon ? un lichen ?

Dès 1872, l'interprétation de Dawson a été critiquée par Carruthers. En effet, l'étude anatomique de Prototaxites révèle qu'il ne possède pas de cellules semblables à celles des plantes terrestres mais des « tubes ». Carruthers renomme Prototaxites, dont le nom signifie à peu près « premier if » ou « premier conifère », Nematophycus. Il le compare aux champignons, aux lichens et aux algues et considère finalement qu'étant donné son âge, il ne peut s'agir que d'une algue.

En 1919, A.H. Church suggère qu'étant donné la taille que peuvent atteindre certains champignons actuels, il est tout à fait possible que Prototaxites soit un champignon[1]. Cette remarque n'a pas été prise en compte et, bien qu'il y ait un grand nombre de preuve que Prototaxites soit un organisme terrestre[2] - [3], il est resté classé dans les algues.

En 2001, après vingt ans de recherche, Francis Hueber, du National Museum of Natural History de Washington relance cette hypothèse en s'appuyant sur une étude anatomique détaillée et sur de nouveaux spécimens venant du Canada, d'Arabie Saoudite et d'Australie. Il interprète Prototaxites comme le sporophore pérenne d'un champignon[4] et propose une reconstruction[5]. Cette idée a paru assez extraordinaire : elle soulevait de nombreux problèmes, notamment la question de la nutrition de Prototaxites. Un champignon hétérotrophe d'une telle taille aurait besoin d'une grande quantité de matière organique pour se nourrir. Or à l'époque où il vivait, il y avait théoriquement peu de végétation et donc peu de nourriture disponible. De plus on ne connait pas les spores de Prototaxites.

En 2002, Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, a émis l'hypothèse que Prototaxites était une sorte de lichen[6]: l'association d'une algue et d'un champignon. Cette hypothèse permettait de comprendre d'où venaient les ressources de Prototaxites (matière organique ET photosynthèse). De plus, certains lichens peuvent avoir une reproduction uniquement végétative ce qui expliquerait l'absence de spores. Ce scénario réconcilie les traits ultrastructuraux fongiques à une nutrition probablement autotrophe (dont témoignent des données paléobiochimiques ou isotopiques). En particulier, la disparition des Prototaxites coïncide avec l'apparition des plantes de grande taille : s'ils étaient autotrophes, la compétition avec celles-ci aurait pu leur être fatale.

Enfin, c'est l'analyse isotopique (rapport des isotopes 12 et 13 du carbone) faite à partir de 2007 des tissus fossilisés qui a montré l'hétérotrophie de cette structure, permettant de confirmer qu'il ne pouvait s'agir d'un végétal mais qu'elle impliquait un champignon géant. Mais d'après les connaissances acquises sur le dévonien, un tel champignon géant n'aurait pu se nourrir sur un sol très riche en matière organique qui n'existait pas encore [7] - [8].

En 2010, une nouvelle explication est proposée par Linda Graham de la Botanical Society of America et son équipe :

il ne s'agirait pas d'un champignon géant, ni d'une algue géante mais plutôt d'un matelas de biofilm constitué d'un mélange de tissus différents (d'un bryophyte de la famille des marchantiales, de champignons et cyanobactéries, mal décomposés et vivant peut-être en une sorte de symbiose), probablement enroulé sur lui-même par le vent ou l'eau[9].

Images

dessin de la structure selon Dawson.

dessin de la structure selon Dawson. reconstruction de Dawson, 1888.

reconstruction de Dawson, 1888.

Références

- (en) University of Chicago, EurekaAlert!, Prehistoric mystery organism verified as giant fungus. Retrieved 2007-04-24.

- Seward, A. C. (2010). Plant Life Through the Ages: A Geological and Botanical Retrospect Cambridge Library Collection - Earth Science. Cambridge University Press. p. 119. (ISBN 9781108016001).

- William Dawson, Sir John (2016). The Geological History of Plants. Library of Alexandria. (ISBN 9781465606853).

- (en) [1] F.M. Hueber, Rotted wood-alga-fungus : the history and life of Prototaxites Dawson 1859, Review of Palaeobotany and Palynology 116 (2001) 123-158.

- Reconstruction, sur newscientist.com

- (en) M.-A. Selosse, 2002. Prototaxites, a giant devonian fungus ? Mycological Research 106 : 642-644.

- Article de Futura science intitulé Champignon géant : un mystère de 400 millions d'années résolu

- (en) Boyce, C. Kevin & Carol L. Hotton et. al. (May 2007), "Devonian landscape heterogeneity recorded by a giant fungus", Geology 35 (5) : 399–402 « http://www.gsajournals.org/perlserv/?request=get-pdf&doi=10.1130%2FG23384A.1 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) Linda E. Graham, Martha E. Cook, David T. Hanson, Kathleen B. Pigg, James M. Graham, « Rolled liverwort mats explain major Prototaxites features: Response to commentaries », American Journal of Botany, vol. 97, no 7, , p. 1079-1086.

Liens externes

- (en) Référence Index Fungorum : Prototaxites Dawson 1859 (+ liste espèces) (+ MycoBank) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- Images and discussion of the classification of Prototaxites

- « Mystery fossil turns out to be giant fungus », ABC News Online, (lire en ligne, consulté le )

- Mystery prehistoric fossil verified as giant fungus

- Prehistoric mystery organism verified as giant fungus

- Ressource relative au vivant :

- (en) Index Fungorum