Prison de l'Entrepôt des cafés

La Prison de l'Entrepôt des cafés était une prison de Nantes sous la Révolution, construite en 1788[1].

| Type |

Ancienne prison |

|---|---|

| Construction |

Fonctionne comme prison du 1er décembre 1793 à la fin janvier 1794 |

| Pays | |

|---|---|

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

47° 12′ 37″ N, 1° 34′ 13″ O |

|---|

|

|

|

Situation et historique

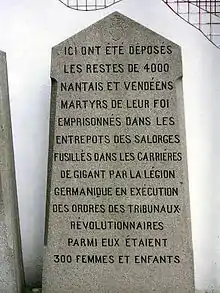

L'Entrepôt des cafés était situé en bordure du port de Nantes. Après la bataille de Savenay ( - 3 nivôse an II), 8 000 à 9 000 hommes, femmes et enfants y sont enfermés. Les noyades de Nantes et les fusillades de Nantes ajoutées au froid, à la faim et à l'étranger l'épidémie de typhus à Nantes vident le lieu en quelques semaines. Le bilan sera terrible : en , seules quelques-unes des milliers de personnes emprisonnées à l'entrepôt auront échappé à la mort[2].

L'énorme bâtiment s'étendait au bout du port, à l'écart du centre-ville et à égale distance des carrières de Gigant (où les pelotons d'exécutions opèrent) et de la Loire[3]. C'est le département qui prend l'initiative d'écarter le choix du couvent des Petits-Capucins, jugé trop exigu, et de lui préférer l'Entrepôt. Le site présente tous les avantages et les bâtiments, formant un quadrilatère autour d'une cour fermée, sont assez vastes pour abriter environ six mille prisonniers.

Fonctionnement de la prison

Le comité révolutionnaire de Nantes nomme Dumais, ancien propriétaire de l’Entrepôt, comme gardien, cependant ce dernier meurt rapidement, touché par l’épidémie de typhus et est remplacé par Musson[4]. Quant à la garde de la place, elle est forte de 200 soldats[5].

L’Entrepôt, réquisitionné par le département, commence à être employé comme prison dans les derniers jours d’, mais c’est surtout à partir de décembre qu’il voit arriver un grand nombre de prisonniers vendéens pris pendant la Virée de Galerne, notamment après la défaite de Savenay[6], engendrant une surpopulation carcérale. Des milliers de prisonniers y connaissent alors la faim, la souffrance et la mort. L'absence d'écrou[7], le flou des responsabilités, la consigne de silence imposée à tous ceux qui ont affaire à l'endroit, tout prédispose au pire dénouement. Les possibilités de sortir vivant de l'Entrepôt semblent avoir été des plus minimes.

Selon un rapport de Carrier, une révolte frappe l’Entrepôt à cette période ; elle est matée à la suite d'une mitraillade qui coûte la vie à 900 brigands. Cependant, cette déclaration, qui tendrait pour Carrier à justifier les fusillades de Nantes, a été démentie par de nombreux témoins. Ceux-ci précisent même que les prisonniers marchaient avec « docilité » au supplice[5].

Par ailleurs, la prison est rapidement ravagée par les épidémies, notamment le typhus, qui tuent environ 2 000 prisonniers[8].

Le docteur Pariset écrit :

« Cette affreuse maladie les emporte chaque nuit par centaines ; le matin, on jette les cadavres par les fenêtres, on en fait des tas qu'on couvre de voiles, puis on en charge des charrettes qui les portent aux carrières du faubourg de Gigant[9]. »

La commission Bignon à l'entrepôt

Après avoir jugé et fait fusiller les prisonniers vendéens après la bataille du Mans et la bataille de Savenay, la commission militaire Bignon est appelée à Nantes. Elle s'installe à l'Entrepôt des cafés et y tient ses séances presque chaque jour, de huit heures du matin à dix heures du soir, du au [10].

- Le , 100 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 97 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 120 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le 1er janvier, 118 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 289 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 99 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 199 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 250 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 202 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 62 femmes et filles condamnées à mort pour avoir suivi l'armée vendéenne[10].

- Le , 45 femmes et filles condamnées à mort pour avoir suivi l'armée vendéenne. Quelques femmes enceintes obtiennent cependant un sursis[10].

- Pas de séance du 9 au [10].

- Le , un chef vendéen, Jandonnet de Langrenière est condamné à mort[10].

- Pas de séance du 14 au [10].

- Le , 97 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , 57 prisonniers condamnés à mort. Un premier acquittement est prononcé par la commission, Pierre Turpin, 16 ans, est mis en liberté[10].

- Le , 207 prisonniers condamnés à mort. Deux accusés, Joseph Joly et Jacques Camus, sont acquittés[10].

- Le , 26 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , un seul jugement, Jean Barbin, acquitté[10].

- Le , 6 prisonniers condamnés à mort[10].

- Le , un chef vendéen, Giroud de Marcilly, est condamné à mort[10].

- Le , la veuve de Marcilly est condamnée à mort, elle obtient un sursis en se déclarant enceinte[10].

- Le , trois accusés sont acquittés[10].

- Le , trois accusés sont condamnés à la déportation[10].

- Le , un noble, Dailly, est condamné à mort[10].

- Pas de séance du au [10].

Lors de cette période, la commission Bignon prononce au total 1 978 condamnations à mort contre trois peines de déportation et sept acquittements. Les condamnés sont fusillés dans les carrières de Gigant, principalement par des soldats allemands de la Légion germanique. La commission quitte ensuite l'entrepôt à cause du typhus[10].

Témoignages

Parmi les témoignages de quelques rescapés, celui de Julienne Goguet de Boishéraud. Elle entre à L'Entrepôt le et sort le , grâce à la complicité du médecin Augustin Darbefeuille[11]. Beaucoup plus tard elle relate ses souvenirs :

« En vain essayerais-je de faire le tableau de ce séjour affreux : je ne connaissais pas d'expression suffisante. Il faut y avoir habité pour s'en faire une juste idée. Je dirai seulement que partout on voyait l'image de la mort : ce n'était que mort et mourants. Ceux-ci n'avaient pas encore expiré que ces monstres venaient les prendre par un membre pour les traîner comme des bêtes hors de la maison. S'ils vivaient encore, ils les roulaient avec le pied et disaient froidement : "ce sera pour demain..." [...] Nous voyions paraître des prisonniers qui disparaissaient à l'instant. Un soir, on en amena trois cents, le lendemain, il n'y en avait plus. Deux, trois fois par jour, l'on fusillait sans interrogatoire et sans jugement[11]. »

Les médecins autorisés à entrer dans l'Entrepôt en gardent un souvenir douloureux et inaltérable. Thomas, qui le parcourt à l'époque de son plus grand engorgement raconte lors de sa déposition au procès de Carrier[12] - [13] :

« La maladie était si intense à l'Entrepôt, que de 22 sentinelles qui y montèrent la garde, 21 périrent en très peu de jours, et que les membres du Conseil de salubrité qui eurent le triste courage d'y aller, en furent presque tous les victimes... Ils y trouvèrent par centaines des malheureux étouffés ou morts de faim ; des femmes qui avaient succombé dans les douleurs de l'enfantement, et que les rats avaient dévorées ; des squelettes d'enfants encore cramponnés au sein des squelettes qui avaient été leurs mères. [...] Je trouvai, dans cette affreuse boucherie, une grande quantité de cadavres épars çà et là ; je vis des enfants palpitants ou noyés dans des bailles pleines d'excréments humains... Je traverse des salles immenses, m'efforçant de parler un langage d'humanité, qui semblait nouveau aux malheureuses femmes dont j'étais chargé de constater l'état. Mon aspect les fait frémir ; elles ne voyaient d'autres hommes que leurs bourreaux. Je les rassure. Je constate la grossesse de trente... Quelques jours après, je vins revoir ces femmes, que leur état rendait sacrées et chères à l'humanité... Ces malheureuses avaient été précipitées dans les flots[14]. »

Le chef de bataillon Picard écrit dans le registre des déclarations :

« A Noël dernier, étant allé conduire des soldats à l’Entrepôt, la curiosité de voir les prisonniers me fit monter dans tout le local ; j’y vis plusieurs enfants morts, de l’âge de dix à douze ans, parmi les autres vivants. Passant par les greniers, je vis une femme qui me dit, ainsi qu’à ceux qui étaient avec moi, de prendre son enfant qu’elle nourrissait, disant qu’elle allait mourir[15]. »

Un autre médecin, Pariset, relate dans une lettre :

« On m'avait beaucoup parlé de l'infection de l'Entrepôt ; je crus que j'y rencontrerais une de ces odeurs qui révoltent. Pas du tout. En mettant le pied sur l'escalier de ce malheureux bâtiment, je ne sentis qu'une odeur fade et douce qui me portait à vomir. Je traversai lentement les salles : elles avaient perdu, dant la nuit plus de cent de leurs tristes habitants ; spectres pâles, décharnés, couchés, abattus sur les planchers, on s'y traînant en chancelant comme dans l'ivresse ou la peste[16]. »

Fonbonne, directeur général des hôpitaux, est informé de la présence dans l’entrepôt d’une famille de sa connaissance, il se rend sur place :

« On nous indique un cachot affreux par sa puanteur et son obscurité. Nous demandons une chandelle, et, en cherchant cette famille, jusque dans la paille, où ces infortunés se pressaient les uns contre les autres pour se garantir du froid, nous trouvâmes des femmes mortes dans cette paille, et la jeune fille cachée, moitié d’épouvante et de froid, dans les habillements de sa mère. Celle-ci loin d’accepter nos offres et nos secours : Non, dit-elle, ma fille périra avec moi ; nous périrons toutes ensembles[13]. »

Le pharmacien Hectot est chargé de faire des fumigations guytoniennes au chlore pour désinfecter l'entrepôt, il écrit :

« Il me vint un ordre pour aller faire des fumigations guytonniennes dans diverses maisons de détenus. Je ne citerai que l'Entrepôt... Je le trouvai dans un tel état d'infection et de désordre qu'il est difficile de le peindre. Il y avait de la paille en quantité assez minime et coupée menue. C'était pourtant sur cette paille qu'étaient couchés les détenus... Les portes et les fenêtres étaient fermées ; des baquets en bois étaient placés çà et là et contenaient de l'urine et des matières fécales : d'autres étaient à l/4 ou 1/2 pleins d'eau, c'était celle que ces détenus buvaient ; quelques morts, placés de distance en distance, une femme, entre autres, était accouchée sans être délivrée, puisque son enfant y était encore adhérent... L'enfant et la mère étaient d'une couleur violet-noirâtre. Les autres morts étaient déjà en putréfaction. L'odeur qui s'exhalait était, en général, de matière fécale et de putréfaction.

Je plaçai mes fourneaux allumés avec du charbon sur lequel je mis des terrassons contenant du muriate de soude (sel de cuisine) et de l'oxide de manganèse, dans lesquels je versai, en m'éloignant, de l'acide sulfurique.

Je m'en retournai à l'Hotel-Dieu; mais, dès ce soir, plusieurs infirmiers que j'avais amenés avec moi tombèrent malades, et plus tard deux en moururent... Mes aides en pharmacie furent malades ; les docteurs Blin et Laënnec le furent aussi. Bacqua eut la maladie et s'en guérit, ainsi que M. Deshays, attaché à la chirurgie. Enfin, je fus pris à mon tour[17]. »

Fermeture de l'Entrepôt

Par crainte de voir le typhus déborder sur la ville, les autorités révolutionnaires décident d’évacuer les prisonniers qui ne sont plus que quelques survivants à la suite des noyades, fusillades et à l'épidémie qui ont décimé les détenus. Le , le district écrit à la municipalité que « A l’Entrepôt, il existe une odeur si fétide que plusieurs de nos frères qui y montaient la garde, y ont perdu la vie ; citoyens, frères et amis, voilà le mal, nous vous confions le remède, au nom de l’humanité, du bien public et de notre patrie. Activité, exactitude et surveillance[18]. »

Jean-Baptiste Carrier lui-même s'alarme et réclame « un prompt nettoiement par les brigands eux-mêmes afin de point compromettre la santé des bons citoyens ».

Déméphitiser (désinfecter) l'Entrepôt demande plus de trois semaines[11]. Les cadavres sont placés sur des tombereaux puis envoyés au nouveau cimetière de Gigant, appelé la Salle-Verte. Le , Pariset, qui supervise l'opération, écrit : « J’ai aperçus les cadavres amoncelés ; je les ai fait couvrir d’une mauvais voile ; le tombereau s’est rendu à midi et demi juste, huit brigands ont aidé à le charger, et, au bout de quelques minutes ils sont partis pour la Salle-Verte[19]. »

Le , il ajoute : « Je me suis rendu ce matin à l'Entrepôt ; le travail allait son train ; je n'ai pas vu plus de cinq à six tombereaux ; le fumier exhalait une odeur exécrable. J’ai fait déplacer les onze ouvriers qui chargeaient les tombereaux, je les ai conduits aux bateaux qui avaient chacun besoin de six hommes, pour être promptement vidés ; onze à douze brigands ont chargé eux-mêmes les tombereaux[20]. »

La prison de l’Entrepôt est vidée pendant ce nettoyage, puis, deux massacres sont à nouveau commis : de l’eau empoisonnée avec de l’acide sulfurique est donnée aux détenus[21], et des prisonniers sont envoyés à la noyade du 29 au [22]. Le 1er février, les derniers rescapés sont transférés sur les navires[20].

Conséquence hypothétique

Après une étude détaillée de l'épidémie, le Dr Le Borgne a émis en 1851 une hypothèse sur un lien éventuel reliant cette épidémie aux noyades ordonnées par Jean-Baptiste Carrier. Selon cette hypothèse, la nécessité de débarrasser la ville au plus vite des prisonniers atteints du typhus, à la demande de la municipalité représentée par les citoyens Dufo et Devauge (évacuation par bateau sur la Loire) aurait pu donner à Carrier l'idée de faire d'une pierre deux coups, marquant ainsi le début des noyades et des fusillades de Nantes. Cette hypothèse n'est cependant fondée sur aucun élément probant[23].

Reconversion et destruction

Après la fermeture de la prison, le bâtiment est nettoyé et un atelier de salaisons y est établi fin [20]. L'entrepôt fut ensuite converti en caserne de cavalerie[1]. C'est dans la nuit du 21 au qu'il est détruit lors d'un incendie[1], faisant 5 morts et de nombreux blessés[24]. Après l'incendie seule la façade demeura. Le site est ensuite reconverti en savonnerie, aujourd'hui désaffectée.

Bibliographie

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, août 1792 : Prairial an III, d'après des documents originaux, t. I, Michel Lévy frères, éditeurs, (lire en ligne), p. 20-25.

- Jean-Joël Brégeon, Carrier et la Terreur nantaise, Paris, Perrin, coll. « Tempus », , 368 p. (ISBN 978-2-262-06616-1).

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, Nantes, Imprimerie Vincent Forest et Émile Grimaud, , 104 p.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes pendant la Révolution, Imprimerie Vincent Forest et Émile Grimaud, , p. 52-60.

.

. - Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, t. XXIII, Imprimerie de Camille Mellinet, . texte en ligne sur google livres

- Gildas Salaün et Jean-Luc Guihard, « Médaille commémorant l’incendie de l’Entrepôt des Cafés à Nantes », Armor-Numis, no 121,

Notes et références

- « Médaille commémorant l’incendie de l’Entrepôt des Cafés de Nantes », sur loire-atlantique.fr (consulté le )

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 53.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 54.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 54-55.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 58.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 53-54.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 55.

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 79

- Auguste Billaud, La Guerre de Vendée, mpr. Lussaud, 1977, p. 169.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 12-30

- Brégeon 2016, p. 139.

- Alfred Lallié, les Noyades de Nantes, 90.-Campardon, Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (Procès de Carrier), II, 55. Déposition de l'officier de Santé Thomas.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 57.

- Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, Volume XXIII, p. 230-231.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 56.

- Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, Volume XXIII, p. 214.

- Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, Volume XXIII, p. 216-217.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 58-59.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 59.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 60.

- Alfred Lallié, Les prisons de Nantes, p. 59-60.

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 74.

- Société Académique de Nantes et du Département de la Loire-Inférieure 1851, p. 234-235

- F.J. Verger, Archives curieuses de la ville de Nantes tome III, 1840