Pont transbordeur de Rouen

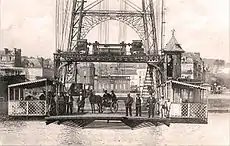

Le pont transbordeur de Rouen (1899-1940), œuvre de l’ingénieur Ferdinand Arnodin fut, jusqu'en 1940, le dernier ouvrage d'art à franchir la Seine avant son estuaire. Il permettait la traversée du fleuve au moyen d'une nacelle, à environ 700 mètres du pont Boieldieu, à hauteur de l’actuel pont Guillaume-le-Conquérant.

| Pont transbordeur de Rouen | ||||

| ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||

| Région | Haute-Normandie | |||

| Département | Seine-Inférieure | |||

| Commune | Rouen | |||

| Coordonnées géographiques | 49° 26′ 23″ N, 1° 04′ 52″ E | |||

| Fonction | ||||

| Franchit | Seine | |||

| Fonction | Traversée pour piétons, cycles et véhicules légers | |||

| Caractéristiques techniques | ||||

| Type | Pont transbordeur | |||

| Longueur | 143 m | |||

| Largeur | 13 m | |||

| Hauteur | 70 m | |||

| Matériau(x) | acier | |||

| Construction | ||||

| Construction | 1899 | |||

| Ingénieur(s) | Ferdinand Arnodin | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Normandie

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

| ||||

Histoire

La municipalité rouennaise décida de sa construction le [1], pour faciliter les communications entre les deux rives de la Seine reliées, à la fin du XIXe siècle, seulement par trois ouvrages aériens, dont un exclusivement ferroviaire. L'exécution des travaux et la concession furent confiées à Ferdinand Arnodin qui avait déjà participé à la construction de nombreux ouvrages d'art et qui commença le chantier durant l'automne 1897[2].

Son inauguration, sans cérémonie, eut lieu le [3], c'était le second pont transbordeur d'Europe à être mis en service après celui de Portugalete, près de Bilbao sur l'embouchure de la rivière Nervión[2]. Sa nacelle, peinte dans un premier temps en vert et blanc, puis en saumon, rendit d'inappréciables services aux piétons, chariots ou automobiles, surtout lors de la Première Guerre mondiale, Ferdinand Arnodin ayant, dans un geste patriotique, établi la gratuité du passage[1]. Quelques anecdotes restent attachées au pont transbordeur : le , l'aviateur Marcel Cavelier passa sous le pont en aéroplane[4] et remporta ainsi le prix Claudel, soit 1000 francs, grâce à cette performance effectuée avec un monoplan Deperdussin à moteur Gnome [5] ; il servit aux essais des pionniers du parachutisme[6], le nageur polonais Willy Wolf y fit un plongeon remarquable le [7] - [8] - [9].

Interrompu pour réfection générale de mai 1926 à juillet 1930[1], le service reprit jusqu'au , lorsque les soldats français firent sauter le pont pour ralentir l'avancée de l'armée allemande[6]. Cette destruction se fit dans la plus grande confusion ; la navigation n'ayant pas été interrompue sur le fleuve, le tablier en s'effondrant, s'écrasa sur un remorqueur, le Houdon, chargé de réfugiés, qui coula immédiatement[10].

Cet ouvrage garde encore aujourd’hui, pour les anciens Rouennais, une valeur de symbole. Une exposition sur ce pont a lieu en 2007 au Musée maritime de Rouen[11].

Description technique

.jpg.webp)

Ses dimensions généreuses, 143 mètres de long, sa hauteur de 70 mètres et son tirant d'air de 51 mètres[12], offraient la possibilité aux grands voiliers de remonter jusqu'aux quais extrêmes du port maritime de Rouen. Si ce n'était pas le plus long des ponts transbordeurs de France, il offrait une hauteur au-dessus du niveau moyen du fleuve supérieure à celle de ses homologues (Brest, Rochefort-Martrou sur la Charente, Nantes et Marseille)[2].

L'ouvrage de Rouen était de type suspendu semi-rigide à tablier rectiligne et haubans d'ancrage à terre situés en dehors des emprises du pont, technique également employée pour les transbordeurs de Brest et de Rochefort-Martrou construits par Arnodin (les ponts de Nantes et de Marseille étant de type cantilever)[3]. Deux passerelles étaient installées de chaque côté du tablier et accessibles par des escaliers, l'une d'elles était ouverte aux piétons et permettait de bénéficier d'un panorama sur la Seine et la ville[13]. Le chariot porteur reposait par des galets sur deux rails soutenus par les poutres du tablier et supportait une nacelle de 130 m2 pouvant recevoir une charge de 15 tonnes. Cette nacelle comportait une chaussée centrale bordée de deux abris, l'un de première classe vitré et pourvu de sièges, l'autre de seconde classe, simplement couvert[3]. L'installation motrice fonctionnait selon le principe du touage. Un câble, fixé aux extrémités du tablier, passait sur les poulies du chariot, descendait s'enrouler sur le tambour d'un treuil porté par un arceau surplombant la nacelle. Le treuil était actionné par deux moteurs électriques (le pont de Rouen étant le premier à utiliser l'électricité)[13].

Notes et références

- Bertin 1994, p. 193

- Chapuis 1966, p. 38

- Croguennec 2000, p. 38

- Cécile-Anne Sibout, « Cavelier : il l'a fait ! », Paris-Normandie, 8 mai 2009.

- Le 5 mai 1912 dans le ciel : Cavelier remporte les 1 000 francs du prix Claudel, Air Journal

- Chapuis 1966, p. 40

- « Un plongeon sensationnel », Journal de Rouen, 30 mars 1915.

- Paul Le Trevier, 9 Juin 1940 : Ce jour où Rouen tomba, Rouen, Éditions de Rameau, , 208 p. (ISBN 978-2-9522138-5-1), p. 31.

- Il se tua le 31 mai de la même année en sautant du pont transbordeur de Nantes.

- Pailhès 1994, p. 147.

- Dossier sur l'exposition sur le site du Musée maritime de Rouen.

- Le pont transbordeur de Rouen sur le site Structurae.

- Chapuis 1966, p. 39

Bibliographie

![]() : source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article

- Michel Croguennec, « Les Cent ans du premier pont transbordeur de France », Bulletin des Amis des monuments rouennais 1999-2000, Rouen, , p. 34-45

- Jacques Chapuis, « Les transports urbains dans l’agglomération rouennaise », Chemins de fer régionaux et urbains, no 72, (ISSN 1141-7447)

- Jacques Sigot, La France des transbordeurs : Bordeaux, Brest, Marseille, Nantes, Rochefort, Rouen, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Alan Sutton, , 188 p. (ISBN 2-84910-262-8)

- Hervé Bertin, Petits trains et tramways haut-normands, Le Mans, Cénomane/La Vie du Rail, , 224 p. (ISBN 2-905596-48-1 et 2902808526)

- Yvon Pailhès, Rouen : un passé toujours présent… : rues, monuments, jardins, personnages, Luneray, Bertout, , 285 p. (ISBN 2-86743-219-7, OCLC 466680895), p. 228-229

- Guy Pessiot (préf. Daniel Lavallée), Histoire de Rouen 1850-1900, Rouen, P'tit Normand, , 249 p. (ISBN 9782906258853), p. 200-203