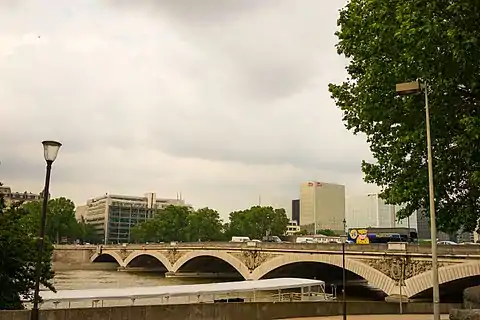

Pont d'Austerlitz

Le pont d'Austerlitz est un pont franchissant la Seine à Paris, en France.

| Pont d’Austerlitz | |

| |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Île-de-France |

| Département | Paris |

| Commune | Paris |

| Coordonnées géographiques | 48° 50′ 42″ N, 2° 21′ 58″ E |

| Fonction | |

| Franchit | La Seine |

| Caractéristiques techniques | |

| Type | Pont en arc |

| Longueur | 173,80 m |

| Largeur | 30 m |

| Construction | |

| Construction | Maçonnerie |

| Architecte(s) | A. Michal, J. Savarin (1854), J.-M.-G. Choquet, G. Guiard (1885) |

5e, 12e et 13e arrts Pont d’Austerlitz

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 5e, 12e et 13e | |

| Quartiers | Jardin-des-Plantes, Quinze-Vingts et Salpêtrière | |

| Début | place Mazas | |

| Fin | quai d’Austerlitz et quai Saint-Bernard | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 0558 | |

| DGI | 0585 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Il relie le 12e arrondissement, au niveau de l'avenue Ledru-Rollin, aux 5e et 13e arrondissements, au niveau de la place Valhubert, en face du jardin des Plantes.

Le pont d'Austerlitz est desservi par les lignes ![]()

![]()

![]() à la station Gare d'Austerlitz, par le RER C à la gare de Paris-Austerlitz et à la station Quai de la Râpée par les lignes

à la station Gare d'Austerlitz, par le RER C à la gare de Paris-Austerlitz et à la station Quai de la Râpée par les lignes ![]()

![]() par les lignes de bus RATP 24 57 61 63 72 77 89 91 215.

par les lignes de bus RATP 24 57 61 63 72 77 89 91 215.

Origine du nom

Il tire son nom en souvenir de la victoire remportée à Austerlitz par les armées napoléoniennes du Premier Empire sur les Empires russe et autrichien, le .

Plusieurs voies publiques situées au voisinage (plus ou moins immédiat) du pont d’Austerlitz portent le nom d’officiers supérieurs tués à la bataille d’Austerlitz :

- le boulevard Bourdon pour le colonel Ferdinand Pierre Agathe Bourdon ;

- la rue Castex pour le colonel Pierre Castex ;

- le boulevard Morland pour le colonel François Louis de Morlan, dit Morland (blessé, il mourut quelques jours après la bataille) ;

- la place Mazas pour le colonel Jacques François Marc Mazas ;

- la place Valhubert pour le général Jean-Marie Valhubert.

Historique

Le pont de 1807

L’origine du pont d'Austerlitz vient de la nécessité de relier le faubourg Saint-Antoine sur la rive droite au jardin des Plantes sur la rive gauche. Bonaparte, qui n'est pas encore devenu Napoléon, décide en 1801 de la construction de trois ponts sur la Seine : le futur pont d'Austerlitz ; le pont de la Cité et le pont des Arts[1].

Au début du XIXe siècle, un premier pont est construit. En 1801, l’ingénieur Becquey-Beaupré propose un pont construit entre 1802 et 1807[2]. Il s'agit d'un ouvrage de cinq arches en fonte de 32 m d'ouverture, s'appuyant sur quatre piles et deux culées en maçonnerie.

Entre 1814 et 1830, le nom est changé en « pont du Jardin-du-Roi » pour ne pas indisposer les nouveaux alliés prussiens et russes. Après que l'ouvrage eut retrouvé son nom d'origine, sa rénovation, devenue nécessaire, est entreprise sous le baron Haussmann[3].

Le pont en 1831.

Le pont en 1831. Le pont au XIXe siècle.

Le pont au XIXe siècle.

Caractéristiques

- Type de construction : pont en arc

- Construction :

- 1802-1806 : 1er pont en fer, à péage, inauguré en 1807. Il repose sur quatre piles en maçonnerie et 5 arches en fonte. Malgré des coussinets en fer fondu prévus pour absorber les trépidations, de nombreuses fissures apparaissent le rendant dangereux.

- 1854 : 2e pont qui est reconstruit, plus large, et avec des arches en maçonnerie, en conservant les piles du précédent pont.

- 1884-1885 3e pont, élargi une seconde fois. C'est sous cet aspect qu'on le découvre aujourd'hui.

- Inaugurations : 1807, 1854 et 1885

- Architectes :

- Joseph Marie Stanislas Becquey-Beaupré et Corneille Lamandé (1806)

- Alexandre Michal, Jules Savarin (1854)

- Jean-Marie-Georges Choquet (1885)

- Matériaux : fer et piles en maçonnerie (1806) puis tout maçonnerie (à partir de 1854)

- Longueur totale : 173,80 m

- Largeur de la poutre : 18 m (1854), 30,60 m (1885)

- Largeur utile : 12,75 m en 1806, 18 m en 1854, 30 m en 1885 (chaussée de 20 m, deux trottoirs de 5 m)

- Particularité : sur les tympans, des N impériaux couronnés de branches de laurier étaient en place : ils ont été remplacés par des lions

Pont vu de la pointe de l'île Saint-Louis, entre les ports Henri-IV, à gauche, et Saint-Bernard, à droite.

Pont vu de la pointe de l'île Saint-Louis, entre les ports Henri-IV, à gauche, et Saint-Bernard, à droite. Pont vu de l'amont.

Pont vu de l'amont. Sur le pont d'Austerlitz.

Sur le pont d'Austerlitz. Pont vu de l'aval.

Pont vu de l'aval.

Échelle hydrométrique

Après l'installation de l'échelle hydrométrique du pont de la Tournelle et celle du pont Royal, l'échelle du pont d’Austerlitz, mise en place en 1868, devient l'échelle de référence utilisée par le service hydrométrique de Paris en 1873[4].

Le niveau zéro de l'échelle correspond à une altitude de 25,90 m. La retenue normale est à 26,92 m (niveau 1,02). L'état de vigilance du Centre d'annonce des crues de Paris est déclenché à 28,4 m (niveau 2,5). L'état d'alerte commence à 29,1 m (niveau 3,2). À partir de 29,2 m (niveau 3,3), les voies sur berge sont progressivement fermées. Le niveau des plus hautes eaux navigables est fixé à 30,19 m (niveau 4,49). Lors de la crue de 1982, l'eau est montée à 32,08 m (niveau 6,18) ; en 1955, la Seine est montée à 33,04 m (niveau 7,14) ; en 1910, elle était à 34,57 m (niveau 8,67)[5]. On a établi que la plus forte crue, survenue en 1658, avait atteint 34,86 m (niveau 8,96).

Le pont dans les arts

Stanislas Lépine, vers 1880

Musée Carnavalet, Paris

« Le pont d'Austerlitz est un beau pont. Il s'élance au milieu d'un grand espace blanc. Dès qu'il y a un peu de clarté sur Paris, c'est pour le pont d'Austerlitz. Là, il y a toujours du vent, des odeurs de voyage, des bateaux laborieux, des marchands de rien, des photographes en plein air qui rechargent leur appareil sous les cottes de leur femme en guise de chambre noire, enfin toute sorte de distractions pour les yeux. Le pont fait un peu le gros dos, comme s'il était agréablement chatouillé par les tramways et les fardiers qui lui courent sur l'échine[6]. »

Bibliographie

- Félix Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Paris, Maisonneuve & Larose, , 796 p. (ISBN 978-2-7068-1098-5 et 2-7068-1098-X).

- « Pont d'Austerlitz », notice sur le site structurae.info.

Notes et références

- « Loi du 15 mars 1801 (24 ventôse an IX) » qui autorise l’établissement de trois ponts à Paris (pont du Jardin des Plantes [d'Austerlitz], pont de la Cité, pont des Arts).

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117), t. 1, p. 120.

- « Pont d'Austerlitz », sur Le Rendez-Vous du Mathurin, (consulté le ).

- « Relevé des hauteurs de la Seine observées au pont de la Tournelle à Paris, 1732-1867 », manuscrit 7451, bibliothèque de l’Institut de France.

- « Annexe du plan local d'urbanisme de Paris, titre Ier, p. 97, pluenligne.paris.fr.

- Vie et aventures de Salavin, éditions Omnibus, 2008, 807 p. (ISBN 978-2-258-07585-6), p. 20.

_-_2021-06-30_-_1.jpg.webp)