Pont aérien de Berlin

Le pont aérien de Berlin (en allemand, « die Berliner Luftbrücke ») approvisionna la ville de Berlin grâce aux avions des occidentaux, pendant le blocus de la ville mis en place entre le et le par l'Union soviétique.

Les routes et les voies de chemin de fer qui relient la zone ouest jusqu’à Berlin-Ouest ont été coupées pendant le blocus de Berlin. À la fin du blocus, le trafic aérien a tout d’abord continué quelques mois et a été officiellement arrêté le .

Histoire

Le chef de l’administration militaire soviétique en Allemagne Wassili Danilowitsch Sokolowski a ordonné la fermeture temporaire des frontières le . Il prend cette décision pour répondre à l’accord passé lors de la « conférence de six pouvoirs » (Sechs-Mächte-Konferenz) entre Britanniques, Français et Américains. Par conséquent, les puissances occidentales doivent fournir des avions à leurs garnisons présentes à Berlin.

Le , une réforme monétaire lancée dans les trois zones d’occupation provoque la réaction des autorités soviétiques. Trois jours plus tard, une réforme est mise en place dans la zone soviétique pour empêcher l’inondation du marché économique par le Reichsmark des zones occidentales.

L'Union soviétique souhaite appliquer cette réforme à la totalité de Berlin, mais les Occidentaux refusent et introduisent le Deutschemark dans leurs secteurs. Cette décision occidentale est le prétexte à de nombreuses mesures prises par les Soviétiques. Elles ont conduit au blocus de Berlin.

L'administration soviétique justifie la régulation du trafic avec un message : « Suite à des problèmes techniques, les trains en provenance et en direction de Berlin, avant 6 h le matin, seront régulés. ».

Les habitants de Berlin-Ouest sont coupés de toutes communications pendant près d’un an. Dans la nuit du 23 au , l’approvisionnement de Berlin-Ouest en électricité par la centrale électrique Zschornewitz est interrompu.

Le , toute la circulation routière, le trafic ferroviaire et maritime sont coupés entre les deux zones d’occupation de Berlin. Berlin est encore un grand champ de ruines dans les secteurs occidentaux où vivent 2,2 millions de personnes. Leur vie dépend donc complètement de l’approvisionnement extérieur.

Les gouvernements de l’Ouest peuvent abandonner la population berlinoise ou lui venir en aide. Le général Lucius D-Clay propose alors une solution militaire afin de contrer le blocus, mais le président américain Harry S. Truman refuse, pour ne pas provoquer de nouveaux conflits.

Le couloir aérien

Après la guerre, le territoire de Berlin est divisé en quatre zones d’occupation, dans lesquelles chaque État peut utiliser toutes les voies de communication.

Le , à six heures du matin, toutes les voies de communication sont coupées. Les Alliés ne peuvent donc plus approvisionner, non seulement leurs troupes, mais également les civils. Le Commodore Rex Waite de la Royal Air Force avait déjà mis en place un plan logistique préparant l’éventualité d’un blocage des voies de communication. Ces plans logistiques ont été réalisés pour approvisionner les troupes britanniques uniquement. Cette idée britannique est modifiée et permet d’approvisionner immédiatement les Berlinois.

Dès le , la US Air Force et la Royal Air Force commencent à improviser un pont aérien à Berlin. Le le général William H. Tunner devient commandant de la Combined Airlift Task Force, qui est chargée de la mission du pont aérien. Tunner a déjà organisé le pont aérien Américain au-dessus de l’Himalaya.

Le pont aérien commence

Le premier vol du pont aérien a lieu le soir du . Le pilote civil américain Jack O. Bennett rapporte qu’il a emmené, dans son avion, des pommes de terre à Berlin et que les soutes étaient vides lorsqu’il est reparti. Cependant il s’agit encore de l’un des vols militaires réguliers à destination de la ville divisée.

Le , le général Clay ordonne l’établissement du pont aérien berlinois et, le , le premier avion de l’US Air Force atterrit à l’aéroport de Tempelhof à Berlin. Cet aéroport construit en 1923 est réaménagé pour l'occasion, ce qui nécessite de raser un cimetière[1]. Il démarre ainsi officiellement « l’opération Vittles ». « L’opération Plainfare » de l’armée de l’air britannique suit deux jours plus tard. Dans un premier temps, les Américains utilisent seulement de petits avions du type C-47 Skytrain.

Cependant il apparaît rapidement que tous les trajets doivent être optimisés pour transporter les quantités nécessaires. Cela concerne les types d’avion, les pistes d’atterrissage, l’entretien du matériel aéronautique, le déchargement des marchandises et le planning des lignes aériennes.

L’optimisation du pont aérien

Au début, 750 tonnes de provisions sont livrées chaque jour. Grâce à une nouvelle organisation par le général William H. Tunner, qui utilise les méthodes du pont aérien de Wiesbaden, plus de 2 000 tonnes sont déchargées par jour, après seulement quelques semaines. Du 15 au , la plus grande livraison de produits est atteinte avec 12 849 tonnes et 1 398 vols en 24 heures. À côté des produits alimentaires comme des céréales, le lait en poudre, les pommes de terre séchées et la farine, le charbon, devenu le principal combustible, l’essence, des médicaments et toutes les autres choses nécessaires pour les Berlinois arrivent aussi par avion.

Les Britanniques transportent environ 33 % de toutes les marchandises destinées à Berlin. Des bateaux chargés de céréales et destinés aux États-Unis et à la Grande-Bretagne sont déviés par les Britanniques vers l’Allemagne. Ces déviations entraînent un rationnement des céréales en Grande Bretagne. Le Royaume-Uni n’avait même pas connu cela durant la Seconde Guerre mondiale. Les avions britanniques emportent sur le vol de retour des enfants berlinois qui peuvent se reposer et se soigner en Allemagne de l’Ouest.

Le transport de quantités de marchandises aussi importantes est rendu possible grâce à un système élaboré et exceptionnel. Trois couloirs aériens sont utilisés à sens unique. Le couloir du Nord, de Hambourg à Berlin, celui du Sud, de Francfort sur le Main à Berlin. Celui du milieu sert pour les trajets retours et relie Berlin à Hanovre. De plus, les avions volent sur cinq niveaux d’altitudes différents et chaque pilote ne peut tenter d’atterrir qu’une seule fois. Si celui-ci échoue, il doit rentrer avec tout son chargement. Grâce à ce système, un avion peut atterrir toutes les trois minutes à Berlin. Le temps au sol est passé de 75 à 30 minutes, ce qui implique une organisation parfaite des soins médicaux. Le largage aérien des provisions est ré-envisagé après quelques vaines tentatives.

Aux côtés des Britanniques et des Américains, des pilotes d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada et d’Afrique du Sud se greffent à la mission et les relaient ultérieurement. La France ne peut participer directement, car l’armée de l’air est occupée par la guerre d’Indochine[2].

Les Français reçoivent l’accord des Alliés pour bâtir un nouvel aéroport dans leur secteur de Berlin-Tegel. il est construit en un temps record de 90 jours par une unité du génie des troupes d'occupation françaises à Berlin avec l’aide de volontaires berlinois.

L’arrêt du pont aérien

Le développement d’une nouvelle politique mondiale, notamment un embargo des pays de l’ouest sur les nouvelles technologies et l’expression à travers le pont aérien d’un refus de l’annexion de Berlin Ouest par l’URSS, contraignent les soviétiques à lever tous leurs barrages (terrestres et maritimes) le à 0 h 1. L’approvisionnement aérien s’arrête alors le .

Environ 2,34 millions de tonnes de provisions sont livrées entre et dont 1,78 million par des avions américains. Parmi ces marchandises, on retrouve 1,44 million de tonnes de charbon, 490 000 tonnes de produits alimentaires et 160 000 tonnes de matériaux nécessaires à l’agrandissement de l’aéroport, mais aussi à la construction d’un nouvel immeuble et d’une centrale électrique. Les produits déshydratés sont privilégiés en raison du gain de place qu’ils représentent (lait en poudre ou pommes de terre séchées entre autres). 81 730 tonnes de produits sont exportés de Berlin, ils sont reconnaissables par le label « produit à Berlin Ouest ». Au total, 227 655 passagers sont également évacués de la ville[3].

Statistiques de l’USAFE[3] Total U.S. Air Force Royal Air Force Vols 277 569 189 963 87 606 Cargaison importée 2 325 509,6 t 1 783 572,7 t 541 936,9 t Dont charbon 1 586 099,3 t 1 421 188,8 t 164 910,5 t Dont provisions 536 705,3 t 296 319,3 t 240 386,0 t Dont autres cargaisons 202 774,4 t 66 134,0 t 136 640,4 t Cargaison exportée 81 730,8 t 45 887,7 t 35 843,1 t Passagers 227 655 – – Chiffres du au .

Le , c’est un Rosinenbomber qui est le dernier avion à décoller de l’aéroport de Tempelhof, il emporte à son bord 10 tonnes de charbon[4].

Accidents

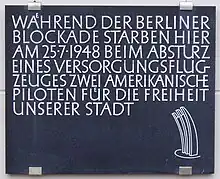

Sur 280 000 vols, 25 accidents sont recensés au cours desquels 83 personnes sont décédées[3].

Confrontation

Sur les bases, les avions sont parfois sabotés. En vol, les pilotes sont dérangés par des manœuvres d’avions de chasse soviétiques, des bombardements de défense sur les couloirs aériens et ils sont aveuglés par des projecteurs. 733 incidents de ce type sont recensés par les forces américaines. Dans ce contexte a eu lieu la première confrontation directe entre un avion allié et un chasseur soviétique MiG-15[5].

Infrastructures

Hors de l’Allemagne

Le pont aérien existe non seulement par les couloirs aériens entre l’Allemagne de l’Ouest et Berlin-Ouest, mais les marchandises auxiliaires doivent d’abord être acheminées jusqu’en Allemagne. Pour les avions de l’époque la distance de vol est trop étendue pour un vol direct des États-Unis vers l’Allemagne. Des escales sont donc nécessaires, comme dans les aéroports de Søndre Strømfjord et de Narsarsuaq, au Groenland[6] - [7].

Berlin

Au début, les plus grands aéroports sont de simples pistes d’herbe non construites. Dans l’aéroport de Tegel, la piste de décollage la plus longue d’Europe est bâtie, avec 2 400 m de longueur. Cette piste a servi pour entraîner les pilotes alliés. De plus, le modèle de radar le plus performant de l’époque est installé dans cet aéroport afin de réguler le trafic aérien très dense.

Les aéroports de Gatow (secteur britannique), Tempelhof (secteur américain) et Tegel (secteur français) sont interconnectés.

De grands hydravions britanniques apportent du sel et du charbon. À Tempelhof, le service de radar a été modernisé pour permettre un contact direct jour et nuit avec les pilotes et pour maintenir un trafic aussi dense que possible.

Allemagne de l’Ouest

La plaque tournante majeure des marchandises, et plus précisément le charbon, est dans la zone d’occupation britannique. C’est d’ici que partent les hydravions, qui suivent l’Elbe.

La coordination du pont aérien est réalisée au « Combined Airlift Task Force » (CALTF) à Wiesbaden.

Les avions du pont aérien de Berlin

Dans un premier temps, les Américains utilisent un C-47 avec deux moteurs, mais il ne peut transporter que trois tonnes de charge. Le rendement est trop faible si bien qu’ils sont remplacés par des modèles plus grands C-54, qui ont quatre moteurs. Ils ont une capacité de neuf tonnes de produits et sont plus rapides. 380 de ces avions sont utilisées pendant le pont aérien.

La restriction américaine à un petit nombre de types d’avions différents leur permet d’être plus efficaces. En effet, ils ont la même vitesse et les mêmes caractéristiques de vol. L’entretien et l’approvisionnement en pièces de rechange est donc plus simple et plus efficace.

Les Britanniques, au contraire utilisent une grande diversité d’avions. Beaucoup sont d’anciens bombardiers ou les versions civiles de ceux-ci. Devant le peu d’avions disponibles, la Royal Air Force emploie beaucoup de modèles de compagnies aériennes civiles. Les hydravions sont utilisés pour leur résistance et permettent le transport de sel notamment et ce, même en hiver. Ils peuvent se poser sur les lacs ou les mers, comme le Havel ou le Wannsee.

- Avro Lancaster

- Avro York

- Avro 688 Tudor 1

- Avro 689 Tudor 2

- Avro Lancastrian

- Breguet deux ponts 761 S n°2

- Boeing C-97 Stratofreighter

- Bristol 170 Freighter

- Consolidated B-24 Liberator

- Consolidated PBY Catalina (hydravion)

- Douglas C-47 Skytrain ou Douglas DC-3 (RAF-Bezeichnung: Dakota)

- Douglas C-54 Skymaster ou Douglas DC-4

- Douglas C-74 Globemaster

- Fairchild C-82 Packet

- Handley Page Halifax et Halton

- Handley Page Hastings

- Amiot AAC.1 Toucan (Junkers Ju 52/3m de fabrication allemande reconditionnés) (brièvement par la France)

- Short S.25 Sunderland

- Vickers VC.1 Viking

Commémoration

Monuments et lieux de souvenirs

Depuis 1951, des monuments sont érigés pour commémorer le pont aérien devant l’aéroport de Tempelhof, pour rendre hommage aux victimes du pont aérien. Plus tard d’autres monuments sont construits à l’aéroport de Francfort.

Sur la base d’aviation de Fassberg, un musée du pont aérien incite à une discussion sur l’Histoire. Le à Gatow un nouveau monument est inauguré sur l’ancien aérodrome, qui a aussi accueilli une exposition. Un C-47 de la Royal Australian Air Force, utilisé pendant le pont aérien berlinois qui est aujourd’hui un monument commémoratif.

Visite de Kennedy au 15e anniversaire du pont aérien

À l’occasion du 15e anniversaire du début du pont aérien, peu après la construction du mur berlinois, le président américain John Fitzgerald Kennedy se rend à Berlin Ouest pour la première fois. Son célèbre discours d’anniversaire le devant l’Hôtel de ville s’intitule « Ich bin ein Berliner ». Il sert notamment à la confirmation de la solidarité, déjà prouvée lors du pont aérien, et il affirme le soutien du peuple américain qui souhaite la liberté de la population berlinoise.

Rosinenbomber et Candy bomber

Le nom « Candy bomber » rappelle que le pilote américain Gail Halvorsen attache des sucreries comme des tablettes de chocolat et du chewing-gum aux parachutes que celui-ci jette avant l’atterrissage. La presse diffuse le geste de Halvorsen et beaucoup d’autres pilotes le suivent pour réjouir les enfants. Les habitants de Berlin surnomment alors les avions d’approvisionnement « Rosinenbomber ».

Filmographie

- 1950 : La Ville écartelée de George Seaton.

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Berliner Luftbrücke » (voir la liste des auteurs).

- « Printemps 48 - L'Europe à l'heure de la guerre froide - Regarder le documentaire complet », sur ARTE (consulté le )

- Ann Tusa, John Tusa: „The Berlin Blockade“. Coronet Books, Aufl. 1989, 557 pages, (ISBN 0-340-50068-9).

- Roger G. Miller: To Save a City: The Berlin Airlift 1948–1949, p. 108.

- Tagesschau vom 30. September 1989 (ab Min. 12:58).

- John Provan, The Berlin Airlift, Band 1. The First Battle of the Cold War.

- www.polarwelten.de.

- Museum Narsarsuaq sowie Jørgen Vaengtoft, Museum Kangerlussuaq.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Corine Defrance, Bettina Greiner, Ulrich Pfeil (éd.): Die Berliner Luftbrücke. Erinnerungsort des Kalten Krieges, Berlin, Christoph Links Verlag, 2018, (ISBN 978-3-86153-991-9).

- Heiner Wittrock : Fliegerhorst Wunstorf, Teil 2 (1945–1998)

- Gerhard Keiderling : Rosinenbomber über Berlin. Dietz Verlag, Berlin 1998, (ISBN 3-320-01959-7).

- Wolfgang Huschke : Die Rosinenbomber. Metropol Verlag, 1999, (ISBN 3-932482-17-4).

- Ulrich Kubisch : Auftrag Luftbrücke. Nicolai Verlag, 1998, (ISBN 3-87584-692-3).

- John Provan : The History of Rhein-Main Air Base Kindle ebook, Halle 2011, (ISBN 978-0-945794-13-4).

- John Provan : Big Lift. Die Berliner Luftbrücke 26. Juni 1948 - 30. September 1949 . Edition Temmen, Bremen 1998, (ISBN 3-86108-706-5).

- John Provan :The Berlin Airlift – Vol 1 The Men that made the airlift work, LZC Halle 2011, (ISBN 0-945794-16-9), Histoire du pont aérien, photos et tableaux.

- John Provan :The Berlin Airlift – Vol 2 The Task Force Times newspaper, LZC Halle 2011, (ISBN 0-945794-17-7) Revue des troupes américains pendant le blocus de Berlin.

- John Provan :The Berlin Airlift – Vol 3 The Men that made the airlift work, LZC Halle 2011, (ISBN 0-945794-18-5).Liste des unités américaines et des soldats américains.

- Walter Lehweß-Litzmann : Absturz ins Leben. Dingsda-Verlag, Querfurt 1994, (ISBN 3-928498-34-7).

- Gail S. Halvorsen : Kaugummi und Schokolade: Die Erinnerungen des Berliner Candy Bombers. edition Grüntal, Berlin 2005, (ISBN 3-938491-02-7).

- Klaus Scherff : Luftbrücke Berlin. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1998, (ISBN 3-87943-417-4).

- Margot Theis-Raven, Gijsbert van Frankenhuyzen : Mercedes und der Schokoladenpilot. Eine wahre Geschichte über die Berliner Luftbrücke und Süssigkeiten, die vom Himmel fielen . edition grüntal Kinderbuch, Berlin 2005, (ISBN 3-938491-03-5).

- Roger G. Miller : To Save a City: The Berlin Airlift 1948–1949. Air Force History and Museum Program, United States Government Printing Office 1998-433-155/92107 (PDF; 9,8 MB).

Films

- Le pont aérien - Si seulement le ciel était libre (2005) avec Ulrich Tukur, Heino Ferch, Bettina Zimmermann et Ulrich Noethen. 186 minutes.

- Le pont aérien, documentaire (2005) Des prises documentaires, témoignages

Liens externes

- (de) « Publications de et sur Pont aérien de Berlin », dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale allemande (DNB).

- Salvatorschule Berlin-Waidmannslust: « http://www.salvator.net/salmat/pw/luft/blockade.html »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Berliner Blockade und Luftbrücke bei Lemo

- Luftbrückenmuseum in Faßberg

- Berliner Bildungsportal: Projekt Luftbrücke, Dokumente zur Berliner Blockade und Luftbrücke

- Stiftung Luftbrückendank