Police grand-ducale

La Police grand-ducale est le corps de police national du Grand Duché de Luxembourg. Elle est rattachée au ministère de la Sécurité intérieure.

| Police grand-ducale | ||||||||

| ||||||||

| Devise : « (lb) Zesumme fir iech (Ensemble pour vous) » |

||||||||

| Situation | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Région | ||||||||

| Création | XIIIe siècle : Police : Police grand-ducale |

|||||||

| Ancien nom | Police locale (jusqu'en 1930) Police locale étatisée (1930-1952) Police (1952-1999) |

|||||||

| Type | Police | |||||||

| Direction générale | Cité Policière Grand-Duc Henri, Complex A, rue de Trèves, 2632 Luxembourg | |||||||

| Coordonnées | 49° 37′ 26″ N, 6° 11′ 26″ E | |||||||

| Langue | Français, allemand, luxembourgeois | |||||||

| Organisation | ||||||||

| Membres | Interpol, Europol | |||||||

| Effectifs | 2 360 (2020) | |||||||

| Ministre | Henri Kox (depuis juillet 2020) | |||||||

| Directeur général | Philippe Schrantz (depuis 2015) | |||||||

| Organisations affiliées | Ministère de la Sécurité intérieure | |||||||

| Site web | police.public.lu/fr | |||||||

| Géolocalisation sur la carte : canton de Luxembourg

Géolocalisation sur la carte : Luxembourg

| ||||||||

| ||||||||

Elle est née de la fusion le de la police et de la Gendarmerie grand-ducale, par une loi adoptée par la Chambre des députés le [1].

Mission

Elle est soumise à la charte des valeurs de la police grand-ducale. Cette charte précise notamment, dans son article deux[2] : « La police grand-ducale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions du grand-duché, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens. Proche de la population, elle lui fournit aide et assistance. Elle procède aux devoirs lui étant confiés légalement par les autorités judiciaires et administratives ».

La police grand-ducale rempli des missions de police judiciaire (crimes, délits, contraventions, etc.) et de police administrative (maintien de l'ordre public, exécutions de la loi, etc.) sur l'ensemble du territoire grand-ducal[3].

Historique

Ancien régime

Les premières traces de services de police au sein du grand-duché remontent à l'application de la loi de Beaumont au XIIIe siècle par la comtesse Ermesinde Ire qui attribue le statut de ville à plusieurs localités dont Echternach ou Luxembourg et par conséquent le droit de s'auto-administrer et de gérer elle-même sa protection[4]. L'histoire de la police du temps de l'ancien régime reste méconnue faute de sources, bien que l'on sache que Charles Quint la réforma dans un Édit du 7 octobre 1531[4].

Après la Révolution française : d'un corps local à un corps Étatique

Il faut attendre la Révolution Française pour avoir des textes écrits et archivés concernant les missions de la police et les attributions des municipalités en la matière et, bien que la révolution ait fortement centralisé le pouvoir, le Luxembourg étant devenu le département français des Forêts en 1795, elle confie aux municipalités le soin de « faire jouir les habitants des avantages d'une police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » et les obligent à « veiller et tenir la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et règlements de police »[4]. Les décrets de 1789, 1790, 1791 et de 1795 constituent depuis cette date la base de la police administrative[4]. Intégré au royaume uni des Pays-Bas de 1815 à 1839 puis redevenu indépendant, le Luxembourg a conservé cette organisation et la loi du 24 février 1843 instaurant le découpage administratif en districts et communes n'a pour seule conséquence de charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des lois et règlements de police[4].

Ainsi, au grand-duché, la police assure un rôle local et urbain tandis que la Gendarmerie grand-ducale assure un rôle plutôt rural à l'instar de la France voisine[4].

La loi du 29 juillet 1930 réorganise les corps de police locaux en un corps de police national organisé par l'État et non plus par les communes, qui fixe un seuil de population pour qu'une commune puisse disposer d'un corps de « police locale étatisée »[4] - [5]. L'exécution des lois et règlements de police relève désormais du seul bourgmestre[4].

L'occupation du grand-duché par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale met à genou l'organisation de la police qui est finalement reconstituée en 1952 et placée sous l'autorité du ministre de la Force armée, tandis qu'elle abandonne l'appellation de « police locale étatisée » au profit de « police »[4].

La loi du 23 juillet 1952 renforce le rôle de la Direction de la police et confère un statut militaire à ses membres, mais ne change pas fondamentalement son rôle et ses attributions[4]. Dès lors, la police est placée sous l'autorité de trois ministres[4] :

- Le ministre de la Force armée, pour tout ce qui est relatif à l'organisation et l'administration ;

- Le ministre de l'Intérieur, pour ce qui est relatif à la police administrative ;

- Le ministre de la Justice, pour tout ce qui est relatif à la police judiciaire.

La loi du 8 juin 1968 permet à l'État de prendre en charge la totalité des dépenses liées à l'acquisition et l'entretien du matériel et de l'équipement et 60 % des dépenses liées au traitement des policiers[4]. Une nouvelle loi, en date du 25 février 1980, dote la police d'une compétence territoriale générale en matière administrative lui permettant d'intervenir en dehors de ses circonscriptions territoriales, rôle étendu par la loi du 16 juin 1989 à la police judiciaire, parachevant l'Étatisation de la police luxembourgeoise[4] - [6].

Police grand-ducale

La loi du 31 mai 1999 réforme en profondeur l'organisation de la police et de la gendarmerie grand-ducale et fusionne les deux corps au sein d'une seule entité, la « police grand-ducale », à compter du [7] - [8]. En outre, elle crée l'inspection générale de la police, sur le modèle de l'IGPN français[7].

Le , le conseil de gouvernement adopte le projet de loi sur la réforme de la police, qui abrogera la loi de 1999, présentée à la Chambre des députés le 31 août suivant et qui prévoit, entre autres[9] :

- la mise en place d'une police administrative ;

- la criminalité traitée au niveau national ;

- le passage de six à quatre circonscriptions régionales ;

- le remplacement des centres d'interventions et de proximité par des commissariats de police.

En 2017, la police renouvelle entièrement son identité visuelle, pour un coût de 825 000 €, avec la volonté de montrer une police moderne mais non sans déclencher des critiques et parodies sur les réseaux sociaux, la nouvelle décoration des véhicules étant comparée à celle de voitures de rallye par exemple[10] - [11].

La loi sur la réforme de la police est adoptée par la Chambre des députés le 12 juin 2018 et est entrée en vigueur le 1er août suivant[12] - [13].

Le numéro d'appel d'urgence de la police grand-ducale est le 113.

Identité visuelle (logo)

Logo et blason de 2000 à 2017.

Logo et blason de 2000 à 2017..svg.png.webp) Emblème depuis 2017 (en noir et blanc).

Emblème depuis 2017 (en noir et blanc).

Organisation

Direction générale et directions centrales

La police grand-ducale est administrée à l'origine par une direction générale et comprenant six services centraux, toutes situées autour ou dans la capitale[14] - [15] :

- le Service de police judiciaire (SPJ), chargé des enquêtes judiciaires majeures, il assure de la police technique ;

- l'Unité centrale de police de la route (UCPR), chargée de la surveillance des autoroutes, des contrôles routiers ou assure les escortes motorisées ;

- l'Unité centrale de police à l'aéroport (UCPA), chargée de la protection de l'aéroport de Luxembourg-Findel, aussi bien pour des tâches générales que pour le contrôle aux frontières ou la police de l'air ;

- l'Unité de garde et de réserve mobile (UGRM), semblable aux CRS français ;

- et l'Unité spéciale de la police, semblable au RAID français ;

- L'École de police (EP), qui assure en plus la formation des volontaires de l'armée pour la carrière de brigadier.

Avec la réforme de 2018, la police grand-ducale est réorganisée en quatre directions centrales, découpées en directions et/ou unités[16] :

- la direction centrale « police administrative » (DCPA), qui possède une direction des opérations et qui gère quatre unités nationales :

- l'Unité de la police à l'aéroport (UPA), nouveau nom de l'UCPA ;

- l'Unité de la police de la route (UPR), nouveau nom de l'UCPR ;

- l'Unité de garde et d'appui opérationnel (UGAO), nouveau nom de l'UGRM ;

- l'Unité spéciale de la police (USP).

- la direction centrale « police judiciaire » (DCPJ), qui regroupe le Service de police judiciaire (SPJ), désormais géré au niveau national, et les six anciennes unités judiciaires régionales ;

- la direction centrale « ressources et compétences » (DCRC), qui comprend cinq directions (ressources humaines, formation, finance, logistique, technologies policières) et qui chapeaute désormais l'École de police ;

- la direction centrale « stratégie et performance » (DCSP), qui comprend trois directions (planification et suivi stratégiques, organisation et amélioration, traitement de l’information) et une cellule stratégie des technologies d’information et de communication.

De 2000 à 2018

La police grand-ducale est découpée en six circonscriptions régionales (CR), commandées par un directeur régional[17]. À chaque région correspond un centre d'intervention primaire (CIP), un ou plusieurs centres d'intervention secondaires (CIS), des commissariats de proximité (CP), un Service de recherche et d'enquête criminelle (SREC) et divers services assurant entre autres la surveillance de la circulation, de l'environnement, les relations et la coordination du travail entre la police et les communes ainsi que l'aide aux victimes[17].

Dans chaque circonscription on retrouve un centre d'intervention principal (CIP) et, le cas échéant, jusqu'à deux centres d'intervention secondaires[17].

Les centres d'intervention (CI) ont pour rôles[17] :

- pour les CIP uniquement : gestion des appels d'urgence et coordination policière régionale ;

- cellule de coordination en cas d'événement grave (sauf nationaux) ;

- interventions en réaction aux appels d'urgence ;

- patrouilles de sécurité ;

- rédaction de procès-verbaux et de rapports relatifs aux accidents, plaintes et aux enquêtes liées ;

- traitement de certaines pièces administratives, à la demande du public, telles des attestations, convocations, etc. ;

- contrôle des lieux sensibles.

Enfin, on retrouve les trente-huit commissariats de proximité (CP), autonomes par rapport aux CIP et CIS mais sous le contrôle du directeur régional, dont huit pour la seule ville Luxembourg, assurant un rôle essentiellement préventif dont les attributions sont les suivantes[17] :

- Traitement d'actes administratifs et judiciaires provenant des ministères, administrations et tribunaux ;

- Prise en charge d'affaires et de plaintes ne nécessitant pas de support de la part d'autres unités ;

- Assurer une présence visible dans les quartiers, assurer la surveillance et la prévention, être au contact de la population et lui porter assistance ;

- Contrôle du stationnement, application des règlements communaux, surveillance de divers lieux (écoles, commerces, circulation locale, etc.) ;

- Recherche de voitures volées ou abandonnées, de décharges illégales, de personnes signalées et de renseignements divers pouvant aider d'autres services.

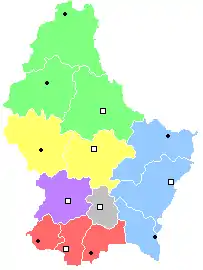

Depuis 2018

- Région de police Capitale

- Région de police Centre-Est

- Région de police Sud-Ouest

- Région de police Nord

Dans le cadre de la réforme de 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018, le découpage des régions de police a été entièrement revu, passant de six « circonscriptions régionales » à quatre « régions de Police » tenant compte du découpage des arrondissements judiciaires et abandonne les notions de centres d'intervention et de commissariats de proximité au profit de celle de « commissariats de police »[16].

Chaque région dispose d'une direction régionale, de commissariats, d'un service régional de police de la route (SRPR) et d'un service régional de police spéciale (SRPS)[16]. Les anciens centres d'interventions laissent place à 13 commissariats ouverts 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, tandis que les anciens commissariats de proximité laissent place à 29 commissariats de police ouvert en journée les jours ouvrables et chaque commissariat assurant le rôle de siège de région est un centre de police judiciaire[13].

Les quatre région de police sont[18] :

Les objectifs principaux des commissariats, dont la distinction entre centres d'intervention et commissariats de proximité a été supprimée, sont[19] :

- une disponibilité durant les heures de fonctionnement du commissariat ;

- des interventions rapides et adaptées au degré d’urgence ;

- une présence préventive visible et sécuritaire ;

- des missions de police de proximité.

Les principales missions des commissariats, issues des anciens CI et CP, sont de[19] :

- faire respecter la réglementation nationale et communale ;

- effectuer des patrouilles et organiser des contrôles ;

- entamer et participer aux recherches ;

- assurer la surveillance des manifestations locales ;

- participer à des services spéciaux ;

- rencontrer les attentes de la population et des autorités locales.

Dans le cadre de missions en lien avec la route, le commissariat travaille le cas échéant avec les services compétents.

Le service régional de police de la route (SRPR) a pour but de lutter contre l'insécurité routière, d'organiser des contrôles en lien avec l'Unité de la police de la route (UPR) et d'assurer les escortes de manifestations[20]. Le service régional de police spéciale (SRPS) a quant à lui pour but de lutter contre les infractions en lien avec l'environnement, le travail clandestin ou encore les accidents du travail graves et assurer un rôle de renfort aux autres unités régionales ou nationales en matière de lois spéciales[21].

Contrôle de la Police grand-ducale

Les agents de la Police grand-ducale peuvent parfois commettre des erreurs ou des fautes professionnelles. Dans ce cadre, c'est l'inspection générale de la police qui est saisie. Elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées par les autorités administratives et judiciaires.

Ressources humaines et différents personnels

Effectifs généraux

La police grand-ducale, organisée en quatre carrières, est constituée de 2 360 agents au , dont 1 966 au statut de policier, 394 personnels civils[22].

Avec la réforme de 2018, les grades de brigadiers ont été supprimés et les commissaires sont désormais distingués des inspecteurs ; les carrières ont été alignées sur celles de l'administration générale et le recrutement s'effectue selon le niveau scolaire[23].

Voici un tableau représentant l'effectif de la police de 2017 et 2018[22].

| Catégorie d'emplois | 2017 | 2018 |

|---|---|---|

| Cadres supérieurs | 72 | 75 |

| Inspecteurs | 1 477 | 1 502 |

| Brigadiers | 261 | 266 |

| Fonctionnaires civils | 71 | 73 |

| Employés civils | 134 | 203 |

| Ouvriers civils | 42 | 47 |

| Personnel temporaire/externe | 25 | 15 |

| Volontaires inspecteur | 153 | 160 |

| Volontaires brigadier | 12 | 0 |

| Total | 2 199 | 2 341 |

| Cadre | Effectif | dont hommes | dont femmes |

|---|---|---|---|

| policier | 1966 | 1728 | 238 |

| civil | 394 | 230 | 164 |

| Total | 2360 | 1958 | 402 |

Les policiers représentent 83,3% de l'effectif total de la police contre 16,7% pour les membres du cadre civil.

Cadre civil

La police recrute du personnel civil dans les postes administratifs et techniques suivants[25] :

- Attaché de direction ;

- Ingénieur ;

- Psychologue ;

- Enseignant ;

- Ingénieur-technicien ;

- Rédacteur ;

- Bibliothécaire-documentaliste ;

- Informaticien (diplômé) ;

- Expéditionnaire (administratif, technique et informaticien) ;

- Artisan-fonctionnaire.

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2018, le "cadre administratif et technique" prend la dénomination "cadre civil" et comprend les mêmes catégories de traitement que celles prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat[26]. Ce cadre est également complété par des employés de l'Etat des différents groupes d'indemnité prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat[26].

Pour les fonctionnaires ce sont les groupes de traitement suivants:

- A1: attaché, chargé d'études, expert en sciences humaines (niveau de diplôme: master ou équivalent)

- A2: gestionnaire, chargé de gestion, spécialiste en sciences humaines (niveau de diplôme: bachelor ou équivalent)

- B1: rédacteur, chargé technique, professionnel en sciences humaines (niveau de diplôme: fin d'études secondaires luxembourgeois, diplôme fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou certificat d'études reconnu équivalent)

- C1: expéditionnaire, expéditionnaire technique (avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes)

- D1: artisan (avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes)

- D2: huissier (avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent)

- D3: agent de salle (les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement)

Pour les employés ce sont les groupes d'indemnité suivants (les conditions de diplôme sont les mêmes que celles prévues pour les fonctionnaires):

- A1

- A2

- B1

- C1

- D1

- D2

- D3

Recrutement et formation

Avec la réforme de 2018, le recrutement est effectué selon le niveau scolaire, selon cinq groupes de traitement, qui déterminent la formation puis les grades auxquels ils peuvent prétendre[27] :

- A1 : master ;

- A2 : bachelor ;

- B1 : diplôme de fin d'études secondaires ;

- C1 : 5 années d'enseignement secondaire ;

- C2 : 3 années d'enseignement secondaire.

Pour ce dernier groupe, les candidats doivent avoir fait 36 mois de service volontaire dans l'armée et avoir le grade de soldat-chef[27].

En ce qui concerne la formation, toutes les recrues doivent avoir 12 mois d'initiation pratique[27]. Pour le groupe C2, les recrues reçoivent 12 mois de formation policière théorique et pratique à l'École de police, cette durée passe à 24 mois pour les groupes B1 et C1, dont une formation tactique de trois mois[27]. Pour les groupes A1 et A2, les recrues reçoivent 24 mois de formation théorique et pratique à l'étranger[27].

Inspecteurs

Il existe quatre grades d'inspecteurs, ouverts aux recrues des groupes B1, C1 et C2[23] :

- Inspecteur-chef ;

- Premier inspecteur ;

- Inspecteur ;

- Inspecteur adjoint.

Commissaires

Il existe quatre grades de commissaires, ouverts aux recrues des groupes B1 et C1[23] :

- Commissaire en chef ;

- Premier commissaire ;

- Commissaire ;

- Commissaire adjoint.

Commissaires divisionnaires

Il existe quatre grades de commissaires divisionnaires, ouverts aux recrues des groupes A1 et A2[23] :

- Premier commissaire divisionnaire ;

- Commissaire divisionnaire ;

- Premier commissaire principal ;

- Commissaire principal.

Directeurs

Enfin, six personnes occupent les postes de directeurs, dont quatre directeurs centraux, un directeur général adjoint et un directeur général, ouverts aux recrues du seul groupe A1[23].

Moyens

Armement

Une loi de 1973 règle l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Véhicules

La Police grand-ducale est équipée de véhicules sérigraphiés, et d'autres banalisés. On peut trouver certains véhicules uniquement sérigraphiés et d'autres uniquement banalisés. De plus, il existe aussi différents types de véhicules selon les services et leur localisation. L'unité de police de la route voit ses véhicules sérigraphiés avec des pare-chocs orange.

La police grand-ducale est équipée de 860[28] véhicules, tous types confondus[10]. Depuis 2018 et dans le cadre d'un projet pilote afin de déterminer si la voiture électrique est adaptée à un usage policier, la police grand-ducale a mis en service deux Tesla Model S en avril 2018, pour l'unité de police de la route, et six Volkswagen e-Golf en janvier 2019[29].

Plusieurs véhicules avec l'ancienne sérigraphie à Mersch.

Plusieurs véhicules avec l'ancienne sérigraphie à Mersch..jpg.webp)

Peugeot avec la sérigraphie actuelle.

Peugeot avec la sérigraphie actuelle. Une Tesla Model S, avec des plaques spéciales[30].

Une Tesla Model S, avec des plaques spéciales[30]. Une Volkswagen e-Golf et un Mercedes-Benz Sprinter décoré avec la seule mention « Police ».

Une Volkswagen e-Golf et un Mercedes-Benz Sprinter décoré avec la seule mention « Police ». Hélicoptère MD 902 de la police luxembourgeoise.

Hélicoptère MD 902 de la police luxembourgeoise. Moto de la police grand-ducale.

Moto de la police grand-ducale. TM 70 des policiers anti-émeutes luxembourgeois

TM 70 des policiers anti-émeutes luxembourgeois Véhicule banalisée portant les logos de la police.

Véhicule banalisée portant les logos de la police. Vans de la police luxembourgeoise.

Vans de la police luxembourgeoise.

Notes et références

- « Loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et modifiant a) le code d'instruction criminelle, b) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, c) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat,d) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, e) la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, f) la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers 2. le contrôle médical des étrangers 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère g) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, h) la loi communale du 13 décembre 1988 telle que modifiée par la suite, i) la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. - Legilux », sur legilux.public.lu (consulté le )

- « Charte des valeurs de la Police Grand-Ducale », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Votre police », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Histoire de la police », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Mémorial A, 1930, No. 44 : Loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale » [PDF], Service central de législation (consulté le )

- « Mémorial A, 1980, No. 8 : Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police. » [PDF], Service central de législation (consulté le )

- « Histoire et musée », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Mémorial A, 1999, No. 87 : Loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale » [PDF], Service central de législation (consulté le )

- « Réforme de la police », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Plus de 800 000 euros pour relooker la police », sur http://www.lessentiel.lu/fr, (consulté le )

- « La nouvelle identité de la police fait réagir », sur http://www.lessentiel.lu/fr, (consulté le )

- « La Chambre des Députés a adopté la loi sur la police grand-ducale », sur https://police.public.lu, (consulté le )

- « La nouvelle police », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Direction générale », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Services centraux », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, « Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale », sur https://police.public.lu, (consulté le )

- « Services régionaux », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Régions de police », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Commissariats de police », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Service régional de police de la route (SRPR) », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Service régional de police spéciale (SRPS) », sur https://police.public.lu (consulté le )

- « Rapport d'activité 2019 », sur https://police.public.lu,

- « Cadre policier : 1000 métiers en 1 », sur https://police.public.lu, (consulté le )

- « Rapport d'activités 2019 », sur police.public.lu (consulté le )

- « Personnel civil », sur https://police.public.lu/fr (consulté le )

- « Code de la fonction publique - Legilux », sur legilux.public.lu (consulté le )

- « Recrutement du cadre policier », sur https://police.public.lu, (consulté le )

- « Portail de la Police Grand-Ducale // Luxembourg », sur police.public.lu (consulté le )

- « Les Golf électriques de la police sont sur la route », sur http://www.lessentiel.lu, (consulté le )

- Comme prévu à l'article 34 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers