Picotelle à gorge blanche

La Picotelle à gorge blanche (Pygarrhichas albogularis), unique représentant du genre Pygarrhichas, est une espèce de passereaux de la famille des Furnariidae. Cet oiseau mesure une quinzaine de centimètres de longueur, avec une queue raide et arrondie. Les parties supérieures sont brun sombre, tirant sur le roux en bas du dos et sur la queue et contrastant fortement avec la gorge et la poitrine d'un blanc éclatant. Le reste des parties inférieures est grossièrement tacheté de blanc. Le bec est long, légèrement incurvé vers le haut. L'apparence générale rappelle celle d'une sittelle (Sitta spp.), bien qu'ils ne soient pas directement apparentés. Comme les Sittidae, ce Furnariidae parcourt infatigablement les troncs et les branches des vieux arbres pour trouver les petits arthropodes qui constituent sa nourriture, en remontant en spirale le long des troncs, ou en se déplaçant parfois la tête en bas. La Picotelle à gorge blanche consomme de petits invertébrés trouvés sur l'écorce et niche dans des cavités d'arbres. En dehors de la saison de reproduction, elle peut former des volées mixtes d'alimentation avec d'autres espèces d'oiseaux.

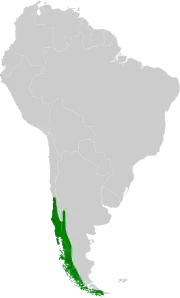

La Picotelle à gorge blanche peuple la pointe sud du continent américain, au Chili et en Argentine, depuis Santiago et Mendoza jusqu'en Terre de Feu. Elle recherche les forêts aux grands arbres — les vieux troncs lui offrant les sites de nidification adaptés — qu'elles soient de plaine ou d'altitude, denses ou ouvertes. Elle est décrite en 1831 par Phillip Parker King, un Britannique ayant exploré la Patagonie et la Terre de Feu. Son placement systématique est resté imprécis au sein de sa famille, des ressemblances superficielles avec d'autres Furnariidae glanant leur nourriture sur l'écorce des arbres semblant être le résultat d'une convergence évolutive. Des phylogénies moléculaires semblent la rapprocher des genres Microxenops et Ochetorhynchus. Aucune sous-espèce n'est décrite. Son aire de répartition est relativement vaste et il n'y a pas de signe de déclin de ses effectifs ; l'Union internationale pour la conservation de la nature considère donc cet oiseau comme de « préoccupation mineure ».

Pygarrhichas albogularis

.jpeg.webp)

Description

Morphologie

_(15774411279)_(cropped).jpg.webp)

La Picotelle à gorge blanche mesure de 15 à 16 cm de longueur en moyenne, pour un poids compris entre 20 et 27 grammes[1] - [2]. Elle possède une apparence caractéristique, rappelant celle d'une sittelle, à la fois par l'allure générale et par le plumage, avec des parties inférieures différentes de tout autre Furnariidae[1]. L'aile pliée mesure de 76 mm à 86 mm (81 mm en moyenne), la queue entre 52 et 65 mm (59,4 mm en moyenne) et le tarse de 20,0 à 23,7 mm (22 mm en moyenne), selon des mesures données par Ricardo Rozzi et effectuées sur 19 à 35 individus[2]. L'iris est brun foncé[1]. Le bec est long, de 16,0 à 23,8 mm environ (19,5 mm en moyenne)[2], légèrement recourbé vers le haut[3], avec la mandibule supérieure gris foncé, et la mandibule inférieure blanchâtre ou grisâtre pâle[1]. Les pattes sont gris sombre, noirâtres ou brunes[1].

En dépit de sa petite taille, c'est une espèce qui se remarque facilement par sa gorge blanche qui tranche avec les parties supérieures[3]. La face est brun-noir et légèrement plus sombre que la calotte, brun terne[1]. Le dos est un peu plus pâle, mêlé de châtain[1], et tirant sur le roux sur le croupion et la queue[3] - [4]. Les couvertures alaires sont brun foncé, avec du roux ou du châtain sur le bord des plumes et à leur extrémité. Les couvertures primaires sont plus sombres, les rémiges très sombres avec les bords clairs, et une courte barre alaire roux clair traverse les primaires internes[1]. La queue est arrondie, avec des rectrices très raides aux barbes raccourcies, les faisant se terminer en petites épines mesurant jusqu'à 9 mm de long[1]. Une grande zone blanche couvre la région malaire et la gorge, descendant jusqu'au milieu de la poitrine. Le reste des parties inférieures, jusqu'aux sous-caudales, est constitué de plumes blanches largement bordées de brun foncé donnant un aspect tacheté irrégulier. Chez les adultes, les deux sexes sont semblables. Le jeune se distingue par sa calotte et son dos fortement rayés d'ocre, et avec souvent des bordures noirâtres sur les plumes de la gorge[1].

Voix

Cette espèce émet des cris courts et aigus, métalliques, évoquant une succession rapide de gouttes[3]. Le cri de contact est décrit comme un « kik-ik », « tsi-ik » ou « tsik » métallique, fort et agité, souvent répété rapidement. La Picotelle à gorge blanche peut aussi émettre un « peet peet » sonore, et en vol un « tick » sec[1].

Écologie et comportement

Alimentation

Ayant un comportement analogue aux sittelles (Sitta spp.), la Picotelle à gorge blanche est un oiseau agité, qui se déplace de façon saccadée, changeant rapidement de direction, pouvant descendre des troncs tête la première. Elle parcourt les troncs et les grosses branches des vieux arbres, souvent en montant en spirale autour des troncs[3], recherchant pour se nourrir les petits insectes et leurs larves dans chaque interstice, parfois en tapant légèrement du bec, un peu comme un pic[5] ou dénichant les larves sous l'écorce avec son bec[6]. Elle peut utiliser sa queue comme appui, mais elle prospecte aussi beaucoup avec la queue relevée[1]. Elle explore rapidement les troncs et passe plus de temps à prospecter dans les plus petites branches, cherchant des proies à la base des pétioles des feuilles[5].

Son régime alimentaire est peu connu, constitué d'arthropodes dont des adultes et des larves de coléoptères, ainsi que des diptères[1] - [2]. Une étude menée dans la province d'Osorno a montré que la Picotelle à gorge blanche prospecte majoritairement sur des arbres comme le Coigüe (Nothofagus dombeyi), mais aussi le Roble de Neuquén (N. obliqua), l'Ulmo (Eucryphia cordifolia), et d'une manière plus générale sur les arbres morts, même quand d'autres essences d'arbres et arbustes sont disponibles. Ces préférences pourraient être expliquées par la structure de l'écorce et la plus grande abondance des insectes accessibles[7]. En certains lieux, notamment sur les îles ne comptant pas de prédateurs terrestres, l'espèce peut également se nourrir au sol[3]. En dehors de la saison de reproduction, elle peut former des volées mixtes d'alimentation avec le Synallaxe rayadito (Aphrastura spinicauda), ainsi qu'avec le Pic bûcheron (Veniliornis lignarius), et parfois aussi avec le Pépoaza œil-de-feu (Xolmis pyrope)[8], le Phrygile de Patagonie (Phrygilus patagonicus) et le Chardonneret à menton noir (Spinus barbatus)[9].

Reproduction

La Picotelle à gorge blanche niche dans des cavités d'arbres. Elle peut creuser son nid dans le tronc des arbres sénescents ou ayant été victimes du feu[3] - [4], mais n'est pas aussi performante à cette tâche que d'autres espèces comme les pics et réutilise donc également les cavités existantes. L'observation de comportements antagonistes de la Picotelle envers d'autres espèces réutilisant les cavités des arbres laisse à penser qu'elle entre en compétition avec ces oiseaux dans l'utilisation des cavités plus qu'elle ne leur procure des sites de nidification nouveaux en excavant son propre trou[10]. Une étude menée sur le Synallaxe rayadito (Aphrastura spinicauda) visant à évaluer si la diffusion de chants de conspécifiques attirait ou non les individus dans un secteur propice à la nidification a montré qu'au contraire, les oiseaux nichant en cavité — dont la Picotelle à gorge blanche et le Troglodyte familier (Troglodytes aedon) — évitaient les zones à concurrence. La Picotelle à gorge blanche utilise cependant facilement les nichoirs[11].

La cavité recevant le nid est généralement située entre trois et huit mètres du sol, et mesure 25 à 40 cm de profondeur. Aucune autre garniture que les copeaux de l'excavation n'en tapisse le fond, mais la présence d'un tapis d'herbes et de plumes a été signalée une fois. La saison de reproduction s'étale probablement sur le printemps et l'été austral, les œufs étant pondus en novembre-décembre et les jeunes sortant en décembre. La Picotelle à gorge blanche est supposée monogame, et pond deux à trois œufs[1]. Des œufs conservés au musée d'histoire naturelle de Londres et mesurés par Eugene William Oates ont des dimensions d'environ 21,5-22 × 16,7-17 mm[12]. Des données de capture-marquage-recapture effectuées sur 35 individus dans la réserve de biosphère Cabo de Hornos indiquent une longévité de 3 ans et 8 mois au moins[2].

Répartition et habitat

Cette espèce vit dans le centre et le sud du Chili et dans l'ouest de l'Argentine, depuis Santiago et Mendoza jusqu'en Terre de Feu[1]. On la trouve au sud de sa répartition dans la forêt la plus méridionale au monde, sur l'île Horn[3]. Elle vit depuis le niveau de la mer jusqu'à 1 200 m d'altitude[1] - [13], peuplant les forêts aux grands arbres, qu'elles soient denses ou pas, mais évite les jeunes boisements[8]. La Picotelle à gorge blanche recherche les forêts dominées par les espèces de « faux-hêtres » du genre Nothofagus[1]. Elle exploite les troncs à mi-hauteur des arbres jusque dans le haut de la canopée comme le ferait un petit pic[3]. L'espèce est sédentaire, mais peut se montrer erratique en dehors de la saison de reproduction[1].

Systématique

Taxinomie

La Picotelle à gorge blanche est scientifiquement décrite en 1831 sous le protonyme Dendrocolaptes albo-gularis par l'explorateur britannique Phillip Parker King, qui a notamment visité la Patagonie et la Terre de Feu. La dénomination spécifique, albogularis, signifie en latin « à gorge blanche » ; la localité type n'est pas connue mais est supposée être le détroit de Magellan. En 1837, le zoologiste argentin Hermann Burmeister retire l'espèce du genre Dendrocolaptes, ne regroupant aujourd'hui que cinq espèces de grimpars, et lui assigne un genre à part entière, Pygarrhichas en lui donnant la dénomination spécifique inédite de « ruficaudis » (issue du latin et signifiant « à queue rousse »)[14]. Burmeister construit ce nom à partir du grec ancien πυγη (pugē) signifiant « croupion » et de αρριχος (arrhikhos) désignant l'osier, pour faire référence à la raideur de la queue de l'oiseau l'aidant à progresser le long des troncs[15].

En 1839 John Gould, ignorant vraisemblablement le travail de King[16], décrit de façon indépendante l'espèce dans le livre Zoologie du Voyage du H.M.S. Beagle de Darwin sous le nom de Dendrodramus leucosternus (issu du grec ancien pour « à ventre blanc »). Il a observé l'espèce sur l'île de Chiloé, et lui trouve des ressemblances avec le Grimpereau des bois (Certhia familiaris) dans son comportement[17]. En 1890, Philip Lutley Sclater place ce genre dans la famille aujourd'hui désuète des Dendrocolaptidae[18], position changée par Feduccia en 1973 qui place le genre dans sa famille actuelle, des Furnariidae[19] - [20]. Selon le Congrès ornithologique international et Alan P. Peterson, aucune sous-espèce n'est distinguée[21] - [22].

Au fil des publications scientifiques, les synonymes suivants sont recensés :

| Genre Pygarrhichas Burmeister, 1837 | Espèce Pygarrhichas albogularis (King, 1831) | |

|---|---|---|

Placement dans la famille

| Phylogénie possible des Furnariidae[26] : | |

|

En 1839, Gould mentionne que George Robert Gray rapprocherait la Picotelle à gorge blanche du genre Dendroplex décrit par Swainson[17] et comptant aujourd'hui deux espèces de grimpars. Dans le volume 8 de l'encyclopédie Handbook of the Birds of the World, paru en 2003, l'ornithologue américain James van Remsen, Jr. explique que si P. albogularis est traditionnellement rapproché des sittines du genre Xenops et d'autres Furnariidae glanant leur nourriture sur l'écorce des arbres, l'étude du plumage et de la biogéographie semble indiquer que ces différentes espèces ne sont pas directement apparentées et que leurs ressemblances ne sont que le fruit d'une évolution convergente[1]. Il a également été suggéré que des similarités de plumage et du comportement de prospection pourraient rapprocher la Picotelle à gorge blanche des synallaxes du genre Aphrastura[1].

Deux phylogénies moléculaires de la famille publiées en 2009, puis une en 2011, infirment une telle parenté et précisent quelque peu l'histoire évolutive tout en impliquant des changements de classification significatifs. Le nommage d'une sous-famille (celle des « Pygarrhichinae ») ou d'une tribu (celle des « Pygarrhichini », dans la sous-famille des Furnariinae) est avancé pour un clade qui regrouperait la Picotelle à gorge blanche, la Sittine à queue rousse (Microxenops milleri), les espèces du genre Ochetorhynchus, et absorberait l'Annumbi rougequeue (O. phoenicurus) ainsi que la Chilia des rochers (O. melanurus), précédemment placés respectivement dans les genres monotypiques Eremobius et Chilia[27] - [28] - [29] - [26].

La Picotelle à gorge blanche et l'Homme

Dans la culture

La Picotelle à gorge blanche figure dans certaines histoires traditionnelles yaganes sous le nom de tatajurj, où elle accompagne les femmes et collecte des champignons épiphytes du genre Cyttaria (katran en yagan) sur les troncs des Hêtres de Magellan (Nothofagus betuloides), des Lengas (N. pumilio) et des Ñires (N. antarctica)[3].

Menaces et protection

L'espèce a besoin pour nicher d'avoir à disposition de vieux arbres sénescents, un habitat spécifique et peu abondant méritant un effort de conservation[3]. Elle est cependant assez commune, et présente dans de nombreuses zones protégées comme le parc national Vicente Pérez Rosales, le Puyehue, Nahuelbuta et La Campana au Chili, ou le parc national Tierra del Fuego en Argentine[1]. L'aire de répartition de la Picotelle à gorge blanche est estimée à 470 000 km2 et ses effectifs sont supposés stables ; ainsi, l'espèce est considérée comme de « préoccupation mineure » par l'Union internationale pour la conservation de la nature[13].

Annexes

Bibliographie

- (en) Phillip Parker King, « [Several species of Birds belonging to the collection recently made by Capt. Philip P. King, R. N. during his survey of the Straits of Magellan] », Proceedings of the Committee of Science and Correspondence of the Zoological Society of London, vol. 1, , p. 29-30 (lire en ligne)

- (en) Ricardo Rozzi, Multi-ethnic Bird Guide of the Sub-Antarctic Forests of South America, Partie 1, University of North Texas Press, , 235 p. (lire en ligne), p. 63-65

- (en) Ricardo Rozzi et Jaime E. Jiménez, Magellanic Sub-Antarctic Ornithology : First Decade of Long-Term Bird Studies at the Omora Ethnobotanical Park, Cape Horn Biosphere Reserve, Chile, University of North Texas Press, , 388 p. (lire en ligne), p. 62-63

- (en) James van Remsen, Jr., « White-throated Treerunner (Pygarrhichas albogularis) », dans Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, David A. Christie, Eduardo de Juana, Handbook of the Birds of the World Alive, Lynx Edicions, (lire en ligne)

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Pygarrhichas albogularis dans Furnariidae (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Pygarrhichas albogularis (King, 1831) (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Pygarrhichas albogularis (King, 1831) (consulté le )

- (en) Référence Animal Diversity Web : Pygarrhichas albogularis (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Pygarrhichas albogularis (King, 1831) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Pygarrhichas albogularis (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Pygarrhichas albogularis (King, 1831) (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Avibase

- Global Biodiversity Information Facility

- Neotropical Birds

- (en) Animal Diversity Web

- (cs + en) BioLib

- (en) BirdLife International

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) Xeno-canto

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (fr) Référence Oiseaux.net : Pygarrhichas albogularis (+ répartition)

- (fr+en) Référence Avibase : Pygarrhichas albogularis (P.P. King, 1831) (+ répartition) (consulté le )

- (en) « Pygarrhichas albogularis (King, 1831) », sur xeno-canto.org (consulté le )

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Pygarrhichas albogularis (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

Notes et références

- Handbook of the Birds of the World Alive

- Rozzi & Jiménez (2014)

- Rozzi (2010)

- (en) Sharon Chester, A Wildlife Guide to Chile: Continental Chile, Chilean Antarctica, Easter Island, Juan Fernandez Archipelago, Princeton University Press, , 400 p. (lire en ligne), p. 250-251

- (en) Lester Leroy Short, Jr., « Observations of the Nuthatch-Like White-Throated Treerunner (Pygarrhichas albogularis) in Argentina », The Condor, short Communications, vol. 71, no 4, , p. 438-439 (lire en ligne)

- (es) Rodrigo M. Becerra Serial et Dora Grigera, « Dinámica estacional del ensamble de aves de un bosque norpatagónico de lenga (Nothofagus pumilio) y su relación con la disponibilidad de sustratos de alimentación », El hornero, vol. 20, no 2, (lire en ligne)

- (en) Alberto Gantz, Miguel Yañez, José I. Orellana, Soraya Sade et Carlos E. Valdivia, « Use of tree species by White-throated treerunner (Pygarrhichas albogularis King) in a secondary native forest of southern Chile », Iheringia. Série Zoologia, vol. 105, no 2, , p. 193-198 (DOI 10.1590/1678-476620151052193198, lire en ligne)

- (en) François Vuilleumier, « Mixed Species Flocks in Patagonian Forests, with Remarks on Interspecies Flock Formation », The Condor, vol. 69, no 4, , p. 400-404 (DOI 10.2307/1366201)

- (es) Silvina Ippi et Ana Trejo, « Dinámica y estructura de bandadas mixtas de aves en un bosque de Lenga (Nothofagus pumilio) del noroeste de la Patagonia argentina », Ornitología Neotropical, vol. 14, , p. 353-362 (lire en ligne)

- (en) Jorge A. Tomasevic et Cristián F. Estades, « Stand attributes and the abundance of secondary cavity-nesting birds in southern beech (Nothofagus) forests in South-Central Chile », Ornitología Neotropical, vol. 17, no 1, , p. 1-14 (lire en ligne)

- (en) Claudio S. Quilodrán, Cristián F. Estades et Rodrigo A. Vásquez, « Conspecific effect on habitat selection of a territorial cavity-nesting bird », The Wilson Journal of Ornithology, vol. 126, no 3, , p. 534–543 (ISSN 1559-4491, DOI 10.1676/13-108.1)

- (en) Eugene William Oates, Catalogue of the collection of birds' eggs in the British Museum, vol. 3, (lire en ligne), p. 182-183

- Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) James Lee Peters, Check-list of birds of the world, vol. VII, , 318 p. (lire en ligne), p. 147-148

- (en) James A. Jobling, Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Bloomsbury Publishing, , 432 p. (lire en ligne), p. 325

- (en) Richard Crawshay, The birds of Tierra del Fuego, Londres, (lire en ligne), p. 80-81

- (en) John Gould, The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle Under the Command of Captain Fitzroy, R.N., during the Years 1832 to 1836, vol. 3 : Birds, Charles Darwin, (lire en ligne), p. 82-83

- (en) Philip Lutley Sclater, Catalogue of Birds in the British Museum, vol. 15 : Tracheophonae, (lire en ligne), p. 126-127

- (en) Alan Feduccia, « Evolutionary Trends in the Neotropical Ovenbirds and Woodhewers », Ornithological Monographs, American Ornithologists' Union, vol. 13, , p. 69 (DOI 10.2307/40166692)

- (en) Mary Heimerdinger Clench, « Body Pterylosis of Woodcreepers and Ovenbirds (Dendrocolaptidae and Furnariidae) », The Auk, short Communications And Commentaries, vol. 112, no 3, , p. 800-804

- Congrès ornithologique international

- Alan P. Peterson

- (en) Jean Louis Cabanis et Ferdinand Heine, Museum Heineanum : Verzeichniss der ornithologischen Sammlung des Oberamtmann Ferdinand Heine, auf Gut St. Burchard vor Halberstadt, vol. 2 : Clamatores, , 175 p. (lire en ligne), p. 34

- King (1831)

- (de) Martin Lichtenstein, Nomenclator avium Musei Zoologici Berolinensis Namenverzeichnis der in der zoologischen Sammlung der Königlichen Universität zu Berlin aufgestellten Arten von Vögeln nach den in der neueren Systematik am meisten zur Geltung gekommenen Namen der Gattungen und ihrer Unterabtheilungen, , 123 p. (lire en ligne), p. 65

- (en) John Boyd, « FURNARIIDA II - Grallariidae, Rhinocryptidae, Formicariidae, Furnariidae », sur TiF Checklist (consulté le )

- (en) Martin Irestedt, Jon Fjeldså, Love Dalén et Per GP Ericson, « Convergent evolution, habitat shifts and variable diversification rates in the ovenbird-woodcreeper family (Furnariidae) », BMC Evolutionary Biology, vol. 9, no 1, , p. 268 (ISSN 1471-2148, DOI 10.1186/1471-2148-9-268)

- (en) Robert G. Moyle, R. Terry Chesser, Robb T. Brumfield, Jose G. Tello, Daniel J. Marchese et Joel Cracraft, « Phylogeny and phylogenetic classification of the antbirds, ovenbirds, woodcreepers, and allies (Aves: Passeriformes: infraorder Furnariides) », Cladistics, vol. 25, no 4, , p. 386–405 (DOI 10.1111/j.1096-0031.2009.00259.x, lire en ligne)

- (en) Elizabeth P. Derryberry, Santiago Claramunt, Graham Derryberry, R. Terry Chesser, Joel Cracraft, Alexandre Aleixo, Jorge Pérez-Emán, J.V. Remsen Jr. et Robb T. Brumfield, « Lineage diversification and morphological evolution in a large-scale continental radiation: the Neotropical ovenbirds and woodcreepers (Aves: Furnariidae) », Evolution, vol. 65, no 10, , p. 2973–2986 (DOI 10.1111/j.1558-5646.2011.01374.x, lire en ligne)