Parti du peuple pakistanais

Le Parti du peuple pakistanais (en anglais : Pakistan Peoples Party, PPP, en ourdou : پاکستان پیپلز پارٹی) est un parti politique pakistanais de centre gauche. C’est l’un des principaux partis politiques du pays, ayant dirigé quatre fois le Pakistan et souvent été sa principale force d'opposition.

| Parti du peuple pakistanais (ur) پاکستان پیپلز پارٹی | |

Logotype officiel. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Président | Bilawal Bhutto Zardari |

| Fondation | |

| Scission de | Convention de la Ligue musulmane[1] |

| Siège | Islamabad, Pakistan |

| Fondateur | Zulfikar Ali Bhutto |

| Secrétaire général | Nayyar Hussain Bukhari |

| Positionnement | Centre gauche |

| Idéologie | Social-démocratie Socialisme islamique Progressisme |

| Affiliation internationale | Internationale socialiste |

| Couleurs | Noir, rouge et vert |

| Site web | ppp.org.pk |

| Présidents de groupe | |

| Sénat | Sherry Rehman |

| Représentation | |

| Sénateurs | 21 / 100 |

| Députés | 58 / 342 |

| Députés du Pendjab | 0 / 371 |

| Députés du Sind | 99 / 168 |

| Députés de Khyber Pakhtunkhwa | 0 / 124 |

| Députés du Gilgit-Baltistan | 2 / 33 |

| Députés de l'Azad Cachemire | 5 / 49 |

Le parti est fondé en 1967 par Zulfikar Ali Bhutto, son premier président jusqu’à son exécution le après avoir été renversé du pouvoir par le général Zia-ul-Haq. Sa fille Benazir Bhutto lui succède, dirigeant deux fois le gouvernement entre 1988 et 1996. Après son assassinat le , son fils Bilawal Bhutto Zardari est ensuite élu président avec son père Asif Ali Zardari coprésident. Toutefois, étant donné la jeunesse de Bilawal, son père est considéré comme le véritable dirigeant du parti.

Sous la direction de Zulfikar Ali Bhutto (1967-1977), c’est un parti socialiste qui mène une politique de nationalisation de l’économie se réclamant du socialisme islamique. Avec l'accession au pouvoir de Benazir Bhutto en 1988, le PPP prend un tournant libéral et poursuit la politique de privatisation engagée précédemment. Il est membre de l’Internationale socialiste[2].

Historique

Ascension vers le pouvoir (1967-1977)

Le Parti du peuple pakistanais est fondé le à Lahore par une convention. Zulfikar Ali Bhutto en devient le président, élu par les participants. Le manifeste du parti est écrit le et comporte les termes : « l’Islam est notre religion, la démocratie notre politique, le socialisme notre économie, le pouvoir repose sur le peuple ». Avant de prendre la tête du PPP, Zulfikar Ali Bhutto a été ministre des Affaires étrangères de 1962 à 1966 pendant le régime de Muhammad Ayub Khan. Il démissionne pour devenir un opposant au président et participe activement au mouvement de 1968.

Après la démission de Muhammad Ayub Khan, des élections législatives sont organisées en 1970. Le Parti du peuple pakistanais mène campagne en s’appuyant sur les masses populaires, notamment dans les milieux ruraux et en tenant un discours socialiste et patriotique. Le PPP remporte très largement les élections dans le Pakistan occidental (81 députés sur 138), réalisant notamment de très bonne performance dans le Pendjab (62 sur 82) et le Sind (18 sur 27). la Ligue Awami remporte le scrutin dans le Pakistan oriental (futur Bangladesh). Ce résultat conduit à l’impasse et à la difficulté de créer un gouvernement d’unité, entraînant la sécession du Bangladesh en 1971 grâce à l’intervention indienne. À la suite de cet échec, Yahya Khan (qui avait succédé à Ayub Khan) démissionne et transfère son pouvoir à Zulfikar Ali Bhutto.

Durant sa présidence, Bhutto mène une politique socialiste, comprenant notamment de nombreuses nationalisations des industries majeures. En 1973, il fait adopter une nouvelle constitution démocratique, qui donne la réalité du pouvoir au Premier ministre. Zulfikar Ali Bhutto est élu Premier ministre le par l’Assemblée nationale avec 108 voix sur 146. En 1974, son gouvernement nationalise de nombreuses banques, mène une réforme agraire visant à redistribuer les terres et développe le système éducatif et de santé.

Le Parti du peuple pakistanais remporte très largement les élections législatives de 1977 en réunissant près de 60 % des voix et remportant les trois-quarts des sièges à l’Assemblée nationale. Ce résultat est contesté par l’opposition islamiste et des troubles éclatent dans les villes. Zulfikar Ali Bhutto réprime alors le mouvement, arrêtant des opposants et rétablissant l’ordre en s’appuyant sur l’armée. Il accepte pourtant plus tard de négocier avec l’opposition, prévoyant l’organisation de nouvelles élections. Ali Bhutto est pourtant arrêté par l’armée alors que le chef de l’armée Muhammad Zia-ul-Haq mène un coup d’État.

Sous le régime de Zia (1977-1988)

Zulfikar Ali Bhutto est renversé et emprisonné par le général Muhammad Zia-ul-Haq, qui impose la loi martiale, le . Le général Zia promet alors une transition militaire temporaire, et il annonce le retour à un pouvoir civil à la suite d'élections prévues en octobre. Ali Bhutto est ainsi rapidement libéré, Zia estimant qu'il sera discrédité lors des élections. Toutefois, Bhutto se lance immédiatement dans une campagne électorale, et est bien accueilli par nombre de partisans dans les provinces du Sind et du Pendjab. L'ancien Premier ministre critique l'opposition et le pouvoir militaire, promettant « justice » pour Zia-ul-Haq. Le , il est alors à nouveau arrêté par les militaires, sous le coup de l'accusation d'un meurtre remontant à 1974 et d'une enquête sur les fraudes électorales de 1977[3]. Zia déclare de plus qu'un nouveau scrutin ne pourra être tenu avant que la justice ne se soit prononcée sur les charges contre Bhutto et ses anciens lieutenants, mettant ainsi un terme à la transition politique promise[4].

Condamné à mort officiellement pour « conspiration de meurtre », Bhutto est pendu le [5], malgré les appels à la grâce de la communauté internationale.

Le général Muhammad Zia-ul-Haq va conserver son pouvoir jusqu’à sa mort dans le crash de son avion le . Il ne va convoquer aucune élection libre, les seules élections de 1985 interdisant la présence des partis politiques. Il mène également une politique de privatisation des grandes industries et introduit de nombreuses lois en faveur des islamistes (comme la loi interdisant le blasphème). Il fait aussi adopter une réforme de la constitution élargissant les pouvoirs du président et lui permettant de destituer son Premier ministre, qu'il n'est pas obligé de nommer. Durant toute cette période, Nusrat Bhutto, veuve de Zulfikar Ali Bhutto mène le parti avant que sa fille Benazir Bhutto lui succède en 1984. Cette dernière mène une campagne contre le pouvoir, organisant de nombreuses manifestations et réunissant des opposants dans tout le pays. Elle est plusieurs fois arrêtée pour des courtes périodes ou contrainte à quitter le pays.

Rétablissement de la démocratie et retour au pouvoir (1988-1990)

Après la mort de Muhammad Zia-ul-Haq en 1988, de nouvelles élections sont organisées par le pouvoir. Le Parti du peuple pakistanais remporte largement les élections législatives de 1988 (38 % des voix) mais échoue de peu à obtenir une majorité absolue (114 députés sur 237). L’Alliance démocratique islamique, qui réunit des anciens partisans de Zia-ul-Haq devient le principal parti d’opposition. Benazir Bhutto devient Premier ministre en menant une coalition réunissant le PPP et le Mouvement Muttahida Qaumi notamment. Elle va poursuivre la politique de privatisation entamée sous le régime de Zia, marquant une certaine rupture avec la politique de son père.

Dans l'opposition (1990-1993)

En 1990, le président Ghulam Ishaq Khan destitue Benazir Bhutto pour corruption et convoque de nouvelles élections. Le PPP réunit 37 % des voix mais remporte seulement 44 sièges et se situe donc dans l’opposition.

Second gouvernement Bhutto (1993-1997)

Après une crise entre Ghulam Ishaq Khan et le Premier ministre Nawaz Sharif de nouvelles élections sont convoquées en 1993. Elles sont gagnées de justesse par le PPP qui remporte 86 sièges et 38 % des voix, face à la formation de Nawaz Sharif qui en remporte 73 avec 40 % des voix. Benazir Bhutto redevient alors Premier ministre en conduisant une large coalition. Dans le même temps, le président de la République Farooq Leghari est élu. C’est le premier président membre du PPP depuis Zulfikar Ali Bhutto. À nouveau, le Premier ministre et le président rentrent en conflit et Benazir Bhutto est destituée alors que son gouvernement est accusé de corruption et de mauvaise gestion.

Parti d’opposition à Nawaz Sharif puis à Pervez Musharraf (1997-2008)

Aux élections législatives de 1997, le Parti du peuple pakistanais subit la pire défaite de son histoire en ne réunissant que 22 % des voix et seulement 19 sièges, alors que la formation de Nawaz Sharif réalise un véritable triomphe avec 46 % des voix et une écrasante majorité absolue à l’Assemblée nationale. Benazir Bhutto accuse ses opposants de falsification alors que les observateurs internationaux ne relèvent qu’un manque d’accès équitable aux médias. Elle s’exile alors pour échapper à la justice qui l’accuse de corruption.

De 1997 à 2008, le Parti du peuple pakistanais est le principal parti d’opposition. Il renforce cette position lors des élections législatives de 2002 en réunissant 26 % des voix et remportant 81 sièges. Le PPP devient la principale formation d’opposition face à Pervez Musharraf, chef de l’armée qui a pris le pouvoir par un coup d’État en évinçant Nawaz Sharif le et en le contraignant à l’exil. Le PPP et la Ligue musulmane de Nawaz Sharif vont alors se rapprocher pour s’opposer à Pervez Musharraf. En , Benazir Bhutto et Nawaz Sharif signent ensemble une déclaration à Londres prévoyant des objectifs de réformes, notamment une réforme des institutions pour revenir à l’équilibre des pouvoirs prévus dans la première mouture de la constitution de 1973. À la fin de l’année 2007, Nawaz Sharif et Benazir Bhutto rentrent au Pakistan et mènent campagne contre Pervez Musharraf, dans un contexte d’extension de l’insurrection talibane qui frappe le Nord-Ouest du Pakistan.

La campagne est agitée, marquée par des attentats et des tentatives d’assassinats, comme l’attentat visant Benazir Bhutto à Karachi qui a tué près de 150 personnes. Le , Benazir Bhutto est assassinée lors d’un attentat-suicide à Rawalpindi. Le , le Parti du peuple pakistanais se réunit pour la lecture du testament politique de Benazir Bhutto, qui confie la présidence du parti à son fils aîné, Bilawal Bhutto Zardari. Ce dernier, âgé de seulement 20 ans, est censé être « assisté » par son père Asif Ali Zardari, veuf de Benazir Bhutto, qui devient coprésident du parti jusqu'en 2015. Ce double choix est approuvé par un vote des partisans du PPP. Durant cette période, Asif Ali Zardari est le véritable dirigeant du parti.

Retour au pouvoir (2008-2013)

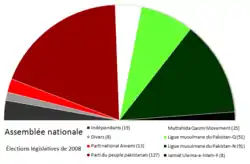

Le PPP gagne largement les élections législatives de 2008 avec 124 sièges sur 342 avec de très bonnes performances dans le Sind et le sud du Pendjab mais le parti échoue à obtenir une majorité absolue et est contraint de former un gouvernement de coalition.

Le premier gouvernement de coalition est très large, il réunit la Ligue musulmane du Pakistan (N) (arrivé deuxième aux élections, dirigé par Nawaz Sharif), le Mouvement Muttahida Qaumi, le Parti national Awami, la Jamiat Ulema-e-Islam, le Ligue musulmane du Pakistan (F), le Parti national baloutche et des sièges indépendants, dirigé par le Premier ministre Youssouf Raza Gilani. Cette coalition vise surtout à exclure la Ligue musulmane du Pakistan (Q), et elle obtient la démission de Pervez Musharraf quelques mois plus tard. Toutefois, la Ligue de Nawaz quitte la coalition en août 2008 à la suite de différends avec le PPP, notamment concernant la restauration des juges révoqués sous la présidence de Musharraf et la nomination d’Asif Ali Zardari comme candidat à la présidence de la République.

Le , Asif Ali Zardari est élu président de la République par le collège électoral, le premier du PPP depuis 1997 (il s’agissait de Farooq Leghari). Toutefois, Zardari est impopulaire au sein de l’opinion pakistanaise dès son accession au pouvoir, étant perçu comme un homme faible et corrompu. Fin 2010, la Jamiat Ulema-e-Islam (parti religieux) quitte la coalition gouvernementale à son tour. À partir de , le Mouvement Muttahida Qaumi quitte et réintègre à plusieurs reprises la coalition, menaçant pour la première fois la majorité du gouvernement. Toutefois, le , le PPP conclut un nouveau pacte de coalition avec la Ligue musulmane du Pakistan (Q).

Le gouvernement de Gilani présente un projet historique de réforme de la Constitution en devant le Parlement. Le projet, qui faisait consensus dans la classe politique, est facilement voté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat et approuvé par la Cour suprême. Il prévoit le retour à l'équilibre des pouvoirs au sein de l’exécutif comme le prévoyait à l’origine la constitution en 1973, à savoir que le rôle prépondérant est donné au Premier ministre et que le président possède un rôle plutôt honorifique. La réforme prévoit également le renforcement du pouvoir du Parlement, de l’indépendance de la justice et la décentralisation de certains pouvoirs au profit des provinces[6].

Retour dans l'opposition (depuis 2013)

.JPG.webp)

Très critiqué pour son bilan économique et sécuritaire, le PPP est largement défait lors des élections du et perd les deux tiers de ses députés à l’Assemblée nationale. Toutefois, bien qu'il arrive troisième en termes de votes populaires, le parti est la deuxième force avec 42 députés. Ainsi, Khurshid Ahmed Shah est élu au poste de chef de l'opposition. Le parti conserve également sa majorité absolue à l'Assemblée provinciale du Sind et Qaim Ali Shah est réélu au poste de ministre en chef.

À l'occasion des élections législatives de 2018, le PPP subit une nouvelle défaite et arrive en troisième place, perdant ainsi son rôle de meneur officiel de l'opposition à l'Assemblée nationale[7]. Il gagne toutefois quelques députés fédéraux et conserve sa majorité absolue à l'Assemblée provinciale du Sind, où son électorat lui reste fidèle. Le , le PPP participe à la fondation du Mouvement démocratique pakistanais, une coalition de l'opposition qui réclame la démission du Premier ministre Imran Khan et dénonce le pouvoir des militaires[8].

Organisation

.jpg.webp)

À la veille de l’assassinat de Benazir Bhutto, le parti était dirigé par un « Comité central exécutif » (CCE) (en anglais : Central Executive Committe) comprenant :

- un groupe exécutif de dix membres, parmi lesquels la présidente du parti, Benazir Bhutto, sa mère, la Bégum Nusrat Bhutto, présidente honoraire, deux vice-présidents, dont Ameen Faheem, meneur du groupe parlementaire PPP à l’Assemblée nationale ;

- des représentants des provinces et territoires :

- dix représentants du Sind, berceau familial du clan Bhutto, parmi lesquels Asif Ali Zardari, mari de Benazir Bhutto ;

- deux représentants de la province de Khyber Pakhtunkhwa ;

- quatre représentants de la province du Balouchistan ;

- un représentant de l’État d’Azad Cachemire ;

- deux représentants des Territoires du Nord.

Aux côtés du CCE, le parti dispose d’une instance représentative appelée « Conseil fédéral » (CF) — en anglais : Federal Council (FC) —, composée de :

- un groupe exécutif de quatre personnes, également présidé par Benazir Bhutto ;

- 27 représentants pour la province du Pendjab ;

- vingt représentants pour la province du Sind ;

- cinq représentants pour les Territoires du Nord ;

- deux représentants pour la province du Baloutchistan.

Tendance au sein du PPP

Il existe une tendance marxiste au sein du PPP, Class Struggle. C’est la section pakistanaise de la Tendance marxiste internationale. Elle regroupe plus de 3 000 adhérents ce qui en fait la plus grande organisation marxiste du pays. Jusqu’aux élections législatives de elle avait un député, Manzoor Ahmed, dans la circonscription de la ville de Kasur.

Bien qu’adhérents au PPP, les militants de The Struggle dénoncent le programme pro-capitaliste et pro-impérialiste (notamment l’alignement sur Washington) de l’actuel PPP et militent pour le retour aux idées fondatrices du parti à savoir le renversement du capitalisme et la socialisation des moyens de productions.

Résultats électoraux

Législatives

| Élections | % de suffrages (échelle nationale) |

Députés | Pourcentage des sièges |

Position |

|---|---|---|---|---|

| 1970 | 18,6 % (y compris le Pakistan oriental) | 81 / 300 81 / 138 |

58,7 % | Majorité |

| 1977 | 60,1 % | 155 / 216 |

71,8 % | Coup d’État |

| 1988 | 38,5 % | 114 / 237 |

48,1 % | Majorité |

| 1990 | 36,8 % | 44 / 207 |

21,3 % | Opposition |

| 1993 | 37,9 % | 89 / 207 |

43,0 % | Majorité |

| 1997 | 21,8 % | 18 / 207 |

8,7 % | Opposition |

| 2002 | 25,8 % | 81 / 342 |

23,7 % | Opposition |

| 2008 | 30,6 % | 124 / 342 |

36,3 % | Majorité |

| 2013 | 15,2 % | 42 / 342 |

12,3 % | Opposition |

| 2018 | 13,1 % | 54 / 342 |

15,8 % | Opposition |

Personnalités marquantes du parti

.jpg.webp)

- Zulfikar Ali Bhutto, fondateur et premier président du parti, président et Premier ministre du Pakistan, exécuté le .

- Benazir Bhutto, fille d’Ali Bhutto, deuxième président du parti, figure d’opposition, Premier ministre du Pakistan, assassinée le .

- Bilawal Bhutto Zardari, fils de Benazir Bhutto et d'Asif Ali Zardari, troisième président du parti.

- Asif Ali Zardari, veuf de Benazir Bhutto, ancien coprésident du parti. Président de la République de 2008 à 2013.

- Youssouf Raza Gilani, proche de Benazir Bhutto et d’Asif Ali Zardari, ancien président de l’Assemblée nationale et Premier ministre.

- Farooq Leghari, ancien président de la République.

- Murtaza Bhutto, frère de Benazir Bhutto, assassiné le .

- Rehman Malik, ministre de l’Intérieur.

- Shah Mehmood Qureshi, ministre des Affaires étrangères jusqu’au .

- Farooq Naek, président du Sénat.

- Fahmida Mirza, présidente de l’Assemblée nationale.

- Salman Taseer, gouverneur du Pendjab, assassiné le .

- Qaim Ali Shah, ministre en chef de la province du Sind.

- Zulfiqar Mirza, important homme politique du Sind, ministre de l'Intérieur de la province de 2008 à .

- Shahbaz Bhatti, ministre chrétien des Minorités jusqu’à son assassinat le .

- Hina Rabbani Khar, ancienne ministre des Affaires étrangères.

Notes et références

- Nadeem F. Paracha, « The Muslim League: A factional history », sur DAWN.COM (consulté le ).

- Carte des membres sur le site de l’Internationale socialiste, consulté le 12 novembre 2010.

- Christophe Jaffrelot, Le syndrome pakistanais, Paris, Hachette, , 657 p. (ISBN 978-2-213-66170-4).

- « 5 juillet 1977 : Renversement du gouvernement de Zulfikar Alî Bhutto au Pakistan », sur Perspective Monde (consulté le ).

- « La dynastie Bhutto », sur Le Nouvel Observateur, .

- Réforme constitutionnelle destinée à rétablir le régime parlementaire au Pakistan sur le site de RFI.

- (en) « Pakistan election: Imran Khan begins coalition talks as opposition parties protest 'rigged' vote », sur independent.co.uk, .

- (en) Pakistan Democratic Movement (PDM): All you need to know sur jagranjosh.com, le 29 octobre 2020

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- (en) Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :