Parc olympique de Berlin

Le parc olympique de Berlin (anciennement appelé Reichssportfeld et nommé aujourd’hui officiellement Olympiapark) se trouve à la périphérie ouest du quartier de Westend, dans l’Ouest berlinois, au sein de l’arrondissement de Charlottenburg-Wilmersdorf.

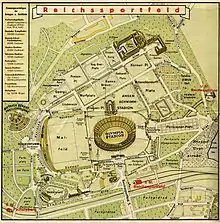

Vue d’ensemble

.JPG.webp)

Le « Terrain de sport » du Reich (Reichssportfeld), site des Jeux olympiques d’été de 1936, comprenait, à son emplacement initial, non seulement le Stade olympique (Olympiastadion), mais également le « Forum allemand du sport » (Deutsches Sportforum), le bassin de natation (Olympia-Schwimmstadion), le « Théâtre de verdure » (Waldbühne), le « Champ de mai » (Maifeld), la « Tour du clocher » (Glockenturm) avec la salle Langemarck (Langemarckhalle), l’aréna de hockey (Hockey-Olympiastadion), la piste hippique olympique (Olympia-Reiterstadion), et enfin l’actuel « Stade amateur du parc olympique » (Olympiapark Amateurstadion).

Aujourd’hui, le vaste complexe sportif et événementiel qui s’étend au nord du Stade olympique constitue un ensemble, unique en son genre, de bâtiments et d’espaces divers. Consacré aux entraînements et aux compétitions, ainsi qu’aux manifestations sportives et autres événements majeurs, le Olympiapark se trouve aux abords directs de plusieurs réserves naturelles : les collines de Murellenschlucht et Schwanzenwald, le marais Fließwiese Ruhleben protégé par le réseau Natura 2000, la rivière de la Havel et le quartier de Grunewald. Grâce à son cadre naturel exceptionnel et à ses édifices, le parc olympique de Berlin et son complexe sportif se démarquent des autres infrastructures sportives de la ville.

Histoire

Jusqu’en 1933

Dès 1913, le « Stade allemand » (Deutsches Stadion) est érigé en vue des Jeux olympiques de 1916 dans l’enceinte de l’hippodrome de Grunewald, ouvert depuis 1909. Les Jeux seront finalement annulés en raison de la Première Guerre mondiale. Entre 1926 et 1928, le Forum allemand du Sport (Deutsches Sportforum) s’étend au nord jusqu’à l’hippodrome et comprend de nombreuses infrastructures sportives, telles que l’École supérieure d’éducation physique et sportive et l’École allemande de gymnastique de l’organisme Deutsche Turnerschaft.

Infrastructures des Jeux olympiques

Afin d’accueillir les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, le "Terrain de sport du Reich" (Reichssportfeld) prend sa forme actuelle. À cette occasion, le Deutsches Stadion est en grande partie démoli et remplacé par le stade olympique : Olympiastadion. Parallèlement, de nouvelles structures viennent compléter le "Forum allemand du Sport". Les formes géométriques et épurées du Stade olympique de Berlin évoquent l’architecture classique de l’Antiquité. L’architecte Werner March a pensé la plupart des bâtiments en ayant à l’esprit leur pendant grec dans les Jeux olympiques antiques[1]. Une partie du stade est construite en-dessous du niveau du sol, de sorte que seul l’anneau supérieur revêtu de grès[2] dépasse du sol. Ainsi, l’ensemble ne paraît pas trop imposant de l’extérieur, contrairement au Palais des Congrès (Kongresshalle), qui se trouvait autrefois sur le site des congrès du parti nazi (Reichsparteitagsgelände) à Nuremberg.

L’architecte Werner March suit fidèlement les directives politiques d’Hitler pour la conception des infrastructures du Reichssportfeld de 1936. L’ensemble des édifices olympiques laisse déjà transparaître la folie des grandeurs qui sera caractéristique des futurs projets du Reich, notamment sur le site de Nuremberg où se tiennent les congrès du parti nazi. Un autre exemple représentatif de cette démesure est le projet Germania, qui vise à transformer Berlin en « capitale mondiale ». Ce projet repose sur le développement d'une urbanisation en axes. Il prévoit également le revêtement de constructions modernes avec d'anciennes pierres de taille, l’installation ciblée de gigantesque statues de style architectural nazi, l’aménagement de voies pour les défilés de masse, l’érection de tribunes du Führer, ainsi qu’une architecture exaltant le culte des morts.

En regardant l’ensemble des bâtiments du Terrain de sport du Reich (Reichssportfeld) dans l’axe est-ouest, la place olympique apparaît comme le point de départ, puis les événements se déroulent au Stade olympique (appelé également « Kampfbahn » à l’époque), suivi par le « Champ de mai » (Maifeld) où l’on peut organiser défilés et événements, et enfin la « Tour du clocher » (que l’on appelait « Tour du Führer », Führerturm en allemand, durant la phase de construction) avec la salle Langemarck, et la symbolique du sacrifice qui y est associée, constituent, dans l’idéologie nazie, le clou du parcours[3]. L’interstice du stade au niveau de la porte du Marathon offre une vue sur la « Tour du clocher » et le « Champ de mai » et accentue le caractère axial de l’architecture du parc.

Le projet de construction olympique est le premier des grands projets de construction d’Adolf Hitler. Avec l’élargissement du plan initial, son coût passe de 5,5 millions à 42 millions de reichsmarks[4] (soit l’équivalent d’environ 176 millions d’euros avec un pouvoir d’achat actuel). En accueillant les Jeux olympiques en Allemagne, Hitler souhaite montrer au monde que le Troisième Reich est, sous sa direction, avant tout un pays pacifique, en plein développement économique et social. Organiser les Jeux de 1936 en Allemagne est l’occasion pour Hitler de cacher la vraie nature du régime nazi aux yeux de la communauté internationale. D’autre part, le Führer voit également dans les divers projets de construction le moyen de remédier au dénuement économique du Reich, de lutter contre le chômage et de permettre ainsi à son gouvernement de gagner en popularité. Theodor Lewald, porte-parole du gouvernement nazi, rapporte dans ses notes la justification que donne Adolf Hitler au projet de construction monumental du Reichssportfeld[5] ; il doit fournir du travail à une partie des quelque quatre millions de chômeurs.

Cependant, les retombées directes de cette entreprise sur les chiffres du chômage restent limitées. On ne fera appel qu’à tout au plus 2 000 ouvriers durant la construction des infrastructures olympiques de Berlin. Cette main d’œuvre non qualifiée sera uniquement employée au début du chantier, pour les travaux de terrassement [6].

_Waldb%C3%BChne%252C_Berlin.jpg.webp)

Conception artistique

Concernant l'art officiel du Troisième Reich utilisé pour le Terrain de sport (Reichssportfeld) et ses édifices, on peut lire dans une publication de 1936 :

"Comme les œuvres plastiques érigées sur le Reichssportfeld sont plus pures et plus fortes artistiquement ! Résultant d'une nécessité impérieuse, ayant une fonction bien délimitée, étant construite pour la postérité, dans le cadre d'une ensemble architectural colossal, la sculpture a non seulement trouvé sa place concrètement mais elle s'inscrit également dans un nouvel esprit que les Jeux olympiques de 1936 ont illustré."[7]

L'ancêtre du Stade olympique de Berlin (Olympiastadion), le Deutsche Stadion était déjà agrémenté de riches sculptures ornementales. À l'occasion des Jeux olympiques d'été de 1936, on fait appel à divers artistes pour réaliser les différents éléments des statues. Jusqu'à encore aujourd'hui, la majorité en a été conservée.

Dans le parc, où se trouve le Olympiastadion, se tiennent deux sculptures de Karl Albiker (de): la première représente des relayeurs et la deuxième des lanceurs de disque.

En arrivant au niveau du "Champ de Mai" (Maifeld), on découvre les "Conducteurs de chevaux" (Rosseführer) du sculpteur allemand Joseph Wackerle. Puis, au sud, on peut admirer "Camarades" (Kameraden), une sculpture de Sepp Mages.

Entre le forum et le Maifeld se tient une statue de Niké, la déesse de la Victoire, réalisée par Willy Meller. Son habit est typique de la Grèce antique et les feuilles de chêne qu'elle tient dans sa main sont ancrées dans la tradition allemande comme un symbole de victoire. Par ailleurs, le chêne fait depuis longtemps parti du paysage symbolique allemand. Son bois dur et son feuillage persistant en ont fait depuis l'époque des Germains une métaphore de l'immortalité et de la stabilité (voir Irminsul). L’œuvre de Meller s'inscrit dans la tradition des statues allégoriques telles Victoire et Germania érigées au cours du XIXe siècle en l'honneur de la nation et de ses guerriers. Puis, dès 1913, le Deutsches Stadion qui abrite une reproduction de la colonne de la victoire (Siegessäule), incarne l'idée que "le sport doit servir la patrie". La représentation du motif biblique de la Chute, avec le serpent tentateur terrassé, exprime le point de vue de l'idéologie nazie face aux ennemis du Troisième Reich[8]. La statue qui se tient au niveau de l'ancien passage public, à la jonction avec le terrain d'entraînement du Reichssportfeld, a vue sur le Maifeld.

Le "Forum des Sports" abrite de nombreuses sculptures. L'entrée de la "Maison des sports" est bordée par deux aigles sculptés par Waldemar Raemisch et le perron de la place principale est bordé par le "Décathlonien" (Zehnkämpfer) et la "Victorieuse" (Siegerin) de Arno Breker. Dans le forum, à côté du bassin, on peut admirer le célèbre "Athlète au repos" (Ruhender Athlet) de Georg Kolbe, ainsi que son "Décathlonien" (Zehnkampfmann) dans le hall d'entrée de la "Maison des sports". Au niveau de la place principale se trouvent le "Taureau" (Stier) et la "Vache" (Kuh) sculptés par Adolf Strübe. Enfin, pas loin d'eux se tient le "Boxeur" (Boxer) de Josef Thorak.

L'entrée de l'actuel théâtre de verdure est encadrée par deux reliefs de Adolf Wamper sculptés dans le calcaire. Ces deux œuvres de 3,9 mètres de haut s'intitulent respectivement "Fête patriote" (Vaterländische Feier) et "Fête artistique" (Künstlerische Feier). On peut y voir deux hommes nus aux corps d'athlètes antiques avec l'épée et le flambeau à la main. En face d'eux se tiennent deux femmes dévoilant leur corps. Elles sont représentées une lyre à la main, ainsi qu'un brin de laurier symbolisant les honneurs[9]. Selon les propos tenus par Werner March en 1936, les deux reliefs renvoient à la double vocation du lieu de célébrer à la fois les arts et la patrie. Les deux hommes sculptés sur le relief ont inspiré Arno Breker dans la réalisation de ses statues pour la nouvelle Chancellerie du Reich. Ces sculptures financées par le Ministère de la Propagande qui doivent remporter l'adhésion de Joseph Goebbels revêtent, de façon significative, une forme particulièrement autoritaire de l'art nazi, contrairement à la plupart des autres œuvres que l'on trouve sur les terrains dédiés aux jeux d'été sous le Troisième Reich.

Après 1936

En 1938, les travaux sur le"Terrain de Sport du Reich" (Reichssportfeld) s'achèvent par la finition de la "Maison du Haut-Commissaire aux Sports"[10]. Dès 1935, les plans de l'architecte Albert Speer prévoyaient que la Capitale mondiale Germania serait bordée par une petite ville universitaire (Hochschulstadt) des deux côtés de la rue Heerstraße, au sud-est du Reichssportfeld. Mais après 1936, l'idée est abandonnée car la construction d'une nouvelle salle gigantesque prévue pour le campus aurait fait de l'ombre à tous les autres bâtiments déjà présents, dont le Olympiastadion.

Après la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments et les étendues dégagées du « Forum des Sports » font office de quartier général pour les Britanniques. Ces-derniers interdisent l'accès au public, si bien que de nombreuses parties du terrain sont à peine connues des berlinois.

Les lieux occupés par les Britanniques sont restitués au Land de Berlin le . Le parc olympique de Berlin est régi par le Sénat de la ville et relève de la compétence du Sénateur chargé de l'Intérieur et des Sports. Quant au stade olympique, il dépend depuis lors de la société Olympiastadion Berlin GmbH.

En 2000, le club de foot Hertha BSC s'installe dans le parc olympique berlinois réaménagé en conséquence[11]. En effet, le parc abrite désormais le siège social du club, un centre de professionnels et une académie de football. De nos jours, l'entraînement des professionnels a lieu sur la place Schenkendorff-Platz. En 2004, un stade amateur voit le jour sur l'ancienne place du Forum des Sports, la Wurfplatz. Ce stade accueille plusieurs équipes affiliées au Hertha BSC ainsi que d'autres jeunes équipes.

En 1951, une tour de plus de 180 mètres est érigée dans le parc olympique qui sert d'antenne de téléphonie et de radiophonie en VHF. Elle sera utilisée comme canal de diffusion de la radio militaire BFBS jusqu'au retrait des troupes britanniques en 1994. En 2005, ayant perdu son utilité, la tour est démolie.

À l'occasion de la Coupe du monde de football de 2006, le Olympiastadion est entièrement rénové et un immense toit vient recouvrir l'intégralité du stade. Depuis 2006, une exposition permanente intitulée "Geschichtsort Olympiagelände 1909 – 1936 – 2006" retrace l'histoire de ce célèbre lieu. L'exposition se tient dans la tour du Clocher du Stade olympique mais des panneaux descriptifs sont répartis sur tout le parc et traduits en 45 langues.

La patinoire de Charlottenburg, situé à l'ouest du Maifeld est terminée en 2012. C'est en 2015 qu'ont lieu en Allemagne les premières rencontres sportives européennes juives : les Maccabiades. Il s'agit de la plus grande manifestation sportive juive en Europe.

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Olympiagelände Berlin » (voir la liste des auteurs).

- Werner March: Bauwerk Reichssportfeld.

- Muschelkalk (Quaderkalk) aus Nordbayern

- Hilmar Hoffmann: Mythos Olympia.

- Arnd Krüger: Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung.

- Dans : Der Spiegel 8/1973

- Alfred Abel: Von der Plastik des Reichssportfeldes, dans : Baugilde, 18.

- Panneau descriptif Deutsche Nike, Parc olympique

- Stadtchronik.

- Das ist Hertha – Vereinszentrum, mis en ligne le 5 août

Liens externes

Inscrits sur la liste officielle des monuments du Land :

- (de) Reichssportfeld, Olympiagelände, Deutsches Sportforum, Rennbahn Grunewald & Transportable

- (de) Sport-, Grün- und Gartenanlagen mit Skulpturen auf dem Olympiagelände