Palmier (1752)

Le Palmier est un vaisseau portant 74 canons, construit par Joseph Chapelle et lancé de Brest en 1752. Il est mis en chantier pendant la vague de construction qui sépare la fin de guerre de Succession d'Autriche (1748) du début de la guerre de Sept Ans (1755)[3]. Il sert dans la Marine français jusqu'en 1782 et participe à deux guerres navales : celle de Sept Ans (sous Louis XV) puis d'Amérique (sous Louis XVI). Il est perdu par naufrage cette année-là, après trente ans de service.

| Palmier | |

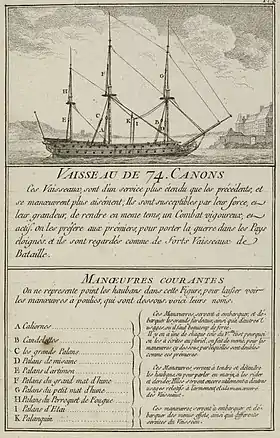

Modèle de vaisseau de 74 canons du même type que le Palmier vu par Nicolas Ozanne | |

| Type | Vaisseau de ligne |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Quille posée | [1] |

| Lancement | [1] |

| Équipage | |

| Équipage | 740 à 750 hommes[2] |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 52,97 m[1] |

| Maître-bau | 13,9 m |

| Tirant d'eau | 6,69 m |

| Déplacement | 1 500 t[1] |

| Propulsion | Voile |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 74 canons[1] |

Caractéristiques générales

Le Palmier est un vaisseau de force de 74 canons lancé selon les normes définies dans les années 1740 par les constructeurs français pour obtenir un bon rapport coût/manœuvrabilité/armement afin de pouvoir tenir tête à la marine anglaise qui disposait de beaucoup plus de vaisseaux depuis la fin des guerres de Louis XIV[4]. Sans être standardisé, le Palmier partage les caractéristiques communes de tous les « 74 canons » construits à des dizaines d’exemplaires jusqu’au début du XIXe siècle et qui répond à la volonté des responsables navals d’exploiter au mieux cette excellente catégorie de navire de guerre[5].

Comme pour tous les vaisseaux de guerre de l’époque, sa coque est en chêne. Son gréement, (mâts et vergues) en pin[6]. Il y a aussi de l’orme, du tilleul, du peuplier et du noyer pour les affûts des canons, les sculptures des gaillards et les menuiseries intérieures[6]. Les cordages (80 tonnes) et les voiles (à peu près 2 500 m2) sont en chanvre[6]. Un deuxième jeu de voiles et de cordages de secours est stocké en soute. Prévu pour pouvoir opérer pendant des semaines très loin de ses bases européennes s’il le faut, ses capacités de transport sont considérables[5]. Il emporte pour trois mois de consommation d’eau, complétée par six mois de vin[7]. S’y ajoutent pour cinq à six mois de vivres, soit plusieurs dizaines de tonnes de biscuits, farine, légumes secs et frais, viande et poisson salé, fromage, huile, vinaigre, sel, sans compter du bétail sur pied qui est abattu au fur et à mesure de la campagne[8].

Le bâtiment est armé avec 74 canons, soit :

- 28 canons de 36 livres dans sa première batterie ;

- 30 canons de 18 livres dans sa seconde batterie ;

- 16 canons de 8 livres sur ses gaillards.

Cette artillerie en fer pèse 215 tonnes[6]. Lorsqu'elle tire, elle peut délivrer une bordée pesant 838 livres (soit à peu près 410 kg) et le double si le navire fait feu simultanément sur les deux bords[9]. Pour l’approvisionner, le vaisseau embarque près de 6 000 boulets pesant au total 67 tonnes[10]. Ils sont stockés dans des puits à boulets autour des mâts. S’y ajoutent des boulets ramés, chaînés et beaucoup de mitraille (8 tonnes)[6]. Il y a 20 tonnes de poudre noire, stockée sous forme de gargousses ou en vrac dans les profondeurs du vaisseau[11]. En moyenne, chaque canon dispose de 50 à 60 boulets[12].

Les deux guerres du Palmier

Guerre de Sept Ans

En 1755, alors que la guerre menace entre la France et l'Angleterre, le navire est armé à Brest sous les ordres de chevalier de Bauffremont[13]. Il fait partie d'une escadre de 6 vaisseaux et 3 frégates aux ordres du lieutenant général Macnemara qui doit escorter 18 bâtiments portant des renforts pour le Canada (aux ordres, elle, de Dubois de La Motte)[14]. Les ordres de Macnemara étant de prendre le moins de risque possible face aux forces anglaises, il se contente de faire une croisière sur les côtes avant de rentrer ( - ), laissant Dubois de La Motte terminer seul la mission[14]. Macnemara malade et démissionnaire, le Palmier reste dans la même force, mais celle-ci passe sous les ordres de Duguay qui patrouille au large de Brest pour protéger l'arrivée des convois de commerce[15].

En 1758, le Palmier passe sous le commandement du capitaine Kéruzoret. Le 1er septembre, alors qu’il se prépare à entrer à Port-au-Prince (Saint-Domingue), il est chassé par un vaisseau de 50 canons, le HMS Assistance et par un autre de 60, le HMS Dreadnought[16]. Ce dernier engage le combat vers 4h00 du matin, mais le Palmier, plus puissant, lui inflige de lourds dégâts, l’obligeant à cesser le combat avant l’arrivée du vaisseau de 50 canons[16]. Quelques jours plus tard, toujours dans les atterrages de Saint-Domingue, le Palmier capture la corvette anglaise Stork de 10 canons[16]. Le Palmier n'est pas engagé en 1759 dans les batailles de Lagos et des Cardinaux qui voient la défaite des escadres de Toulon et de Brest dans une nouvelle tentative de débarquement en Angleterre.

Guerre d'Indépendance d'Amérique

En 1778, le Palmier est sous les ordres de chevalier de Réals. Il fait partie de l'avant-garde lors de la première grande bataille navale qui oppose la France à l'Angleterre au début de la Guerre d'Indépendance américaine. En 1779, il participe à la campagne franco-espagnole infructueuse dans la Manche visant à un débarquement en Angleterre[17]. En 1780, il est envoyé aux Antilles dans la grande escadre de Guichen et participe, le , à la bataille de la Martinique puis aux deux autres combats indécis contre les forces de Rodney. Lorsque Guichen rentre en France avec le gros de l'armée navale, le Palmier reste présent dans les Antilles à la tête d'une petite division commandée par le chef d'escadre de Monteil[18]. En , toujours sous les ordres de De Monteil, il participe, sur demande des Espagnols, à l’attaque de la base de Pensacola en Floride avec trois autres vaisseaux, une frégate et une corvette[18]. Après cette opération victorieuse, le Palmier est intégré à la grande escadre du comte de Grasse qui arrive de France pour se battre encore aux Antilles.

Le , il est présent au centre dans la bataille décisive de la Chesapeake qui décide de la chute de Yorktown et de l'indépendance des États-Unis. Il revient ensuite aux Antilles avec le reste de l'escadre. Bâtiment déjà ancien, il est jugé trop éprouvé pour participer en à la conquête de l'île de Saint-Christophe et reste stationné à Fort-Royal avec trois autres vaisseaux[19]. Reprenant sa place dans l'armée navale après cette opération, il est engagé le sur l'arrière-garde dans la malheureuse bataille des Saintes. Il combat un moment au côté de l’Ardent, puis entre en collision avec l’Auguste[20]. Il se déclare à court de munitions mais réussit à se défaire de deux bâtiments anglais qui l'attaquent dans l'après-midi. Il fait partie du groupe des quinze vaisseaux qui se replie vers Saint-Domingue après la défaire française[20].

Il est chargé, au mois d’octobre, d’escorter vers la France un gros convoi en compagnie de trois frégates. Mais, au large des Bermudes, il subit un gros coup de vent qui disperse le convoi et lui cause une importante voie d’eau[20]. Les pompes se révélant insuffisantes, son commandant, Martelly-Chautard, donne l’ordre d’abandon et réussit à sauver l’équipage en le faisant passer sur les navires qui sont encore auprès de lui ()[20]. Le Palmier fait partie des vingt vaisseaux de ligne perdus par la Marine royale lors de la guerre d’Indépendance américaine[21]. Ne pas le confondre avec le vaisseau de 36 du même nom.

Notes

- threedecks.org : French Third Rate ship of the line Le Palmier (1752), Ronald Deschênes, Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1782.

- Le ratio habituel, sur tous les types de vaisseau de guerre au XVIIIe siècle est d'en moyenne 10 hommes par canon, quelle que soit la fonction de chacun à bord. L'état-major est en sus. Cet effectif réglementaire peut cependant varier considérablement en cas d'épidémie, de perte au combat ou de manque de matelots à l'embarquement. Acerra et Zysberg 1997, p. 220. Voir aussi Jean Meyer dans Vergé-Franceschi 2002, p. 105.

- Villiers 2015, p. 126.

- Meyer et Acerra 1994, p. 90-91.

- Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487 et Jean Meyer dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1031-1034.

- Acerra et Zysberg 1997, p. 107 à 119.

- 210 000 litres d’eau douce. 101 000 litres de vin rouge, à raison d’un litre par jour et par homme. Le vin complète largement l’eau qui est croupie dans les barriques au bout de quelques semaines. Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487

- Des moutons (six par mois pour 100 hommes), volailles (une poule par mois pour sept hommes, avec aussi des dindes, des pigeons, des canards), Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487.

- Selon les normes du temps, le navire, en combattant en ligne de file, ne tire que sur un seul bord. Il ne tire sur les deux bords que s'il est encerclé ou s'il cherche à traverser le dispositif ennemi, ce qui est rare. Base de calcul : 1 livre = 0,489 kg.

- Dans le détail : 2 240 projectiles de 36 livres-poids, 2 400 de 18 livres et 1 280 de 8 livres. Acerra et Zysberg 1997, p. 216.

- En moyenne : un quart de la poudre est mise en gargousse à l’avance pour les besoins de la batterie basse, celle des plus gros canons au calibre de 36 livres, et un tiers pour les pièces du second pont et des gaillards. Acerra et Zysberg 1997, p. 216

- Acerra et Zysberg 1997, p. 48

- Troude 1867-1868, p. 326.

- Lacour-Gayet 1910, p. 254-255.

- Taillemite 2002, p. 152.

- Troude 1867-1868, p. 367.

- Lacour-Gayet 1905, p. 261 et p.639.

- Troude 1867, p. 102-103

- Troude 1867, p. 213.

- Troude 1867, p. 148, p.211.

- De 1778 à 1783, dix vaisseaux pris au combat, six vaisseaux détruits ou naufragés, quatre vaisseaux incendiés. Troude 1867, p. 244.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Martine Acerra et André Zysberg, L’essor des marines de guerre européennes : 1680-1790, Paris, éditions SEDES, coll. « Regards sur l'histoire », , 298 p. (ISBN 2-7181-9515-0)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Patrick Villiers, La France sur mer : De Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 286 p. (ISBN 978-2-8185-0437-6).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082)

- Alain Demerliac, La Marine de Louis XV : Nomenclature des Navires Français de 1715 à 1774, Nice, Oméga,

- Jean-Michel Roche (dir.), Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870, éditions LTP, , 530 p. (lire en ligne)

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 1, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (lire en ligne).

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 2, Paris, Challamel aîné, , 469 p. (lire en ligne).

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, (1re éd. 1902) (lire en ligne).

- Georges Lacour-Gayet, La marine militaire de France sous le règne de Louis XVI, Paris, éditions Honoré Champion, (lire en ligne)

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- French Third Rate ship of the line Palmier (1752), article du site anglophone Three Decks - Warships in the Age of Sail

- Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, liste tenue par Ronald Deschênes sur le site agh