Palais de la découverte

Le Palais de la découverte , dit aussi Palais d'Antin est un musée scientifique parisien installé dans l'aile ouest du Grand Palais, dans le 8e arrondissement. En rénovation au début des années 2020, ses activités se poursuivent aux Étincelles[1], 186 rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement.

| Type |

Lieu pour des événements (d) |

|---|---|

| Ouverture | |

| Gestionnaire | |

| Surface |

25 000 m2 |

| Visiteurs par an |

600 000 |

| Site web |

| Collections |

|---|

| Architecte | |

|---|---|

| Protection |

| Pays | |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

48° 51′ 58,4″ N, 2° 18′ 38,8″ E |

|

|

|

Historique

En 1934, André Léveillé et Jean Perrin, prix Nobel de Physique, élaborent un avant-projet de musée scientifique[2] - [3] qui voit le jour au sein de l'exposition Universelle de 1937 en tant que musée temporaire nommé « Le palais de la Découverte » et installé dans l'aile ouest (le Palais d'Antin) du Grand Palais, dans le 8e arrondissement. Ayant pour finalité de montrer à tous les publics « la science en train de se faire » en vue de « sortir la science des laboratoires », de faire participer le public à la naissance de la découverte des sciences[4]. Six disciplines structurent l’espace : les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la médecine et l’astronomie[2]. Raymond Grégoire, chercheur au laboratoire Curie de l'Institut du Radium, est chargé de la conception et l'organisation de l'espace consacré à la radioactivité.

Fin 1937, le succès rencontré - 2 millions de visiteurs[2] - décida le gouvernement issu du Front populaire à le pérenniser par le décret du qui le rattache à la Caisse nationale des sciences[3] - [5].

Le , un nouveau décret le rattache cette fois à l'université de Paris[6].

Dans les années 1970, son caractère solennel s'estompe peu à peu, et les expériences deviennent de plus en plus interactives.

En 1972, le décret no 72-367 du transforme le Palais de la découverte en établissement public autonome[7]. En 1990, il reçoit le statut de grand établissement à la suite du décret no 90-99 du [8].

Depuis le , le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l'industrie sont regroupés au sein d'un EPIC commun nommé Universcience[9].

Rénovation et avenir

Le Palais de la Découverte doit fermer pendant 4 ans[10] pour des travaux de rénovation prévus jusqu'en , conjointement au Grand Palais auquel il sera réuni avec un espace d'accueil unique depuis une nouvelle « rue des Palais » en accès libre à travers l'ensemble du monument. Il devrait alors retrouver son aspect originel avec ses mosaïques, ses sculptures, ses dalles de verre et ses plafonds verriers actuellement cachés[11] - [12].

Ce sera « un lieu de rencontres entre les savoirs » selon Sylvie Hubac, présidente de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais[11]. Cependant des scientifiques et plus de 400 chercheurs craignent la « mort programmée du Palais de la Découverte ». À travers une pétition de plus de 16 000 signataires fin , ils dénoncent une réduction du personnel et du nombre de salles[13] - [14]. Bruno Maquart, président d'Universcience assure que « toutes les disciplines scientifiques seront présentées dans des espaces améliorés, permettant de déployer le même volume d’activités qu’aujourd’hui » avec une plus large utilisation des technologies numériques, mais une perte de ce qui fait aujourd'hui la richesse du Palais selon le physicien Sébastien Balibar : « les médiateurs nous font comprendre des phénomènes qu’ils nous montrent, et cela entraîne l’enthousiasme des visiteurs. A la place, il y aura des écrans, des images ». Le président Maquart se veut rassurant : « La médiation est l’ADN du Palais de la Découverte : nous serions fous de l’abandonner »[15] - [11].

Pendant les travaux, des médiations scientifiques et un planétarium principalement destinés aux groupes scolaires sont proposés dans une structure éphémère installée dans le parc André Citroën du le 15e arrondissement de Paris : baptisée « Les Étincelles », elle est constituée de 6 chapiteaux en bois sur 770 m2 . Une exposition itinérante de 300 m2 est également prévue en liaison avec des ressources en ligne[15] - [16] - [12].

Fin , le projet initial, jugé trop coûteux et peu adapté aux exigences écologiques et sanitaires actuelles, est abandonné au profit d'une rénovation plus modeste[17].

Directeurs

Les directeurs du Palais ont été successivement :

- André Léveillé : est placé en 1936 comme secrétaire général à la tête du Palais par Jean Perrin. Il en devint le directeur général en 1946, poste qu'il occupa jusqu'en 1960

- Maurice Bayen (1960-1964)

- Jean Rose (1964-1983)

- Michel Hulin (1984-1988)

- Étienne Guyon (1989-1992)

- Michel Demazure (1991-1998)

- Jean Audouze (1998-2004)

- Jack Guichard (2004-2009)

Fréquentation

Sur la période 1989-1996, le Palais de la découverte a accueilli[18] :

| Année | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Visiteurs | 511 796 | 811 731 | 576 267 | 514 215 | 446 262 | 493 343 | 383 043 |

Sur la période 2001-2010, il a accueilli[19] - [20] - [21] :

| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Visiteurs | 655 584 | 455 646 | 382 102 | 432 734 | 620 000 | 625 000 | 486 831 | 543 033 | 517 000 | 682 000 |

En 2019, la fréquentation était de 544 773 entrées (soit +13% par rapport à 2018)[22].

Positionnement

À l'origine, alors que le Science Museum à Londres et le Deutsches Museum à Munich par exemple traitent ensemble la recherche et ses applications pratiques et techniques, le projet à Paris obéit à une volonté de traiter ces sujets séparément. Au Musée des arts et métiers la technique et les applications pratiques. Au Palais de la Découverte la recherche fondamentale et ses méthodes. Les sections du Palais sont la fluorescence, phosphorescence, optique, décharges dans les gaz, électrostatique, pendule de Foucault, rayons cathodiques, rayons X, biologie, planétarium[2].

Un musée pour tous

Le Palais de la découverte vise à vulgariser de la science. Ses expositions, comme celles sur les dinosaures, attirent un public familial. Les visiteurs sont amenés à jouer au chercheur : observer, comparer les scènes pour se faire leur propre idée, puis discuter avec un vrai scientifique dont l'objectif est de présenter des expériences attractives afin de donner aux enfants des clés pour comprendre la science et s’y intéresser.

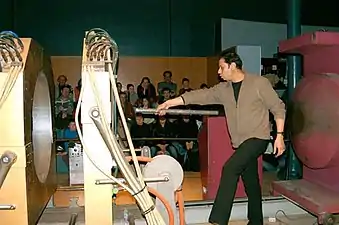

Des expériences réelles pour susciter des vocations

C’était bien l’idée de Jean Perrin qui, dès 1937, souhaitait favoriser la popularisation de la science par les expériences effectuées devant le public ou par les visiteurs eux-mêmes. Presque inchangées depuis leurs origines compte tenu de leur succès, les démonstrations sur l'air liquide et l'électrostatique font partie des plus demandées.

Comme l’indique Emmanuel Hamelin dans son rapport de 2003, « le Palais de la découverte a suscité et suscite encore un grand nombre de vocations et bon nombre des grands scientifiques d’aujourd’hui y ont été sensibilisés à l’aventure de la science. De plus, via les activités de médiation scientifique, un large public peut être initié aux grands phénomènes, ainsi qu’aux nouveaux champs de l’activité de recherche. »[23]

Ainsi Philippe Adnot rapporte en 2007 dans un rapport parlementaire que 56 % des scientifiques parisiens de plus de 30 ans et 41 % des scientifiques parisiens de moins de 30 ans disent que le Palais a joué un rôle dans leur vocation scientifique[24]. Pour Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, « ma vocation est née du plaisir d’y découvrir des expériences, celles qu’on pouvait faire soi-même et celles qu’on nous expliquait »[25].

Le Palais de la découverte a pour mission de sortir les expériences des laboratoires de recherche en développant l’intérêt des jeunes pour la science. Cette démarche nécessite la collaboration entre les chercheurs et des médiateurs et muséologues pour transformer le dispositif de l’expérience initiale afin de la rendre compréhensible à tous.

Médiateurs expliquant une expérience à des étudiants.

Médiateurs expliquant une expérience à des étudiants. Un médiateur en action.

Un médiateur en action. L'expérience de la cage de Faraday au palais de la découverte.

L'expérience de la cage de Faraday au palais de la découverte. L'exposition temporaire « Dinosaures ».

L'exposition temporaire « Dinosaures ».

Architecture

Détail des statues et sculptures de la façade du bâtiment :

La Science en marche en dépit de l'Ignorance de Victor Peter (1900).

La Science en marche en dépit de l'Ignorance de Victor Peter (1900). L'Inspiration guidee par la Sagesse d'Alexandre Falguière.

L'Inspiration guidee par la Sagesse d'Alexandre Falguière.

Hall du palais.

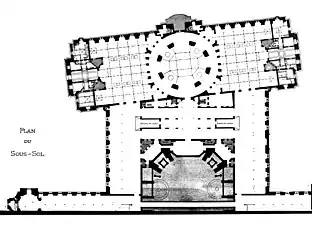

Hall du palais. Ancien plan du sous-sol.

Ancien plan du sous-sol.

Identité visuelle (logo)

Logo avant 2010.

Logo avant 2010. Logo à partir de 2010.

Logo à partir de 2010.

La revue

La revue du Palais de la découverte fut fondée en 1972 par Adolphe-Jean Rose, directeur de 1965 à 1983. Rebaptisée Découverte en 1999, cette publication bimestrielle, destinée à un large public, est le reflet des activités permanentes et temporaires du Palais.

Notes et références

- « Les Étincelles - VENIR NOUS VOIR - Palais de la découverte », sur www.palais-decouverte.fr (consulté le )

- « L'histoire du Palais de la Découverte », sur www.palais-decouverte.fr (consulté le ).

- Daniel Raichvarg, Sciences pour tous ?, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Sciences et techniques » (no 467), , 127 p. (ISBN 2-07-030041-2), p. 73.

- Jean perrin, Exposition internationale. Palais de la découverte, Paris, L'Émancipatrice, 1937?, 126 p. (lire en ligne), p. 6-7

- Décret du 8 avril 1938 portant rattachement du palais de la découverte à la caisse nationale de la recherche scientifique, JORF no 89 du 13 avril 1938, p. 4387.

- Décret du 9 janvier 1940 rattachant le Palais de la découverte à l'université de Paris, JORF no 9 du 10 janvier 1940, p. 278.

- Décret no 72-367 du 28 avril 1972 attribuant la personnalité civile et l'autonomie financière au Palais de la découverte et relatif à son organisation administrative et financière, JORF no 108 du 7 mai 1972, p. 4718–4720, sur Légifrance.

- Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du Palais de la découverte, JORF no 25 du 30 janvier 1990, p. 1238–1240, NOR MENT8902676D, sur Légifrance.

- Décret no 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, JORF no 281 du 4 décembre 2009, p. 21016, texte no 33, NOR MCCX0924830D, sur Légifrance.

- Initialement annoncée pour le 30 août 2020, avant les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 qui ont entraîné la fermeture de l'établissement du 14 mars au 23 juin 2020.

- Philippe Dagen, « Le Grand Palais fait sa mue », sur lemonde.fr, (consulté le )

- « Un nouveau Palais de la découverte en 2024 - Événements - Au programme - Palais de la découverte », sur www.palais-decouverte.fr, (consulté le ).

- « Inquiétudes sur le devenir du Palais de la Découverte », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Mort programmée du Palais de la découverte - Septembre 2020 » (consulté le )

- « Le Palais de la Découverte, qui va fermer pour quatre ans, répond à la polémique », sur lejdd.fr, (consulté le )

- « Paris : le Palais de la Découverte délocalisé dans le XVe arrondissement », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Jugé « trop pharaonique », le chantier du Grand Palais abandonné, lemonde.fr, 27 septembre 2020.

- Rapport d'évaluation du Palais de la découverte, Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, juin 1997, p. 18.

- Philippe Adnot, Le Palais de la découverte : un condensé de dysfonctionnements administratifs et politiques, rapport d'information no 354, fait au nom de la commission des Finances du Sénat, déposé le 27 juin 2007 (ISBN 978-2-11-114467-5), p. 14.

- Rapport d'activités 2008 du Palais de la découverte, p. 49.

- Rapport d'activités 2010 d'Universcience, p. 80.

- « Rapport d'activité 2019 (Universcience) », sur universcience.fr,

- Emmanuel Hamelin, Développement et diffusion de la culture scientifique et technique : Un enjeu national, rapport au Premier ministre, La Documentation française, novembre 2003, p. 54.

- Philippe Adnot, op. cit., p. 7.

- Florence Guichard (préf. Pierre-Gilles de Gennes), Comment devient-on scientifique ? : Enquête sur la naissance d'une vocation, Les Ulis, EDP sciences, , 102 p. (ISBN 978-2-7598-0032-2), p. 54.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel du Palais de la découverte

- Films sur l'histoire du Palais de la découverte et certains médiateurs en action, réalisés par Jean-François Ternay, accessibles en ligne (1, 2, 3, 4)