Opéra de Nice

L’opéra de Nice est un théâtre lyrique municipal situé dans le Vieux-Nice. Il est géré par la ville de Nice en régie municipale directe et compte 1 083 places[1].

.jpg.webp)

| Type | Salle d’opéra |

|---|---|

| Lieu |

Nice, |

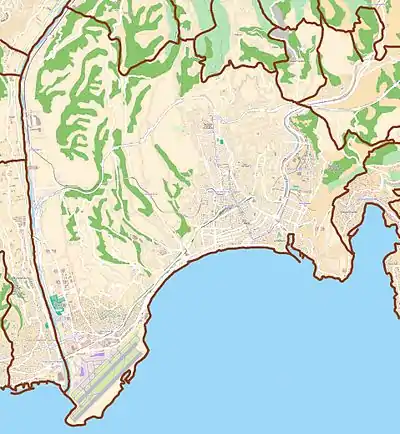

| Coordonnées | 43° 41′ 44″ nord, 7° 16′ 21″ est |

| Architecte | François Aune |

| Inauguration | |

| Capacité | 1 083 |

| Gestionnaire | Ville de Nice (régie municipale directe) |

| Protection |

|

| Site web | www.opera-nice.org |

|

|

|

|

Le bâtiment se présente dans un tissu urbain imbriqué avec deux façades principales : l’une au sud, sur un bord de mer nommé quai des États-Unis, jadis occupé par les remparts et des baraques de pêcheurs, l’autre au nord, avec l’entrée de l'édifice donnant sur la rue Saint-François-de-Paule.

Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [2].

Historique

À la fin du XVIIIe siècle, la vie mondaine s’organise autour de nombreux théâtres installés proche de la place Saint-Dominique, actuellement place du Palais de Justice. Dès le milieu du XVIIIe siècle[3], il existe déjà une salle de spectacle, appelé Théâtre Maccarani, près de la porte Saint-Éloi, aujourd’hui site de l’actuel Opéra. En 1789, une société rivale dite des Quarante[4] le rachète. Il est alors agrandi et rénové pour accueillir une clientèle hivernante de plus en plus nombreuse. En 1792, les troupes françaises occupent Nice. Le théâtre est alors transformé en Club patriotique puis retrouve un peu de sa vocation sous le vocable de Théâtre de la Montagne.

À la Restauration sarde, il continue d’être géré par la société des Quarante jusqu’en 1825. Un an plus tard, en 1826, sous l’impulsion du roi Charles-Félix de Savoie, la ville le rachète, le démolit et fait construire le Théâtre Royal. Sa réalisation néoclassique est confiée à l’architecte Benoît Brunati selon le modèle du Teatro San Carlo de Naples. Le plan intérieur est un parterre spacieux, sans siège et avec plusieurs étages de loges. L’immense rideau de scène est peint par Jean-Baptiste Biscarra avec un motif sur le thème du triomphe de Catherine Segurane[5]. L'œuvre s'intitule L'Apothéose de Catherine Ségurane[6]. Le Théâtre royal est inauguré le 26 octobre 1827[5].

Au cours du Second Empire, il s’appelle le Théâtre impérial. En 1871, il devient Théâtre municipal ; le , un incendie le détruit[7] alors qu'est donnée une représentation de Lucie de Lammermoor[8]. Cette catastrophe fait deux cents victimes à qui l'on consacre un monument en forme de pyramide à l'entrée du cimetière du château[8] - [9]. Dès 1882, la municipalité d’Alfred Borriglione décide de reconstruire et d’agrandir un nouveau théâtre sur les cendres de l’ancien. Les plans sont réalisés par l’architecte François Aune et validés par Charles Garnier. L’architecture extérieure est inspirée d’un style dit éclectique, et à l’intérieur la grande salle disposée en fer à cheval est luxueusement décorée et ses dimensions sont spectaculaires, dix-neuf mètres de large sur vingt-trois mètres de long. La fresque du grand plafond, avec un ciel mythologique représentant Phaëton, fils d’Apollon, conduisant le char du soleil, ainsi que les décors attenants, les quatre panneaux des Neuf muses qui ornent le grand foyer, sont réalisés par le peintre Emmanuel Costa.

Le nouveau théâtre municipal est inauguré le avec Aïda de Giuseppe Verdi[10]. En 1902, le théâtre municipal devient l’opéra de Nice.

Représentations et créations

Disposant d'un chœur, d'un ballet et de l'orchestre philharmonique de Nice, l'opéra se caractérise par l'excellence de ses productions lyriques, ainsi que par son engagement en faveur de la modernité. C'est ainsi qu'il a présenté pour la première fois en France les plus grandes œuvres du répertoire : La Forza del Destino en 1873, Lohengrin en 1881, Eugène Onéguine en 1895, L'or du Rhin en 1902. Il a également créé un certain nombre d'œuvres essentielles, parmi lesquelles La vida breve de Falla, Elégie pour de jeunes amants de Henze, sous la direction de Jean Périsson en 1960 ou encore Elephant Man de Laurent Petitgirard. Il a connu deux créations mondiales : La prise de Troie (actes I et II des Troyens) d'Hector Berlioz le 28 janvier 1891[11] et Marie-Magdeleine de Jules Massenet le 9 février 1903[12].

L'opéra de Nice a entretenu des relations suivies avec les plus grands artistes lyriques, parmi lesquels : Régine Crespin (La Walkyrie en 1953, Otello en 1954, Werther en 1975, La Grande-duchesse de Gérolstein en 1981, Le Medium en 1984), Montserrat Caballé (Il Trovatore en 1971, Caterina Cornaro en 1974, Don Carlo et Un ballo in maschera en 1976, Adriana Lecouvreur en 1977 et 1978, Don Carlo en 1978 et 1979, Luisa Miller, Maria Stuarda et La Forza del Destino en 1980, Andrea Chénier ou encore Manon Lescaut en 1981), ou encore José Carreras (Un ballo in maschera en 1976, Adriana Lecouvreur, Tosca et Luisa Miller).

Parmi les productions historiques, on peut citer La Bohème avec Luciano Pavarotti en 1976, Salomé et Parsifal, dirigés par Jeffrey Tate en 1983, avec Gwyneth Jones et Leonie Rysanek, Samson et Dalila en 1985 avec Placido Domingo, Waltraud Meier et Georges Prêtre, La Clemenza di Tito en 1986, avec Jennifer Larmore et Anne-Sofie von Otter, enfin Don Carlos en 1997 dans la mise en scène de Luc Bondy, avec Karita Mattila et José van Dam.

À cela, il convient d'ajouter la venue, depuis son origine, d'artistes d'exception, tels que Waltraud Meier, Carlo Bergonzi, Franco Corelli, Teresa Berganza, Placido Domingo, June Anderson, Roberto Alagna, Ruggero Raimondi, Dmitri Hvorostovski, la soprano colorature Edita Gruberová ou encore le compositeur Darius Milhaud et le guitariste classique Andrés Segovia. Ces dix dernières années, l'opéra de Nice a accueilli Juan Diego Florez dans Falstaff et Le Barbier de Séville, Matti Salminen, Barbara Hendricks et Rita Gorr dans Eugène Onéguine, Salvatore Licitra dans Tosca, José Cura dans Otello, Marcelo Álvarez dans La Traviata, enfin Rolando Villazon dans Werther.

Direction

De 1982 à 1994, son directeur artistique est Pierre Médecin[13].

Notes et références

Références

- Opéra de Nice, Réunion des Opéras de France. Consulté le 18 novembre 2009.

- Notice no PA00080943, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Revue Nice-Historique n°357, 1914, p.106

- Revue Nice-Historique, n°839, 1904, p. 184

- Henri Sappia, « Catherine Ségurana : Histoire ou légende ? » in Nice-Historique, 4e année, n°12, 1er et 15 août 1901, p. 189 [lire en ligne]

- Rémy Gasiglia, « Ségurane, Catherine », in Ralph Schor (sous la direction de), Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice, Nice, Serre, 2002 (ISBN 2-86410-366-4) [lire en ligne]

- Opéra de Nice, site officiel de la mairie de Nice. Consulté le 21 décembre 2010.

- Marguerite et Roger Isnard, Nouvel Almanach du Comté de Nice : Memoria et Tradicioun, Serre Éditeur, Nice, 2007, 380 p. (ISBN 9782864104612), p. 80.

- Madeleine Lassère, Villes et cimetières en France de l'Ancien Régime à nos jours: le territoire des morts, coll. « Chemins de la mémoire », Éditions L'Harmattan, 1997, 411 p. (ISBN 9782738456977), p. 315 [lire en ligne]

- Opéra de Nice - Présentation, evene.fr

- « La prise de Troie - Hector Berlioz (1803-1869) », sur https://data.bnf.fr/ (consulté le )

- Jules Massenet et Louis Gallet, Marie-Magdeleine : drame sacré en 3 actes & 4 parties : J. Massenet ; texte de Louis Gallet ; réduction pour chant et piano, Georges Hartmann (lire en ligne), p. 2.

- « Nominations dans les établissements lyriques Pierre Médecin dirigera l'Opéra-Comique à Paris », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- André Peyrègne, Du Romantisme à la Belle Époque. Un siècle de musique et d’opéra à Nice, p. 58-65, Nice-Historique, année 1994, no 235 Texte