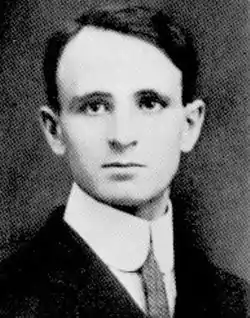

Olivar Asselin

Olivar Asselin (né Joseph François Olivar Asselin à Saint-Hilarion (Québec) le , mort à Montréal le ) est journaliste, auteur polémiste, rédacteur en chef et propriétaire de journaux, fonctionnaire, courtier, militaire et philanthrope[1] canadien. Il est surtout connu pour son militantisme nationaliste et ses pamphlets.

| Olivar Asselin | |

Joseph François Olivar Asselin | |

| Naissance | Saint-Hilarion, (Canada) |

|---|---|

| Décès | Montréal, Canada |

| Nationalité | Canadien français |

| Profession | Journaliste, rédacteur en chef, auteur, fonctionnaire, militaire, courtier, propriétaire de journaux. |

| Spécialité | Pamphlétaire. |

| Années d'activité | 1894-1937 |

Biographie

« Son étrange prénom est le produit d'une contraction d'Olivier et de Bolívar, le grand libertador sud-américain. »[2]

Il est le quatrième des quatorze enfants[2] de Rieule Asselin, maître tanneur et cultivateur, marguillier et maire, et de Adèle Cédulie Tremblay[1] - [2] qui, tous deux, croient que l’éducation et les livres sont d’une importance primordiale.

Il fait ses études primaires à l'école de rang de Sainte-Flavie et entreprend ses études secondaires, de 1886 jusqu'au printemps 1891[2], au Séminaire de Rimouski[3]. Il y complète un cours commercial et entreprend le cours dit classique. Pour des raisons financières, sa famille émigre aux États-Unis en 1892, à Fall River (Massachusetts)[2].

Après la mort de son père, en 1893, Asselin entreprend des démarches pour devenir jésuite, mais lorsqu’il trouve de vieux journaux de France, au sous-sol de l’église, c’est la piqûre: « il sera journaliste, et pamphlétaire à la manière du très parisien Henri Rochefort, marquis de Rochefort-Luçay ! »[1] qu'il vient ainsi de découvrir.

Il occupe un premier poste de journaliste au Protecteur canadien de Fall River (Massachusetts), aux États-Unis, en 1894. Un an plus tard, il est rédacteur au National de Lowell (Massachusetts) et au Jean-Baptiste de Pawtucket (Rhode Island). De 1896 à 1898, il est secrétaire de rédaction au journal La Tribune de Woonsocket (Rhode Island).

(tiré des archives de la Ville de Montréal, P104,D1)[2].

À l'occasion de la guerre hispano-américaine, il entreprend une brève carrière militaire de 1898 à 1899. Démobilisé en 1899, il vit à Woonsocket et écrit pour divers journaux franco-américains.

En , il s'établit à Montréal[4], où il collabore au journal Les Débats, « un hebdomadaire de combat et d'avant-garde littéraire et artistique que ses jeunes fondateurs mettent au service du nouveau leader nationaliste, Henri Bourassa[1] ». Dès le , il fustige dans ce journal, sous le pseudonyme de Jules Vernier, l'agression britannique que constitue la guerre des Boers. Comme l'équipe de rédaction de ce journal compte de nombreux membres de l’École littéraire de Montréal, il se lie avec plusieurs d'entre eux et participe notamment à la mise en place du recueil des poésies d'Émile Nelligan, dont Louis Dantin a pris la responsabilité. À l'automne 1901, le journal Les Débats ayant changé de propriétaire et perdu son indépendance politique, il se retrouve sans emploi.

Désireux de fonder une famille et s’établir, il accepte un poste de secrétaire. Le , il épouse Alice Le Bouthillier, à L'Anse-au-Griffon (Gaspésie, avec qui il aura quatre enfants : Claude, Jean, Paul et Pierre.

De 1901 à 1903, il est secrétaire du ministre de la colonisation Lomer Gouin. Il met sur pied la Ligue nationaliste canadienne en . C'est à cette époque qu'il défend les droits de coupe forestière des colons, tout en informant la Commission itinérante de la colonisation de 1904. En 1905, il entreprend une campagne en faveur de l'instruction publique obligatoire.

En 1904, emporté par le mouvement nationaliste, il participe avec d'autres actionnaires nationalistes, incluant le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, Henri Bourassa, et son père Napoléon Bourassa, à la fondation du journal hebdomadaire Le Nationaliste, qu'il dirige.

De 1902 à 1910, il travaille en étroite collaboration avec Henri Bourassa, ce qui l'amène à participer à la fondation du quotidien Le Devoir en 1910.

Il se porte candidat nationaliste dans Terrebonne aux élections québécoise de 1904, puis dans Saint-James lors d'une élection partielle fédérale en 1911, mais nulle part il n'est élu.

Il séjourne en prison en 1907, pour libelle diffamatoire et, une deuxième fois, en 1909, pour avoir giflé publiquement le ministre des Travaux publics, et futur premier ministre, Louis-Alexandre Taschereau[5].

Il est nommé, en 1913, président de la Société Saint-Jean-Baptiste et c'est à cette époque qu'il s'interroge ouvertement sur notre système d'enseignement, ce qui déplaira notoirement au clergé[2].

En 1915, la Première Guerre mondiale fait rage. Il s'enrôle dans l'armée expéditionnaire canadienne, et y recrute des volontaires canadiens-français pour former le 163e bataillon. Sa bravoure lui vaudra la Légion d'honneur[2].

En 1925, il prend en charge un centre hospitalier destiné aux vieux itinérants ou abandonnés. Cette cause lui tient toujours à cœur et il oriente ses activités au bénéfice de ce centre. Il souffre d’artériosclérose, ce qui le force à démissionner de son poste.

En 1930, il renoue avec le journalisme et devient rédacteur en chef du quotidien Le Canada. Emploi qu’il quitte moins de cinq ans plus tard pour fonder ses propres journaux, L'Ordre puis La Renaissance, dont le dernier numéro paraît le , mettant un terme définitif à sa carrière de journaliste.

Sa demande de pension, en 1937, est refusée. Il meurt à son domicile le , à 62 ans. Sa sépulture est située dans le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal[6].

Depuis 1955, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal décerne annuellement (ou presque), en son honneur, le prix Olivar-Asselin à une personne s'étant démarqué pour la défense du français au Québec.

Le fonds d’archives Fonds Famille Olivar Asselin est conservé au centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec[7].

Chronologie

- 1874 - Le , naissance de Olivar Asselin à Saint-Hilarion-de-Charlevoix au Québec.

- 1886 - Il entre au séminaire de Rimouski.

- 1890 - Le feu anéantit la tannerie de son père.

- 1892 - Sa famille s'installe à Fall River dans l'État du Massachusetts.

- 1893 - Son père décède à Fall River.

- 1894 - Il est embauché par Adélard Lafond comme journaliste au journal Le Protecteur canadien.

- 1894 - Il collabore au journal National de Lowell.

- 1894 - Il rencontre Robertine Barry.

- 1895 - Il collabore au journal Jean-Baptiste de Pawtucket dans le Rhode Island.

- 1896 - Il est secrétaire de rédaction à La Tribune de Woonsocket.

- 1898 - Il s'enrôle dans l'Armée des États-Unis d'Amérique avec le déclenchement de la guerre hispano-américaine.

- 1898 - En août, il est démobilisé avec la fin de la guerre.

- 1899 - En décembre, il commence à publier dans Les Débats sur invitation de Robertine Barry, maintenant journaliste pour l'hebdomadaire.

- 1900 - Il arrive à Montréal.

- 1901 - Il accepte le poste de secrétaire de Lomer Gouin, alors ministre de la Colonisation et des Travaux publics.

- 1902 - Le , il épouse Alice Le Boutillier à L'Anse-au-Griffon.

- 1903 - Il prend part à la fondation de la Ligue nationaliste canadienne.

- 1904 - Il fonde le journal Le Nationaliste.

- 1904 - Il est candidat nationaliste dans la circonscription de Terrebonne aux élections générales provinciales. C'est cependant Jean Prévost, son principal adversaire qui l'emporte.

- 1907 - Il est emprisonné pour libelle diffamatoire.

- 1909 - Il est une seconde fois emprisonné pour avoir giflé le ministre des Travaux publics et du Travail, Louis-Alexandre Taschereau, sur le parquet de l'Assemblée législative.

- 1910 - En janvier, Henri Bourassa fonde le journal Le Devoir.

- 1911 - Il devient courtier en immobilier.

- 1911 - Il est candidat nationaliste dans la circonscription de Saint-Jacques aux élections fédérales. Il est défait une seconde fois.

- 1912 - Le gouvernement fédéral lui confie une enquête sur l'immigration qui l'amène à voyager en Europe.

- 1913 - Il est élu président de la Société Saint Jean-Baptiste de Montréal.

- 1915 - En novembre, il se porte volontaire pour aller livrer la guerre aux ennemis de la France.

- 1916 - En mai, il est aux Bermudes pour l'entraînement du 163e bataillon d'infanterie.

- 1917 - Visite à l’écrivain français Léon Bloy qu’il admire.

- 1917 - Prend part aux batailles de Vimy et d’Acheville.

- 1918 - Voyage en Irlande.

- 1918 - Participe à la libération du nord de la France et du sud de la Belgique.

- 1918 - Membre de la délégation canadienne à la Conférence de la Paix.

- 1919 - Voyage en France dans l’Alsace et dans le Midi.

- 1919 - Le , il rentre d'Europe.

- 1919 - Secrétaire-publiciste à l’emploi de Versailles, Vidricaire et Boulais.

- 1920 - Il est reçu chevalier de la Légion d'honneur.

- 1920 - Publication de l’Anthologie des poètes canadiens.

- 1925 - Fondation du Refuge de La Merci.

- 1925 - Il devient publicitaire pour la maison L.G. Beaubien.

- 1926 - Fondation de la Ligue de progrès civique.

- 1930 - En septembre, il accepte la direction du quotidien montréalais Le Canada.

- 1934 - Il quitte la direction du Canada pour fonder le quotidien L’Ordre.

- 1935 - Sur le coup de la censure du cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, L’Ordre cesse de paraître. De juin à décembre, sous sa direction, paraît l’hebdomadaire La Renaissance.

- 1937 - Le , il décède à Montréal.

Œuvre

Pamphlets

- Les Souvenirs politiques de M. Ch. Langelier (1909)

- La Défense navale de l’empire britannique (1909)

- Le problème municipal (1909)

- A Quebec view of Canadian nationalism (1909)

- The Montreal Graft enquiry (1909)

- Le Sou de la pensée française (1913)

- L’émigration belge et française au Canada (1913)

- L’Action catholique, les évêques et la guerre (1915)

- Les Évêques et la propagande de L’Action catholique (1915)

- Pourquoi je m’enrôle (1916)

- Les volontaires canadiens-français (1917)

- Pourquoi on aime la France (1917)

- Sir Wilfrid Laurier (1919)

- De nos besoins intellectuels (1920)

- L’Œuvre de l’abbé Groulx (1923)

- Le Trust des ciments et la Cie du ciment nationale (1924)

- Sur un programme de restauration sociale (1933)

- L’industrie dans l’économie du Canada française (1938 - posthume)

Livre

- Anthologie des poètes canadiens, composée par Jules Fournier, mise au point et préfacée par Olivar Asselin (1920)

Bibliographie

- Olivar Asselin, Liberté de pensée (préf. Robert Lahaise), Montréal : Typo, 1997, 160 p. (ISBN 978-2-8929-5136-3 et 2-8929-5136-4)

- Claude-Henri Grignon, Olivar Asselin, le pamphlétaire maudit (dir. Pierre Grignon; préf. Victor-Lévy Beaulieu), Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, 2007, 342 p. (ISBN 978-2-8958-3166-2 et 2-8958-3166-1)

- Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps : Le Militant, Montréal, Fides, , 780 p. (ISBN 978-2-7621-1889-6 et 2-7621-1889-1, lire en ligne)

- Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps, [tome 2] Le Volontaire, Montréal, Fides, 2001, 328 p. (comprend un index) (ISBN 978-2-7621-2129-2)

- Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps, [tome 3] Le Maître, Montréal, Fides, 2010, 416 p. (comprend un index) (ISBN 978-2-7621-3026-3 et 2-7621-3026-3)

- Hélène Pelletier-Baillargeon, Asselin, Olivar, dans le Dictionnaire biographique du Canada, 2001 — [lire en ligne]

- Denis Labarre, Olivar Asselin, Montréal : Lidec, collection « Célébrités canadiennes », 1991, 53 p., 22 cm. (ISBN 2-7608-7028-6 et 2-7608-7028-6)

- Marcel-Aimé Gagnon, La Vie orageuse d'Olivar Asselin, [tome 1] Le Nationaliste et le polémiste (1874-1914), Montréal : Les Éditions de l'Homme, 1962, 158 p.

- Marcel-Aimé Gagnon, La Vie orageuse d'Olivar Asselin, [tome 2] L'Amant de la France et l'ami des pauvres (1914-1937) (préf. Lionel Groulx), Montréal : Les Éditions de l'Homme, 1962, 136 p.

- Marcel-Aimé Gagnon, Olivar Asselin toujours vivant (préf. Willie Chevalier), Montréal : Presses de l'Université du Québec, 1974, 215 p. (ISBN 0-7770-0114-4)

- Hermas Bastien, Olivar Asselin, Montréal : Éditions Bernard Valiquette, 1938, 220 p.

- Joseph Gauvreau, Olivar Asselin, précurseur d'Action française, le plus grand de nos journalistes, 1875-1937, s.n., 1937, 46 p.

Références

- Hélène Pelletier-Baillargeon, « Asselin, Olivar », Dictionnaire biographique du Canada [lire en ligne (page consultée le 13 janvier 2013)].

- « Olivar Asselin : vie personnelle », en section acteurs de notre histoire, par les Archives de la ville de Montréal — contient une vingtaine de documents numérisés (page consultée le 14 janvier 2013).

- Séminaire de Rimouski (historique), incorporé au Cégep de Rimouski, en 1967.

- Pelletier-Baillargeon 1996, p. 175

- Emprisonnement d'Asselin pour gifle à Taschereau, dans Analyse des journaux et des sources, sur Les débats de l'Assemblée législative, 12e législature, 1re session (du 2 mars 1909 au 29 mai 1909).

- Répertoire des personnages inhumés au cimetière ayant marqué l'histoire de notre société, Montréal, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 44 p.

- Bibliothèque et Archives nationales du Québec, « Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Fonds Famille Olivar Asselin (CLG72) » (consulté le )

Liens externes

Archives des journaux

- Les Débats (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Collection numérique)

- Le Nationaliste (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Collection numérique)

- Le Devoir (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Collection numérique)

- Le Canada (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Collection numérique)

- L’Ordre (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Collection numérique)

- La Renaissance (Google News Archive)