Oherville

Oherville est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

| Oherville | |||||

.jpg.webp) Le manoir d'Auffay. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Normandie | ||||

| Département | Seine-Maritime | ||||

| Arrondissement | Dieppe | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Côte d'Albâtre | ||||

| Maire Mandat |

Hervé Jolly 2020-2026 |

||||

| Code postal | 76560 | ||||

| Code commune | 76483 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Ohervillais, Ohervillaises | ||||

| Population municipale |

227 hab. (2020 |

||||

| Densité | 50 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 43′ 18″ nord, 0° 40′ 45″ est | ||||

| Altitude | Min. 42 m Max. 142 m |

||||

| Superficie | 4,57 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Valery-en-Caux | ||||

| Législatives | Dixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Normandie

| |||||

Géographie

Oherville est une petite commune d'environ 200 habitants, située au cœur du pays de Caux, dans la vallée de la Durdent. Oherville est aussi traversée par la D131, route très fréquentée, puisqu'elle relie Yvetot aux villes du bord de mer. (Cany-Barville, Fécamp, Paluel). On peut diviser Oherville en trois quartiers : Oherville Centre, Auffay et le Foucart.

_entr%C3%A9e.jpg.webp) Entrée d'Oherville.

Entrée d'Oherville._la_Durdent.jpg.webp) La Durdent à Oherville.

La Durdent à Oherville.

Oherville centre

Le centre d'Oherville est dominé par son église gothique, située sur une colline et qui surplombe les habitations. C'est ce quartier qui accueille le plus d'habitants et qui regroupe la mairie et à la Maison Pour Tous, lieu de réunion du Comité des fêtes. On y trouve la Grange, la salle des fêtes, rustique mais conviviale, et divers aménagements : boîte aux lettres, centre de tri sélectif, terrain de tennis et de pétanque. Ce quartier se développe plus rapidement que les deux autres, de nombreuses habitations s'y construisant encore.

Le Foucart

Le Foucart se situe en aval du centre d'Oherville. C'est un quartier très pittoresque, où l'on trouve de nombreuses chaumières et le moulin de Chanterive. Nombre de ces très belles demeures sont d'ailleurs devenues les résidences secondaires de Parisiens et de Belges.

Auffay

Auffay est situé sur le plateau Est de la vallée (rive droite de la Durdent), et séparé d'Oherville par une forêt. Auffay est connu pour son manoir construit aux XVe et XVIe siècles, et agrémenté d'un colombier, et est aussi un lieu d'animations culturelles. On peut accéder d'Oherville à Auffay par deux routes :

- la Cavée du Foucart, une magnifique petite route sinueuse bordée de mousse, au cœur de la forêt ;

- la côte de la D 105, débutant au centre du village, passant par les bois et aboutissant au milieu des pâturages d'Auffay.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Auzebosc », sur la commune d'Auzebosc, mise en service en 1967[7] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 933,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, mise en service en 1968 et à 53 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 11 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Oherville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

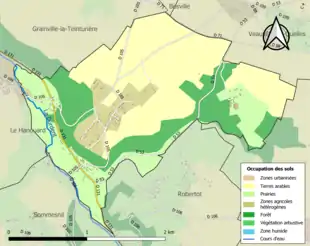

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (77,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (42,9 %), prairies (24,7 %), forêts (22,8 %), zones agricoles hétérogènes (9,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ecclesia de Oharvilla vers 1240, Rectorem de Auharvilla en 1284[21], Ohervilla en 1337, Oharville major, minor portio en 1398, 1403 et 1422[22], Oharvilla en 1438 et 1439, Notre Dame de Hauville en 1454[23], « Le neuf molin de Herville à Sommesnil » (limite de Oherville) en 1462, Notre Dame de Harville en 1466, Ecclesia Beate Marie de Harvilla en 1476 et 1477, Notre Dame de Herville en Caux en 1485[24], Seigneurie de Herville en 1487[25], En la paroisse de Harville et Fief de Harville en 1503, Harville en 1505 et 1506[26], Curé de Harville en 1522 et 1523, Oharvilla et Notre Dame de Herville en 1564[27], Harville en 1648, Herville entre 1613, 1687 et 1690, Herville entre 1637, 1652, 1685 et 1688, Oherville en 1705[28], Notre Dame d'Oherville en 1714[29], Herville en 1715 (Frémont), Oherville entre 1704, 1738 (Pouillé) et en 1757 (Cassini)[30].

L’origine du nom : le domaine d’Odardus, du latin villa, domaine rural, précédé du nom de personne germanique Odardus ou Ohtar ainsi nommée à Horton Connexion avec Heorót (Hertog) en Angleterre dans le même sherma "Other" Ohther Óhth Ár // Óthinn

Histoire

La commune est formée de l’union de deux hameaux, Oherville et Auffay. Alfait est mentionné dès 1040 et Ohharvilla en 1240. L’existence d’une motte féodale atteste la présence ancienne d’un fief sur le site. Les premiers seigneurs du lieu sont mentionnés en 1170. Au Moyen Âge, les terres d’Oherville et d’Auffay dépendent du duché de Longueville. Le fief d’Oherville est un demi-fief relevant de la seigneurie de Veauville-lès-Quelles jusqu’au XVIe siècle. Le fief d’Auffay relève de Caniel et appartient au XIIIe siècle à la famille Malet de Graville. Au XIIIe siècle, le bourg d’Oherville compte 60 habitants. Au début du XVe siècle, le fief d’Oherville relève de la famille de Houdetot et celui d’Auffay est la propriété de Godefroi Duréaume, bourgeois de Rouen. En 1477, ils font tous deux partie des domaines de Jean de Houdetot, avant d’être partagés entre ses deux fils et de constituer deux domaines distincts appartenant à deux branches de la famille Houdetot. En 1485, Jean de Houdetot, seigneur du lieu de Harville (aujourd'hui Oherville) et d'Auffay-la-Mallet, et son épouse Marie de la Mothe, donnent à leurs fils aîné Jacques pour son mariage le fief d'Auffay. En 1492, ce même Jean, avant de décéder, ne donne à ses quatre autres enfants, Guillaume, Robert, Ambroise et Perrette, que le tiers de tous ses biens. Jacques, l'aîné, en dépit de la coutume particulière du pays de Caux, hérite des fiefs de Houdetot, Harville, Bihorel et Auffay[31].

L’église actuelle est située à l’emplacement de l’ancienne église romane, dont il resterait quelques traces dans la nef. Le clocher remonte au XVIe siècle et repose sous un soubassement polygonal en grès. Le chœur est élevé en 1626, selon une inscription gravée. Jusqu’à la Révolution, l’église a connu deux curés, celui d’Oherville et celui d’Auffay.

Le manoir des Nonnettes est peut-être une ancienne léproserie dépendant de l’abbaye de Fécamp. Ce manoir des XVe et XVIe siècles comprend un étage à encorbellement en forte saillie, élément encore fréquent à cette époque mais plus souvent utilisé dans les maisons de ville. Les larges ouvertures à meneaux et la rangée de croix de Saint-André renforcent le caractère urbain de la construction. Au-dessus de la porte, deux statuettes de bois représentent un évêque et une nonne. Au XVIe siècle, les terres des Nonnettes sont un fief appartenant aux Guiffard. À la fin du XVIIIe siècle, elles sont la propriété des Manneville et, à la Révolution, elles sont rachetées par le sieur Depaux, négociant à Rouen.

Sur la commune coule la rivière Durdent, ce qui a amené la construction d’un certain nombre de moulins. Le moulin du Baillet est installé sur la rive droite, il forme avec le « moulin neuf », situé sur la commune de Sommesnil, l’ensemble appelé « les deux moulins ». L’origine du moulin à blé du Baillet remonterait au XVIIe siècle. Il est aujourd’hui transformé en habitation et sa roue à aubes a disparu. Les moulins Guillebert sont un ensemble de deux moulins situés de part et d’autre de la Durdent : à huile rive gauche, à blé rive droite. L’origine de ce dernier remonte au XVIIIe siècle. Le nom actuel est celui de leur propriétaire du milieu du XIXe siècle. Transformé en manufacture textile dans les années 1920, puis propriété de la société Maquet et Compagnie de Lille spécialisée dans le teillage du lin, les moulins ont ensuite appartenu à Henri Bostyn, marchand de lin belge. La roue à eau du moulin à blé a été supprimée ; celle du moulin à huile élargie. Le moulin à blé est situé sur la commune de Sommesnil depuis la modification territoriale de 1824.

Le moulin Sainte-Catherine est situé sur la rive droite et comporte deux corps de bâtiment. Le plus ancien est construit en brique et silex et est surmonté d’un étage à colombage. La niche de la façade comportait originellement la statue de sainte Catherine, patronne des meuniers. Le second corps est construit vers 1821 sur la commune de Sommesnil. Au début des années 1970, l’activité du moulin est définitivement arrêtée. La turbine installée au cours du XXe siècle sert actuellement à produire de l’électricité. Au début du XIXe siècle, le sieur Deschamps possède un ensemble de trois moulins : un moulin à blé qui remonte probablement au XVIIIe siècle, un moulin à huile construit en 1806 et un autre moulin à blé élevé en 1810. En 1853, le site est transformé en filature de coton. Un bâtiment en brique de 33 mètres de long est construit, l’un des moulins démoli et les hauteurs d’eau des trois chutes cumulées. En 1901, les moulins Deschamps deviennent une fabrique de moutarde. L’usine est modernisée, une turbine à vapeur est installée et une haute cheminée est construite. De cet imposant ensemble, détruit par un incendie en 1994, il ne reste aujourd’hui que la roue.

Les moulins Gelée est un ensemble de deux moulins situés vis-à-vis sur la rive droite de la Durdent. Le plus ancien était primitivement un moulin à huile ; le second, construit en 1807, un moulin à blé. Ils étaient la propriété de Charles Gelée, cultivateur à Normanville. En 1882, ils sont transformés en usine à battre le trèfle. Les bâtiments ont été convertis en habitation en 1950, après avoir abrité une scierie puis une saboterie. L’une des deux roues est conservée.

Un autre édifice contribue à la richesse du patrimoine ohervillais. Il s'agit du manoir d'Auffay, situé dans la hameau du même nom. À l'origine se trouvait une installation castrale des XIe et XIIe siècles dont témoigne la motte à proximité du logis, qui a appartenu jusqu'au XVIIe siècle à la famille d'Houdetot. Ce sont sans doute Jean d'Houdetot (mort en 1492) et son fils Guillaume (mort après 1524) qui ont bâti l'actuel manoir. Le logis date de la seconde moitié du XVe siècle, et a été modifié à la Renaissance (notamment pour le vestibule). Quelques travaux (façade méridionale) sont l'œuvre, vers 1900, de l'architecte Émile Janet. Le logis se compose d'un massif rectangulaire flanqué de deux tours d'angle et d'une tourelle polygonale au centre de la façade nord, et en façade sud d'une tourelle au sud-ouest. La construction se caractérise par une succession de lits alternés de briques, pierre calcaire et silex composant un riche décor. L'ensemble présente un aspect fortifié (fossés et petites ouvertures) du côté Nord, qui vient en opposition avec une façade méridionale où le décor de la fin des XVe et XVIe siècles s'impose. Le plafond à caissons du vestibule, daté de 1553, est attribué à Jean Goujon. Le domaine comprend également un colombier de même style et une motte castrale encore ceinte de son fossé.

Ce domaine est désormais une résidence privée. On peut le visiter pendant la période estivale, lors des Journées du patrimoine, ainsi que son colombier. Des manifestations culturelles y prennent part fréquemment (expositions, vernissages, représentations théâtrales…).

Politique et administration

Démographie

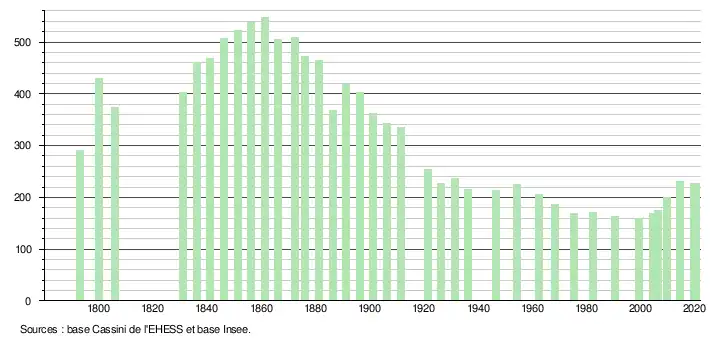

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[34].

En 2020, la commune comptait 227 habitants[Note 7], en diminution de 1,3 % par rapport à 2014 (Seine-Maritime : −0,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame.

- Monument aux morts.

- Le manoir d'Auffay, construit dans la seconde moitié du XVe siècle; le logis est inscrit au titre des monuments historiques (

Inscrit MH (1932)) ; le colombier et la motte castrale le sont en 1996 (

Inscrit MH (1932)) ; le colombier et la motte castrale le sont en 1996 ( Inscrit MH (1932))[37].

Inscrit MH (1932))[37].

_%C3%A9glise_(01).jpg.webp) L'église Notre-Dame.

L'église Notre-Dame._monument_aux_morts.jpg.webp) Le monument aux morts.

Le monument aux morts..jpg.webp) Le château d'Auffay

Le château d'Auffay

Personnalités liées à la commune

- Bertrand Dorny a eu sa résidence secondaire à Oherville.

Héraldique

|

Les armes de la commune d'Oherville se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Oherville sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Auzebosc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Oherville et Auzebosc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Auzebosc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Oherville et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Archives départementales de la Seine-Maritime, 19 H. Cart. prima pars 46.

- Archives de Seine-Maritime, G. 3267, 3268.

- Archives de Seine-Maritime, 19 H.

- Archives de Seine-Maritime, B. Cour des Aides.

- Archives de Seine-Maritime, Tab. Rouen.

- Archives de Seine-Maritime, G. 9436, 9467, 1663.

- Archives de Seine-Maritime G. 9494, 4638, 850.

- Archives de Seine-Maritime, G. 8433.

- Archives de Seine-Maritime, G. 738.

- Dictionnaire topographique de la France comprenant les noms de lieux anciens et modernes, Dictionnaire du département : Seine-Maritime, page 733.

- Xavier Pagazani (préf. Claude Mignot), La demeure noble en Haute-Normandie, 1450-1600, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, coll. « Renaissance », , 360 p. (ISBN 978-2-86906-309-9), p. 74.

- « Oherville. Hervé Jolly élu pour un nouveau mandat à l'unanimité », Le Courrier cauchois, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Château ».

- « Le parc du château d'Auffay à Oherville », sur Carmen - L'application cartographique au service des données environnementales (consulté le ).

- « Blason… », sur armorialdefrance.fr.