Musée suisse de l'explosif

Le Musée suisse de l'explosif et de la pyrotechnie, également appelé Pyromin est un musée de Suisse situé dans l'ancien fort d'artillerie de Champillon.

| Type |

Musée privé |

|---|---|

| Ouverture | |

| Site web |

| Collections |

|---|

|

|

Musée

Collections

Situé à Corbeyrier au-dessus d'Aigle dans l'ancien fort militaire de Champillon, il propose de découvrir les multiples applications de l'explosif, de la poudre noire à la fusée Ariane, en passant par les feux d'artifice. Parmi les collections du musée, sont présentés le travail des artificiers et démineurs, des simulations d'explosion et de tir de canon ainsi que des maquettes de machines à produire la poudre[1]. On y voit aussi Berthold Schwartz, celui qui redécouvrit les secrets de la poudre noire en Occident, travailler dans son atelier.

Histoire du lieu

Le fort a été construit entre 1942-1943 pour être remis l'année suivante à l'armée suisse qui l'utilise jusqu'en 1994 et le vend en 2005 à NL Pyrotechnique, société qui commercialise des produits pour feux d'artifice. Le musée est ouvert depuis le [2].

Fort de Champillon

| Fort de Champillon (A365) | |

Vue de Corbeyrier en direction de la vallée du Rhône. Au premier plan, la zone d'héliportage du plateau de Corbeyrier sous le feu du fortin Corbeyrier-Supérieur A363, au second plan la colline de Champillon dans laquelle est construit le fort. | |

| Lieu | Corbeyrier |

|---|---|

| Fait partie de | Fortifications de Saint-Maurice (de) |

| Type d’ouvrage | Fort d'artillerie |

| Construction | - novembre 1942 (excavation) - juillet 1943 |

| Matériaux utilisés | Creusé dans la roche, béton, acier |

| Utilisation | - 31 décembre 1994 |

| Utilisation actuelle | Musée suisse de l'explosif et de la pyrotechnie et visites guidées du fort |

| Appartient à | Privé |

| Contrôlé par | |

| Garnison | cp fort 1/4 (1994) |

| Coordonnées | 46° 20′ 29″ nord, 6° 57′ 13″ est |

Le fort de Champillon est un ancien fort d’artillerie (de) de l'Armée suisse.

Situation

Le fort est situé dans la colline de Champillon sur la commune de Corbeyrier dans le Chablais vaudois. Cette colline, sur les coteaux des Préalpes vaudoises, domine la rive droite de la vallée du Rhône entre Roche et Aigle.

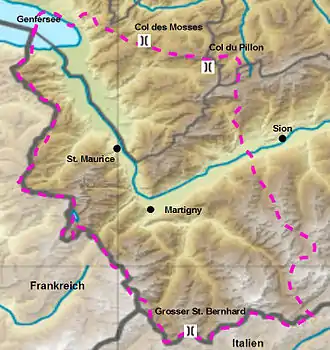

Cet emplacement a été choisi pour apporter un soutien d'artillerie au secteur nord de l'axe Lac Léman - Grand-Saint-Bernard / Simplon, en particulier aux passages obligés de Chillon, de Saint-Gingolph - Fenalet et de la Porte du Scex, hors de portée des pièces d'artillerie du fort de Dailly dont les tirs atteignaient le sud d'Aigle[3].

Les deux canons d'artillerie du fort de Chillon (batterie Lac), qui était également l'ouvrage principale de la position de barrage de Chillon avec ses quatre canons antichars, pouvaient tirer sur les positions de barrage de Fenalet (limite droite) et de la Porte du Scex (limite gauche). Les canons de Champillon avaient sous leur feu la position de barrage de Chillon (limite droite) et Fenalet (limite gauche)[3].

La situation change en 1962 avec la mise en service à Dailly de deux canons tourelles de 15 cm qui atteignent Chillon mais pas St-Gingolph[3].

Histoire du fort d'artillerie

Dès 1937, une planification avait débuté en vue de la création d'ouvrages à Champillon et à la Porte-du-Scex, armés de canons de 7,5 cm devant battre un obstacle antichars traversant la vallée du Rhône.

Le 28 août 1939, un décret du Conseil fédéral mobilise partiellement les troupes de couverture de frontière et les troupes forteresses et l’Assemblée fédérale est convoquée pour l’élection d’un général, le 2 septembre la mobilisation générale de l'armée suisse est déclenchée. De mai à novembre 1940, la compagnie de fusiliers de montagne III/18 construit le mur antichars de Saconnex à Corbeyrier[3].

Selon l'ordre 31 juillet 1940 donné par le commandant de la brigade de montagne 10, le groupement Sépey reçoit notamment la mission de barrer la voie d'accès conduisant aux Agites. Le , le général Guisan demande au Conseil fédéral un crédit de 150 millions de francs pour notamment la construction de 17 ouvrages d'artillerie, dont Roche, qui deviendra Champillon. Le 7 mai 1940, le projet a évolué et le crédit est accordé en deux tranches. Le 27 septembre 1941 un document du chef d'artillerie de brigade de montagne 10 prévoit l'implantation de 4 canons de 7,5 cm de forteresse[3]. Les forts d'artillerie de Chillon, des Follatères, de Champex et de Commeire sont en construction. En novembre 1941, le projet d'armement de Champillon est modifié en prévoyant 2 canons de 10,5 et 2 de 7,5 cm. Dans une lettre datée du 16 janvier 1942 le divisionnaire Combe de l’état-major du 1er corps d'armée informe le Brigadier Julius Schwartz, commandant de la brigade de montagne 10, que le programme de construction des forts d'artillerie a été révisé et précisé : un crédit de 4 millions est accordé pour projet à 4 canons de 7,5 cm et 2 de 10,5 cm. Le programme est le suivant: début des travaux le 1er février 1942 (terrain à acquérir), prêt au tir en , défense rapprochée en , construction terminée en avril 1943 et équipement terminé en juillet 1943[3]. Le fort est occupé par une compagnie d'artillerie à la fin de l'année 1943 et la compagnie d'artillerie de forteresse 64 est créée le 1er janvier 1944.

Garnison

À la fin de l'année 1943 la batterie d’artillerie de campagne neuchâteloise commandée par le capitaine H. Reichmuth est affectée à Champillon pour être convertie en compagnie d'artillerie de forteresse 64 (Cp art fort 64) au [3]. Elle fait partie du groupe forteresse 4, au côté de la Cp art fort 9 (1942) du fort de Chillon. Le le groupe forteresse 4 intègre la brigade de forteresse 10 nouvellement créée. Le la cp art fort 64 de Champillon devient la compagnie fort I/4 (cp fort I/4), celle de Chillon la cp fort II/4 et la compagnie états-major fort 4 est créée. Le l'artillerie de Chillon est supprimée et la cp fort II/4 devient la Cp ouv 55. Au , le groupe fort 4 est composé de la compagnie direction feux fort 4 (Cp dir feux fort 4) et de la cp fort I/4 de Champillon. Le le Gr fort 4 et ces deux compagnies, comme le régiment fort 19, est dissout. Les officiers, sous-officiers et soldats sont mis en réserve jusqu'à la fin de leurs obligations militaires ou incorporés au Bataillon de pionnier de forteresse 33[3].

- Garnison du fort d'artillerie de Champillon: une compagnie de forteresse, la cp fort 1/4 (élément de combat Corbeyrier)

- Section d'artillerie : 1 officier d’artillerie, 3 sous-officier canonnier artilleurs, 1 sous-officier topographe, 16 canonniers artilleurs, 2 soldats topographes et 2 soldats transmissions.

- Batterie à l'engagement :

- Poste de conduite de batterie (PCT bttr) : 1 of art, 1 sof art (sof sécurité), 1 sof topo, 2 sdt topo, 2 sdt tm

- Positions : 2 sof can art (chef de pièce), 16 can art

- Munitions (de la section commandement) : 2 sof art et 4 can art

- Niche radio : 2 sdt trm

- Artisans (de la sct cdmt) : 1 méc pièces et 1 ap art

Mission

Le dernier ordre d'engagement est daté du . La mission de la Compagnie de Champillon était la suivante[4] :

- La Cp fort 1/4

- feu art

- + 1 section de fusiliers de la cp I/135

- + ouvrage miné de son secteur

- assure l'engagement de l'artillerie du fort

- tient le fort de Champillon

- barre l'axe Yvorne - Luan dans la profondeur

- combat avec le feu lance-mines :

- 1re prio : soutient la défense extérieure

- 2e prio : combat les héliportages sur les plateaux de Luan - La Praille - Corbeyrier et Vers-Cort

- 3e prio : est prêt à soutenir le point d'appui Grande Eau

Caractéristiques de l'ouvrage d'artillerie

- Zone d'entrée principale[5]

- Blockhaus d'entrée (local de garde): le premier échelon de la défense intérieure est assuré par la porte d'entrée blindée. À 40 mètres environ de l'entrée de l'ouvrage, un blockhaus avec porte blindée, embrasure pour arme personnelle et trou à grenades constituait le deuxième échelon.

- Prise d'air

- Bifurcation (place du réservoir) 60 mètres en avant du local de garde : à droite le couloir d'accès à la zone technique et à la zone protégée, à gauche les réservoirs d'eau potable, en face le couloir conduisant à la zone des positions.

- Zone technique : salle des filtres, salle des machines, atelier, réservoir de carburant

- 2 réservoirs d'eau

- Zone protégée

- Cantonnement 1

- Place centrale 1 : locaux de la poste et du distributeur téléphonique.

- Couloir de gauche : bureaux (central d'ouvrage, poste de commandement (PC), poste de conduite de tir (PCT) du groupe de forteresse 4 et PCT de la batterie de forteresse I/4), chambres des officiers, escalier donnant accès aux réfectoires, mess des sous-officiers et mess des officiers.

- Couloir de droite : cuisine (1 chef et 3 aides de cuisines), bureau du fourrier, magasin de la protection d'ouvrage, escalier donnant accès à la zone sanitaire (infirmerie, salle d'opération et tisanerie)

- Cantonnement 2 : dortoirs du rez (1 x 40 places et 1x 20 places) et douche ainsi que dortoir de l'étage (2 x 40 places).

- Cantonnement 1

- Zone des positions[6]

- Sas anti-souffle (2 portes blindées et mécanisme de verrouillage) à 120 mètres de l'entrée

- Magasins munitions MM No 1 (charges et fusées d'artillerie, munition des armes d'infanterie (fusil d'assaut, pistolet, tube roquette, lance-mines 8,1 cm 1933, canon antichar, mines antichars et antipersonnel, etc.) ) et No 2 (24'000 obus)

- 2 casemates de tir équipées chacune d'un canon de forteresse 10,5 cm 1939 L42 (de) sur affût à flasques (+ 2 tubes en réserve), cadence de tir : 8 coups/minute, portée maximale : 18 km.

- Galerie d'échappement des magasins munitions

- Niche radio (ancien poste d'observation No 1, A 368 P obs Dailly)

- Sortie de secours (A366) : accès à la porte blindée par 256 marches

Position de barrage de Corbeyrier

La position de barrage de Corbeyrier devait barrer l'axe Aigle – vallée de la Sarine par la vallée du Petit-Hongrin.

Histoire de l'axe

Le passage Aigle – Corbeyrier – Luan – Les Agites – l'Hongrin a été utilisé dès le Mésolithique pour se rendre de la vallée du Rhône à celle de la Sarine. En 2000, des silex taillés ont été trouvés au col du Tompey dans la région des Agites. À époque gallo-romaine une route reliait probablement la région de Leysin aux Agites, par les hauts de Luan et le col de Tompey[4]. L'éboulement catastrophique de 1584, qui entraina la destruction de Corbeyrier et Yvorne ainsi que l'évolution naturelle de ces terrains escarpés ont fait disparaître toutes traces de ce passage antique. Selon une légende locale, des bourguignons voulant rejoindre les territoires de la Savoie par le col de Tompey après la défaite de Charles le Téméraire à Morat en 1476, auraient été massacrés et enterrés par les habitants du lieu dans la région de Luan – La Praille, où l'on trouve aujourd'hui le lieu-dit Creux des Bourguignons. Plus tard, pour atteindre les pâturages allant des Agites jusqu'à l'alpage du Grand-Ayerne, le bétail des paysans de Corbeyrier passait par les Ruvines et Naircou (entre La Sarse et Les Nombrieux), passages bien nommés et peu engageant, sujets aux chutes de pierres et aux avalanches[4]. A l'époque bernoise l'accès à la région des Agites par ce chemin permettait l'abattage du bois nécessaire à la mine de sel de Roche, première saline suisse ouverte en 1582. Les troncs étaient alors acheminer en plaine par l'Eau Froide, et dès 1695 grâce à la réserve d'eau du barrage de la Joux-Verte, un des premiers barrages-voûte d'Europe[7].

En 1938, le syndicat de la Route des Agites, qui réunit les propriétaires d'alpages de la région, la commune de Corbeyrier et l’État de Vaud décide de la construction d'une route et du percement du Tunnel de la Sarse (souvent nommé tunnel des Agites) pour éviter le passage périlleux des Ruvines. Les travaux sont achevés en 1940, mais le chemin s'arrête toujours à l'alpage du Grand-Ayerne, ce qui rend les possibilités de liaison avec la vallée du Petit-Hongrin quasiment aussi inexistantes que par le passé en raison d'une importante zone marécageuse. Malgré tout les autorités doivent modifier leur plan pour la défense de la région[4].

Ce n'est qu'en 1972 que cet itinéraire est véritablement devenu un axe avec l'achèvement après 4 ans de travaux de la route militaire qui traverse la place de tir du Petit-Hongrin[4]. D'une longueur de 12,6 km et inaugurée le , elle relie l'alpage du Grand-Ayerne à La Lécherette, où elle rejoint la route du col des Mosses sur son versant nord. Son coût de 35 millions et ses 38 ponts développant une longueur totale de 1 800 mètres démontrent la difficulté du terrain dans lequel la route a été construite[4].

Défense de l'axe

Début mai 1940, le commandant du régiment de montagne 5 (Cdt rgt mont 5) ordonne à la compagnie de fusiliers de montagne III/18 (cp fus mont III/18) la construction du mur antichars de Saconnex à Corbeyrier dans le but de bloquer l'itinéraire, facilité par le tunnel de la Sarse, allant de la vallée du Rhône en direction du Réduit par la vallée de l'Hongrin[3].

Selon le point 4 des "Moyens et missions particulières des grpt br mont 10" de l'ordre "Regroupement et missions Br-Mont 10 " du 31 juillet 1940 donné par le commandant de la brigade de montagne 10 (cdmt br mont 10), le groupement Sépey reçoit notamment la mission de « barrer les voies d'accès conduisant aux col de Chaude, Agittes (sic), col des Mosses et du Pillon, col de la Croix»[4].

Dans une correspondance du les ouvrages suivants sont projetés dans le secteur des Agites : au Sex de la Sarze (sic) : 1 ouvrage sous roc pour 1 mitrailleuse, 3 fusils-mitrailleurs, 1 caserne; aux Agittes (sic) : 2 ouvrages sous roc pour 1 mitr, 1 ouvrage sous roc pour 1 Fm; au Sex des Paccots : 1 ouvrage sous roc pour 1 Fm; au Sex des Nombrieux: 1 PC de bataillon et 1 PC de compagnie; à la Léchère: 5 ouvrages ultérieurs[4].

Dans le point 5 a de l'ordre d'opérations No 13 / 1942 du , le groupement Rhône, commandé par le commandant du régiment d'infanterie de montagne 5, reçoit l'ordre de barrer l'entrée des voies d'accès de la région Villeneuve-Bex à la vallée de la Sarine, soit les accès au col de Chaude et au vallon de l'Eau Froide, l'axe principal Aigle – Sépey (vallée des Ormonts) et les axes secondaires par Villars et Gryon qui mènent au col de la Croix.

Selon l'ordre de défense (point 3b, Missions principales et moyens) du commandant du Groupement du Rhône du , le bataillon frontière de fusiliers de montagne 202 (bat fr fus mont 202), le demi-détachement de construction 104 Vd (1/2 dét. constr. 104 Vd) et le demi-détachement de camouflage 104 Vd (1/2 dét. camoufl. 104 Vd) reçoivent la mission de « tenir le secteur Agittes-Corbeyrier »[3].

L'ensemble des ouvrages construits dans le secteur devait interdire le passage d'un adversaire bloqué devant le verrou de Saint-Maurice et voulant quitté la vallée du Rhône, pour atteindre Les Agites et la vallée de l'Hongrin dans le but de poursuivre vers la vallée de l'Intyamon (contournement de la position de barrage de Gruyère) et/ou le Pays d'Enhaut (doit faire céder la position de barrage de La Tine) en direction du Simmental et ainsi pénétré dans le Réduit. Ce faisant, l'ennemi aurait voulu contourner l'axe principal qui passe par la vallée des Ormonts et le col des Mosses (route 11) ou le col du Pillon et ainsi éviter plusieurs positions de barrage (Larrevoin, En Vuargniez et La Comballaz ou Pillon) et d'autres ouvrages minés (Omi). La position de barrage de Corbeyrier a été mis hors service en 1994.

Ouvrages

Situé entre l'ouvrage d'artillerie et le village de Corbeyrier à environ 880 m d'altitude, la position de barrage se compose de deux obstacles antichars construit de part et d'autre de la colline de Châtillon. À l'Est de la celle-ci, le mur antichars du Saconnex (T 70) qui comporte deux barrages routiers (T 70.01 et T 70.03), l'un sur la route cantonale, l'autre sur un chemin forestier à l’extrémité Est du mur. À l'Ouest de Châtillon, le mur antichars de la Scierie (T 70.02) comporte un barrage routier sur une route communale. L'ensemble est sous le feu d'un ouvrage d'infanterie (A 362) doté de canons antichars. Un ouvrage miné (M 1738) était prévu pour détruire l'étroite route entre Luan et le tunnel des Agites à environ 1 400 m d'altitude, là où la route passe dans une paroi rocheuse au lieu-dit Les Ruvines. Sa mise à feu aurait détruit une portion de 50 mètres de route, rendant impossible tout accès au tunnel des Agites avec des véhicules. Il était contrôlé par un ouvrage sous roc armé d'une mitrailleuse (A 342).

Prise de vue aérienne de 1948 : en bas de l'image le mur antichar de Saconnex (T 70) et le magasin contenant le matériel pour ériger la barricade antichars routière (T 70.01). La colline boisée abrite l'ouvrage d'infanterie A 362 Corbeyrier-Châtillon qui couvre de son feu les murs antichars du Saconnex (T 70) et de la Scierie (T 70.02).

Prise de vue aérienne de 1948 : en bas de l'image le mur antichar de Saconnex (T 70) et le magasin contenant le matériel pour ériger la barricade antichars routière (T 70.01). La colline boisée abrite l'ouvrage d'infanterie A 362 Corbeyrier-Châtillon qui couvre de son feu les murs antichars du Saconnex (T 70) et de la Scierie (T 70.02). Mur antichar de Saconnex

Mur antichar de Saconnex Au-dessus du mur antichars de Saconnex

Au-dessus du mur antichars de Saconnex Emplacements des rails de fermeture de la barricade routière T 70.03.

Emplacements des rails de fermeture de la barricade routière T 70.03.

Ouvrages du secteur Champillon (Les Agites - Corbeyrier)

- A 361 Corbeyrier-Ravin : fortification de campagne construit durant l'été 1940 situé à l'extrémité Est du mur antichars, proche du barrage T7003, à qui il tourne le dos. Il contrôlait le ravin du Torrent d'Yvorne qui permet à des fantassins de contourner le barrage. L'embrasure FM de droite est face au ravin, celle de gauche contrôle l'accès venant de Vers-Cort, le hameau en dessous de Corbeyrier. L'entrée de l'ouvrage se situe face à l'embrasure de gauche.

- A 362 Corbeyrier-Châtillon (fortins can cach): 2 casemates de tir (fortins Route et Scierie) reliées par un tunnel et armée chacune d'un canon anti-chars de 9cm (can ach 9cm 50/57 (de)) sur affût à pivot couvrant de leur feu l'obstacle antichars. Ces canons ont remplacé à la fin des années 50 des canon d'infanterie de 4,7 cm (can inf 4,7 cm 35/41 (de)). Aucune information ne permet de dire si entre-temps on y avait installé des canons de 7,5 cm. Il est desservi par 1 commandant de fortin (sgt), 8 canonniers antichars et 4 soldats de protection d'ouvrage. Le fortin Est (route) est construit entre mai et mi-. L'année suivante le fortin Ouest (Scierie) est construit, le fortin Est agrandi et le couloir d'accès avec l'entrée est créé.

- Mur antichars de Saconnex T 70 : premier obstacle antichars sur l'axe vallée du Rhône - vallée de la Sarine par Yvorne - Corbeyrier - Les Agites - Hongrin. Il a été construit par la compagnie de fusiliers de montagne III/8 (Cp fus mont III/8) de mai à mi-novembre 1940 sur ordre du commandant du régiment de montagne 5 (Cdt Rgt mont 5).

- Barrage T 70.01 sur la route cantonale et T 70.03 sur le chemin Vers-Cort - Corbeyrier à l’extrémité du mur du Saconnex.

- Mur antichars Ouest : situé à l'ouest de la colline de Châtillon, construit en 1941.

- Barrage T 70.02 sur la route communale à l'ouest de la colline de Châtillon.

- A 363 Corbeyrier-Supérieur (fortin mitrailleuse): fortin armé d'une Mitr 11 (de) 7.5 mm remplacé par une Mitr fort 51/80 (de) 7.5 mm sur affût à embrasure dans les années 1950. L'équipage était composé d'un commandant de fortin (sgt), 4 mitrailleurs (tireur, aide tireur, pourvoyeur, observateur) et 3 soldats de protection d'ouvrage. Son secteur de tir était la zone d'héliportage du plateau de Corbeyrier. En service jusqu'au .

- A 365 Fort d'artillerie de Champillon

- A 366 : sortie de secours

- A 367 : entrée principale

- A 368 : poste d'observation Dailly

- A 341 Scex de la Sarse : fortin mitrailleuse sous roc qui battait le plateau des Agites.

- A 342 La Sarse : ouvrage sous roc armé d'un mitrailleuse 7.5 mm avec panorama. Le poste d'observation, au-dessus de la mitrailleuse était accessible par une échelle. Le couloir permettait d'abriter 10 hommes. Il contrôlait l'ouvrage miné (M 1738) sur la route Luan - Les Agites.

- A 343 Scex des Nombrieux : fortin sous roc armé par la troupe avec abri pour 20 ho + réservoir. Fortin le plus élevé du dispositif (1750 m), il battait le plateau des Agites.

- M 1738 Ouvrage miné (O mi) situé sur la route Luan - Les Agites dans Les Ruvines quelques centaines de mètres en aval du Tunnel de la Sarse. Sa mise à feu aurait détruit la route sur une longueur de 50 mètres. Un détachement de cinq mineurs préparait l'ouvrage miné en 6h. Les 2 puits de minage et les 4 fourneaux (chambres sous la route) ont été mis hors service au et bétonnés en 2006. L'ouvrage était contrôlé par le fortin A 342 La Sarse.

- A 344 Luan : fortin mitrailleuse couvrant la zone d'héliportage du plateau de Luan et la route. À l'origine, il ne portait qu'un camouflage peinture, plus tard il a été camouflé en grange à la demande d'un voisin.

- A 345 La Praille : fortin mitrailleuse. Son secteur de tir était la zone d'héliportage du plateau de La Praille.

- A 346 Prafandaz : fortin mitrailleuse camouflé en chalet d'alpage. Il barrait le chemin muletier conduisant des hauts de Leysin aux hauts de Luan et couvrait la zone d'héliportage du plateau de Prafandaz[4].

- Veyges[9]

- A 355 Veyges : fortin mitrailleuse barrant le chemin muletier Fontanney - Drapel - Veyges

- A 356 Veyges-Drapel est : abri de troupe en caverne (fortification de campagne)

- A 357 Veyges-Drapel ouest : abri de troupe en caverne (fortification de campagne)

- A 357 Rocs de Veyges nord : P obs de la vallée du Rhône et du secteur Vers-Cort - Corbeyrier - Luan. Ces trois postes d'observation sont de petites constructions de forme pentagonale placées au sommet des Rocs de Veyges, surplombant le vignoble d'Yvorne.

- A 357 Rocs de Veyges centre : P obs

- A 357 Rocs de Veyges sud : P obs

Notes et références

- Anne Rey-Mermet, « Le Musée suisse de l’explosif envahit le fort de Corbeyrier », 24 heures, (lire en ligne)

- Karim di Matteo, « Le Musée suisse de l’explosif envahit le fort de Corbeyrier », 24 heures, (lire en ligne)

- Historique du fort de Champillon, fortchampillon.ch

- Cap Pierre DELEVAUX, « Chablais : défense de l'axe Yvorne – l'Hongrin », Servir, bulletin de l'ASEM, Saint-Maurice, Association St-Maurice d’Études Militaires (ASEM), , p. 16-25 (lire en ligne [PDF], consulté le )

- Le fort A365, fortchampillon.ch

- L'ouvrage A 365 Champillon - Son artillerie, fortchampillon.ch

- Sentier découverte de la Joux-Verte, Groupement forestier des Agittes.

- L'infanterie du dispositif, fortchampillon.ch

- Ses autres ouvrages d'infanterie, fortchampillon.ch

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des musées du canton de Vaud

- Forts dans le canton de Vaud:

- Fortifications de Saint-Maurice (de) : Fort de Chillon • Fort de Dailly • Fort de Cindey

- Fort de Pré-Giroud

- Fortifications Dufour • Fortification de l'Arzillier

- Liste des forts en Suisse (de)

Liens externes

- « Musée suisse de l'explosif »

- « Fort de Champillon »

- [vidéo] Démonstration de mise en position (assistée) d'un canon de forteresse 10,5cm sur affût à flasques du fort de Champillon.