Mulhausen

Mulhausen (prononcé Mièlhuuse en alsacien) est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Mulhausen | |

Le village de Mulhausen en Alsace vu depuis les champs. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Saverne |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre |

| Maire Mandat |

René Schmitt 2020-2026 |

| Code postal | 67350 |

| Code commune | 67307 |

| Démographie | |

| Population municipale |

450 hab. (2020 |

| Densité | 113 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 53′ 01″ nord, 7° 33′ 15″ est |

| Altitude | Min. 178 m Max. 237 m |

| Superficie | 4 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ingwiller |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

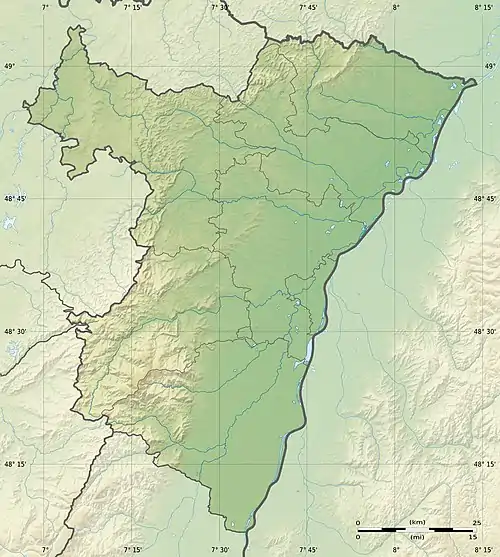

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Toponymie

Le nom vient de deux termes allemands : « die Mühle », à savoir « moulin » et « das Haus », à savoir « maison, demeure ».

En moyen haut-allemand, le pluriel en est « Husen » tandis que, en allemand contemporain, cela donne plutôt « Hausen ». On retrouve les différentes formes en Alsace, en plus des formes ayant résulté des différents processus de francisation : « House » ou « Hause ».

Le village s'appelle donc tout simplement « maisons du moulin », au pluriel.

Géographie

Le village de Mulhausen s'étire pour l'essentiel de son espace bâti selon une direction sud-est - nord-ouest le long de la route D 326 (de Pfaffenhoffen à Rothbach) sur la rive droite du Rothbach, même si les rues du carrefour principal autour de l'église s'organisent en étoile en direction des communes voisines. Uhrwiller vers l'est, Bischholtz vers le nord et Schillersdorf vers le sud-ouest. Le piémont des Vosges du Nord est distant de 3,5 km, Pfaffenhoffen de 6,5 km et Ingwiller de 6 km. Mulhausen est l'une des 23 communes du pays de Hanau, la limite de son finage avec celui d'Uhrwiller et d'Offwiller marque également la frontière du canton avec celui de Niederbronn-les-Bains. Les 400 hectares du ban communal se répartissent de part et d'autre du Rothbach. Les habitations se regroupent sur la rive droite (190 mètres d'altitude à l'église), les prairies forment le reste (180 mètres d'altitude). Le Schillersdorfer Weg culmine à 220 m, l'altitude grimpe à 230 m vers Bischholtz. La Erzgrube est à 210 m, le Deytenholz à 220 m, le Galienberg (piste de luge en hiver) à 230 m.

Urbanisme

Typologie

Mulhausen est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

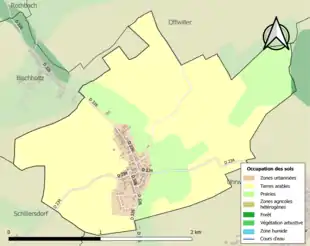

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (93,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (93,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (69,9 %), prairies (23,2 %), zones urbanisées (6,8 %), forêts (0,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Origine

Mulhausen a successivement fait partie de la Gaule celtique, puis de la province romaine de la Germanie supérieure, de l'évêché de Strasbourg, du landgraviat de Basse-Alsace et enfin du département du Bas-Rhin. Pourtant, il est délicat de déterminer les véritables origines du village. De la période celte il n'y a que peu de traces. On trouve dans la forêt de Rothbach les vestiges d'un mur païen datant vraisemblablement de la même époque que celui, plus connu, du Mont Sainte-Odile. De nombreuses pistes romaines sillonnaient l'Alsace. Celle reliant Saverne à Niederbronn-les-Bains passait non loin du village.

En 884, le village est cité pour la première fois sous le nom de Munilhusen (ou Munichhusen) dans un écrit du roi de France, Charles III le Gros. Le village est alors placé sous tutelle de l'abbaye de Honau. La petite localité change souvent de dénomination. Ainsi, en 1004, l'évêque de Strasbourg, Weinher appelle le village Muhenhusen. Plus tard, ce sont les comtes de Hanau-Lichtenberg qui prendront possession de la région. Dans un premier temps, les deux tiers du village relèvent de l'évêque de Strasbourg et le restant, où se trouve le château, de la famille De Lichtenberg. L'église est construite au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, les deux parties reviennent aux seigneurs de Waltenheim : Huguelin de Mulhausen qui vécut jusqu'en 1370 et Henri de Mulhausen qui mourut en 1414. De 1414 à 1507, Mulhausen est à nouveau divisé en deux parties et appartient aux seigneurs d'Uttweiler.

Des seigneurs de Rothenbourg à la Révolution française

À partir de 1527, les puissants comtes Blicker de Rothenbourg, dont les origines remontent au début du XIIe siècle en Haute-Alsace et en Suisse, s'installent à Mulhausen, dans le château qui prendra leur nom (également nommé « Schlossgarden »), château à ne pas confondre avec le château de Rothenbourg se trouvant non loin de là, à Phillipsbourg (Moselle). C'est lors des baptêmes et des grandes fêtes que s'y rendent et s'y côtoient de grands et petits seigneurs d'Alsace, de Lorraine, du Palatinat, etc. L'influence des Rothenburg, Seigneurs protestants depuis le XVe siècle, s'étant solidement établie en Alsace du Nord depuis le début du XIVe siècle. Engendrant des administrateurs très entreprenants, ils exercent d'importantes fonctions pour le comté de Hanau-Lichtenberg ou à la ville de Strasbourg. Un Rothenbourg illustre parmi les autres, est Phillip Heinrich Ier, né en 1617 au château de Mulhausen, soldat du régiment de l’Électeur Palatin, prisonnier des Turcs, puis engagé avec les troupes françaises durant les guerres d'Espagne, il est finalement de retour à Mulhausen âgé de près de 50 ans, confirmé seigneur de Mulhausen, il repart 8 ans en campagne et revient à 65 ans, conçoit 5 enfants avec son épouse : Loÿsia Catharina née en 1676, Philippe Heinrich, né en 1678, Ludwig Wilhelm, (1680-1743), Maria Elisabetha née en 1682, Maria Elisabetha, née en 1686, Maria Magdalena Ursula von Eysingen, puis meurt à 88 ans, en 1705 (selon les registres paroissiaux de la chapelle castrale de Mulhausen). Si l'histoire de la dynastie Rothenburg est tout à fait considérable, notamment en termes de legs physiques, il ne reste pratiquement plus le moindre signe de cet édifice de taille honorable (hormis un antédiluvien portail de grès, toujours en place), détruit dans les sombres circonstances de l'année de terreur 1793. Par temps de guerre, les châtelains utilisent un couloir souterrain pour se rendre à l'église.

Pleickart de Rothenburg est investi des deux fiefs qui composent le village en 1634.

La guerre de Trente Ans fait des ravages dans la population. La province d'Alsace se reconstruit doucement, l'état royal français maintient les libéralités des états et des républiques d'Alsace et celles des communautés religieuses, même s'il favorise naturellement l'Eglise catholique. En 1749, déjà réduite, la glorieuse lignée des seigneurs de Rothenbourg s'éteint dans le petit village de Mulhausen. Dans le chœur de l'église sont enterrés les comtes de cette illustre famille.

Les Gail, installés depuis peu en Alsace (depuis 1617 à Saverne, Molsheim, Strasbourg et Obernai, où ils détiennent à partir de 1620 les fiefs impériaux de Moersperghof et de Königsfeld), sont des catholiques originaires de la noblesse de Cologne, où le comte palatin Andreas de Gail est l'un des conseillers diplomatiques de l'empereur Germanique Maximilien II de Habsbourg. Juriste éminent ayant étudié dans de nombreuses universités européennes (Orléans, Louvain, Bologne) et pratiquant couramment plusieurs langues, il est chargé de missions diplomatiques délicates à Cologne, au Vatican où il plaide en latin devant le Pape ou encore en France : en , il escorte la fille de l'Empereur, l’archiduchesse Elisabeth d’Autriche, qui se rend à Mézières épouser le roi de France Charles IX et y prononce le discours d’usage. Les fils d'Andreas von Gail émigrent en Basse-Alsace dans les années 1610. Les fiefs de Mulhausen et Creutzfeld, l'ouest du village, sont confiés en 1720 à la famille de Gail par le prince-évêque de Strasbourg Armand-Gaston Ier de Rohan-Soubise[8]. Au baron André-François, puis à son fils Jacques-André de Gail et d'Altdorf, ainsi qu'à leurs descendants mâles.

Les héritiers des Rothenbourg continuent d'administrer leur fief de Mulhausen, qui représente la partie Est du village, entre l'église, la rue principale et le chateau des Rothenbourg, au bord de la Rothbach. En 1749, le seigneur protestant de Mulhausen, Ludwig Wilhem de Rothenbourg meurt sans descendance mâle. Il lègue son fief à sa fille, la baronne Magdalena Frederica, qui s'est mariée à un baron Volz d'Altenau dont elle est veuve depuis 1731. Son fils, le jeune Franz-Christian Ludwig, lieutenant d'Armée, meurt en 1734 à l'âge de 22 ans. En vertu des dispositions particulières du droit local du comté (le pays de Hanau est à l'époque des rois de France une principauté autonome administrée par la famille de Hesse-Darmstadt), la baronne, dernière descendante des Rothenbourg de Mulhausen a toutefois la possibilité de transmettre son héritage à sa fille cadette Sophia Volz d'Altenau et son époux, Maximilien de Babenhausen. La baronne Sophia Volz d'Altenau meurt veuve en 1783, laissant son fils Charles Sigismond de Babenhausen, né en 1765 au château des Rothenburg de Mulhausen, seul réclamant de droit. Hélas encore, ces affaires de successions peuvent difficilement être menées à bien dans ces années 1780-1790, alors que l'instabilité politique et l'insécurité gagnent la région à cause de la tourmente révolutionnaire.

Le mythique et mystérieux château des Rothenburg, dit du « Schlossgarden », dont l'esprit des temps hante encore les terres qui longent la Rothbach au nord-est du village fut presque détruit dans les heures sinistres de la Révolution française, dont les effets parviennent donc jusqu'à Mulhausen. Les Babenhausen, malgré les actions diverses entreprises par leur oncle le baron de Gayling d'Altheim, tuteur des frères Louis et Charles de Bobenhausen, voient l'héritage des Rothenbourg détruit, démembré et vendu par les révolutionnaires.

En effet, épisode malheureux de l'Histoire du village, en 1793, des « paysans » menés par des brigands attaquent le château de Rothenbourg et le détruisent. Mobilier, pierres, poutres, tout est vendu, pillé à tel point qu'un château entier fut ainsi démembré [9]. Selon Antoine Wathlé dans son ouvrage Mulhausen, la terrifiante annihilation du château des Rothenburg n'est pas exactement à mettre sur le compte des habitants, mais plutôt sur le compte de la municipalité de l'époque, échue à des révolutionnaires opportunistes locaux et plus ou moins autoproclamés, qui « dénoncent Charles Sigismond comme émigré » en 1792, et autorisent sans doute implicitement le début du pillage. En outre, le Pr. Wathlé nous rapporte une intéressante chronologie p. 48, où l'on comprend que le démantèlement des biens s'est fait peu à peu, au gré du degré d'anarchie ou de calme, puis du fait également de la mort du malheureux héritier Rothenburg en 1792, laissant les biens sans autorité et sans possibilité d'être défendus. C'est dans ces tristes circonstances que le légendaire château des Rothenburg disparaît en quelques années, pierre par pierre, emporté par la nécessité compréhensible des uns et l'avidité sans scrupules des autres, délestant le petit village de l'un de ses plus beaux joyaux d'architecture et d'identité. Le baron François-Louis de Gail, officier du régiment d'Alsace et chevalier de Saint-Georges, sera le dernier seigneur épiscopal de Mulhausen.

S'ensuit globalement une ère de tranquillité et de paix sociale. L'épopée des cuirassiers de Reichshoffen ne laisse que peu de traces dans le village pas plus que la Première Guerre mondiale. Les années fastes étaient coupées par des périodes plus noires, mais le village, essentiellement habité par des paysans paisibles, parvint à l'aube de la Seconde Guerre mondiale sans perdre son intégrité.

L'occupation allemande

Pendant l'occupation allemande, ou l'Alsace Moselle est annexée de fait par le IIIe Reich, le village se peuple temporairement. Des familles de sinistrés allemands viennent s'installer dans les maisons inoccupées. Très vite les enfants alsaciens sont initiés à la propagande allemande. Le "Kindergarten" (3 à 6 ans) est installé dans la maison de Moïse Lazare, un israélite déporté par les nazis. À l'école primaire, les enfants sont obligés de faire le salut hitlérien et l'enseignement est particulièrement dur. Le "Gauleiter" s'attaque aussi à la pratique de la religion. Ainsi, les réunions du parti (présence contrôlée) ont toujours lieu à l'heure du culte. L'ordre de décrocher les cloches de toutes les églises n'est jamais exécuté à Mulhausen. Lorsque le "Kreisleiter" confisque tous les postes de T.S.F., certains villageois qui ont appris que ces postes devaient être transportés en Allemagne, pénètrent de nuit dans la salle d'école où ils sont entreposés, les reprennent et les cachent chez eux. Le , l'ordre de fermer toutes les écoles d'Alsace est donné. Ce n'est qu'en novembre que les premiers militaires alliés passent dans le village. Les Allemands mènent une longue contre-offensive et pendant plusieurs semaines, le front est très proche. L'évacuation de Mulhausen est rendue impossible par de fortes chutes de neige. Ainsi, les villageois ont habité pendant huit semaines dans les caves transformées en abris. Les jeunes hommes qui ne sont pas partis à l'armée tuent le bétail et distribuent la viande à l'armée. Le , Mulhausen est finalement libérée. Dans la nuit du 14 au 15, les Américains ont lancé une offensive décisive pour reconquérir la ligne de la Moder. Hélas, les bombardements des Alliés sont terribles pour Mulhausen, occupée par quelques soldats allemands déterminés. La petite commune est rudement affectée et elle perd à nouveau une grande partie de son patrimoine bâti ancien. Les dommages sont évalués à 45 % de taux de destruction. L'église protestante est pratiquement détruite. Il ne reste aujourd'hui que le chœur qui est classé monument historique. De même, la vieille chapelle catholique se trouvant sur le domaine de Gail est fortement endommagée par l'aviation alliée. L'école communale aussi est très endommagée et la maison de Gail, réquisitionnée et occupée par les soldats de la Wehrmacht pendant le conflit, a ensuite servi à abriter les salles de classe jusqu'en 1948. Cette année-là, on a construit un baraquement pour deux salles de classe et pour le logement de l'instituteur. De 1946 à 1952, pas moins de 13 instituteurs se succèdent dans le village tant les conditions de vie y étaient difficiles.

.jpg.webp)

Village du pays de Hanau, l'activité à Mulhausen est traditionnellement caractérisée par l'agriculture. Par un passé fort lointain et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on y cultive massivement les arbres fruitiers, la vigne, le houblon pour en tirer des alcools et breuvages familiaux divers. Aujourd'hui, si l'activité agricole s'est largement réduite en termes d'exploitations (modernisation d'après-guerre, fin du modèle de la petite exploitation familiale), des éleveurs et des cultivateurs sont toujours présents dans le village.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Mulhausen se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

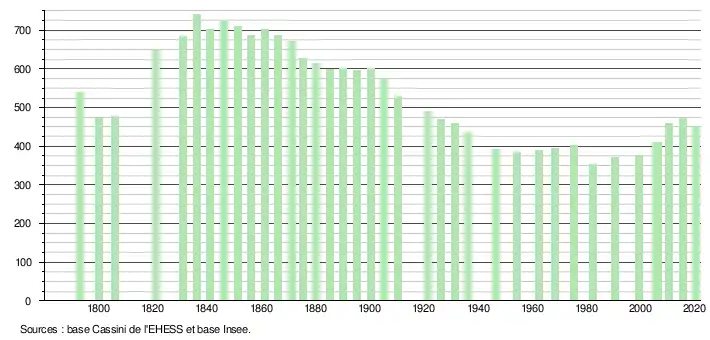

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[14].

En 2020, la commune comptait 450 habitants[Note 2], en diminution de 3,23 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Trois piliers en grès marquant l'entrée de l'ancien château.

- Monument funéraire de Wolff Caspar Blicker von Rothenburg, seigneur de Mulhausen, décédé en 1609, et de son épouse Anna née Wöllwart, décédée en 1600.

- Fontaine, consacrée à la concorde en 1844.

Évènementiels

- Messti, depuis les années 1970 : cette fête dure trois jours le troisième weekend du mois de septembre[17].

Personnalités liées à la commune

- Guy Nunige, champion de France du 1 500 mètres en demi-fond (athlétisme).

- Henri Willem, a battu les records d'Alsace du 100 mètres et du 200 mètres à la fin des années 1970.

Voir aussi

- Liste des communes du Bas-Rhin

- Comté de Hanau-Lichtenberg

- Évêché de Strasbourg

- Mulhouse, dans le Haut-Rhin. En allemand, on appelle la ville Mülhausen.

Bibliographie

- La toponymie alsacienne, Jean Schweitzer, éditions Jean-Paul GISSEROT, 2001, 123 pages

- Mulhausen, Histoire et Mémoire, Antoine Wathle, édition limitée, 2007, 163 pages

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- P. de GAIL, Histoire de la famille de Gail, Paris, 2007.

- A. WATHLE, Mulhausen, histoire et mémoire, Hœnheim, 2007.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Messti de Mulhausen 2017 », sur jds.fr, (consulté le ).