Michel de La Barre

Michel de La Barre, né à Paris vers 1675 et mort à Paris le est le premier des grands flûtistes français connus. Grâce à ses compositions, de simple exécutant, il fonda probablement la première école de flûte traversière française.

| Naissance |

Paris |

|---|---|

| Décès |

Paris |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Musique baroque |

| Activités annexes | flûtiste, hautboïste, joueur de musette |

| Lieux d'activité | musique de la Chambre du Roi et de la Grande Écurie, Opéra |

Œuvres principales

- La Vénitienne, Comédie-lyrique (1705)

- Le Triomphe des Arts (1700)

- Pièces pour la Flûte Traversière avec la Basse-Continue, […] Œuvre Quatrième (1702)

Éléments biographiques

Versailles

.jpg.webp)

Collaborateur des premiers temps des deux flûtistes « d’allemand »[1] préférés de Lully et de Louis XIV, René Pignon Descoteaux et Philibert Rebillé dit Philbert (v.1650-1712), Michel de La Barre officia rapidement dans les salons de Versailles, aux côtés de François Couperin, Antoine Forqueray ou les frères Hotteterre, lors de ces fameux concerts de chambre que le roi goûtait fort.

Fils d'un marchand de vin du quartier Saint-Paul à Paris, Michel de La Barre développa un goût particulier pour la formation en trio (deux instruments de dessus et une basse continue), qui illustrait à merveille le goût noble et fastueux du monarque et avait été initiée à Versailles par Lully pour les célèbres « couchers du roi ». Imitant Marin Marais qui s’était frotté en 1692 au genre, il n’est donc pas étonnant que la première œuvre de Michel de La Barre, publiée par Christophe Ballard en 1694, ait été un livre de trios sur le frontispice duquel il est qualifié de « flûte de la Chambre du Roy ». Dédié à une obscure « Mademoiselle G. L. C. », le recueil privilégie les mouvements tendres et sensibles qui ont fait souvent dire que La Barre avait un talent particulier à émouvoir les dames de la cour :

« Mademoiselle, Ce n’est ni l’ambition de paroître, ni le désir d’acquérir de la réputation, qui m’ont engagé à faire les Trio que je vous présente : Quoyque l’un & l’autre motifs soient glorieux, & que l’on puisse, sans rougir, se laisser aller à un penchant si doux ; Cependant j’aurois peut-être été long-temps insensible à leurs douceurs, si je n’y eusse été poussé par le désir que j’avois de faire quelque chose qui pût vous plaire & vous divertir. C’est le seul but que je me suis proposé dans mon entreprise, & c’est aussi dans cette vûë que le prends la liberté de vous les offrir : j’auray toujours assez bien reüssi, si vôtre délicatesse peut s’en contenter, & si je puis par-là vous persuader que je suis avec tout le respect possible, Mademoiselle, Vôtre très-humble & très-Obeïssant Serviteur,/De La Barre. »

En 1703, il entre officiellement dans la Musique de la Grande Écurie et de la Chambre du Roi et y restera jusqu’en 1730. Il est alors déjà employé par Lully en renfort pour ses divertissements et ne tarde pas, en 1700 à intégrer l’orchestre de l’Opéra et y est l’un des meilleurs solistes du « petit chœur », ainsi qu’on le décrivait en 1713.

L’année 1700 voit également la publication du second livre de « Pièces en Trio pour les violons, flustes et hautbois composées par le Sieur De La Barre », cette fois-ci sans aucune dédicace ni titre… Ces sept nouvelles suites de danses rejoignent, par leur style, la récente Sérénade ou Concert, Divisé en trois Suites pour les violons, flûtes et hautbois publiée par Montéclair en 1697. Elles suivent cependant le schéma de la Sonata da chiesa italienne, avec, de manière plus ou moins perceptible, des éléments mélodiques et décoratifs d'un goût typiquement français.

L’Opéra et premières pièces pour flûtes

Lorsque le jeune duc d’Anjou accède au trône d’Espagne, en 1701, par le jeu des testaments royaux, Michel de La Barre accompagne le jeune souverain à la frontière espagnole, en compagnie de 20 autres musiciens. Ce périple, resté célèbre par sa relation dans le Mercure galant mentionne clairement : « Mrs Labarre, Joüeur de Flûte Allemande, La Lande, Violon, Robel, Violon »[2], musiciens de la suite du duc d’Ayen et accompagnant le futur roi. Il pourrait également expliquer les titres à caractère « ibériques » et/ou guerriers de certaines pièces du Premier Livre pour flûte publié en 1702 par le compositeur mais vraisemblablement composé plus tôt.

.jpg.webp)

Ce recueil, probablement le premier paru en France pour l’instrument, fut suffisamment important pour que son auteur prenne la peine d’y ajouter, en préambule, un « avertissement » fort intéressant[3]. Il s’y disait avoir été inspiré des splendides pièces pour la viole que Marais avait éditées en 1686 et 1701, tout en confessant que son but était d'amener la musique pour flûte traversière à un niveau de perfectionnement égal à celui de la viole. N’arguait-il pas que la viole était alors le partenaire idéal de la « fluste d’allemand » par son son, « un peu nasal comme celui d'un ambassadeur » :

« Ces pièces sont pour la plus grande partie d’un caractère si singulier et si différentes de l’idée qu’on a eue jusques ici, de celles qui conviennent à la Flûte Traversière, que j’avais résolu de ne leur faire voir le jour qu’en les exécutant moi-même ; Mais les sollicitations de ceux qui me les ont entendu jouer, & les fautes qui se sont glissées dans les Copies de celles qu’on m’a surprises, m’ont enfin déterminé à les faire imprimer ; Et comme ces pièces sont les premières qui aient paru pour cette sorte de flûte, je crois être obligé pour en donner l’intelligence, de dire à ceux qui les voudront jouer : [...] A l’égard de l’étendue, il y a deux ou trois tons, dont je crois que l'on n'a point connaissance, & je ne saurais les faire entendre par écrit ; Mais ceux qui voudront les apprendre, pourront se donner la peine de passer chez moi, s'ils sont à portée de la faire, je me ferai un plaisir de les leur montrer sans intérêt. Ces tons sont l’E, si, mi plein, & le D, la, ré, Dièse en haut ; pour le C, sol, ut, Dièse en bas, il se fait en tournant l’embouchure de la Flûte en dedans. On peut jouer seul la plus grande partie de ces Pièces. Lorsqu’on voudra le faire en Partie, il faudra prendre absolument une Basse de Viole, & un Théorbe ou un Clavecin, ou les deux ensemble ; mais je crois que le Théorbe est à préférer au Clavecin : car il me semble que le son des cordes à boyau convient mieux avec le son de la Flûte Traversière, que celui des cordes de laiton. Je crois encore être obligé de dire, que je n’ay donné des noms à ces Pièces, que parce qu’il y en a plusieurs de la même espèce, & que j’ay tiré ces noms ou des Personnes à qui elles ont eu le bonheur de plaire, ou des endroits où je les au faites, sans prétendre par ces noms marquer leur Caractère en aucune manière. Enfin, j’ay affecté de faire entrer dans ces Pièces une partie des beautés & des difficultés dont cet instrument est susceptible, pour engager ceux qui voudront exécuter à étudier assez pour y parvenir. Et pour approcher autant qu’il est possible, cet Instrument de la perfection, j’ay crû pour la gloire de la Flûte & pour la mienne propre, devoir suivre en cela Monsieur Marais, qui s’est donné tant de peines & de soins pour la perfection de la Viole, & qui y a si heureusement réussi. »

Mais l’année 1700 voit surtout la première contribution de La Barre à l’Opéra : le Triomphe des Arts, opéra-ballet en cinq actes, sans prologue, sur un livret d’Houdar de La Motte est donné le [4]. Bien qu’il n’ai pas obtenu le succès escompté et qu’aucune reprise n’ait été enregistrée, le dernier acte sera revu par Ballot de Sauvot[5] et mis en musique par Rameau en 1748 sous le titre de Pygmalion.

Le nom de Marin Marais, qui jouait de la viole auprès de La Barre au théâtre, figure sur une partie destinée à la basse continue dans le matériel d’orchestre conservé. Parmi les autres exécutants figurent, sur le pupitre de violon notamment, Théobalde et Rebel tandis que Gabriel Garnier, surtout connu comme organiste de la Chapelle Royale en 1702[6].tenait le clavecin. Mais La Barre retrouva son ami Marais lorsque ce dernier, quelques mois avant la nomination de comme batteur de mesure, se trouve mentionné dans un « Etat de la troupe de l’Opéra », dressé le . La Barre est cette fois dans le grand chœur aux côtés de Nicolas II Hotteterre dit « Colin ». Lorsque le Triomphe des Arts fut donné, le librettiste Henry Guichard d'Hérapine[7] devait violemment s’en prendre au texte d’Houdar de La Motte.

Dans un pamphlet intitulé Lettre d’un Lanterniste de Thoulouze à l’Autheur du Ballet des Arts représenté sur le Théâtre de l’Opéra, il trouva la « conduite de la pièce » des plus « déréglées », les vers privés de « tendresse » et d’« énergie », enfin « beaucoup de paroles sans aucune pensée ». La musique de La Barre sembla d’ailleurs avoir davantage marqué les esprits que le livret ainsi que le prouvent les nombreuses diffusions de certaines mélodies du ballet dans les divers recueils d’airs, et ce, durant tout le XVIIIe siècle[8].

Ayant ainsi fait ses preuves auprès d’un public qui commençait à s’arracher de tels recueils, Michel de La Barre est nommé, le , « hautbois et musette de Poitou de la Chambre et de la Grande Ecurie ». Il revient sur la scène lyrique, le , avec une comédie lyrique en un prologue et trois actes, toujours sur un livret d’Houdar de La Motte. En 1768, Dauvergne donnera au même livret une nouvelle partition et n’aura aucun mal à en faire un opéra-comique tant le rôle du valet Zerbin y est important.

En l’honneur de la flûte

Le troisième Livre des trios de La Barre paraît en 1707, et est cette fois dédié à Étienne Landais, trésorier général de l’artillerie[9].

Les six sonates que contient ce recueil sont toutes en quatre mouvements, mêlant danses (gigues, gavottes, rondeaux) aux préludes à l'italienne, et se terminant majoritairement par une vaste fugue[10].

Le , Louis XIV lui accorde enfin un privilège personnel d’édition pour douze ans, en vue de la publication de « divers ouvrages de musique tant vocale qu’instrumentale et pour les flûtes traversières, à 2 ou plusieurs parties ». Jusqu’en 1725, Michel de La Barre entreprend alors la diffusion de ses quinze suites pour deux flûtes sans basse, premiers essais dans un genre qui allait connaître durant tout le XVIIIe siècle un essor extraordinaire, véritable ambassadeur de la conversation galante et raffinée ; illustration enfin idéale de l’intimité d’un duo, discutant dans un salon feutré, à la lumière vacillante d’une bougie…

De 1709 à 1714 (1re Suite/9e Suite de Pièces à 2 flûtes), La Barre habite « rüe de la vieille monnoye, chez Mr. Chârlier, marchand ». En 1710, il réside brièvement « Rüe neuve St Mederic, proche la rüe du renard, chez Mr. Coquelin », conformément au frontispice du Deuxième Livre de Pièces pour la flûte. Adressée à un certain Chauvet[11]., « Directeur général du Domaine d’Occident » la dédicace s’inscrit dans une longue tradition d’offrande appuyée, destinée à s’offrir l’accréditation d’un personnage influent auprès du public.

La dernière pièce du recueil, la sonate l'Inconnuë n’a pourtant de sonate que le nom. Elle reste bel et bien une suite de mouvements parfaitement français, caractérisés et totalement représentatifs des humeurs de La Barre. L’exubérante Chaconne qui la termine, faite de phrases à quatre mesures répétées, emprunte à la viole ses batteries de doubles-croches. Le fait que La Barre l’ait surnommée « sonate » prouve cependant l’influence grandissante de la musique italienne…

En juillet 1717 ainsi que le , deux autres privilèges royaux lui prolongent le droit d’éditer sa musique de douze années supplémentaires. La Barre y est alors considéré comme « l’un des musiciens de la Chambre pour la flûte traversière ».

À partir de 1721 et ce jusqu’en 1725, son adresse disparaît des frontispices. Aux alentours de 1720, il s’était retire, pensionné, de l’orchestre de l’Académie Royale de Musique. Le , il démissionne également de sa charge de « hautbois et musette de Poitou » qui est alors rachetée par Jacques Chéron. Il termine probablement sa vie au service de son public…

Fortune critique

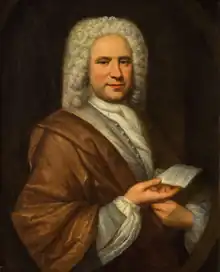

Dans ses Sonates à violon et suites pour la flûte traversière avec la basse de 1711, Louis-Antoine Dornel rendait un vibrant hommage au monde de la flûte traversière en titrant certaines de ses pièces de manière significative : La Chauvet, Sarabande la Descosteaux, Sicilienne La Hotterre, L’aimé de Mr de la Barre. Cette dernière reprise d’une propre pièce de La Barre, présente dans le livre de 1702… Le superbe portrait longtemps attribué à Robert Levrac-Tournières et désormais rendu à l’unanimité à André Bouys, illustre presque à merveille le propos de Dornel. Suivant une rhétorique de représentation bien précise à l’époque baroque, on y reconnaît sans aucune contestation possible la figure de Michel de La Barre, perruque noire sur la tête, debout à droite, ouvrant son 3e Livre de trios de 1707. Le joueur de viole de gambe, à gauche, ne semble pas correspondre à Marin Marais dont Bouys avait déjà reproduit les traits. On a donc légitimement proposé d’y voir Antoine Forqueray. Quant aux deux autres flûtistes, difficile de dire s’il s’agit de Jacques Hotteterre « le Romain » et de l’un de ses frères ou cousin ou encore de Philibert et Descoteaux…

- Le premier à faire l’éloge de Michel de La Barre fut probablement Sébastien de Brossard qui, dans son catalogue de 1724 (p. 352), témoigne que La Barre était « le plus excellent joueur de la flûte traversière qui soit à Paris, et c'est lui qui a mis cet instrument en vogue ».

- Titon du Tillet quant à lui, dans son Parnasse François de 1727, mentionne également le flûtiste : « […] on peut dire qu’il étoit le premier homme de son temps pour l’exécution de cet instrument. L’admirable Blavet lui a succédé ». Par contre, lorsqu’il décrit son « orchestre du Parnasse », il réserve les places à « Philbert, Des Coteaux, les deux Hotteterres, Lucas, y charmeront par le son de leur Flûte ».

- La propension de Michel de La Barre à réussir dans l’émotion et les mélodies tendres fut également reprise dans le pourtant sévère Dictionnaire des Artistes de Fontenai, Paris, 1776, p. 150, lequel y synthétisa les différents avis sur le flûtiste :

« Il fut regardé comme le plus excellent joueur de flûte allemande de son temps. On dit qu’il avait le talent merveilleux d’attendrir en jouant de cet instrument. Si cela est, la nature lui avoit accordé un don que l'art n'atteindra jamais. On se souvient encore de l’impression qu’il faisait dans l’orchestre de l’Opéra, auquel il fut longtemps attaché, et dont il eût une pension à la fin de ses jours. »

Reste donc à jouer La Barre car sa musique, souffre encore d’une méconnaissance malheureuse.

Notes

- La flûte traversière était nommée « fluste d’allemand » ou « flûte d'Allemagne » aux XVIIe et XVIIIe siècles en France pour la différencier de la flûte à bec dont on usait alors plus largement.

- Voir p.234 Noms des Joüeurs d’Instrumens de l’Opera www.corpusetampois.com '

- Orthographe modernisée

- La gravure en frontispice de l’édition (signée Guérard) figure un flûtiste habillé à l’antique (tel celui sculpté par Antoine Coysevox, aux pieds duquel une lyre émet des sons mystérieux qui font naître un temple. A mesure que les blocs de pierre s’envolent et se fixent d’eux-mêmes, ils semblent animés par le sortilège des sons de la lyre….

- Admirateur et défenseur inconditionnel de Rameau, il se serait battu en duel avec le castrat Caffarelli, en 1753, à l'occasion de la Querelle des Bouffons.

- Mort vers 1730, il était l’un des meilleurs amis de François Couperin et, tint également les tribunes de Saint-Louis-des-Invalides en 1684 puis celle de l’église Saint-Roch en 1719.

- Il fut notamment l’auteur de L'Ulysse de Rebel d’après Homère, donné le .

- Voir François Sabatier, Miroirs de la Musique, La musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts, de la Renaissance aux Lumières, XVe – XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1998, I, p. 373-375.

- Peint par Hyacinthe Rigaud en 1702, Étienne Landais avait succédé à son père, allié au clan Berthelot. Fermier général de 1668 à 1674, Etienne avait été « intéressé » (actionnaire) de la compagnie des Indes occidentales. Sa sœur, Claude, avait épousé Simon Berthelot de Belloy, commissaire général des poudres et salpêtres. Voir sur ces alliances l’article : La ferme des poudres et salpêtres, création et approvisionnement en poudre en France (1664 – 1765) ISC - CFHM - IHCC .

- Ces « fugues » de La Barre n'avaient pas grand rapport avec les exercices académiques dans le « style savant » et, en dehors des imitations initiales, elles ne s'attachent aucunement à l'application cohérente des procédés fugués.

- Louis Antoine Dornel dédicacera au même Chauvet ses sonates en trio, opus 3, de 1713. Michel Blavet, quant à lui, offrira au même personnage le premier mouvement de sa 5e sonate pour flûte issue du Livre II.

- Pierre-Louis d’Aquin de Château-Lyon, Siècle littéraire de Louis XV ou Lettres sur les hommes célèbres, 2 vol. Amsterdam, 1753.

Références bibliographiques

- Marie-Hélène Sillanolli, La Vie et l’œuvre de Michel de La Barre, flûtiste de la Chambre et compositeur du roi. Paris, thèse de 3e cycle de Sorbonne, 1984, 755 p.

- Marcelle Benoît, Musiques de Cour : Chapelle, Chambre, Écurie, 1661-1733 [recueil de documents], Paris, Picard, 1971, 553 p.

Catalogue

- 1694 : Premier Livre des Trio, pour les violons, Flûtes et hautbois, par Monsieur De La Barre, Flûte de la Chambre du Roy, Paris, Christophe Ballard, 1694 ; Seconde Edition, revûë & corrigée [...], Paris, Christophe Ballard.

- 1700 : Le Triomphe des Arts, opéra-ballet en cinq actes sans prologue, sur un livret d’Houdar de La Motte, représenté pour la première fois par l'Académie Royale de Musique, le .

- 1700 : Pièces en trio pour les violons, flustes et hautbois, composées Par le sieur De La Barre, Livre Second, […], Paris, Christophe Ballard.

- 1702 : Pièces pour la Flûte Traversière avec la Basse-Continue, […] Œuvre Quatrième, […], Paris, Christophe Ballard.

- 1705 : La Vénitienne, Comédie-lyrique en un prologue et trois actes sur un livret d’Houdar de La Motte, créé à l’Académie le .

- 1707 : Troisième Livre des Trio pour les violons, flûtes, et hautbois, mélez de Sonates pour la Flûte traversière, […], Paris, Christophe Ballard.

- 1709 : Air dans Airs sérieux et à boire de différents auteurs […], Christophe Ballard, [p. 57 ; PBN Vm7 542] : « Vous me parlez toujours d’Iris »

- 1709 : Première Suitte de Pièces à deux flûtes traversières, […], Paris, Foucaut.

- 1710 : Deuxième Suite de Pièces à deux flûtes traversières, […], Paris, Foucaut.

- 1710 : Deuxième Livre de Pièces pour la flûte traversière, Avec la Basse Continuë, […], Paris, Foucaut.

- 1711 : Troisième Suite à deux flûtes traversières sans basse, […], Paris, Foucault.

- 1711 : Quatrième [& 5e] Suite [s] à deux flûtes traversières sans basse, […], Paris, Foucault.

- 1713 : Cinquième Livre contenant la Sixième, et la septième suite à deux flûtes traversières sans basse, […], Paris, Foucault.

- 1714 : Sixième Livre contenant la huitième et la neuvième Suite à deux Flûtes Traversières sans basse, […], Paris, Foucault.

- 1721 : Septième Livre contenant la Xe et la XIe Suitte de Pièces à 2 Flûtes-Traversieres fans Baße. […], Paris, Boivin.

- 1722 : Neufième Livre contenant deux Sonates à deux flûtes traversières sans Basse. […], Paris, Boivin.

- 1722 : Dixième Livre contenant 2 Suittes à deux Flûtes-Traversières sans Basse. […], Paris, Boivin.

- 1722 : Huitième Livre, contenant Deux Suites pour la flûte traversière avec la basse, […], Paris, Boivin.

- 1724 : Recueil d’airs à boire à deux parties…

- 1725 : Douzième Livre contenant Deux Suites à deux Flûtes Traversières fans Basse. […], Paris, Boivin.

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Livret du Triomphe des Arts

- Préface au Triomphe des Arts d’Houdar de La Motte

- Le Triomphe des Arts selon Léris

- La Vénitienne selon Léris

- Livret de La Vénitienne sur Gallica