Mdina Jdida

Mdina Jdida ou Médina Jdida (littéralement Ville nouvelle) (arabe : المدينة الجديدة), est un quartier historique et commercial de la ville d'Oran en Algérie.

| Mdina Jdida | |

Monument aux morts dans la place Tahtaha. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Wilaya | Oran |

| Ville | Oran |

| Code postal | 31000 |

| Démographie | |

| Population | 5 274 hab. (2008) |

| Transport | |

| Tramway | Tramway d'Oran |

Créée en 1845, la médina, contiguë au centre-ville, avait la spécificité d’être habitée par des hadars (citadins indigènes), dans une ville à majorité européenne durant la période coloniale.

Elle est aujourd'hui, un important « quartier-marché ». Elle constitue également l'une des caractéristiques identitaires de la ville d’Oran.

Toponymie

Le choix du terme médina dans l'appellation du quartier était pour lui accorder les mêmes fonctions qu'une médina traditionnelle, dont Oran ne jouissait pas après l'occupation française[1].

Mdina signifie "ville", et jdida signifie « nouvelle » en arabe[2].

Durant la période coloniale, le quartier s'appelait également « Village Nègre » (qui est la traduction française de Médinat El Abid, micro-quartier de Mdina Jdida). L'usage de cette dénomination à connotation ségrégationniste avait fini par l'emporter et connut même un certain succès en géographie urbaine coloniale[1].

Histoire

La conquête coloniale française d'Oran en 1831 a eu pour résultat immédiat l'abandon de la ville par une très grande partie de sa population, excepté les familles kouloughlis, les Noirs sans attaches tribales ainsi que les Juifs. Pour empêcher le retour des habitants, le général Boyer, prétextant que les faubourgs pré-coloniaux gênaient le dispositif de défense de la place, les a incendiés et rasés en 1832. Ces destructions ont eu de graves conséquences sur le dépeuplement de la ville[1].

En 1844, alors que la guerre s'atténue, la ville commence à connaître le retour par vagues successives de ses anciens habitants, suivis par des éléments d’autres tribus paupérisées par la guerre, qui avaient échoué aux portes de la ville[1].

En butte à ce problème du retour des anciens habitants, les autorités coloniales préconisent que les douars installés sur des terrains appelés à être distribués aux colons, soient déplacés dans la plaine d’Oran. Pour contenir cette population à l'intérieur d'un espace déterminé et facilement contrôlable administrativement et maîtrisable militairement, le général Lamoricière, commandant la Division de la province d'Oran, ordonne en 1845, la création d'un village indigène à Oran. Ainsi, d'après un recensement effectué en 1846, Mdina Jdida comptait déjà 2 316 habitants[1]. Le quartier est construit sur l'emplacement de l'ancien faubourg des Kélaïa, ainsi appelée en référence aux commerçants originaires de Kalaa, installés pour faire du commerce avec la garnison espagnole durant le siège d'Oran en 1788[3].

Mdina Jdida était le prototype en Algérie d'une politique de création de « villages indigènes » ; une politique qui semble avoir inspiré à la même époque l’administration coloniale en Afrique Noire[1].

Caractéristiques

Contrairement aux autres villes algériennes, où le pouvoir colonial s’était évertué à créer de nouveaux quartiers spécialement aménagés pour les Européens, la démarche inverse est adoptée à Oran, par « la volonté de créer une véritable nouvelle ville non pas pour les Européens mais pour les "indigènes" »[1].

Mdina Jdida est une médina coloniale, semblable, à la « nouvelle médina » de Casablanca sur de nombreux aspects urbanistiques (alignement des constructions, régularité du tracé des rues)[1]. Elle a la particularité d’être la seule médina d'une ville algérienne, plus récente que la ville européenne (cette dernière date de la période espagnole)[2].

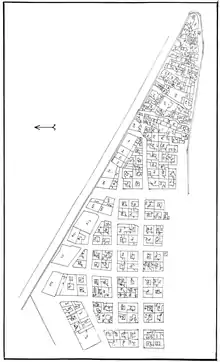

Le nouveau faubourg de Mdina Jdida est réalisé sur le plateau des Kélaïa, également appelé « Plateau du Village Nègre ». Il est situé à l’Est de l’ancien emplacement de la déchera des Kélaïa. Mdina Jdida était constituée initialement de trois micro-quartiers portant chacun la dénomination de Médina[1] :

- Médina(t) El Hadar : situé au Nord, il était principalement habité par les notables et les citadins comme l’indique son nom. Cette partie est mentionnée dès 1846 sur les registres de l’état-civil, sous l’appellation de « Village des Maures » ;

- Médina(t) El Abid : cette appellation a donné la traduction française de « Village Nègre », qui s’est étendue par la suite à tout le quartier de Mdina Jdida. Ce micro-quartier semble avoir été dès l’origine destiné à accueillir la population noire d’Oran qui s’était installée autour de la koubba de Sidi Blal;

- Médina(t) Ech-Cherraga : son appellation laisse penser qu’il était habité par les gens originaires de la région du Dahra et du Chellif.

En 1866, Mdina Jdida est englobée dans le périmètre intra-muros de la ville d’Oran et ainsi, elle passe du statut de faubourg à celui de quartier. Cela lui a permis de bénéficier des opérations d’urbanisme en cours de réalisation, notamment en matière de voirie[1].

Spatialement, le quartier a la forme d’un polygone délimité par de grandes voies de communication sur plus de 20 ha et 7 km de rues intérieures. Il est doté d’un tracé orthogonal, résultat des différents plans d’urbanisme datant de la période coloniale, et structuré à partir de quelques grands axes principaux, dont la place Tahtaha ; réaménagée en une vaste esplanade large de 40 m et longue de 280 et la rue du Figuier[4].

Économie et transformation urbaine

Médina Jdida a une longue tradition de place marchande qu’elle doit à son marché couvert, et à ses rues de bijoutiers, de maroquiniers et de dinandiers, des artisans, des marchands de fruits et légumes et de vendeurs à la sauvette de toutes sortes[4].

À la fin des années 1980, l’essor du commerce transfrontalier favorise l’émergence de lieux marchands. Médina Jdida, fréquentée pour son marché de fruits et légumes, devient rapidement le lieu notoire de ce nouveau commerce. Des petites boutiques et un marché du vêtement permanent s’installent le long des rues du quartier. Connu pour ses activités artisanales et sa tradition marchande, fort de son emplacement péri-central dans la ville d'Oran et du caractère de son tissu urbain (la multitude des rues et ruelles), le quartier devient dans les années 1990 un des principaux lieux de la revente des produits d’importation[4].

Aujourd’hui, Mdina Jdida est un quartier commercial actif, où se pratiquent divers commerces[2]. Il est un réceptacle d'une mondialisation par le bas, et s'est spécialisé dans le commerce transnational de biens de consommation courante et dans la vente au détail, principalement en provenance d’Asie du Sud-Est, mais aussi de l’Est de la Méditerranée (Turquie, Dubaï) »[5]. Il s’adresse à des consommateurs issus des classes populaires et des petites classes moyennes[6].

Ces arrivées massives de biens sont à l’origine d’importantes transformations dans le tissu urbain et de renouvellement urbain, entraînant des destructions du bâti ancien au profit de la construction de grands magasins et de centres commerciaux. Les transformations touchent également le paysage urbain, avec l'envahissement des ruelles commerçantes par des produits de qualité moyenne ou médiocre qui ont tendance à remplacer d’autres activités, comme le commerce de proximité, de même qu’une diminution de la fonction résidentielle du quartier[5]. Ainsi, en dépit de sa localisation périphérique au sein du dispositif commercial algérien largement polarisé par les grands centres d’importation de l’Est du pays, Médina Jdida s’est vue confortée comme une centralité commerciale d’importance régionale, renforçant le réseau commercial national et occupant le rôle de place marchande d’approvisionnement pour tout l’Ouest algérien[6].

Ce quartier-marché se caractérise par une division genrée de l’espace urbain. Deux espaces commerciaux coexistent à l’intérieur du quartier, séparés par une place centrale : la place Tahtaha. Au sud-ouest, se situe le « quartier féminin », dans lequel sont vendus les produits pour femmes, pour la maison et le commerce alimentaire à l’intérieur du marché couvert, le marché Sidi Okba. La partie située au nord-est de la place est quasi exclusivement masculine : des vêtements et des chaussures de sport pour hommes ou biens domestiques. Les ruelles sont dans l’ensemble du quartier organisées par types de produits[6].

Les interventions des pouvoirs publics concernant Mdina Jdida consistent en l’aménagement d’espaces publics, la réhabilitation de la voirie, la résorption de l’habitat vétuste ; l’opération la plus importante concerne la réhabilitation totale de la place Tahtaha à partir de 2004[4].

Société

- Le quartier pendant la colonisation

Durant la période coloniale, René Emsalem de la Société Géographique de Lyon, s'intéresse aux zones musulmanes de la ville d'Oran avant la guerre d'Algérie. Il observe que le quartier Mdina Jdida est déjà une partie intégrante de la ville ; les constructions y sont soignées et de type urbain. Il était alors habité par des citadins ou hadars (musulmans de condition aisée ou moyenne de vieille souche urbaine), que l'on retrouvent aussi dans le quartier dit de la Kasba situé au nord-ouest ; ces deux quartiers (Mdina Jdida et Kasba) étant reliés par le quartier israélite (autrement appelé الاحياء السفلى, "Bas quartier")[7].

Quant aux habitants récemment installés ou berrani (étrangers venus de la campagne à une date récente), ils habitaient majoritairement la périphérie, dans ce que René Emsalem nomme « Les villages indigènes d'Oran », notamment le village de Lamur au sud-est (qu'Emsalem considère comme une dépendance du Village Nègre) et le village des Planteurs au sud-ouest[7]. Ces villages situés à l'extérieur de l'enceinte de 1866, n'étaient donc pas encore, à cette époque, des quartiers de la ville à proprement parler.

Une forme d’urbanité y avait émergé, portée par les plus anciens immigrants devenus Walad al-Balad, équivalent aux hadhars, face aux barrānī, faisant du quartier, qualifiée également de madīnat l-hadhar, la ʿāṣima (capitale) de l’Oran musulman et des ruraux de la région[8].

- Situation actuelle

Le quartier connaît une baisse régulière de sa population autochtone, ce processus ancien s’étant accéléré à la fin des années 1990. Ainsi, entre 1998 et 2008, le nombre d’habitants a diminué annuellement de 4,6 %, passant de 8 402 à 5 274 habitants[6], la baisse de cette décennie est de 37,2 %. En 1936, la population s’élevait à 12 255 habitants. Les parties les plus commerçantes du quartier, comme la rue du Figuier, ont été vidées de leurs habitants et le mouvement s’est accéléré dans les autres rues[4].

Médina Jdida demeure également un espace à forte centralité pour la population périurbaine oranaise, au même titre que le centre-ville[9].

Quartier péricentral, Médina Jdida et le plateau Saint-Michel (Hôpital, Sébastopol, Gare, Kargentah), quartier qui lui est attenant, est le principal pôle d’emploi de la ville : 15 % de l’ensemble des emplois occupés dans l’agglomération oranaise, devançant le centre-ville et le port. Sa fonction économique est importante et son rôle commercial est déjà ancien. Le quartier est très accessible, bien desservi par les transports en commun urbains et suburbains, par de nombreuses lignes de bus, ainsi que par le tramway[4].

Le quartier possède tous les ingrédients caractérisant l'identité de la ville d’Oran : des lieux et des personnages, des noms et des portraits. Il abrite les mausolées de Sidi Kada Ben Mokhtar et de Sidi Bilal. Le rituel voué au culte des saints se pratique au son du karkabou, désormais, de plus en plus intégré dans les pratiques festives des Oranais[10].

Ce quartier incarne, dans la mémoire collective et la tradition populaire oranaise, le lieu où l'on arrivait en ville et où l’on se retrouvait quand on venait de l'extérieur, comme l’attestaient les nombreux hôtels et hammams, gargotes, cafés et magasins dont il était pourvu[4].

Mdina Jdida est le quartier qui abrite le plus de mosquées, la plupart ont été construites à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle car c'était le principal quartier musulman pendant la période coloniale. Parmi les plus connues : les mosquées Cherifia, Bennacef, Alaouia, Teyeb el M'hadji, Madrassat le Falah et Cheikh Benkabou[11].

Personnalités liées

- Hachemi Bensmir, chanteur-poète, y est né en 1877.

- Blaoui Houari, chanteur, y est né en 1926.

- Hamou Boutlélis, militant nationaliste, y a grandi.

- Belkacem Zeddour Mohamed Brahim, militant nationaliste, commerçant du quartier.

- Ahmed Wahby, chanteur, y a grandi.

- Miloud El Mehadji, imam et parmi les fondateurs de l'association El Felah, militant nationaliste, y est né en 1909.

- Ahmed Zabana, militant nationaliste, y a grandi.

- Kheïra Es-sebsadjiyya, medaha, y a vécu.

Articles connexes

Références

- Saddek Benkada, « La création de Mdina Jdida, Oran (1845) : un exemple de la politique coloniale de regroupement urbain », Insaniyat / إنسانيات En ligne, 5 | 1998, mis en ligne le 31 mai 2013, consulté le 08 novembre 2015.

- Catherine Belvaude, L'Algérie, Karthala, (ISBN 978-2-86537-288-1), p. 223, 224

- Benkada, Saddek,, Oran 1732 - 1912 : Essai d' analyse de la transition historique d' une ville algérienne vers la modernité urbaine (ISBN 978-9931-598-22-0 et 9931-598-22-0, OCLC 1150811740, lire en ligne), p. 148

- Aines Boudinar et Saïd Belguidoum, « Dynamique marchande et renouveau urbain à Oran. Médina Jdida et Choupot, deux quartiers du commerce transnational », Les Cahiers d’EMAM En ligne, 26 | 2015, mis en ligne le 20 juillet 2015, consulté le 27 décembre 2015.

- Anne Bouhali, « Commerce transnational et recompositions urbaines de deux places marchandes : une comparaison entre les quartiers-marchés de Medina Jdida (Oran, Algérie) et al-Muski (Le Caire, Égypte) », Le Carnet de l’IRMC, 4 février 2014. En ligne.

- Anne Bouhali, « Médina Jdida (Oran), un quartier-marché sur les routes algériennes du commerce transnational », Les Cahiers d’EMAM En ligne, 26 | 2015, mis en ligne le 20 juillet 2015, consulté le 07 décembre 2015.

- Les villages indigènes d'Oran, René Emsalem, Revue de géographie jointe au Bulletin de la Société de géographie de Lyon et de la région lyonnaise Année 1950 Volume 25 Numéro 4 p. 289-299.

- G. Marcais- [B. Semmoud], “Wahrān”, Encyclopédie de l'Islam, première publication en ligne: 2010

- Abed Bendjelid, Mohamed Hadeid, Abdellah Messahel et Sidi Mohammed Trache, « Différenciations sociospatiales dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran », Insaniyat / إنسانيات En ligne, 23-24 | 2004, mis en ligne le 27 août 2012, consulté le 20 décembre 2015.

- Ammara Bekkouche, « Images d’Oran », Insaniyat / إنسانيات En ligne, 23-24 | 2004, mis en ligne le 27 août 2012, consulté le 03 décembre 2015.

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, ORAN 2018 Petit Futé, Petit Futé, (ISBN 979-10-331-7822-4, lire en ligne)