Maria Goeppert-Mayer

Maria Gertrud Käte Goeppert, dite Maria Goeppert-Mayer (née le à Kattowitz, ville du Royaume de Prusse à l'époque, et morte le à San Diego en Californie), est une physicienne germano-américaine. Après Marie Curie qui l'obtient en 1903, elle est la deuxième femme à avoir obtenu le prix Nobel de physique. Il faudra attendre 2018 pour qu'une troisième femme, Donna Strickland, reçoive ce prix.

| Naissance |

Kattowitz (Royaume de Prusse)) |

|---|---|

| Décès |

San Diego (Californie) (États-Unis) |

| Nationalité |

|

| Domaines | Physique |

|---|---|

| Institutions |

Laboratoire de Los Alamos Laboratoire national d'Argonne Université de Californie à San Diego |

| Diplôme | Université de Göttingen |

| Directeur de thèse | Max Born |

| Renommée pour |

Modèle en couches Absorption à deux photons |

| Distinctions | Prix Nobel de physique 1963 |

En 1929, alors étudiante en doctorat à l'université de Göttingen, elle démontre théoriquement l'existence de l'absorption à deux photons (ADP). En 1935, après avoir suivi son mari aux États-Unis à l'université Johns-Hopkins, où il n'est possible que de lui offrir un poste d'assistante sans salaire[1], elle publie un article historique sur la double désintégration bêta. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint le projet Manhattan et collabore avec Edward Teller.

C'est en travaillant par la suite à l'université de Chicago qu'elle développe le modèle en couches qui lui vaudra plus tard d'être co-lauréate, avec Hans Daniel Jensen, du prix Nobel de physique de 1963 « pour leurs découvertes à propos de la structure en couches du noyau atomique ». En 1960, elle obtient un poste de professeur à l'université de Californie à San Diego.

Biographie

Jeunesse et études à Göttingen

Née en 1906 à Kattowitz (province de Silésie, Royaume de Prusse), c'est l'enfant unique de Friedrich Goeppert et de sa femme Maria, née Wolff[2]. En 1910, sa famille déménage à Göttingen lorsque son père[3] est engagé comme professeur de pédiatrie à l'université de Göttingen[4]. Goeppert est plus proche de son père que de sa mère, expliquant que « son père était plus intéressant ; après tout, c'était un scientifique »[5].

Goeppert est éduquée à la Höhere Technische de Göttingen, une école pour filles de la classe moyenne se destinant à des études supérieures[6]. En 1921, elle entre au Frauenstudium, une école secondaire privée gérée par des suffragettes qui vise à préparer les jeunes filles pour l'université. Elle passe l’abitur, l'examen d'admission à l'université, à 17 ans (un an avant l'âge normal) avec trois autres filles de son école, ainsi que trente garçons. Toutes les filles réussissent l'examen et seulement un des garçons[7].

Au printemps 1924 Goeppert entre à l'université de Göttingen où elle étudie les mathématiques[8]. À une époque où le taux de chômage était élevé, il y avait pénurie de femmes professeurs de mathématiques pour les écoles pour filles, ce qui amenait davantage de femmes dans ce domaine d'études. À Göttingen, il y avait même une professeure de mathématiques, Emmy Noether. Toutefois, en général, les étudiantes s'intéressaient davantage au certificat d'enseignement (en) qu'à poursuivre un doctorat[9].

Goeppert s'intéresse à la physique plus qu'à l'enseignement et poursuit son doctorat. Dans sa thèse de physique de 1929, elle démontre théoriquement l'existence de l'absorption à deux photons (ADP)[10] - [8]. Elle s'appuie en particulier sur le principe d'incertitude d'Heisenberg pour prévoir qu'un atome ou une molécule pourrait absorber deux photons simultanément. Eugene Wigner a plus tard décrit cette thèse comme « une œuvre de clarté et de concrétude »[11]. La première mise en évidence expérimentale de ce phénomène, qui ne se produit que pour des intensités lumineuses très fortes, n'a lieu que trente ans plus tard lors de l'apparition des lasers[12]. Ses examinateurs sont trois futurs lauréats du prix Nobel, Max Born, James Franck et Adolf Otto Reinhold Windaus[13].

Le , Goeppert épouse Joseph Edward Mayer, un des assistants de James Franck[14] ; ils s'étaient connus lorsque Mayer avait séjourné dans la famille Goeppert[15]. Le couple déménage alors aux États-Unis, la patrie de Mayer, où l'université Johns-Hopkins lui offre un poste de professeur de chimie[16]. Ils ont deux enfants, Maria Ann et Peter Conrad[14].

États-Unis

Le sexisme et des règles strictes contre le népotisme empêchent l'université Johns-Hopkins d'embaucher Goeppert-Mayer en tant que membre du corps professoral, mais on lui donne un poste d'assistante au département de physique pour travailler avec de la correspondance en allemand. Elle ne reçoit initialement aucun salaire, seulement un lieu de travail et l'accès aux installations. Elle enseigne[14] - [19] et publie un article historique sur la double désintégration bêta en 1935[20]. Il y a peu d'intérêt pour la mécanique quantique à l'université Johns-Hopkins, mais elle travaille avec Karl Herzfeld, collaborant à un certain nombre d'articles. Elle retourne également à Göttingen pendant les étés de 1931, 1932 et 1933 pour travailler avec Max Born, écrivant un article avec lui pour le Handbuch der Physik. En 1933, l'arrivée au pouvoir du NSDAP met fin à ceci, tandis que de nombreux universitaires, y compris Max Born et James Franck, perdent leur emploi. Goeppert-Mayer et Herzfeld s'impliquent dans les efforts de secours aux réfugiés[14] - [19].

Joseph Mayer est congédié en 1937, pour une raison qu'il pensait liée à son épouse et à la misogynie du doyen des sciences physiques. Il prend un nouvel emploi à l'université Columbia[21]. Le doyen du département de physique, George Pegram (en), s'arrange pour qu'elle ait un bureau, mais elle ne reçoit pas de salaire. Elle se lie d'amitié avec Harold Urey et Enrico Fermi, lequel est arrivé à l'université Columbia en 1939. Fermi lui demande d'enquêter sur la valence des éléments transuraniens inconnus. En utilisant le modèle de Thomas-Fermi, elle prédit qu'ils forment une nouvelle série similaire à celle des terres rares. Cela s'est avéré être correct[22].

Projet Manhattan

En , Goeppert-Mayer obtient son premier poste professionnel rémunéré, l'enseignement des sciences à temps partiel au Sarah Lawrence College. Au printemps 1942, alors que les États-Unis sont en pleine Seconde Guerre mondiale, elle rejoint le projet Manhattan. Elle accepte un poste de chercheur à temps partiel sous la direction d'Harold Urey au laboratoire Substitute Alloy Materials (SAM) de l'université Columbia. L'objectif de ce projet étant de trouver un moyen de séparer l'uranium 235 fissible de l'uranium naturel, elle étudie les propriétés thermodynamiques chimiques de l'hexafluorure d'uranium et la possibilité de séparer des isotopes par des réactions photochimiques. Cette méthode s'est avérée irréalisable à l'époque, mais le développement ultérieur de lasers a fini par rendre possible le procédé SILEX[23].

Grâce à son ami Edward Teller, Goeppert-Mayer obtient un poste à l'Université Columbia dans le cadre du Projet opacité, qui a pour but l'étude des propriétés de la matière et du rayonnement à des températures extrêmement élevées avec, en ligne de mire, le développement de la «super bombe de Teller», le programme en temps de guerre de développement d'armes thermonucléaires[23]. En , Joseph Mayer rejoint le théâtre d'opérations de la guerre du Pacifique et Goeppert-Mayer laisse ses enfants à New York pour se joindre au groupe de Teller au laboratoire de Los Alamos. Joseph Mayer revient du Pacifique plus tôt que prévu et ils retournent ensemble à New York en [23] - [24].

En , Joseph Mayer devient professeur au département de chimie et au nouvel Institut Enrico-Fermi de l'université de Chicago ; Maria Goeppert-Mayer parvient elle aussi à devenir, bénévolement, professeur agrégé de physique à l'école. Quand Teller accepte également un poste là-bas, elle peut continuer avec lui le travail entamé par le Projet opacité. Lorsque l'Argonne National Laboratory est fondé à proximité le , Goeppert-Mayer se voit offrir un emploi à temps partiel comme « physicien senior » à la division de physique théorique. Elle programme l'ENIAC de l'Aberdeen Proving Ground pour résoudre des problèmes de criticité pour un réacteur refroidi par métal liquide (en) en utilisant la méthode de Monte-Carlo[25].

Modèle en couches

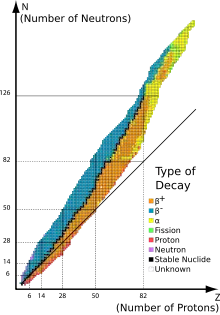

.jpg.webp)

Pendant son séjour à Chicago et Argonne à la fin des années 1940, Goeppert-Mayer développe un modèle mathématique pour la structure en couches du noyau atomique, qu'elle publie en 1950[26] - [27]. Son modèle explique pourquoi certains nombres de nucléons dans un noyau atomique donnent des configurations particulièrement stables. Ces nombres sont appelés « nombres magiques » par Eugene Wigner : 2, 8, 20, 28, 50, 82 et 126. Enrico Fermi lui avait fourni une intuition utile en lui demandant : « Y a-t-il quelque indication de couplage spin-orbite ?[28] » Elle réalise alors que c'est bien le cas et postule que le noyau est une série de couches fermées et que, donc, des paires de neutrons et protons ont tendance à s'apparier[29] - [30]. Elle décrit l'idée comme suit :

- « Pensez à une salle pleine de valseurs. Supposons qu'ils vont faire le tour de la salle en cercles, chaque cercle enfermé dans un autre. Alors imaginez que dans chaque cercle, il peut en fait y avoir deux fois plus de danseurs en faisant de sorte qu'une paire de danseurs aille dans le sens antihoraire et une autre paire, dans le sens horaire. Puis ajoutez une variation : tous les danseurs tournoient en rond [sur eux-mêmes] comme des toupies tandis qu'ils parcourent la salle, chaque paire décrivant des cercles et tournoyant en même temps. Mais seuls quelques-uns de ceux qui vont dans le sens antihoraire tournoient dans le sens antihoraire. Les autres tournoient dans le sens horaire tout en décrivant des cercles dans le sens antihoraire. La même chose est vraie de ceux qui dansent dans le sens des aiguilles d'une montre : certains tournoient dans le sens horaire, d'autres tournoient dans le sens antihoraire[31]. »

Trois scientifiques allemands, Otto Haxel, J. Hans D. Jensen et Hans Suess, travaillaient aussi sur ce problème et arrivent indépendamment à la même conclusion. Leurs résultats sont annoncés dans le numéro de Physical Review, avant l'annonce de Goeppert-Mayer de [32] - [33]. Peu après, elle collabore avec eux. Hans Jensen et Maria Goeppert-Mayer coécrivent un livre en 1950 : Elementary Theory of Nuclear Shell Structure[34].

En 1963, elle est colauréate avec Hans Daniel Jensen du prix Nobel de physique (l'autre prix Nobel de physique décerné cette année-là revenant à Eugene Wigner) « pour leurs découvertes à propos de la structure en couches du noyau atomique »[35]. Elle est la deuxième femme prix Nobel de physique, après Marie Curie[36].

Fin de carrière et décès

En 1960, Goeppert-Mayer obtient un poste de professeur à l'université de Californie à San Diego. Bien qu'elle souffre d'un AVC peu après son arrivée, elle continue à enseigner et poursuit ses recherches pendant plusieurs années[37] - [38]. Elle meurt à San Diego, le [39], des suites d'une crise cardiaque survenue l'année précédente, qui l'avait laissée dans le coma. Elle est enterrée à El Camino Memorial Park (en) à San Diego[30].

Postérité

En 1929, elle démontre théoriquement l'existence de l'absorption à deux photons (ADP), tandis que la première mise en évidence expérimentale de l'ADP n'a lieu que trente ans plus tard, avec l'invention des lasers. De nombreuses applications ont été développées à partir du principe de l'ADP, telles que la limitation optique, le stockage optique 3-D de l'information, l'imagerie médicale, la microscopie par excitation à deux photons, la micro-fabrication et la photochimiothérapie.

Son nom a été donné à une unité de mesure de l'efficacité d'absorption, le Goeppert-Mayer, en abrégé « GM », qui vaut 10−50 cm4.s.photons−1[40].

Hommages

- Elle est inscrite au National Women's Hall of Fame.

- Le cratère vénusien Goeppert-Mayer a été nommé en son honneur[41].

- Une rue du campus Paris-Saclay, porte son nom[42] - [43].

Publications

- (de) M. Göppert, « Über die Wahrscheinlichkeit des Zusammenwirkens zweier Lichtquanten in einem Elementarakt », Die Naturwissenschaften, vol. 17, no 48, , p. 932

- (de) M. Göppert-Mayer, « Über Elementarakte mit zwei Quantensprüngen », Annalen der Physik, Leipzig, , p. 273-294

Notes et références

Notes

Références

- Bernard Fernandez, De l'atome au noyau. Une approche historique de la physique atomique et de la physique nucléaire, Ellipses, , 608 p. (présentation en ligne), « La structure "en couches" du noyau »

- Ferry 2003, p. 18

- Dash 1973, p. 236.

- Ferry 2003, p. 18.

- Dash 1973, p. 237.

- Ferry 2003, p. 23.

- Dash 1973, p. 233–234.

- Sachs 1979, p. 313.

- Dash 1973, p. 250.

- (de) M. Goeppert-Mayer, « Über Elementarakte mit zwei Quantensprüngen », Annals of Physics, vol. 9, no 3, , p. 273–295 (DOI 10.1002/andp.19314010303, Bibcode 1931AnP...401..273G)

- Sachs 1979, p. 314.

- (en) W. Kaiser et C.G.B. Garrett, « Two-photon excitation in CaF2:Eu2+ », Physical Review Letters, vol. 7, no 6, , p. 229–232 (DOI 10.1103/PhysRevLett.7.229)

- Dash 1973, p. 264.

- Sachs 1979, p. 311-312.

- Dash 1973, p. 258-259.

- Dash 1973, p. 265.

- Kean 2010, p. 27–28, 31.

- Last woman to win Nobel Prize in physics referred to as 'San Diego mother' in news coverage, San Diego Tribune, 2018-10-02.

- Ferry 2003, p. 40-45.

- (en) « Double Beta-Disintegration », Physical Review, vol. 48, no 6, , p. 512–516 (DOI 10.1103/PhysRev.48.512)

- Dash 1973, p. 283-285.

- Sachs 1979, p. 317.

- Sachs 1979, p. 318.

- Dash 1973, p. 296-299.

- Sachs 1979, p. 319-320.

- (en) Maria Goeppert-Mayer, « Nuclear configurations in the spin-orbit coupling model. I. Empirical Evidence », Physical Review, vol. 78, no 1, , p. 16–21 (DOI 10.1103/PhysRev.78.16, Bibcode 1950PhRv...78...16M)

- (en) Maria Goeppert-Mayer, « Nuclear Configurations in the Spin-Orbit Coupling Model. II. Theoretical Considerations », Physical Review, vol. 78, no 1, , p. 22–23 (DOI 10.1103/PhysRev.78.22, Bibcode 1950PhRv...78...22M)

- Sachs 1979, p. 322.

- Sachs 1979, p. 320-321.

- « Maria Goeppert-Mayer », Soylent Communications (consulté le )

- Dash 1973, p. 316.

- (en) Otto Haxel, J. Hans D. Jensen et Hans Suess, « On the "Magic Numbers" in Nuclear Structure », Physical Review, vol. 75, no 11, , p. 1766–1766 (DOI 10.1103/PhysRev.75.1766.2, Bibcode 1949PhRv...75R1766H)

- (en) Maria Goeppert-Mayer, « On Closed Shells in Nuclei. II », Physical Review, vol. 75, no 12, , p. 1969–1970 (DOI 10.1103/PhysRev.75.1969, Bibcode 1949PhRv...75.1969M)

- Sachs 1979, p. 323.

- (en) « The Nobel Prize in Physics 1963 », Fondation Nobel (consulté le ) — for their discoveries concerning nuclear shell structure

- Ferry 2003, p. 87.

- Sachs 1979, p. 322-323.

- Ferry 2003, p. 84-86.

- « MORT DE Mme GOEPPERT MAYER PRIX NOBEL DE PHYSIQUE... », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Pascal Dufour, Suzie Dufour, Annie Castonguay, Nathalie McCarthy et Yves De Koninck, « Microscopie à deux photons pour l’imagerie cellulaire fonctionnelle : avantages et enjeux ou Un photon c’est bien… mais deux c’est mieux ! », Médecine/Sciences, Paris, vol. 22, no 10, , p. 837 - 844 (DOI 10.1051/medsci/20062210837, lire en ligne)

- Merle-Béral 2016, p. 115.

- Mairie de Palaiseau, « Quatre nouvelles voies sur le Plateau | Actualités », Actualités de la ville de Palaiseau, (lire en ligne, consulté le )

- À la Découverte du Plateau de Palaiseau Histoire – Sciences – Nature, « Polytechnique- La Vauve – Noms des rues, places et lieux - Qui sont-elles ou qui sont-ils ? » [PDF], sur http://www.adpp.info/,

Annexes

Bibliographie

- (en) Joan Dash, A Life of One's Own : Three Gifted Women and the Men They Married, New York, Harper & Row, , 388 p. (ISBN 978-0-06-010949-3 et 0-060-10949-1, OCLC 606211)

- (en) Joseph Ferry, Maria Goeppert Mayer, Philadelphie, Chelsea House Publishers, coll. « Women in science », , 110 p. (ISBN 978-0-7910-7247-9 et 0-791-07247-9, OCLC 50730923, présentation en ligne)

- (en) Sam Kean, The Disappearing Spoon and Other True Tales from the Periodic Table of the Elements, New York, Little, Brown and Co, , 390 p. (ISBN 978-0-552-77750-6)

- (en) Robert Sachs, Maria Goeppert Mayer 1906 – 1972 : A Biographical Memoir, National Academy of Sciences, (lire en ligne [PDF])

- Hélène Merle-Béral, 17 femmes prix Nobel de sciences, Paris, Odile Jacob, , 352 p. (ISBN 978-2-7381-3459-2)

Liens externes

- (en) Notice biographique sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- American National Biography

- Britannica

- Brockhaus

- Collective Biographies of Women

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire universel des créatrices

- Enciclopedia delle donne

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Munzinger

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Universalis