Maria Deraismes

Marie Adélaïde Deraismes, dite Maria Deraismes, est une féministe, oratrice et femme de lettres française née le à Paris et morte le dans le 17e arrondissement de Paris. Première femme initiée à la franc-maçonnerie en France, à la fin du XIXe siècle, elle est à l'origine de la création de l'ordre maçonnique mixte international « le Droit humain ».

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 65 ans) 17e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités |

Journaliste, suffragette, écrivaine, conférencière |

| Rédactrice à | |

| Fratrie |

| Membre de |

|---|

.JPG.webp)

Biographie

Issue d’une famille bourgeoise libérale[1], son père est un voltairien anticlérical[2]. Autodidacte, elle a appris à lire avec sa sœur ainée, et s’est familiarisée avec les écrivains de l’Antiquité grecque et latine, des Lumières et les philosophes allemands[1]. À ses débuts Maria se destine à devenir peintre comme son idole Rosa Bonheur. Elle reçoit d'abord des cours d'un élève du peintre d'histoire P. Delaroche puis, sa famille s'étant installée à Nice, de Ferrari, peintre en titre du roi de Piémont. De retour à Paris après le décès de son père en 1852, Maria s'inscrit dans l'atelier pour femmes de Léon Cogniet[3], mais se tourne vers l'écriture.

Inscrite dans son siècle où les idées féministes prolifèrent et agitent la vie intellectuelle au même titre que les oppositions entre républicains et conservateurs[4], elle écrit dans Le Nain jaune et Le Grand Journal[2].

Sa culture et son éloquence lui donnent l'occasion de mettre en valeur ses talents d'oratrice, en 1866, lorsqu’elle accepte l’invitation de Léon Richer à la loge du Grand Orient de France (GODF) pour réagir à l’article misogyne « Les bas-bleus » de Barbey d'Aurevilly, avec une conférence sur la morale[2]. Celle qui, à 12 ans déjà, prononçait des discours dans le kiosque du jardin familial[5] remporte un succès, et donne d’autres conférences sur des thèmes féministes[2].

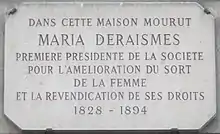

En 1869, elle est la cofondatrice avec Paule Minck, Louise Michel et Léon Richer de la Société pour la revendication des droits civils des femmes puis, en 1870, toujours avec Léon Richer, de l'Association pour le droit des femmes, qu'elle préside. Elle participe au journal Le Droit des femmes, fondé par Léon Richer, qui deviendra en 1870 L'Avenir des femmes. Avec lui, tout en fréquentant les milieux francs-maçons, elle entreprend de défendre la cause des femmes, qu'elle associe à son combat pour la laïcité. En 1874, avec Virginie Griess-Traut, militante fouriériste, pacifiste et féministe, Aline Valette, socialiste et féministe, Hubertine Auclert, elle crée la Société pour l'amélioration du sort de la femme.

En 1869 et 1870, elle soutient activement le groupe de Louise Michel, André Léo, Élisée Reclus visant à l'instauration d'une éducation pour les filles. Après la guerre de 1870, propagandiste de la jeune République, elle défend les idées démocratiques. Elle entreprend alors une nouvelle série de conférences sur les droits de l'enfant, le suffrage universel, etc. En 1878, elle coorganise avec Léon Richer le Congrès international du droit des femmes, qui aborde cinq principaux thèmes : histoire, éducation, économie, morale et législation[6]. En 1881, elle organise, avec Victor Poupin, le 1er Congrès anticlérical au GODF ; elle devient dirigeante du journal Le Républicain de Seine et Oise la même année où ce droit est accordé aux femmes[7] - [2].

Franc-maçonnerie

Face aux refus successifs des obédiences d'accueillir et initier des femmes, la loge du Pecq décide alors d'entrer en résistance. Avec la complicité active du docteur Georges Martin, Maria Deraismes est la première femme initiée le dans la loge « Les Libres-Penseurs » à l'Orient du Pecq. Cette initiation provoque un profond séisme dans la franc-maçonnerie française. Sa loge est suspendue de la Grande Loge symbolique écossaise[8]. Des tractations ont lieu avec les frères rebelles et, cinq mois plus tard, la loge du Pecq adresse à la GLSE la liste de ses membres parmi lesquels le nom de Maria Deraismes n'apparaît pas. L'incident est clos et la loge est réintégrée au sein de l'obédience de la Grande Loge symbolique[9].

Onze ans après, Maria Deraismes réunit chez elle, les et , seize femmes de la bourgeoisie républicaine à qui elle va donner la « Lumière maçonnique ». Assistée de Georges Martin, elle leur confère le premier grade symbolique d'« apprenti-maçon » le ; celui de compagnon le et celui de maître le 1er avril. En tant que « vénérable maître fondatrice », elle fait procéder le à l'élection des officiers et à la lecture des articles de la constitution déposée au Ministère de l'Intérieur et à la Préfecture de Police, articles qui furent adoptés par vote[9]. La Grande Loge symbolique écossaise mixte « Le Droit humain » qui deviendra l'Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain », cinquième obédience maçonnique française, est ainsi créée[10].

Elle ne verra pas son travail achevé et la tâche d'organisation et de développement du Droit Humain reviendront au docteur Georges Martin, car elle meurt d'emphysème[10] le , à son domicile de la rue Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris[11]. Elle est inhumée trois jours plus tard dans le cimetière de Montmartre (31e division)[12] - [13]. Peu avant son décès, elle laisse le message suivant : « Je vous laisse le Temple inachevé, poursuivez, entre ses Colonnes, le Droit de l’Humanité »[14].

Idéologie

Libre-penseuse, Maria Deraismes rejoint, comme telle, une loge maçonnique qui accepte d’accueillir une femme. Opposée à l’obscurantisme et à la misogynie de l’Église catholique, elle est anticléricale et s’engage résolument, en , au cours d’une conférence au Trocadéro à Paris, aux côtés de la franc-maçonnerie dans sa lutte contre la toute-puissance de l’Église romaine, qui propage la foi chrétienne, supposant et imposant la prééminence de l’homme sur la femme et retarde la reconnaissance des droits civils de la femme. En théoricienne du féminisme, elle révoque l’infériorisation de la femme théorisée par cette institution : « La rupture de la femme avec le dogme est un acte de délivrance, une œuvre de libération, une déclaration d’indépendance… Qui nous a avilies, abaissées, si ce n’est la foi religieuse ? »[15]. Et elle ajoute : « nous répudions à la face de l’univers cette fable du péché originel, aussi absurde que monstrueuse. Il est temps que l’humanité soit libérée de cette malédiction légendaire, et qu’elle repousse comme une fable cette fatalité de malheur ! »[15].

Revendiquant la reconnaissance juridique des droits des femmes, elle concentre son action sur cet objectif. Elle ne juge pas la revendication du droit de vote secondaire, mais elle estime ce combat prématuré, desservant, par son échec, à ses yeux programmé, la cause des femmes[16]. Lors du premier banquet féministe, organisé le , elle lit un manifeste demandant aux parlementaires d’accorder aux femmes les droits civils et politiques[17].

Favorable à l’abolition de la prostitution, elle mène ce combat avec la féministe anglaise Josephine Butler. Alors régulée par l’État, la prostitution est, selon elle, une des manifestations de l’oppression masculine, de l’antagonisme entre hommes et femmes[17]

Mobilisée pour la laïcité « qui implante réellement l’amour du prochain »[17], elle croit en la République, mais la lutte aux côtés des hommes républicains qui la soutiennent lui pose un problème, puisqu’elle doit lutter avec des personnes qu’elle considère comme étant opposées à une réelle émancipation des femmes[7]. L’influence de Léon Richer dans son mouvement est d’ailleurs dénoncée par les militantes, et en premier chef par elle-même et Julie-Victoire Daubié, lorsqu’elles pointent que « ces messieurs ne vont pas aussi loin que nous » dans les revendications qu’ils portent au nom des femmes, puisque « leurs intérêts ne sont pas les mêmes ». À la mort de Léon Richer, les femmes reprennent le contrôle du mouvement féministe et les hommes qui interviennent ne le font que dans un rôle d’auxiliaire

Défendant farouchement l’égalité entre hommes et femmes : « les deux genres sont coexistants et nécessaires à la procréation ; donc ils sont égaux », tandis que distinguant genre et sexe, elle affirme « L’infériorité des femmes n’est pas un fait de la nature, nous le répétons, c’est une invention humaine, c’est une fiction sociale ». Elle dénonce, en parallèle, une vision trop romantique de la femme, une divinisation, qui bride son émancipation. Que ce soit dans la peinture, la littérature, le théâtre, domaines pour lesquels elle se livre, à travers des conférences, à des revues critiques argumentées d’auteurs aussi bien historiques, que contemporains[7] ; ainsi, Jean-Jacques Rousseau, après avoir été encensé par les républicains les décennies précédentes, n’échappe pas à ses critiques, bien qu’elle soit moins virulente que Séverine dans son expression. Tout en lui trouvant la circonstance atténuante d’avoir répliqué des propos tenus par d’autres, elle s’appuie sur les idées de Rousseau développées dans la création des inégalités, mais dénonce son mépris de la femme et le modèle d’éducation proposé, aussi bien pour Émile, que pour Sophie, les trouvant aussi pernicieux pour l’homme que pour la femme. À l’inverse elle est très critique avec l’homme du peuple qui, selon elle, méprise et humilie sa compagne. Elle attribue les inégalités entre sexes plus à la paresse des uns et des autres qu’aux structures politiques gouvernantes[18] - [19] - [20] - [21] - [22].

Maria Deraimes incarne pour certains auteurs l'esprit républicain des premières années de la Troisième République, l'aspiration à la liberté, à la laïcité de l'État et de l'enseignement, la recherche de l'égalité des droits entre la femme et l'homme[2].

Hommages

Un monument, hommage public inauguré en 1898, est érigé dans le square des Épinettes (17e arrondissement). Cette œuvre de Louis-Ernest Barrias[23], inaugurée en 1898, a été détruite par les autorités de Vichy, en 1943, en vertu de la loi du sur l'enlèvement des statues et monuments publics en alliages cuivreux[24], prétendument en vue de leur fusion, en réalité, pour éliminer les figures républicaines jugées incompatibles avec l’idéologie pétainiste. La statue a été refondue en 1983 par la fonderie de Coubertin et ré-érigée dans le square[25]. Une des rues longeant ce square porte son nom.

Elle possédait une maison à Pontoise, où une rue porte son nom, et un buste la représentant se trouve dans le quartier boisé de l'Hermitage, au nord de la ville. Ce buste avait subi le même sort que la statue du square des Épinettes. Il a été ré-érigé le , au même endroit grâce à l'action de l'Association laïque des Amis de Maria Deraismes.

En 1894, la rue Maria-Deraismes dans le 17e arrondissement de Paris prend son nom, et, vers 1980, un lycée professionnel situé au no 19 de la même rue lui rend hommage.

Publications

Éditions originales

- Nos principes et nos mœurs, Paris, Michel Lévy frères, 1868.

- L’Ancien devant le nouveau, Paris, Librairie nationale, 1869.

- Lettre au clergé français, Paris, Édouard Dentu, 1879.

- Les Droits de l’enfant, Paris, Édouard Dentu, 1887.

- Épidémie naturaliste [Émile Zola et la science, discours prononcé au profit d’une société pour l’enseignement en 1880] par Maria Deraismes, Paris, Édouard Dentu, 1888, lire en ligne sur Gallica.

- Ève dans l’humanité, Paris, L. Sauvaitre, 1891, lire en ligne sur Gallica.

- Le Théâtre de M. Sardou, conférence faite le , à la salle des Capucines, Paris, Édouard Dentu, 1875, lire en ligne sur Gallica.

- Ligue populaire contre l'abus de la vivisection : Discours prononcé par Mlle Maria Deraismes, à la conférence donnée le , au Théâtre des Nations, Paris, A. Ghio, 1884, lire en ligne sur Gallica.

- Œuvres complètes de Maria Deraismes

- Volume 1 : France et progrès ; Conférence sur la noblesse, Paris, Félix Alcan, , lire en ligne sur Gallica.

- Volume 2 : Ève dans l'Humanité ; Les Droits de l'Enfant, Paris, Félix Alcan, , lire en ligne sur Gallica.

- Volume 3 : Nos Principes et nos Mœurs ; L'ancien devant le Nouveau, Paris, Félix Alcan, , lire en ligne sur Gallica.

- Volume 4 : Lettre au clergé français ; Polémique religieuse, 1898.

Éditions modernes

- Éve dans l'humanité, articles et conférences de Maria Deraismes, Préface d'Yvette Roudy, éd. Abeille et Castor, Angoulême, 2008.

- Les Droits de L'enfant : conférence de Maria Deraismes, Lyon, Éd. Mario Mella, 1999.

- Ce que veulent les femmes, articles et discours de 1869 à 1894, éd. Syros, 1980.

Notes et références

- Martine Cerf et Marc Horwitz, Dictionnaire de la laïcité, Paris, Armand Colin, , 2e éd., 352 p. (ISBN 978-2-200-61677-9, lire en ligne), p. 190.

- Debré et Bochenek 2013, p. 101-105.

- (en) Boime, Albert., « “Maria Deraismes and Eva Gonzalès: A Feminist Critique of ‘Une Loge Aux Théâtre Des Italiens.’” », Woman's Art Journal, vol. 15, no. 2, (lire en ligne)

- Le féminisme sous la troisième république: 1870-1914 Klejman Laurence, Rochefort Florence, Matériaux pour l'histoire de notre temps. 1985, N. 1. Histoire des femmes et du féminisme. p. 8-11, doi : 10.3406/mat.1985.403977.

- Pierre-Valéry Archassal, Être franc-maçon, Paris, Hachette, , 160 p. (ISBN 978-2-01-231143-5, lire en ligne), p. 96.

- Léon Richer et Maria Deraismes Litterama, janvier 2011

- Jean-Claude Caron, « Maria Deraismes, Ève dans l’humanité », Revue d'histoire du XIXe siècle, Abeille et Castor, (ISBN 978-2-917715-00-0, lire en ligne, consulté le ).

- Françoise Jupeau Réquillard, L’Initiation des femmes : ou, Le souci permanent des francs-maçons français, Monaco, Éditions du Rocher, , 316 p. (lire en ligne), p. 129-30.

- (Daniel Ligou et al. 2000, p. 154-155)

- Cécile Révauger, La Longue Marche des franc-maçonnes : France, Grande-Bretagne, États-Unis, Paris, Médicis, , 266 p. (ISBN 979-10-242-0352-2, lire en ligne), p. 44.

- Mairie de Paris 17e, Acte de décès no 316, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 13.

- Faire-part de décès maçonnique de Maria Deraismes, sur Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris (consulté le ), vue 32.

- Philippe Landru, « Deraismes Maria (1828-1894) », sur Cimetières de France et d'ailleurs, (consulté le ).

- Jacques Ravenne et Laurent Kupferman, Les Aventuriers de la République : Ces francs-maçons qui ont fait notre histoire, Fayard, (ISBN 978-2-213-68602-8 et 2-213-68602-5), non numérotée

- Jacques Ravenne et Laurent Kupferman, Les Aventuriers de la République : ces francs-maçons qui ont fait notre histoire, Fayard, , 380 p. (ISBN 978-2213686028, lire en ligne), p. 106.

- Claude Maignien et Charles Sowerwine, Madeleine Pelletier : une féministe dans l’arène politique, Paris, Les Éditions ouvrières, (lire en ligne), p. 65

- Jean-louis Debre et Valerie Bochenek, Ces femmes qui ont réveillé la France, Points, (ISBN 978-2757838471, lire en ligne), p. 99-102.

- Debré et Bochenek 2013, p. 104-110

- La critique féministe de Rousseau sous la Troisième République Tanguy L’Aminot, C.N.R.S.–UMR 8599 de Paris IV-Sorbonne, 1995

- Destins de femmes. Religion, culture et société (France, XIXe et XXe siècles) Letouzey et Ané, Anne Cova, Bruno Dumons (éd.), Paris, coll. « Mémoire chrétienne au présent », 2010

- Le gender est-il une invention américaine ? Karen Offen, Éditeur Presses univ. du Mirail, Clio 2006/2 (no 24)

- Les hommes pro-féministes : compagnons de route ou faux amis ? Francis Dupuis-Déri, Recherches féministes, vol. 21, no 1, 2008, p. 149-169

- « Sniter (C.), Maria Deraismes, une féministe monumentale », sur Archives du Féminisme, (consulté le )

- Loi no 4291 du 11 octobre 1941 relative à l'enlèvement des statues et des monuments métalliques en vue de la refonte, Journal officiel de l'État français no 283 du 15 octobre 1941, p. 4440.

- La signature du fondeur et la date de la fonte sont lisibles sur le socle de la statue.

Voir aussi

Bibliographie

- Françoise Jupeau-Réquillard, La Grande Loge Symbolique Écossaise 1880-1911 ou les avant-gardes maçonniques, Éditions du Rocher, 1998, 316 p. (ISBN 2-268-03137-3).

- Daniel Ligou et al., Histoire des Francs-Maçons en France, vol. 2, Privat, (ISBN 2-7089-6839-4).

- Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek, Ces femmes qui ont réveillé la France, Paris, Arthème Fayard, , 374 p. (ISBN 978-2-213-67180-2, lire en ligne), p. 101-115

- Tristan Bourlard, Le Petit Abécédaire du féminisme selon Maria Deraismes, 2015 Lire en ligne

- Maria Deraismes: journaliste pontoisienne : une féministe et libre-penseuse au XIXe siècle, actes du colloque Maria Deraismes, organisé par la Fédération Nationale de la Libre Pensée et l'Association laïque des Amis de Maria Deraismes, en partenariat avec la municipalité de Pontoise, le , sous la direction de Claude Singer, Paris, Karthala, 2001, 208 pages + 8 pages de cahier de photos.

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Maria Deraismes (1828 - 1894) », sur Fédération française du "Droit humain"