Maré

Maré (dans la langue kanak nengone) est la deuxième île et commune des îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) pour ce qui est de la superficie et de la population, venant juste après Lifou.

| Maré Nengone | |||

| |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Collectivité | Nouvelle-Calédonie | ||

| Province | Province des îles Loyauté | ||

| Aire coutumière | Nengone | ||

| Maire Mandat |

Marie-Lyne Sinewami (UC) 2020-2026 |

||

| Code postal | 98828, 98878 | ||

| Code commune | 98815 | ||

| Démographie | |||

| Population municipale |

5 757 hab. (2019 |

||

| Densité | 9 hab./km2 | ||

| Ethnie | Kanak : 98 % Métis : 0,9 % Européens : 0,8 % Wallisiens-Futuniens : 0,2 % Ni-Vanuatu : 0,1 % Tahitiens : 0,1 % Indonésiens : 0,02 % Autres : 0,04 % |

||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 21° 31′ 00″ sud, 167° 59′ 00″ est | ||

| Altitude | Min. 0 m Max. 138 m |

||

| Superficie | 641,7 km2 | ||

| Localisation | |||

| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie

| |||

La commune fait partie de l'aire coutumière Nengone comprenant huit districts et vingt-neuf tribus.

Géographie

Située en mer de Corail, l'île s'inscrit dans un carré de trente kilomètres de côté et couvre une superficie de 650 km2. Sur sa plus grande dimension orientée nord-ouest, sud-est, l’île mesure environ 40 km, entre le cap Machau (au nord ouest) et le cap Boyer (au sud-est). Perpendiculairement à l’axe principal, 34 km séparent le cap Wabao au sud-ouest du cap Coster au nord-est. Les différents caps qui parsèment le pourtour de l’île à la manière des branches d’une étoile individualisent plusieurs baies sur le littoral. À partir du cap Machau au nord et en suivant le sens des aiguilles d'une montre, il s’agit de la baie du nord (ou de Waeko), de la baie de l’Allier (la mieux formée), la baie de Wabao (ou de Niri) et la baie de Tadine (Tadine étant en quelque sorte le « village » principal de l'île).

À six kilomètres au nord-ouest de l'île se trouve l'île Dudune, inhabitée.

Géologie et hydrographie

Elle constitue ainsi, avec les îles voisines de Lifou et d'Ouvéa, la partie émergée de la ride des Loyauté, ancien arc volcanique intra-océanique d'âge éocène né des effets d'une subduction à plongement vers l'est, réaffecté ensuite par un magmatisme de type « point chaud » aux époques oligo-miocène. La ride a connu trois phases tectoniques principales : la formation d'abord d'un graben axial, suivi d'un événement compressif correspondant à l'obduction de l'éocène supérieur connue par la Grande Terre, et finalement la collision avec l'arc des Nouvelles-Hébrides. Les îles constituent donc les sommets de cette ride qui ont progressivement émergé à partir du Pléistocène, formant des atolls surélevés[1], en raison de la proximité de la zone de subduction de la fosse des Nouvelles-Hébrides (où la plaque australienne plonge sous la plaque des Nouvelles-Hébrides) qui entraîne un bombement de la croûte océanique de la plaque australienne, dernier épisode tectonique définissant la ride actuelle des îles Loyauté[2].

Du fait de son substrat calcaire très poreux, Maré est dépourvue de cours d'eau, mais elle renferme en profondeur une importante lentille d'eau douce, dite de Ghinsberg-Herzberg. Cette lentille est accessible par des trous d'eaux et depuis la prise de possession de l'île, par des puits profonds creusés par l'infanterie de marine. Dans de nombreux villages, les trous d'eau sont dans des grottes et jouent un rôle variable dans la mythologie locale.

Histoire

La population, d'origine mélanésienne, s'est mêlée du XIe siècle au XVIIIe siècle à d'autres mélanésiens et polynésiens : Salomon, Tonga, Vanuatu, Wallis, Fidji, Lifou, île des Pins, Ouvéa, Grande-Terre, etc.

Les mythes parlent de chefferies Eletok, Tête(s)-Prince(s), d'origine polynésienne, qui auraient été détruites peu avant 1800.

Le grand refuge de guerre de Hnaened est à ce jour le site lithique connu le plus volumineux du Pacifique sud, mélanésien et polynésien : défense ou exhibition de puissance ?

Le mot beti-co, île qui marche, désigne tout bateau complexe, de Samoa, de Tonga, ou d'occident. Ainsi s'appelle donc la compagnie de ferries qui assure la liaison régulière entre les îles Loyauté et Nouméa.

Mythes

Quelles qu'aient été les populations des origines, l'île de Maré a connu de nombreuses vagues migratoires, principalement à l'est et d'origine polynésienne (Wallis, Tonga, Fidji, Vanuatu, etc), mais aussi de Lifou, de l'Île des Pins et de la Grande-Terre, par des populations de tailles et de colorations variées. Les mémoires de Maré s'appuient sur une multitude de récits mythiques concurrents, complémentaires, contradictoires. Ces mythes sont récités, chantés, dansés, mimés. Ils expliquent les clans, les chefferies, les totems, les alliances guerrières, les mariages, les noms, les antériorités, les propriétés, les danses, les magies, les mutations de civilisation : poterie Lapita, sagaie, pêche, nasse, radeau, pirogue, jupon, ignames courantes, bonnes ignames, canne à sucre, cocotier, banane, bourao, hibiscus, poulet...

Pour Dubois (1975), on peut distinguer trois époques :

- l'époque préhistorique ,

- des légendes :

- kaze (cadavre-dieu), paac,

- esprits, symboles de groupe, isolés (yaac), ou groupés(mo-yaac) : divinités-personnes, dont des ogres kazenir et des lutins maica,

- des grandes chefferies Eletok, Tête(s)-Prince/Ancien(s), Têtes Aînées, dont les Fils du Lézard,

- des légendes :

- l'époque moyenne, où les premiers habitants simplement humains exterminent les descendants des chefferies (polynésiennes) effondrées,

- l'époque des chefferies modernes[3](XVIIIe – XIXe siècle).

Selon un des mythes, à la sixième génération correspond le massacre des Eletok accompagné d'« une orgie de cannibalisme » : On a fait disparaître les Eletok, vers 1795-1820. L'évangélisation date de la septième génération.

1793-1851

Les routes commerciales océaniennes sont croisées et modifiées par l'apparition des navires occidentaux : explorateurs, commerçants, missionnaires, militaires.

Les premiers contacts sont difficiles, du fait des exigences de chaque côté. Mais bientôt le chef de l'île des Pins suggère de se débarrasser de tous les Blancs.

Une généalogie des chefferies est proposée par Dubois.

- Mythe du capitaine Cook accostant au centre de Maré,

- Divers navires sont supposés avoir aperçu l'île (ou une des îles Loyauté) entre 1793 et 1800,

- 1800 : le Walpole du capitaine Butler est le premier navire européen à accoster.

- 1803 : le Britannia du capitaine Raven serait le deuxième navire à accoster : l'île reçoit le nom de Britannia. Nul ne sait quand arrivent dysenterie, tuberculose, lèpre, etc.

- 1827 : Dumont d'Urville, sous voile, donne une cartographie de la côte nord.

- 1840 : Dumont d'Urville, sous voile, donne une cartographie de la côte sud.

- 1840 : Un matelot du Camden révèle l'existence du santal (alors qu'il s'épuise en Polynésie)

- 1841, : le Camden débarque deux teachers[4] samoans (Tataio, Taniela) à Rho ; le Révérend Murray introduit le protestantisme.

- 1842, janvier : la Martha (capitaine Nicholls)[5], l'Achilles (capitaine Brend, Veale),

- 1842, avril : la Martha, 4 santaliers tués et 1 adopté par une famille (de Lifou incorporée à un clan maréen),

- 1842, juillet : le Camden,

- 1843 : attaque du Brigand (capitaine Paddon)[6] : 9 morts occidentaux, 8 morts indigènes,

- 1843 : massacre de beaucoup de si Waek(o) par les si Guahma,

- 1843, décembre : attaque du Sisters par les si Guahma, à Nece/Rô, d'où 11 morts,

- 1844̠-1849 : aucun toucher de bateau n'est signalé en presque 5 ans,

- 1844 : 5 (des 7) bagnards évadés du Norfolk arrivent à terre, et sont tués,

- 1849 : le capitaine du Havannah règle les conflits entre indigènes et santaliers,

- 1849 : l'évêque anglican Selwyn tente d'implanter la High Church,

- 1851 : pillage du Lucy Ann, vers Medu,

- 1851 (?) : premier navire accostant vers La Roche : massacre de tous les débarqués.

1852-1900

Les implantations religieuses concurrentes (catholiques/protestants, français/anglais, France/Royaume-Uni) recoupent et accentuent les rivalités entre les chefferies.

- 1841, 8 ou : le Camden (capitaine John Williams, Union Christian Society) débarque deux teachers samoans (Tanio, Taniela) à Rô ou Wako (sous la responsabilité du Révérend Murray), accueillis selon la tradition par deux anciens, Kanioish et Péoraw du clan Acania,

- 1842 : arrivée de Paoo, né à Aitutaki (Îles Cook), qui rejoint Lifou à la rame,

- 1845 : court séjour du teacher tongien Ta'unga[7] - [8], évacué de Touaourou (où il est arrivé en ), et qui parle de neuf équipages massacrés,

- 1849 : navire de guerre La Havannah, capitaine Erskine, visite de l'évêque anglican George Augustus Selwyn (1809̠-1879),

- 1854 : , arrivée de deux missionnaire(s) britannique(s), John Jones (1828-1908) et Stephen Creagh (1826-1902), installés à Nétché et Rôh,

- 1857 : arrivée des deux premiers maristes, de la mission catholique aux îles Loyauté,

- 1857 : le chef Naisseline, protestant, les accuse d'empiéter sur son domaine,

- 1857 : le chef Waekosone, chassé de son pays par les gens de l'est, se réfugie à La Roche,

- 1860 : Waekosone (Ouaecossoné) est amené à l'Île des Pins par le RP goujon, avec un certain nombre de ses sujets,

- 1863 : les pasteurs John Jones et Stephen Creagh créent une mission,

- 1863 : le Grand Chef Naisseline se fait couronner roi de Maré, avec la caution de la L.M.S.,

- 1864 : insurrection, expédition du gouverneur Charles Guillain, prise de possession : les îles Loyauté deviennent clairement une dépendance de la Nouvelle-Calédonie, le drapeau français est hissé à Tadine pour la première fois,

- 1866 : installation du père mariste Beaulieu, première messe à La Roche, suivi en 1867 par le père mariste Guitta,

- 1868 : première église à La Roche, Notre Dame de la Visitation,

- 1869 : guerre de 1869 : protestants (Naïsseline), catholiques (Missions de Awi, Pénélo, La Roche), chefferies... champs dévastés, cases brûlées, victimes,

- 1869 : siège par les gens de Guahma du Rocher de La Roche, avec 600 assiégés (La Roche, Wakoré, Medu),

- 1870 : expulsion des maristes, exil des 1000 catholiques et sympathisants vers l'Île des Pins, Nathalo, Lifou[9],

- 1870-1880 : troubles inter-religieux inter-chefferies, reprise en main de l'île par Nidoish et les pasteurs,

- 1874-75 : retour des maristes et des exilés : Boillot (1881-1892), Baulieu (1866-1926), etc

- 1876 : exil à Tahiti de huit agresseurs, exil d'un an de Nidoish Naisseline à Yahoué (Nouméa), et de 5 ans à Tahiti pour trois de ses hommes,

- 1880 : seconde guerre : enlèvement de femmes, massacre des enfants de Medu, incendie du village de Penelo, destruction des biens des catholiques,

- 1881 : 15 meneurs protestants sont condamnés, dont Lali, Kapéa, Djéwiné, Détéané Sa(m)bo, Baratimaio, Hmaéné, Haiéné, Yongoméné Wélési, Jimi Nakou, Wanakami, Williams Wadobéré, Wéïnané, expédiés au bagne de Poulo Condor (Cochinchine, Vietnam),

- 1884 : l'administration nomme le pasteur Cru, divisions entre deux tendances protestantes,

- 1887 : le pasteur Jones est exilé ou réfugié à Sydney,

- 1890 : le pasteur Cru meurt,

- 1895 : Luès rédige un acte de réconciliation entre les deux religions protestantes,

- 1900 : une bagarre d'écoliers ranime la guerre,

- 1902 : Luès est exilé à Lifou, et y meurt.

Le conflit entre catholiques et protestants fait rage, comme à Lifou. L'analyse qu'en tire Charles Illouz, dans Chronique meurtrière d'une mutation théologique (dans En pays kanak (Alban Bensa et autres, MPE-CHF, cahier 14, 2000) se conclut ainsi : « Les chefs doivent souscrire à la religion de Jésus, comme on conclut une alliance avec une puissance militaire qui vous menace d'élimination. Ils résistent cependant en une sorte de stratégie flexible pendant une vingtaine d'années, qui précéda l'arrivée des missionnaires catholiques. À partir de 1866, il leur fut possible de choisir entre deux "paroles divines" distinctes qui leur permettaient d'exprimer leur identité concurrente. La guerre des chefs était enfin en accord avec la guerre de Dieu. [...] De nouveaux prêtres proclamaient l'existence d'un roi bien plus éminent, et assuraient que ceux qui viendraient manger son corps seraient soustraits à sa colère homicide.»

En 1868, le gouverneur Charles Guillain déclare l'île, réputée inexploitable, réserve intégrale : tout le territoire relève uniquement du coutumier, sauf les « 80 pas géométriques » de la zone maritime et 90 hectares de la région de Tadine pour l'administration pénitentiaire. L'usage effectif est mal renseigné.

La pacification coloniale impose la fin des guerres entre grandes chefferies en 1895, et redéfinit les territoires. La mémoire des anciens conflits est entretenue.

1900-1946

- 1900 : libération des bagnards, décision prise en 1895, exécutée à partir de 1897,

- 1900-1915 : évacuation progressive des bagnards,

- 1900̠-1910 : conflits en sourdine, exils, réformes des chefferies, reprises en main,

- 1914 : l'administration réorganise les districts,

- 1916 : création d'un nouveau centre pénitentiaire, qui accueille entre autres les indépendantistes tonkinois déportés en 1914,

- 1914-18 : Maré envoie un petit contingent combattre (et mourir),

- 1940 : Henri Naïsseline (2) rallie la France Libre, et envoie des volontaires,

- 1940-1945 : Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'aviso Chevreuil, des Forces navales françaises libres, est envoyé en Nouvelle-Calédonie, par le commandant de la Marine dans le Pacifique, le capitaine de frégate Cabanier, pour des missions de maintien de l'ordre. Commandé par l'enseigne de vaisseau Fourlinnie, il fait un passage à Maré entre le 16 et le [10].

Présence militaire anglo-saxonne,

- 1945 : Naïsseline se déclare communiste, et bloque les prestations pour l'entretien des routes,

- 1946 : fin du régime de l'indigénat, ré-instauration d'alliances matrimoniales inter-district

1946-1999

Par la suite, comme le reste du monde mélanésien, les îles Loyauté sont marquées par l'influence politique des deux associations créées en 1946-1947 pour défendre les intérêts kanak tout en étant liées aux missions : l'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre (UICALO, avec notamment le petit-chef de Banoutr, et Ouloup sur Ouvéa, avec Michel Kauma, le vice-président à sa création, ou encore le grand-chef de Medu sur Maré, Paul Jewine Katrei) catholique et l'Association des indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF, avec par exemple James Haeweng de Lifou et Luther Enoka de Maré) protestante. Elles vont être à l'origine, avec le député Maurice Lenormand et plusieurs personnalités caldoches autonomistes, de la création en 1953 de l'Union calédonienne (UC). Ce parti, qui a pour slogan « Deux couleurs, un seul peuple », a dominé seul le Territoire de Nouvelle-Calédonie de 1953 à 1972 et reste toujours aujourd'hui la force politique dominante des îles Loyauté. Mais celles-ci connaissent également une forte implantation gaulliste, avec Henri Naisseline qui est, jusqu'en 1967, l'un des chefs de file de cette famille politique en Nouvelle-Calédonie, Robert Paouta qui est maire de Lifou de 1971 à 1983 mais également des dissidents de l'UC en 1960 comme Michel Kauma ou Dick Ukeiwé.

- 1950 : débuts du téléphone intérieur (en NC),

- 1953 : MS La Monique . Dans la nuit du au premier août, le navire fait naufrage entre Maré et Nouméa, avec 18 membres d'équipage, 108 passagers, et 246 tonnes de chargement. Les recherches n'ont encore donné aucun résultat (en 2016),

- 1954-68 : Société d'Entraide Maréenne (SEM), par le Père Dubois,

- 1959 : visite du ministre Soustelle, qui remet à Naïsseline la Légion d'Honneur,

- 1960 : apaisement des conflits entre chefs,

- 1966 : réconciliation entre missions protestante et catholique,

- 1967 : départ du Père Dubois en France,

- 1970 : Nidoish Naïsseline fils fonde les Foulards Rouges, agitation contre l'autorité de la France,

- 1979 : le Haussaire visite Maré, 7 grands chefs et plusieurs petits chefs l'accueillent, sans Nidoish Naïsseline,

- 1996 : ouverture du premier et unique complexe hôtelier de l'île, le Nengone Village[11]

Depuis 2000

- 2011 : violences concernant principalement les prix des billets d'Aircalin, dont le président était Nidoish Naisseline. Ses adhérents ont mené des actions pour déloger les manifestants qui occupaient l'aérodrome. Il y avait 4 morts et 13 blessés[12]. Les tombes sont près du stade de Taduremu. La justice a clos le dossier en 2019 mettant hors de cause les gendarmes.

- 2020 : un gîte touristique, plusieurs maisons et des voitures ont été incendiés, une centaine de personnes a été évacuée après l'installation controversée d'un pasteur[13].

- 2022 : Henri Dokucas Naisseline, le grand chef de Guahma, est accusé par le procureur de la République d'avoir commandité les violences du novembre 2020 à la tribu de Roh. À son soutien plusieurs services publics comme banque, office de poste, mairie et d’autres sont restés fermé, à la demande du grand chef du district de Tadine, Waikedre Yeiwene[14].

Les chemins de l'argent

Avant 1946

Autrefois existait un double courant kanak d'échange de richesses : cenge-ni et la-ni.

Le cycle du jade (Leenhardt, 1937, p. 121-130) désigne une grande partie du chemin des richesses (la-ni), partiellement maréen, entre la Grande-Terre, l'île des Pins et les îles Loyauté, à partir de jade exploitée à l'île Ouen (en ouénite ou néphrite). Il s'agit surtout de haches cérémonielles, ou haches ostensoirs, sio[15] - [16] - [17], de gie (haches triangulaires à section lenticulaire), de dreadrea (haches quadrangulaires), de toki (herminettes), mais également de cawa-mecime, colliers (féminins) de jade, et d'autres objets en nacre, dont les adî.

Les drera sont des objets en poils de roussette.

Les objets en coquillage(s) sont variés :

- deo, chapelet de perles très fines de coquillages,

- hamu, grand coquillage blanc, (tonna galea), à porter en frontal, par exemple,

- wabubu, ovule blanche de (cypraea ovale),

- waened, coquillage conus.

Les adî, ou monnaie kanak, sont les chapelets de « coquillages abrasés, percés et enfilés sur une file cordelette, dont l'une des extrémités est ornée de petits cônes et d'une pièce de sparterie ou de bois sculpté » enfermés dans une enveloppe d'écorce (Bensa-Freyss, 1994). Il s'agit d'une monnaie spécifique, non universelle, principalement utilisée dans des transactions non commerciales, à caractère social (paix, mariage, décès...). Ces quasi-monnaies, symboles monétaires, sont des objets manufacturés sans réelle valeur d'usage (Meunier, 1976), des bons, des permis, jamais échangés contre des produits vivriers. C'est la mémoire d'un contrat, un sceau, « un bien précieux toujours dépendant des paroles, des personnes, des circonstances dont il garde trace. » (Bensa-Freyss, 1994)

Les échanges de produits vivriers se font entre clans : produits marins contre produits de la terre, poissons contre ignames, par exemple, sans argent.

La colonisation, d'abord, ne propose pas d'argent, mais des relations d'échange (troc) : santal, noix de coco, igname, travail, contre fer (haches, barres), verre, tabac, cotonnade manou... De 1840 à 1870, de nombreux maréens sont embarqués comme matelots sur les navires anglais, puis de 1870 à 1900 sur des navires français pour travailler dans les mines de la Grande-Terre (3,5 % des Loyaltiens, officiellement). À partir de 1870 l'argent de traite est remplacé par l'argent occidental, et les contrats de travail sont établis avec l'aide des religieux, maristes ou protestants.

Les colons et/ou commerçants de Maré, Martin (La Roche), Delessert (Tadine, la Société des îles), Edouard Blanc, et surtout Claudius Gambey et François Gambey (Tadine, Enene), assurent une grande partie des relations commerciales, et des emplois (travail saisonnier ou permanent). Mais chaque village dispose vite d'une goélette, à voyage presque quotidien à Nouméa, pour vente de la production locale (maïs, noix de coco, cochons...). L'igname, à consommation interne (nourriture, coutume, échange), devient la principale production de l'île seulement dans les années 1950-1960, à sa commercialisation.

L'instauration de la capitation, à l'époque du gouverneur Paul Feillet, vers 1900, rétablit le pouvoir des Grands Chefs, chargés de collecter la capitation, de décider des contrats (hors île essentiellement) pour fournir l'argent de la capitation, de contrôler le salaire (et le retrait de la capitation) versé à la fin du contrat au retour sur l'île. Les témoignages sont nombreux de la brutalité des punitions des chefs.

De 1942 à 1945, le carcan colonial se relâche avec les dollars de la guerre, et les nouvelles opportunités.

Depuis 1947

Le contraste idéal est assuré par l'opposition entre le monde maréen-kanak et le monde français-européen̠-occidental. Le don, la coutume, la redistribution, contre l'argent et l'accumulation matérielle. Capital social et symbolique contre capital économique.

Les échanges non marchands (coutume, don) sont des prestations sociales totales (Mauss), de caractère apparemment libre et gratuit (générosité, altruisme, fraternité, solidarité), mais de fait contraints et intéressés : recherche de profit personnel, obligation de donner, peur (ne pas respecter les règles, fragiliser la relation sociale). Ils sont le jeu et l'enjeu de calculs économiques précis, même entre proches parents : monétarisation des déplacements, prêt imposé (voiture, tondeuse, vélo, etc), crédit...

En famille, « chacun doit travailler, plus ou moins, pour son propre groupe domestique, y apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, afin d'y légitimer sa présence et de compenser en partie son coût » (ibidem, 35).

Le travail agricole, bénévole, obligatoire (donner un coup de main), est généralement limité au défrichement et au labour, presque jamais étendu à la récolte. Cette potentielle exploitation des cadets par les aînés est agrémentée d'un don en argent (1000 CFP ou 2000 CFP, en 2010-2015) : « la somme d'argent révèle la non-marchandisation de certains liens sociaux et participe de tout un système d'échange généralisé » : échanges sur le long terme permettant le maintien de la communauté (ibidem 36).

Dans tous les cas, particulièrement les mariages et les décès, le don concrétise la relation : don d'argent accompagné de don de parole.

Mais « la peur de signes extérieurs de richesse peut en partie s'interpréter comme un moyen d'échapper aux pressions sociales de redistribution : ne rien posséder permet de ne rien donner » (Faugère 2013, 29). Les ruses coutumières permettent certaines tactiques d'évitement de l'échange, de non-don. Le culte pentecôtiste, depuis les années 1980, s'étend, parce qu'il implante de nouvelles solidarités sociales, dans le non-respect des règles de la coutume et de la parenté.

On peut s'étonner de « l'aisance avec laquelle les rituels de la parenté se sont associés avec la monétarisation » (ibidem 163) : l'argent comme principal entretien du tissu social !

Population

L’île est peuplée de 5 400 Maréens environ en 2009, de 5 648 en 2014 et de 5 757 en 2019 (à plus de 97 % Mélanésiens en 1996), soit une densité de population d'environ 8,4 habitants par km2 qui se répartissent essentiellement sur la côte (l'île a perdu environ 2 000 habitants depuis 2004, en raison essentiellement d'un fort exode de ses jeunes actifs vers le Grand Nouméa).

Sur le plan coutumier, Maré est divisée en huit districts :

- ouest :

- Guahma : Mebuet, Menaku, Nece, Padawa, Rôh, Tenane, Thogone, Tuo, Wakuarory, Kaewatine, plage de Eoc, Hnawayace, Taduremu, trou de Bone, Cadralo,

- Tadine : Cengeite, Tadine,

- sud-ouest

- Wabao : Wabao, trou de Niri,

- Medu : Médu, trou de pethoene

- Eni : Eni,

- sud-est

- Pénélo : Pénélo, Patho, Kurine, Cuaden, Shabadran, Hnakud,

- nord

- La Roche : La Roche, Atha, Ceni, Rawa, Hnainedr, Peyece,

- est

- Tawainedr : Tawainedr, Wakone, Hnadid, le saut du guerrier.

La langue vernaculaire est le nengone, nom également de l'aire coutumière de Maré. Il en existe une variante de respect, le Iwateno.

Le grand-chef du district de Guahma, Nidoïsh Naisseline, était une importante figure indépendantiste et coutumière de la fin des années 1960 à sa disparition en . Il cède la place à son fils Doku-Cas Naisseline.

Maré constitue une commune dont le maire actuel est Sinewami Maryline.

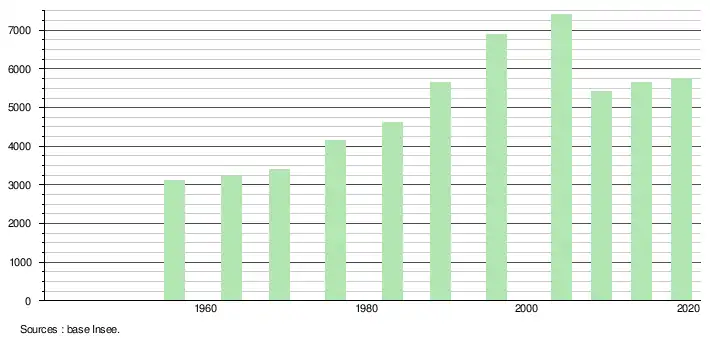

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1956. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee, mais la loi relative à la démocratie de proximité du a, dans ses articles consacrés au recensement de la population, instauré des recensements de la population tous les cinq ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, ce qui n’était pas le cas auparavant[18]. Ce recensement se fait en liaison avec l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE), institut de la statistique de la Nouvelle-Calédonie. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[19], les précédents recensements ont eu lieu en 1996, 1989, 1983, 1976, 1969, 1963 et 1956.

En 2019, la commune comptait 5 757 habitants[Note 1], en augmentation de 1,93 % par rapport à 2014 (Nouvelle-Calédonie : +0,98 %).

L'estimation des pères maristes pour 1926 est de 2 300 résidents.

Géologie

La configuration de l'île est très particulière. Maré, comme ses voisines Lifou et Ouvéa, est formée de constructions calcaires récifales, massives, d'origine biologique, surélevées par le plissement de la plaque australienne au pied de sa zone de subduction, constituées d'algues calcaires (rhodolites) et de madrépores, marques d'une histoire géologique tourmentée.

L'île présente la morphologie d'un ancien haut-fond qui a été progressivement soulevé au cours des âges par les mouvements tectoniques. Ce soulèvement a permis la formation du massif corallien originel, avec cinq strates superposées, et sa couverture végétale qui se sont achevés lors de l'émersion complète de l'île.

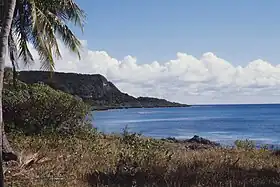

Sur le plan géomorphologique, Maré dessine un large plateau central (90 % de la superficie, 577 km2), d'une altitude de 50-60 mètres, représentant le fond d'un ancien lagon aujourd'hui émergé, entouré par une couronne de falaises, correspondant à l’ancienne barrière récifale. La couronne périphérique (10 %) alterne falaises abruptes et plages, dont certaines accessibles uniquement par la mer.

Malgré la surface calcaire inhospitalière et le manque d'humus, l'île est recouverte d'une forêt parfois dense (433 km2). Le littoral s'ourle de bouquets de cocotiers et de pins colonnaires, particulièrement abondants le long des falaises côtières.

Le plateau central est recouvert de forêts entourées d'une savane herbacée, parsemée d'agaves et d'arbustes, qui résulte de siècles de défrichement par le feu et de l'envahissement par des espèces importées.

Au niveau hydrologique, l'île est dépourvue de cours d'eau du fait de la porosité de son substrat calcaire, mais elle renferme une importante lentille d'eau douce en profondeur (à une cinquantaine de mètres). Cette lentille représente la seule source d'approvisionnement en eau potable pour les populations (en dehors de l'eau de pluie récoltée dans des citernes). La gestion de l'eau passe par de nombreuses stations de pompage et divers réservoirs.

Le plateau offre plusieurs trous importants. Ces sortes de dolines ou cénotes étaient utilisés comme puits. On connaît bien le « trou de Bône » (ou de Lyo ou du Lion). Le plus important reste le trou-bone-puits de la léproserie, entre La Croix et Pénélo, qui a servi de ressource à la léproserie (vers 1900).

Flore

Les Européens ont introduit espèces ou variétés végétales, dont certaines invasives.

Ainsi, la variété de banane Wa-Wiwi, ou banane des Français (oui-Oui).

Administration

Économie

L'économie de chaque île de l'archipel des Loyautés s'appuie sur quatre secteurs :

- agriculture maraîchère (jardin kanak : consommation insulaire familiale (40 %), coutume (20 %), et exportation (40 %) vers Nouméa),

- pêche et ressources marines,

- secteur privé, PME et PMI, dont artisanat d'art, et bois de santal (distillerie Serei No Nengone, replantage de 40000 plants, 15000 par an à partir de 2015),

- tourisme (6000 touristes en 2002).

L'île est actuellement le principal fournisseur de Nouméa en tubercules et en fruits, avec 625 exploitations agricoles :

- ignames (jusqu'à 3 mètres),

- mangues, litchis, limes, oranges, mandarines, pomelos,

- avocats,

- vanille : vanilleraies à Hnawayce, Ténane, Kaewatine, Padawa, Rawa, (commercialisées à Lifou),

- carottes, tomates, haricots, pois, salades,

Autres :

- cocoteraies,

- élevages : bovins (7), porcins (4), poules (3), mais aussi caprins, ânes, cochons sauvages,

- apiculture : unique installation de 99 ruches en 2002.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame-de-la-Visitation de la Roche.

Animations

- marchés (dès 6h, avant midi)

- La Roche : mardi et vendredi,

- Tadine : mardi et vendredi,

- Médu : jeudi,

- Wabao : mercredi et vendredi,

- Limite : mercredi et vendredi,

- Cèngéité : mercredi, vendredi, samedi,

- Ténane : grand marché fin juin et fin novembre,

- festivités

- mars : fête de l'igname, Patho/Kurine/Penelo/Cuaden,

- mai : fête de l'avocat[22], à Nécé, depuis 1993, variété Persea Americana,

- fin juin ou début juillet : fête du Wadrawa, l'igname du chef, à Pénélo,

- juillet : fête du Ura(eau qui jaillit)[23], les produits de la terre et de la mer dont le taro, à Tawainèdre,

- novembre : fête du vivaneau (wajuyu)[24], fête des fruits de mer, à Roh,

- fin novembre : fête du Makué, le taro, à Rawa,

- décembre : fête de Nèngone, à Tadine,

- centre culturel Yeiwené Yeiwené : musée, médiathèque, expositions, événements, formations, à Hnaenedre La Roche,

Points d'intérêt touristique

- plages (dont beaucoup inaccessibles par route) : Pénélo, Cèngéité, Wabao, Eni, Pédé, Kawa, Ékuré, Buhnétine, Céni, Shini, Patho, ...

- sites

- La Roche, aérodrome, collège, siège administratif,

- La Roche (sortie ouest), Hneaénèdr' / Hnakudotit : centre culturel Yiewené Yiewéné, et fortifications IIIe siècle en blocs de coraux, partiellement rénové depuis 1993, avec très grand fossé,

- La Roche, Waninetit (mur de la main de droite), site voisin, moins imposant, en deux enclos[25],

- NE, Wakoné : le Saut du Guerrier, falaise, crevasse,

- NO, Boné (route de Roh) : le Trou de Boné, gouffre, près de la route, avec balustrade, (et usine de parfumerie de santal quelques kilomètres plus au nord,

- SE, Pénélo : à 2 km de La Croix, puis 2,5 km de piste CR29, le Bone de la léproserie (ruines), puits, lac d'eau douce, sans balustrade, dangereux,

- S, Médu : la grotte de Péthoen (guide conseillé), avec stalactites,

- SO, Tadin(e) : la tombe de Yeiwéné Yeiwéné, le monument de la Monique, l'aquarium naturel, le puits aux arbres dongo, le marché (mardi et vendredi matin),

- O, Nece, Leasicen,

- NO, Roh (Rô): monument de l'arrivée de l'Évangile (1841),

- Wapoulanode (ce que l'on voit de partout), tumulus légendaire,

- NO, Tenan et Thogoon, site,

- activités

- natation, plongée,

- randonnées pédestres, dont La Asicen (Nécé), le circuit des plages, Kaéwatine, Shabadran, Éoce,

- PMT (palmes-masque-tuba), randonnées palmées guidées,

- visite de vanilleraie,

- ateliers de sculpture,

- ateliers artisanaux : Tadin', Nécé,

- hébergement

- Nengone Village, à l'ouest de Cèngéité,

- bungalows, cases, gîtes : Seady, Nath, Waterloo, Yedjélé, Cengéité, Duhnara,

- campings,

Sport

L'île dispose de plusieurs installations sportives, parmi lesquelles le Stade de La Roche, qui accueille la principale équipe de football de l'île, le Horizon Patho.

Repères routiers sur l'île de Maré

- nord

- aérodrome

- La Roche : ascension du rocher (90 m) sur autorisation du village, atelier des femmes, Saut du Guerrier (10 km est),

- La Roche ouest : Centre Culturel Yeiwéné Yeiwéné, Hnaénèdr' (amas lithique, fortifications, guide nécessaire),

- RP13 ouest vers Nécé : Puan', Atha, Taia, Hnaénèdr' (fortifications, guide nécessaire), Kaéwaura, Limite,

- RM12 sud ouest vers Kawa (fin de route),

- RM11 sud ouest vers Tadin(e), Wabao, Eni, Cap Medu (Dua i Wacadèng): par la Croix (Hnaethewelen),

- RM1 sud est vers Patho, Penelo, Kurin, Cap Boyer (Guaduréhmu),

- RM23 sud est vers Taweinedr, RM5, RM24,

- RM5 est vers Wakone, par Hanbaek, Kaeguahnakun : Cap Costèr (Dua i Wadrorima),

- est

- RM5 est vers Wakoné, par Hanbaèk, Kaeguahnakun, Hnadidi, rapide fin de route vers le Cap Costèr (Dua i Wadrorima),

- RM5 Wakone - Taweinedr, par Peucadé avec réorientation sud-est ou ouest,

- sud-est

- RM1 La Roche - Pénélo, par Péwaèt (transversale RM10 est-ouest), Dénaco,

- RM8 : Cuadèn, fin de route, Locékol,

- RM9 côtière et VU18: Patho, Kurin (plage kilométrique), falaises coralliennes de Shabadran (randonnée guidée), cap Boyer (Guaduréhmu), Wabaamakal, Péngèn, fin de route,

- ouest

- RPI3 La Roche - Tadin, par Kaéwaura, Limite, Tuo, Port Said, Ruété,

- Tadin, débarcadère du Bético 2, aquarium naturel, Watéla, Winikuyé, Mouillage de Saint-Pierre, monument de la Monique, puits ayx arbres dongo,

- RM3 nord vers Nécé, par Béshé, Wébénéguin, Eté, Mébuèt (baie aux tortues), Co, Pawaguam, Esho, Kalèn, Numu, Toèn,

- RM2, sud de Tadin : Loi, Hnidenod (tombe de Yeiwéné Yeiwéné), Pédé (plage), cap Wabao (Dua i Mérérina), Shini (plage), Kaw (hôtel), Kézièn, Cengéité,

- sud-ouest

- RPI3-RM15 ou RM11-RM10 : Cèngéité, Kézièn,

- RM2, nord ouest vers Tadin par Pédé (plage), Cap Wabao (Dua i Méririna), Shini (plage), Nengone Village (ouest de Cengéité)

- RM2, est de Cèngéité : Yédjélé, Ninic, Joré, Wabao (baie), Padawa, Awi, Péthoèn (grotte), Mèdu, Éni (et rapide fin de route), Cap Médu (Duai Wacadèng), gîtes et campings,

- RM11 La Roche - Wabao,

- nord-ouest

- RPI3, depuis La Roche, vers Nécé, par Kaéwaura, puis RM13 : Thuma, Tuo, Wacébéu, Nécé,

- RM3, depuis Nécé vers le nord : Wébéhnèd, Kalu, Wadiric, Padawa, Hnawayaca,

- Hnawayaca, RM4 nord vers Ro(h), monument à l'Arrivée de l'Évangile (1841), gîte, fin de route, sans accès aux Cap Machau (Dua i Cara), ni à Ténan' (randonnée),

- Hnawayaca, RM4 est vers Wakuarori, Taodé, Wahmétu, Boné (Trou de Boné), Limite, et La Roche (ou RM6-RM7 vers Ténan'-Kaéwatin'),

- RM3, depuis Nécé vers le sud : Toèn, Numu, Kalèn, Esho, Pawaguam, Co, Mébuèt, Eté, Wébégunin, Béshé, Tadin',

- nord-est

- RM7 : Sailali, Ménaku, (Wo, ) Ékuré (plage), Buhnètin' (plage), Kaéwatin' (plage), puis Wahoil, Thogoon, Ténan', vanilleraie,

- depuis Kaéwtin', hors route : Céni (plage), Aré (plage), Cap Roussin (Dua i Rekabeco),

- depuis et jusqu'à Ténan, par la RM6, nord : Thogoon (fin de route), sud : Wakuarori, point central pour ouest, sud et est,

- RM14 : Kaéwaura, rejoint la RM7 à Ménaku,

Personnalités liées à l'île

Occidentaux

- William Diaper, Cannibal Jack, Diapea, John Osborne, aventurier affabulateur, mort à Rô le ,

- missionnaires protestants : Stephen Creagh (1826-1902), John Jones (1829-1908), Philadelphe Delord (1869-1947),

- pères maristes : R.P. Rougeyron, Goujon, Beaulieu, Guitta, Gaide, Boillot,

- Claudius Gambey, originaire de Chalon-sur-Saône, militaire, infirmier, moniteur, colon, grand-père de Jean-Marie Gambey, maire de Maré de 1978 à 1995,

- Marie-Joseph Dubois (1913-1998), père mariste, missionnaire (25 ans à Maré), ethnologue, linguiste, enseignant (Paris V, Inalco), membre de l'Académie des sciences d'outre-mer[26] : Mythes et traditions, Chefferies, Initiation à la langue nengone,

- Charles Illouz, ethnologue, le croque-mort du chef (acania me Kug(o) ou acania doku), maître du mal-souillé,

Maréens

- artistes

- Waya Akel , musicien

- Dick Buama, musicien,

- Hnatr Buama, musicien,

- Pierre Gope, dramaturge,

- Gulaan, musicien.

- Wahea Ilan, musicien

- Jewine Léon, musicien

- Enoka Taot, musicien

- Moïse Wadra, musicien

- groupes musicaux : Gurejele, OK Rios, Nyaouly In, Vevelan, Sadro, Kuremed, Hna Ulé.

- politiques

- Françoise Caillard, militante féministe, présidente fondatrice de l'Union des femmes citoyennes de Nouvelle-Calédonie (UFCNC), élue en 2014 conseillère municipale d'opposition (DUS) du Mont-Dore-Maré.

- Ipolite Waekosone, chef des Si-Medus dans les années 1860-1870,

- Nidoïsh Naisseline, chef des Si-Guahmas lors des guerres religieuses, exilé à Yahoué (Nouméa) de 1876 à 1879, mort en 1880,

- Henri Naisseline (1874-1918), grand-chef de Guahma, 1916-1918,

- Henri Naisseline (1911-1973), grand-chef de Guahma, personnalité communiste puis gaulliste, anti-indépendantiste, grande famille Hnaisilin de la chefferie,

- Nidoïsh Naisseline (1945-2015), meneur indépendantiste, grand-chef de Guahma, président de la Province des îles Loyauté (1995-1999)

- Pierre Ngaiohni, indépendantiste, vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (2009-2011), maire (2014-2020)

- Samuel Yeiwéné, maire (1971-1977),

- Yeiwéné Yeiwéné (1945-1989), meneur indépendantiste, bras droit de Jean-Marie Tjibaou, président de la région des îles Loyauté (1985-1988)

- Richard Kaloï (1947- ), indépendantiste, président de la Province des îles Loyauté (1989-1995)

- Basile Citré, indépendantiste, maire de 2001 à 2014

Voir aussi

Bibliographie

- Père Baulieu, missionnaire à Maré de 1866 à 1925, Notes,

- François Bogliolo & Laurence Idoux & K. Bopp Du Pont, Lettres de Maré (1866-1883), Île de Lumière, 1999, (ISBN 2-912429-08-0)

- M.-J. Dubois, L'arrivée des Blancs à Maré. Tragiques contacts 1793-1851, JSO 25, 1969, 307-316,

- M.-J. Dubois, Les grands refuges de guerre de Hnaened à Maré, Nouvelle-Calédonie, JSO, 1970, No 26,

- M.-J. Dubois, Mythes et traditions de Maré, Nouvelle-Calédonie, Les Eletok, 1975, PSO, Paris, Musée de l'Homme,

- M.-J. Dubois, Les chefferies de Maré, Nouvelle-Calédonie, thèse, 1977, Lille, Université Paris V,

- M.-J. Dubois, Gens de Maré, Nouvelle-Calédonie, 1984, Paris, Anthropos,

- Georges Pisier, Le témoignage de Ta'unga (la Nouvelle-Calédonie vue par un teacher polynésien, avant l'implantation européenne), EH-NC no 25, Nouméa, 1980,

- K. R. Howe, La découverte des îles Loyauté et la façon dont elles ont reçu leurs noms, Bulletin de la SEH-NC, no 17, 1973, Nouméa,

- K. R. Howe, Les îles Loyauté, Histoire des contrats culturels de 1840 à 1900, Société des Études Historiques de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 1978,

- Elsa Faugère, L'argent et la coutume, Maré (Nouvelle-Calédonie), thèse, EHESS, Marseille, 1998,

- Elsa Faugère, Les économies de l'échange en Nouvelle-Calédonie, Mariages et deuils à Maré, Paris, 2013, Karthala,

- André Orléans, La monnaie contre la marchandise, L'Homme no 162, 2002, ouvrage collectif (Brigitte Derlon, Stéphane Breton, Denis Monnerie...),

- Charles Illouz, Dette de paix, parole de guerre en Mélanésie (Maré, îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie), revue Autrepart, 2003/2,

- Charles Illouz, Dette de paix, parole de guerre, Maré, sd, 1-17,

- Charles Illouz, De chair et de pierre (essai de mythologie kanak, Maré, Îles Loyauté), Paris, MSH, 2000,

- Jean Guiart, Découverte de l’Océanie.I.Connaissance des îles, Le Rocher -à-la-Voile, Nouméa, 2000, en coédition avec les éditions Haere Po, dont une bonne synthèse sur L'intervention des missionnaires (en Océanie), 161-206,

- Dimitri Ignatieff, « Présence dans le Pacifique des navires de la France Libre : Le Chevreuil », Revue Maritime, no 484, , p. 96-99 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

- Liste complète des îles et îlots de la province des Îles Loyauté.

- Liste des communes de la Nouvelle-Calédonie

- Îles Loyauté

- Tribus des îles Loyauté

- Monnaie d'échange[27] : monnaie kanak, îles Salomon, Baruyas (PNG), Wolani (NGO),

- Monnaie inamovible : Monnaie de pierre (îles Yap), Monnaie primitive

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Présentation de Maré sur le site du GIE Destination îles Loyauté

- Charles Illouz, Chronique meurtrière d’une mutation théologique, 2000

- Présentation des tribus, site de l'ISEE

- Hommes et plantes de Maré Lormoée-Cabalion-Hnawia 362p.

- Aperçu sur Viméo

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .

Références

- « Islands of New Caledonia (France) » (consulté le )

- [PDF] Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie à 1/50 000. Feuille Lifou - Îles Loyauté, BR GM/RP - 52 904 - FR, 02/2004

- http://www.gbv.de/dms/hebis-mainz/toc/105021814.pdf

- Yves Person, La Nouvelle Calédonie et l'Europe 1774-1854, , 217 p. (lire en ligne), p. 70.

- Guillaumin, André, « Le Santal en Nouvelle-Calédonie », Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 17, no 7, , p. 340–341 (DOI 10.3406/jatba.1970.3073, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - (en) John Elphinstone Erskine, Journal of a Cruise Among the Islands of the Western Pacific, , 488 p. (lire en ligne), p. 300.

- (en) The Works of Ta'unga, 492 p. (ISBN 978-982-02-0232-0, lire en ligne), xi.

- Taʼunga et Georges Pisier, Le t'emoignage de Ta'unga, ou, La Nouvelle-Calédonie vue par un teacher polynésien avant l'implantation européenne, , 153 p. (lire en ligne).

- http://www.oceanistes.org/oceanie/IMG/pdf/Pre_face-4.pdf

- Ignatieff 2009, p. 97.

- « Le Nengone Village fête ses 20 ans »

, sur lnc.nc, (consulté le )

, sur lnc.nc, (consulté le ) - Nouvelle-Calédonie: 4 morts et 13 blessés dans des heurts autour du prix de l'aérien lepoint.fr, 6 août 2011, consulté le 4 septembre 2022

- Vives tensions et incendies sur l'île de Maré en Nouvelle-Calédonie lefigaro.fr, 4 novembre 2020, consulté le 4 septembre 2022

- Le grand chef de Guahma en garde-à-vue, opération "île morte" à Maré la1ere.francetvinfo.fr, 20 janvier 2022, consulté le 6 septembre 2022

- « Enracinements polynésiens d'hier et d'aujourd'hui dans l'archipel de Nouvelle… », sur Memoire Online (consulté le ).

- Métais, Éliane, « Hypothèse sur l'origine de la hache ostensoir néocalédonienne », Journal de la Société des Océanistes, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 8, no 8, , p. 137–148 (DOI 10.3406/jso.1952.1739, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Hache-ostensoir - Hache-ostensoir », sur Alienor.org (consulté le ).

- Titre V de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

- Décret no 2004-724 du fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle Calédonie en 2004, publié au JORF no 169 du .

- http://www.isee.nc

- pour les années 1956, 1963, 1969, 1976, 1983, 1989, 1996, 2004, 2009, 2014 et 2019

- « Destination Îles Loyauté - Fête de l'avocat à Maré », sur iles-loyaute.com via Wikiwix (consulté le ).

- « Destination Îles Loyauté - Fête du ura à Maré », sur iles-loyaute.com via Wikiwix (consulté le ).

- « Destination Îles Loyauté - Fête du wajuyu à Maré », sur iles-loyaute.com via Wikiwix (consulté le ).

- O'Reilly, Patrick, « Deux sites fortifiés du District de La Roche, dans l'île de Maré (îles Loyalty), Nouvelle-Calédonie », Journal de la Société des Océanistes, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 6, no 6, , p. 87–93 (DOI 10.3406/jso.1950.1658, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - Illouz, Charles, « Hommage à Marie-Joseph Dubois. Petite énigme d'ethnobotanique, Maré (îles Loyauté) », Journal de la Société des Océanistes, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 110, no 1, , p. 97–111 (DOI 10.3406/jso.2000.2119, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - https://archive.wikiwix.com/cache/20160420052828/http://www.voyageursetcurieux.com/exposition-monnaies-echange-iles-pacifique-2015.html.