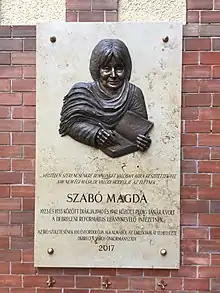

Magda Szabó

Magda Szabó, née le à Debrecen et morte le à Kerepes, est une écrivaine, poétesse, dramaturge, essayiste et traductrice hongroise.

Biographie

Magda Szabó naît dans une famille cultivée de la grande bourgeoisie protestante. Sa mère est pianiste et son père juge pour enfants[1]. Elle fréquente pendant 12 ans un établissement d’enseignement de sa ville natale appartenant à l’Église réformée de Hongrie[2]. Elle obtient son diplôme de baccalauréat en 1935 et continue ses études à l’Université de Debrecen, qu’elle termine en 1940 avec un diplôme de professeur de latin et hongrois, puis un doctorat en philologie. Elle commence à enseigner la même année : pendant deux ans à son ancien lycée, puis pendant trois ans au lycée protestant pour jeunes filles de Hódmezővásárhely[3].

En 1945 elle commence à travailler au Ministère des cultes et de l’instruction publique[3]. Cette année-là, l’occupation de la Hongrie par l’Armée rouge met fin à l’occupation allemande et favorise la prise graduelle du pouvoir par les communistes, qui sera accomplie en 1948-1949[4].

Magda Szabó épouse en 1947 l’écrivainTibor Szobotka (hu) (1913-1982) qui sera son mari jusqu’à la mort de celui-ci[3]. La même année paraît son premier volume, des vers, sous le titre Bárány (« Agneau »[5]). En 1949 elle publie un deuxième volume de vers, Vissza az emberig (« Retour jusqu’à l’homme »)[6] et reçoit le Prix Baumgarten (en). On lui retire ce prix et la même année, elle est licenciée du ministère[3].

L’écrivaine ne peut plus publier. Elle est professeure dans un cycle d’enseignement correspondant approximativement au collège en France, pendant que son mari est pendant quelque temps livreur de charbon. Elle adhère à un cercle d’écrivains dissidents, groupés autour de la revue Újhold (« Nouvelle Lune ») jusqu’à la disparition de celle-ci en 1948, qui jurent de refuser catégoriquement toute commande d’écriture du régime communiste et de ne pas avoir d’enfants, afin que le régime n’ait pas de moyen de pression sur eux[1].

On ne lui permet de publier qu’à partir de 1957, d’abord deux livres pour enfants[6]. Les conditions politiques s’assouplissant, les écrivains ne sont plus contraints d’être asservis idéologiquement. Magda Szabó écrit deux romans, Freskó (« Fresque ») (1958) et Az őz (traduit en français avec le titre « Le Faon ») (1959), dont la publication commence à la rendre connue et à la faire apprécier par la critique. En 1959 elle renonce à son emploi et se consacre à l’écriture, en multipliant les romans, les écrits autobiographiques, les nouvelles, les livres pour enfants, les pièces de théâtre, les essais[3].

Dans les années 1960, ses œuvres commencent à être traduites, aussi bien dans le Bloc de l’Est qu’en Occident, les premières en 1961, en tchèque et en slovaque. En 1962, « Le Faon » paraît pour la première fois en français[6].

Les prix littéraires ne tardent pas à récompenser l’écriture de Magda Szabó. Elle obtient le Prix Attila József deux fois, en 1957 et 1972, puis le plus prestigieux en Hongrie, le Prix Kossuth, en 1978. En dehors de son pays, le plus important est son Prix Femina étranger, reçu en 2003[3].

L’écrivaine a été toute sa vie croyante et fidèle à l’Église réformée. Entre 1985 et 1990 elle est même la première femme à assurer une fonction dans les instances laïques de l’église dans sa région natale[2].

Après le changement de régime de 1989, la popularité et l’appréciation de Magda Szabó ne font que croître, aussi bien en Hongrie, qu’à l’extérieur de ce pays. Elle est parmi les écrivains hongrois les plus traduits dans le monde, en plus de trente langues[6].

L’écrivaine est membre fondatrice de l’Académie littéraire numérique du Musée littéraire Petőfi (en) de Budapest, qui publie en accès libre la plupart de ses œuvres.

Magda Szabó décède à l’âge de 90 ans, un après-midi pendant qu’elle lit un livre[7].

Regards sur l’œuvre

Magda Szabó s’affirme dès son adolescence comme un être insoumis, intelligent, doué d’un talent littéraire précoce et d’originalité, qui se manifeste déjà par l’« aptitude à déplacer le centre de gravité d’un récit vers le point le moins attendu »[8]. C’est son professeur de sciences naturelles qui l’encourage à écrire et qui lui prédit qu’elle deviendra écrivaine alors qu’elle n’a que 11 ans[2].

Ses écrits autobiographiques témoignent non seulement des influences qui ont agi dans son enfance sur sa vision créatrice, mais aussi, de façon suggestive et avec la valeur de documents d’époque, du passé et du quotidien de sa ville natale, Debrecen[3].

Dans ses romans, Magda Szabó forme ses personnages caractéristiques en utilisant également les traditions du roman psychologique[3]. L’un de ses premiers romans, Le Faon (1959), fait déjà preuve de sa maîtrise du monologue intérieur. Dans le cadre d’un triangle amoureux, dans lequel se nouent des relations rendues complexes par la haine et la jalousie, ce monologue est à la fois « une déclaration d’amour pleine de reproches, une confession personnelle et une plongée dans l’enfance » de l’une des protagonistes[9], son retour sur le passé étant aussi une critique voilée du régime. Dans Pilátus (1963) (paru en français avec le titre La Ballade d’Iza), elle explore le malaise d’une femme de la campagne recueillie par sa fille médecin habitant la capitale. Katalin utca (1968) (en français avec le titre « Rue Katalin ») analyse le trouble des habitants d’une rue de Budapest, causé par le souvenir d’une jeune femme disparue pendant la guerre[1].

Abigél (1970) (en français avec le titre « Abigaël ») n’est pas simplement un roman pour la jeunesse. L’atmosphère d’un pensionnat pour adolescentes rappelant l’école de l’écrivaine y côtoie des tournures dramatiques, sans être dépourvu d’humour. De plus, il se remarque par la profondeur psychologique avec laquelle il présente l’évolution d’une adolescente de l’étape où elle est choyée, têtue, individualiste, ayant un certain sentiment de supériorité, à une autre, où elle devient une jeune fille mature, qui comprend et accepte les autres, arrivant même à agir de manière responsable pour aider[10]. C’est l’œuvre la plus populaire de l’écrivaine en Hongrie, au XXIe siècle aussi. Dans un sondage organisé sur le modèle de The Big Read de la BBC, Le grand livre, en 2005, il a occupé la troisième place sur 100[11]. C’est l’écrivaine même qui en a fait un scénario de mini-série télévisée, présentée en 1978[12], dont on a concentré un film de cinéma en 1985[13], puis, en 2008 on a réalisé sur sa base une comédie musicale[14], et finalement, en 2012 on l’a adapté au théâtre[15].

Le roman le plus connu de l’écrivaine en dehors de la Hongrie est Az ajtó (1987) (en français avec le titre « La Porte »). Il suit un schéma littéraire traditionnel, étant un livre en grande mesure autobiographique, où l’auteure s’exprime à la première personne en utilisant son vrai prénom et celui de son mari. Elle renverse le point de vue habituel. Le personnage écrivaine est fasciné par le personnage énigmatique d’Emerence, la femme qui s’occupe de son ménage. Il se crée entre elles une relation complexe et une dépendance avec des conséquences psychiques dramatiques. Au cours de l’évolution de cette relation, l’écrivaine perçoit petit à petit les mystères de l’autre femme[8]. István Szabó a réalisé de ce roman le film La Porte, en 2012, avec Helen Mirren dans le rôle d’Emerence[16].

Liste des principales œuvres

- Ki hol lakik? (« Qui habite où ? »), 1957 (poème pour enfants)[17]

- Bárány Boldizsár (« L’Agneau Balthazar »), 1958 (conte pour enfants)

- Freskó (« Fresque »), 1958 (roman)

- Mondják meg Zsófikának (« Dites à Sophie »), 1958 (roman)

- Neszek (« Petits bruits »), 1958 (poèmes)

- Az őz (« Le Faon »), 1959 (roman)

- Vörös tinta (« Encre rouge »), 1959 (scénario de cinéma)

- Sziget-kék (« Bleu-île »), 1959 (conte)

- Disznótor (« Fête du cochon »), 1960 (roman)

- Kígyómarás (« Morsure de serpent ») 1960 (pièce de théâtre)

- Pilátus (« La Ballade d’Iza »), 1963 (roman)

- A Danaida (« La Danaïde »), 1964 (roman)

- Hullámok kergetése (« La chasse aux vagues »), 1965 (notes de voyage)

- Tündér Lala (« Lala, prince du Pays des Fées »), 1965 (conte)

- Eleven képét a világnak (« Une image vivante du monde »), 1966 (pièces de théâtre et radiophoniques)

- Fanni hagyományai (« Les Traditions de Fanny ») 1966 (pièce de théâtre)

- Mózes egy, huszonkettő (« Les parents perdus »), 1967 (roman)

- Alvók futása (« La course des dormeurs »), 1967, (nouvelles)

- Zeusz küszöbén (« Sur le seuil de Zeus »), 1968 (notes de voyage)

- Katalin utca (« Rue Katalin »), 1968 (roman)

- Ókút (« Le vieux puits »), 1970 (roman autobiographique)

- Abigél (« Abigaël »), 1970 (roman)

- Kiálts, város! (« Crie, ma ville ! »), 1971 (pièce de théâtre)

- A szemlélők (« Les Contemplateurs »), 1973 (roman)

- Az órák és a farkasok (« Les Heures et les loups »), 1975 (pièce de théâtre)

- Az a szép, fényes nap (« Ce beau jour lumineux »), 1976 (pièce de théâtre)

- Régimódi történet (« Histoire à l’ancienne »), 1977 (roman)

- Kívül a körön (« Hors du cercle »), 1980, (essais, études, critiques)

- Béla király (« Le Roi Béla »), 1984 (trilogie dramatique)

- Az ajtó (« La Porte »), 1987 (roman)

- Az öregség villogó csúcsain (« Sur les cimes scintillantes de la vieillesse ») 1987 (traductions choisies)

- A pillanat. Creusais (« L’instant. La Créüside »), 1990 (roman)

- Mézescsók Cerberusnak (« Doux baiser à Cerbère »), 1999 (mémoires)

- Merszi, Möszjő, 2000 (mémoires)

- Für Elise, 2002 (roman autobiographique)

Œuvres traduites

Plusieurs œuvres de Magda Szabó sont traduites en 35 langues : allemand, anglais, arabe, azéri, bulgare, catalan, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, géorgien, grec, hébreu, hindi, italien, japonais, letton, lituanien, moldave, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, turc, ukrainien et vietnamien[17].

Certaines traductions en français ont paru aux éditions Corvina de Hongrie, d’autres chez des éditeurs français en collaboration avec Corvina, d’autres encore chez des éditeurs français. Certaines œuvres ont eu plus d’une édition, éventuellement mises en français par des traducteurs différents. Suivent seules les dernières éditions :

- Dites à Sophie [Mondják meg Zsófikának] (Traduit par Imre Kelemen), Budapest, Corvina, 1963

- Fresque [Freskó] (Traduit par Georges Kassai), Paris, Éditions du Seuil, 1963

- Bleu-île [Sziget-kék] (Traduit par Imre Kelemen), Paris, Flammarion – Budapest, Corvina, 1967

- Les parents perdus [Mózes egy, huszonkettő] (Traduit par Tibor Tardos et Rémi Dreyfus), Seuil, 1970

- Lala, prince du Pays des Fées [Tündér Lala] (Traduit par Imre Kelemen) Flammarion – Corvina, 1971

- La ballade d’Iza [Pilátus] (Traduit par Tibor Tardos), Éditions Viviane Hamy, 2009

- Le vieux puits. Souvenirs d’enfance [Ókút] (Traduit par Chantal Philippe), Viviane Hamy, 2009

- L’instant. La Créüside [A pillanat] (Traduit par Chantal Philippe), Viviane Hamy, 2009

- Le Faon [Az őz] (Traduit par Chantal Philippe), Paris, Viviane Hamy, 2013

- La porte [Az ajtó] (Traduit par Chantal Philippe), Le Livre de poche, 2017

- Rue Katalin [Katalin utca] (Traduit par Chantal Philippe), Paris, Le Livre de poche, Paris, 2018

- Abigaël [Abigél] (Traduit par Chantal Philippe), Le Livre de poche, 2019

Principaux prix, distinctions et honneurs

- 1949 – Prix Baumgarten (retiré)[18]

- 1959, 1972 – Prix Attila József

- 1977 – Citoyenne d’honneur de Debrecen

- 1978 – Prix Kossuth

- 1982 – Prix du Conseil national des syndicats

- 1983 – Prix Pro Urbe Budapest

- 1987 – Prix Csokonay de la ville de Debrecen

- 1992 – Prix Getz Corporation pour La Porte

- – membre fondatrice de l’Académie littéraire et artistique Széchenyi[19]

- 1993 – docteur honoris causa de l’Université téologique réformée de Debrecen (en)

- 1996 – Prix Tibor Déry

- 1998 – membre fondatrice de l’Académie littéraire numérique

- 2000 – Prix Ágnes Nemes Nagy (en)

- 2001 – Collier Matthias Corvin hongrois

- – docteur honoris causa de l’Université de Miskolc

- 2003 – Prix Femina étranger pour La Porte

- – Prix Prima Primissima

- – Prix artistique Gundel

- 2005 – Prix Mondello pour La Porte[20]

- 2006 – Citoyenne d’honneur de Budapest

- 2007 – Ordre du Mérite hongrois, classe grand-Croix[7]

- – Prix Cévennes du roman européen pour Rue Katalin[21]

- – Prix Ma patrie[22]

- – Prix László Tőkés[23]

Notes et références

- Rérolle 2007.

- Tasnádi 2017.

- (hu) Kapdebó, Lóránt, « Életrajz » [« Biographie »], sur pim.hu, Musée littéraire Petőfi (consulté le ).

- Romsics 2010, chap. IV. Magyarország szovjetizálása (Soviétisation de la Hongrie).

- Les traductions des titres d’œuvres non parus en français sont littérales.

- (hu) Buda, Attila, « Bibliográfia », sur pim.hu, Musée littéraire Petőfi (consulté le ).

- (hu) « Elhunyt Szabó Magda » [« Décès de Magda Szabó »], sur nefmi.gov.hu, Ministère des ressources nationales, (consulté le ).

- Rérolle 2003.

- Descaves 2008.

- Mundow 2020.

- Zarin 2016.

- (en) « Abigél », sur imdb.com (consulté le ).

- (hu) « Abigél I-II. », Nógrád, no 194, , p. 15 (lire en ligne, consulté le ).

- (hu) « Abigél », sur operett.hu, Budapesti Operettszínház (consulté le ).

- (hu) « Bánfalvy Stúdió », sur banfalvy.com, Bánfalvy Stúdió (consulté le ).

- (en) « The Door », sur imdb.com (consulté le ).

- Section d’après (hu) Buda, Attila, « Bibliográfia », sur pim.hu, Musée littéraire Petőfi (consulté le ).

- Section d’après (hu) Kapdebó, Lóránt, « Életrajz » [« Biographie »], sur pim.hu, Musée littéraire Petőfi (consulté le ), sauf les informations des sources indiquées à part.

- (hu) « Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia », sur mta.hu, Académie hongroise des sciences (consulté le ).

- (it) « L'Albo d'Oro dei vincitori », sur premiomondello.it, Fondazione Sicilia (consulté le ).

- Beuve-Méry 2007.

- (hu) « Átadták a Hazám-díjat » [« On a accordé les Prix Ma patrie »], sur magyarnemzet.hu, Magyar Nemzet, (consulté le ).

- (hu) « Tőkés-díj », sur litera.hu, Litera.hu Kft., (consulté le ).

Bibliographie

- Beuve-Méry, Alain, « Magda Szabo, première lauréate du prix Cévennes », sur lemonde.fr, Le Monde, (consulté le )

- Descaves, Delphine, « Un cœur dur », Le Matricule des Anges, no 90, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Mundow, Anna, « ‘Abigail’ Review: The Eye of the Storm » [« Chronique d’"Abigaël" : l’œil de la tempête »], sur wsj.com, Wall Street Journal, (consulté le )

- Rérolle, Raphaëlle, « Magda Szabo, romancière hongroise », sur lemonde.fr, Le Monde, (consulté le )

- Rérolle, Raphaëlle, « Magda Szabó, toujours insoumise », sur lemonde.fr, Le Monde, (consulté le )

- (hu) Romsics, Ignác, Magyarország története a XX. században [« Histoire de la Hongrie au XXe siècle »], Budapest, Osiris, (ISBN 9789632761794, lire en ligne)

- (hu) Tasnádi, Kata, « Szabó, magából író lesz! » [« Szabó, vous deviendrez écrivaine ! »], sur fuhu.hu, Független Hírügynökség Kft., (consulté le )

- (en) Zarin, Cynthia, « The Hungarian Despair of Magda Szabó’s “The Door” » [« Le désespoir hongrois dans "La Porte" de Magda Szabó »], sur newyorker.com, The New Yorker, (consulté le )

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la littérature :

.jpg.webp)