Lycée Condorcet (Belfort)

Le lycée général et technologique Condorcet est le plus ancien lycée de la ville de Belfort, et il a longtemps été le seul lycée public de la ville. Dès sa création juste après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace, son histoire est intimement liée à l'histoire politique et militaire de la ville et du Territoire de Belfort.

| Fondation | 1873 |

|---|---|

| Type | Établissement public local d'enseignement (EPLE) |

| Académie | Franche-Comté |

|---|---|

| Proviseure | Corinne DURST-TAILFER |

| Formation |

Lycée général (30 classes) et lycée technologique (4 classes) Section de technicien supérieur |

|---|

| Ville | Belfort |

|---|---|

| Pays | France |

| Site web | https://lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr/l-etablissement/ |

| Coordonnées | 47° 37′ 57″ nord, 6° 51′ 01″ est |

|---|

Il est aujourd'hui l'un des trois grands lycées publics de Belfort, avec près de 1 100 élèves et 180 personnels d'encadrement et de service.

Emplacement géographique

Le lycée se situe au 13 avenue du Président-Roosevelt. Il est au centre ville et tout près de la gare, ce qui est un avantage actuellement, mais qui a occasionné quelques événements plus ou moins dramatiques dans son histoire.

Présentation générale

Les bâtiments

Lors de sa construction en 1873, le lycée était composé d'un grand bâtiment en forme de H, sur trois étages, avec une petite annexe à l'entrée de la cour d'honneur, qui sert toujours aujourd'hui de loge et de point d'accueil. Le bâtiment d'origine a rapidement été agrandi avec le « petit lycée » en 1877. Le grand lycée et le petit lycée sont les seuls bâtiments historiques.

Le gymnase a été construit dans les années 1963-1965 (avant cela, le gymnase était à l'emplacement de l'actuel collège Léonard de Vinci, qui jouxte le lycée), et agrandi en 2004[1].

Des locaux spécifiques pour la restauration scolaire sont construits créés en 1962, puis rénovés en 1999 avec la mise en place d'un self-service[2]. L'internat actuel est un bâtiment spécifique (qui accueille aussi des salles de classe), il a été construit en 1972[3].

Un bâtiment entièrement neuf a été construit à l'arrière du "grand lycée" en 1991/1992 pour héberger la Vie Scolaire (salles de travail, cafétéria, etc), le CDI, la salle des Professeurs, autour d'un puits de lumière central.

Les installations sportives et la restauration scolaire sont partagées avec les collégiens du Collège Léonard de Vinci.

De nombreuses photos et images du lycée sont disponibles sur le site inventaire du patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les enseignements

Le lycée a un fort engagement vers l'international : sections européennes anglais, allemand, espagnol, italien ; sections binationales ABIBAC menant à l'obtention simultanée du baccalauréat et de l'ABITUR pour la section ABIBAC, créée en 2006, et de l'Esame di Stato pour la section ESABAC, créée en 2020 ; Sections de techniciens supérieur en commerce international.

Il est engagé dans la démarche etwinning et a obtenu depuis plusieurs années le label "Etwinning school"[4]. ainsi que plusieurs labels de qualité européens[5].

Le lycée accueille des filières générales, et des filières technologiques de STMG (Sciences et techniques Management et Gestion). En tout 34 classes existent, de la Seconde au post-bac. Elles se répartissent comme suit en 2021 :

- environ 350 élèves en seconde (10 classes),

- environ 330 élèves en première (10 classes),

- 330 élèves en terminale (10 classes),

- une centaine d'étudiants en sections de techniciens supérieurs : BTS commerce international, et BTS services informatiques aux organisations (par apprentissage).

Des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ont été créées au sein du lycée entre 1988 et 1993[6], et ont existé jusqu'en 2015, date de leur transfert au lycée Follereau voisin[7].

Plusieurs activités et options[8] sont proposés au lycéen/nes :

- – options facultatives en seconde : latin, LV3 italien, LV3 russe, arts plastiques, management et gestion, théâtre ;

- – options facultatives de terminale : maths complémentaires, maths expertes, Droit et Grands Enjeux Du Monde Contemporain (DGEMC).

Spécialités de première et de terminale : HGGSP, HLP, LLCE anglais, mathématiques, SVT, SES, numérique et sciences informatiques, arts plastiques.

Depuis la rentrée 2021, une nouvelle formation est proposée aux étudiants au lycée, le PPPE (parcours préparatoire au professorat des écoles)[9], en lien avec l'UFR STGI AES de Belfort. Parcours de trois ans préparant au CRPE de professorat des écoles et délivrant une licence AES simultanément[10].

L'engagement "développement durable"

Depuis 2004, le lycée est partiellement chauffé au bois, grâce à une chaufferie mixte gaz et bois. Un ensemble d'actions pédagogiques est mis en place dans le cadre de l’Éducation au développement Durable, et à la démarche en vue de la labellisation "E3D" (clean walk, braderie solidaire, récupération des bouchons, etc). La restauration scolaire est également engagée dans une démarche de qualité alimentaire ayant recours aux filières biologiques ou locales[11].

L'internat

Le bâtiment de l'internat accueille des salles de classe sur deux niveaux, ainsi que l'infirmerie.

Dans les trois autres étages, il héberge une centaine d'internes, scolarisés au lycée même, ou dans d'autres établissements belfortains ne disposant pas d'internat.

Il y a différents horaires à respecter - le matin le réveil est à 6h45. L'internat est fermé le temps de midi et ouvre le soir en semaine à partir de 17h sauf le mercredi où il ouvre à 13 heures. Un foyer et une salle de travail sont réservés aux internes.

La vie lycéenne

L'Association sportive du lycée propose aux élèves des activés sportives et artistiques (basket-ball, cross, arts du cirque et escalade).

Plusieurs clubs existent au lycée : club manga, club journal.., ainsi que les écodélégués. Un Carnaval, la Semaine des Talents, le Bal des Terminales sont traditionnellement organisés chaque année.

L'Illuminé, journal du lycée, a été publié sous format papier de 2010 à 2020. Il paraît sous forme de blog depuis 2020. Il fait suite à d'autres journaux lycéens qui ont existé : le Potache (1977- 1980), le Moustique (1997), la Langue noire (1998 - 2001), l'Insolent (février 2001 - fév 2004), le Condorsait (2004 à 2007).

Histoire du lycée

Un « lycée national » né de la défaite de 1871

En 1870, Belfort était le chef lieu d'un arrondissement du département du Haut-Rhin. La ville disposait seulement d’un "collège communal". Pour obtenir le baccalauréat les garçons de bonne famille Belfortaine allaient étudier à Colmar, Besançon, Paris ou Lyon[12].

En 1871, après la défaite française, les trois départements alsaciens et lorrain deviennent allemands. Belfort, s'étant défendue vaillamment pendant un siège de trois mois (les Allemands ne sont entrés dans Belfort que lorsque le gouvernement provisoire a obligé la ville à ouvrir les portes), bénéficie d'un traitement particulier. Pour récompenser cette défense héroïque, Adolphe Thiers, le chef du gouvernement, négocie pied à pied avec Otto von Bismarck, et obtient que les 106 communes de langue française autour de Belfort restent à la France. Ces communes forment une unité administrative autour de Belfort qui prend le nom de "Territoire de Belfort"[13].

Belfort, ancien chef-lieu d’arrondissement, n’a pas de lycée : le 26 juin 1871, le maire, Édouard Mény[14], qui s'était beaucoup engagé auprès de ses concitoyens au cours du siège de Belfort, préside une séance extraordinaire du Conseil Municipal qui appelle à la création d'un établissement destiné à scolariser les jeunes belfortains ainsi que toute une nouvelle population d'élèves venus en particulier d’Alsace. Il s'adresse au ministre de l'Instruction publique :

« Une guerre cruelle a séparé la plus grande partie de l'Alsace d'avec la France, Belfort seul et quatre cantons de son ancien arrondissement ont été conservés à la patrie. Mais si les Alsaciens sont séparés de fait de la France, ils conservent le cœur et les idées françaises. Ils sentent la nécessité de faire leur éducation et leur instruction françaises. La France, qui a la douleur amère de les perdre, doit se souvenir qu'ils sont ses enfants. Deux lycées d'une grande importance, Strasbourg et Colmar, se trouvent supprimés pour les jeunes Alsaciens. Nous devons faire tous nos efforts pour leur offrir une compensation[15]. »

Cependant dans un premier temps, le 15 mai 1872, l’État refuse la construction du lycée. La Ville de Belfort propose alors d'offrir le terrain nécessaire, et également de donner une subvention de 200 000 francs. Le , la Mairie achète un terrain de 3 hectares et 35 ares à M. et Mme Jacquemain[16]. En janvier 1873, l’État autorise la Ville à construire, celle-ci est finalement maître d'œuvre. "Cette construction s'est faite dans des conditions exceptionnelles et anormales, dans un but politique" indique M. Iundt, ingénieur en chef pour la construction du lycée[17]. C'est le premier lycée de Belfort, il n'y avait auparavant qu'un "collège communal"[18].

Le lycée est donc né de la guerre, et de la volonté des familles alsaciennes d'offrir à leurs enfants un enseignement en français, et en France. Une souscription lancée à l'initiative d'Alfred Koechlin-Schwartz, industriel alsacien établi à Belfort a permis de recueillir 100 000 francs pour la construction du lycée de Belfort[19]. Par décret du ministère de l'Instruction publique, le lycée sera appelé "lycée national"[20].

Le financement de la construction du lycée est donc celui-ci :

- financé par l’État : 550 000 francs pour la construction ;

- financé par la Ville de Belfort : le coût du terrain (57 000 francs), et 200 000 francs pour l'équipement du lycée ;

- financé par souscription de parents des élèves de l'établissement principalement des Alsaciens : 100 000 francs.

Ce qui fait du lycée de Belfort un lycée exceptionnel par ce financement privé.

Les travaux commencent le 5 avril 1873. Ils sont "poussés avec la plus grande rapidité"[21] et le lycée ouvre à l'automne 1873. A la rentrée, le 28 octobre 1873, il y a 287 élèves dont 87 pensionnaires. Rentrée 1874, 475 élèves, dont 300 pensionnaires. Rentrée 1875, il y a 310 internes inscrits[22], le lycée et déjà trop petit, on décide la construction d'un deuxième bâtiment, qui s'appellera le "Petit lycée" [23]. La construction est achevée en 1883[24].

Une autre conséquence de la création du Territoire de Belfort, c'est l'installation à Belfort de familles alsaciennes qui choisissent de rester françaises (ce sont les « optants »), et d'activités industrielles venues d'Alsace à partir de 1871. Par exemple la SACM (Société alsacienne de constructions mécaniques) qui deviendra Alsthom en 1928, DMC (Dollfus-Mieg et Compagnie). Belfort qui comptait 8 000 habitants en 1870 atteindra en 1914 près de 40 000 habitants[25]. La ville devient une ville militaire importante car ville frontière de 1871 à 1919 : présence de casernes, et de 19 forts autour de la "trouée de Belfort" qui devient un secteur fortifié.

Parmi ces nouveaux venus, beaucoup de familles juives, qui ne veulent pas être allemandes. Ils sont commerçants, avocats, médecins[26]... Leurs enfants fréquentent le nouveau lycée. Ils sont sans doute assez nombreux pour que des travaux soient faits, puisqu’un plan du lycée montre l'existence en 1903 d'une cuisine israélite, et d'un réfectoire israélite séparés des autres locaux[27].

Le lycée, lieu de mémoire

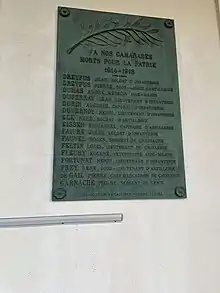

Dès 1899, l'Association Amicale des anciens élèves et du souvenir français installe des plaques commémoratives d'anciens élèves morts au combat.

1ère plaque

- BARDY Christophe, S.aide major, décédé à Strasbourg le 16 janvier 1814

- MONCHOT Alexandre, lieutenant porte-drapeau au 91e de ligne, tué à Solférino le 24 juin 1859

- GENTY Auguste, sergent au 2e zouave, décédé au combat à Ben-Attab le 16 mars 1864

- BARDY Gustave, S.lieutenant au 6e lanciers, tué à Frœschwiller le 6 août 1870

- MILLOT Xavier, médecin major de 1ere classe, tué Frœschwiller le 6 août 1870

- HEYGEL Edmond, S.officier au 22e de ligne, tué à Sedan le 1er septembre 1870

- RAMEAU Hernest, franc tireur, tué à Beaune-La-Rollande le 28 novembre 1870

- MESPLE Arthur, soldat au 16e bataillon de chasseurs, tué devant Orléans le 1er décembre 1870

- MOUROUX Gustave, garde mobilisé, tué à Belfort le 30 janvier 1871

- HENRY Alfred, S.lieutenant au 2e régiment étranger, tué à Lao-Kaï le 19 aout 1886

- BOUVROT Jules, lieutenant d'infanterie de marine, tué devant Tombouctou le 14 janvier 1894

- BERNARD Francis, médecin major au 200e de ligne, décédé à Suberbieville à Madagascar le 18 septembre 1895

2ème plaque

- DEPIERRE Eugène, capitaine au 95e de ligne, blessé à mort à Sébastopol le 7 juin 1855

- RONDOT Abel, sergent major au 3e génie, tué à Sebastopol le 27 juin 1855

- GRANDMESSE Antoine, soldat au 19e de ligne, tué à Sebastopol le 28 juillet 1855

- KOCH Antoine, sergent au 92e de ligne, tué à la bataille de la Tchernaïa le 16 août 1855

- HERBELIN Prospère, sergent major au 13e de ligne, décédé à Beyrouth en Syrie le 25 octobre 1860

- STOUFF Albert, S.aide major, décédé à Belfort le 12 janvier 1871

- MARTIN Charles, lieutenant au 3e tirailleurs, décédé à Dap-Cau à Tonkin le 1er mai 1885

- JOAQUIM Camille, sergent major d'infanterie de marine, décédé à Podor au Sénégal le 20 septembre 1892

- HOUBRE Paul, sergent de tirailleurs, décédé à Diégo-Suarès à Madagascar le 7 novembre 1895

- HUNTZBUCHLER Ernest, explorateur de la mission Gentil , décédé à Brazzaville le 2 décembre 1898

- WEISGERBER Alexandre, lieutenant au 1er étrangers, tué à Talung à Tonkin le 25 février 1902

- MOSSE Georges, capitaine au 1er tirailleurs, tué à Coc-Tum à Tonkin le 4 janvier 1910

Ces élèves sont décédés lors de nombreuses expéditions ou guerres telles que l'expédition de Tonkin de 1882-1885, celle de l'Expédition de Madagascar, surtout en 1995.

Le lycée pendant la Première Guerre mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, le lycée a continué à fonctionner en partie, avec des salles réservées pour les blessés de guerre, évacués depuis les combats qui se menaient dans la région de Mulhouse. En effet dès 1914, comme d'autres établissements scolaires, le lycée constitue une annexe de l'hôpital militaire de Belfort, 500 lits y sont installés[28]. "L'ambulance chirurgicale 15 passe une bonne partie de la guerre dans le Territoire de Belfort. D'octobre à décembre 1915, elle stationne dans l'hôpital du lycée de Belfort."[29]

En 1916 la ville de Belfort s’est trouvée menacée par des tirs d’un canon à longue portée, le "long Max", et certains cours ont pu être donnés dans des cafés !

Enfin, en 1917, après la fin des bombardements, le lycée devient en 1918 "l'hôpital complémentaire d'armée 48"[28].

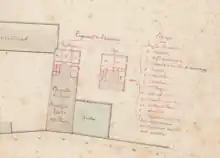

La chapelle du lycée

Son existence a longtemps été considérée comme une légende, alimentée par des souvenirs d'anciens élèves transmis de génération en génération. On trouve pourtant aux archives municipales de Belfort des dessins d'architectes qui témoignent d'un projet de construction d'une chapelle, avec fenêtres à frontons, et vitraux, sur une des ailes du lycée[30].

Aucun document d'archives ne retrace la construction d'une chapelle, cependant un document témoigne de l'existence et du fonctionnement d'une chapelle au sein du lycée en 1911 : le 13 mai 1911, l'aumônier du lycée, l'abbé Dauphin écrit au député-maire de Belfort pour signaler le délabrement de la chapelle du lycée, et demander à la ville d'intervenir pour blanchir les murs et réparer les fuites du toit, avant le 28 mai 1911, date de la première Communion de 28 élèves[31]. À la suite de cette demande, le 16 mai 1911, l'architecte municipal, directeur des travaux de la ville, fait son rapport au maire et propose d'exécuter le travail de blanchissage puis de réparer la toiture de la chapelle[32] ; le 26 juin 1911, l'adjoint au maire signe le devis pour les travaux[33].

Par ailleurs, en 1919, il existait des dommages de guerre concernant la sacristie de la chapelle, qui nécessitent des réparations, du toit notamment : noue, ardoises[34].

Après de nombreuses recherches, un plan a été retrouvé par les Archives départementales où apparait la chapelle. Elle existe toujours ! Le bâtiment a été transformé en salles de classe.

À part la religion catholique, deux autres religions étaient présentes au lycée dans la première moitié du XXe siècle, et assuraient également l'éducation religieuse : en 1938, le pasteur Pernoux et le rabbin Kapelovitch étaient "ministres du culte agréés par M. le Recteur"[35]. Par ailleurs, les plans du lycée témoignent de la présence en 1903 d'une cuisine et d'un réfectoire israélites[36].

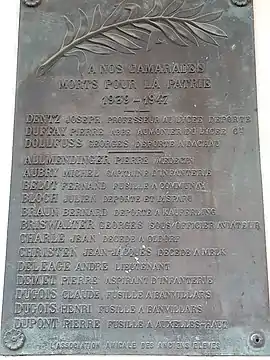

Le lycée pendant la Deuxième Guerre mondiale

Pendant la deuxième guerre mondiale, Belfort se trouve dans la zone occupée, et appartient de plus à la zone réservée. Cela signifie que les habitants qui avaient fui pendant l'exode (environ 10 000 habitants) ne peuvent y revenir - du moins officiellement.

Durant l’année scolaire 1939-1940, le lycée est évacué vers le château du village de Vellexon, en Haute-Saône, et l’année scolaire se passe là-bas[37]. Le 18 juin les Allemands entrent dans Belfort, la ville du Lion est prise en une demi-journée, sa défense a été brouillonne, désordonnée, le commandement dépassé ! La population belfortaine est anéantie. Le lycée est occupé partiellement par l’armée allemande de fin 1940 au début de 1941[38].

Pendant quelques mois, l'armée allemande a tout pouvoir à Belfort. La Kommandantur est installée à côté de la mairie actuelle[39].

Le lycée rouvre le mais il y a encore des soldats présents dans le lycée[40]. Les élèves cohabitent pendant quelques mois avec les troupes allemandes (service des essences)[41]. En juin en juillet 1940, après la défaite française il y a environ 35 000 prisonniers de guerre à Belfort, qui attendent d'être évacués vers l'Allemagne.

Malgré la situation de la ville qui craint toujours d’être annexée au Reich et une forte présence allemande, des professeurs et des élèves refusent cette soumission et désobéissent aux ordres de l’Occupant. Les premiers résistants se manifestent dès 1940.

Une professeure de philosophie, Mademoiselle Baby a participé à l’évasion de prisonniers en leur fournissant des vêtements civils et des indications pour fuir. Mademoiselle Baby a été dénoncée et arrêtée, puis condamnée à trois mois de prison. Son remplaçant ayant été chahuté par les élèves, six élèves ont été exclus définitivement du lycée[42].

En mars 1941, en cours de chimie, deux élèves ont emporté des produits chimiques et les ont fait exploser dans le souterrain vers la gare. Il y avait à ce moment-là en gare un train de munitions allemand à quai. Immédiatement les soldats allemands ont entouré le lycée ; le proviseur a fait se rassembler tous les élèves dans la cour et a sommé les responsables de se dénoncer. Deux élèves se sont présentés, ils ont été emmenés par la police allemande, puis exclus du lycée. Dès le lendemain, le souterrain a été fermé par le maire, et pour tout le temps de la guerre[43].

Un professeur d'allemand, Monsieur Dentz, appartenait à un réseau de renseignement (réseau Hector) chargé d'observer les mouvements de l'armée allemande, les armes, les actions qu'elle préparait. Il a été arrêté ainsi que deux élèves d’un autre établissement de la cité (l’EPS), en octobre 1941. Ils ont été déportés. Les deux élèves sont morts en déportation ; concernant M. Dentz, son corps n'a jamais été retrouvé. Vingt autres belfortains arrêtés avec eux seront libérés[44].

L'aumônier catholique du lycée à partir de 1943, l'abbé Dufay, a également appartenu à un mouvement de résistance : il est devenu chef militaire de la Résistance, à la tête des FFI à partir de mai 1944. Avec un groupe d'élèves, appartenant aux Scouts de France, le clan Guy de Larigaudie, il a mené des actions de résistance[45]. Sept élèves de première et de terminale ont été fusillés ou déportés[46].

Lorsque le port de l'étoile jaune a été imposé, en juin 1942, à tous les Juifs de plus de 6 ans, Julien Bloch, élève de terminale au lycée, est arrivé avec son étoile. L'aumônier, l'abbé Pourchet, est venu vers lui et lui a fait une accolade, devant tout le monde. Le professeur d'allemand lui a dit « je suis pourtant antisémite, mais je n'admets pas cette mesure[37]. » Ensuite, tous les élèves de sa classe ont mis tour à tour la veste de Julien Bloch, et se sont promenés avec dans la cour. Julien Bloch passe son bac en 1942, il reçoit les félicitations pour son succès et est convoqué au rectorat pour recevoir un prix par le recteur. Cependant, sa mère est dénoncée en pour non-port de l'étoile. Elle parvient à quitter Belfort avec son fils vers la Saône-et-Loire. Un passeur les conduit vers la ligne de démarcation à proximité de Mouchard. Cependant, au dernier moment avant de franchir la ligne de démarcation, Julien s’écarte sur un sentier et il est pris par une patrouille allemande. Il est emmené vers Drancy puis déporté à Auschwitz. Sa mère n'a jamais pu savoir ce qu'il était devenu[47] - [48].

À Belfort, à la sortie de la guerre, 183 déportés juifs ne sont pas rentrés, dont 11 élèves et anciens élèves du lycée. Sur les plaques présentes sur la façade du lycée, ils sont notés « déporté disparu ». Nulle part il n'est fait mention de leur mort tragique, gazés, ou morts à Auschwitz.

Le premier juif arrêté à Belfort en 1942, Jean-Jacques Lehmann, élève du lycée, fait partie d’un groupe de 11 juifs arrêtés. Ils sont déportés en mars 1942, c’est le premier convoi vers Auschwitz. Aucun ne reviendra. Sa mère a donné au lycée sa bibliothèque, et deux sculptures en mémoire de son fils (Chevaux de Marly). Une salle du lycée a longtemps porté le nom de Jean-Jacques Lehmann[49].

En 1944, le lycée rouvre dans des grandes difficultés, avec 354 élèves, mais il ferme à nouveau le 11 mai 1944[50]. Il est occupé par les Allemands d'août à novembre 1944[51].

En septembre 1944, le Maréchal Pétain et Pierre Laval sont emmenés par les Allemands devant l'avancée des troupes alliées ; la milice de différentes régions suit Pétain, pensant être protégée. Les familles des miliciens sont hébergées dans le lycée pendant une quinzaine de jours en septembre 1944. Après leur départ, toute la literie a disparu, emportée[52] - [53]. Le lycée a été pillé. Les bâtiments sont dans un triste état[37].

Le 20 novembre 1944, Belfort est repris par les troupes alliées : l'armée de De Lattre de Tassigny, la Première Armée formée de différentes troupes de tirailleurs marocains, sénégalais, ainsi qu’un bataillon sanitaire, et la Nouba des tirailleurs (la musique qui faisait marcher les hommes ! Les Belfortains aimaient beaucoup ce type de défilé !). La 1ère armée était formée aussi de FFI qui avaient rejoint l’armée française après le débarquement du 15 août en Provence. Il faut héberger cette armée à Belfort : pour une part, ce sera dans le lycée jusqu'au début 1945[37].

La situation est très difficile : fenêtres et portes manquantes, matériel de physique et de chimie disparu, dégradations de toutes sortes, saleté repoussante etc. Il faut 6 millions de francs pour rééquiper le lycée[54].

Le 12 décembre 1944, le préfet du Territoire de Belfort désigne deux enseignants, M. Dechenaud et M. Reichart comme proviseur et censeur provisoires, pour assurer la direction du lycée[55], et faire un état des lieux général. Il est impossible que le lycée fonctionne à peu près normalement avant janvier 1946. La situation est très difficile : fenêtres et portes manquantes, matériel de physique et de chimie disparu, dégradations de toutes sortes, saleté repoussante, etc[56].

Les cours reprennent donc très difficilement dans le petit lycée, et à l'école des Forges (ancien bâtiment du Collège municipal). Dans le grand lycée, les cours reprennent le 12 janvier 1945[57]. Cependant le rééquipement et la remise en état prendront dix ans.

1ère plaque

"À nos camarades morts pour la Patrie.1939-1947

DENTZ Joseph, Professeur au lycée, Déporté

DUFFAY Pierre, Abbé aumônier du lycée Condorcet

DOLLFUSS Georges, déporté à Dachau

____________

ALLMENDINGER Pierre, médecin

AUBRY Michel, Capitaine d'infanterie

BELLOT Fernand, Fusillé à Communay

BLOCH Julien, Déporté et disparu

BRAUN Bernard, Déporté à Kauferling

BRISWALTER Georges, Sous-officier aviateur

CHARLE Jean, Décédé à Oldorf

CHRISTEN Jean-jacques, Décédé à Melk

DELEAGE André, Lieutenant

DEMET Pierre, Aspirant d'infanterie

DUGOIS Claude, Fusillé à Banvillars

DUPONT Henri, Fusillé à Granvillard

DUPONT Pierre, Fusillé à Auxelle-Haut

L’association Amicale des Anciens élèves"

2ème plaque

"À nos camarades morts pour la Patrie.1939-1947

DIGUE Georges, Commandant

ENGELS Pierre, Fusillé à Besançon

FELLNER Henri, Engagé au R.I.C.M

GABRY Roger, Capitaine aviateur

GANGLOFF Bernard, Maquis de l'Ain

GRANDPIERRE Paul, Tué à Saint-Amour

HARTWEG Pierre, Décédé à Buchenwald

HARTWEG Claude, Décédé à Flossenburg

HENNIN Yves, Blessé à Belfort

HOCHSTETTER Jean, Lieutenant de Vaisseaux

HUCK Pierre, Blessé à Belfort

JOLIVET André, Décédé à Buchenwald

KIMBLER Aimé, Caporal-chef d'infanterie

LEVY André, Capitaine fusillé au Fort du Ha

L’association Amicale des Anciens élèves"

Une histoire mouvementée

Le lycée de garçons reste donc le seul lycée public de Belfort jusqu'en 1958, date de la création du lycée de jeunes filles[58].

Son histoire est mouvementée, tant elle est liée à la vie politique et militaire de la ville de Belfort.

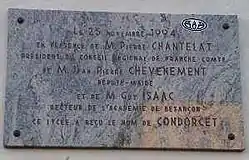

La dénomination même du lycée témoigne de l'originalité de son histoire : "lycée de Belfort" quand il est créé de façon unique en son genre, puis "lycée national" par décision ministérielle, et "lycée de garçons" traditionnellement à Belfort, on l’appelle "lycée Roosevelt" lorsqu'il devient mixte (du nom de la rue où il est situé), et enfin "lycée Condorcet" en 1994[59]. Une cérémonie est organisée à cette occasion en présence du député-maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement et du recteur, Guy Isaac.

Sans compter un autre nom qu'il aurait pu avoir, celui du poète belfortain Léon Deubel : en effet le , le proviseur du lycée écrit au maire de Belfort, lui proposant de baptiser le lycée du nom du poète Léon Deubel[60], et sollicitant son appui pour constituer le dossier de demande au ministère de l’Éducation.

Initiatives pédagogiques et technologiques

Années 1970

En 1975, dans un objectif novateur d'initiation à l'informatique pour les élèves et enseignants intéressés, le lycée Condorcet, à Belfort, fut éligible à l'opération ministérielle dite « Expérience des 58 lycées »[61] : utilisation de logiciels ainsi qu'enseignement de la programmation d'ordinateurs en langage LSE[62] - [63], en club informatique de lycée[64], pour 58 établissements de l’enseignement secondaire[65]. À cet effet, dans une première phase, quelques professeurs du lycée, enseignants de diverses disciplines, furent préalablement formés à la programmation informatique. Puis, dans une seconde phase, l'établissement fut doté d'un ensemble informatique en temps partagé comportant : un mini-ordinateur français CII Mitra 15[66] avec disque dur, un lecteur de disquettes 8 pouces, plusieurs terminaux écrans claviers Sintra TTE, un téléimprimeur Teletype ASR-33 (en) et le langage LSE implémenté[67] ; tous ces moyens ayant permis de mettre en œuvre sur le terrain cette démarche expérimentale, avec du matériel informatique ultra-moderne pour l'époque.

Quelques célèbres anciens élèves du lycée Condorcet

- Florian Bouquet

- François Braun

- Georges Bretegnier

- Tahar Rahim

- Ian Boucard

- Cécile Plantier

- André Larger[68]

- Michel Dreyfus-Schmidt

Sources

Bibliographie

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1945, Cêtre 2004

- Laurent Tatu, Jean-Christophe Tamborini, La Grande Guerre dans le Territoire de Belfort, Coprur Eds 2005

- Yvette Baradel, Georges Bischoff, André Larger, Yves Pagnot, Michel Rilliot, Histoire de Belfort, éditions Horvath, 1985

- Yves Imbert, Le Lycée de Belfort, sa création, son premier agrandissement le petit lycée 1871- 1888, brochure octobre 1984, Archives municipales de Belfort.

- Lionel Stévenot, Un lycée entre tradition et modernité, site du lycée Condorcet : https://lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr/l-etablissement/histoire-du-lycee/un-lycee-entre-tradition-et-modernite/

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

- Conseil régional de Franche-Comté, DPGI -Programme de regroupement et mise aux normes des externats du lycée Condorcet à Belfort, , p.7

- Conseil régional de FC, Etat des lieux 2005 -jean-Claude Giroud architecte dplg-, p.B2

- Conseil régional de FC, Etat des lieux 2005 -jean-Claude Giroud architecte dplg-, p.F2

- « Etwinning school - E-Twinning - LEGT Condorcet », sur lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr (consulté le )

- « 5 labels de qualité européens - E-Twinning - LEGT Condorcet », sur lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr (consulté le )

- Conseil régional de Franche-Comté, DPGI -Programme de regroupement et mise aux normes des externats du Lycée Condorcet à Belfort, , p.7

- « Transfert classe prépa. PCSI du lycée Condorcet », sur www.lycee-follereau-belfort.fr (consulté le )

- « Journée Portes ouvertes - ACTUALITES - LEGT Condorcet », sur lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr (consulté le )

- Académie de Besançon, « "Parcours préparatoire au professorat des écoles" : un label dans l’académie ! », sur ac-besancon.fr, (consulté le )

- « Résultats de l'Appel à Manifestation d'Intérêt pour le Label Parcours Préparatoire au Professorat des écoles », sur Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (consulté le )

- « Assiettes d'ici », sur Région de Bourgogne-Franche-Comté

- Conseil Municipal de Belfort, Délibération du 26 juin 1871, Archives municipales de Belfort, 4M3-1,

- Yvette Baradel, Georges Bischoff, André Larger, Yves Pagnot, Michel Rilliot, Histoire de Belfort, éditions Horvath,

- « Édouard Meny », sur bm.mairie-belfort.fr (consulté le )

- Conseil municipal de Belfort, Délibération du 26 juin 1871 Archives municipales de Belfort, 4M3-1,

- Lycée de garçons1- construction d'un lycée à Belfort : délibérations, acquisition de la propriété Jacquemain, Archives municipales de Belfort 4M/3/1

- Conseil municipal du 14 janvier 1873, Archives municipales de Belfort, AM3-1,

- Conseil municipal de Belfort, délibération de la séance extraordinaire du 26 juin1871, Archives municipales de Belfort, 4M3-1, Archives municipales de Belfort,

- Yves Imbert, Le lycée de Belfort, sa création, son premier agrandissement, le petit lycée 1871- 1888, Belfort,, Archives municipales de Belfort 4M 3-2, , documents 15-15a, p.25

- « Décret du ministère de l'Instruction publique », Journal de Belfort et du Haut-Rhin,

- Yves Imbert, Le lycée de Belfort, sa création, son premier agrandissement, le petit lycée 1871- 1888, Belfort, Archives municipales de Belfort 4M 3-2, , p.25

- Philippe Mairot, « Lycée d'État de garçons, puis lycée Roosevelt, actuellement lycée Condorcet - Historique », sur Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté, (consulté le )

- Yves Imbert, Le lycée de Belfort, sa création, son premier agrandissement, le petit lycée 1871- 1888, Belfort, Archives municipales de Belfort 4M 3-2, , p.33

- Procès-verbal de réception définitive des travaux de construction du petit lycée de Belfort, ARCHIVES MUNICIPALES DE BELFORT AM3-1,

- Georges Schuler, Pierre Filbert, Géographie du Territoire de Belfort, La Frontière,

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente, Cêtre, , p.47

- Lycée de Belfort : disposition d'un chauffage à vapeur basse pression. Plan du sous-sol, Archives municipales de Belfort, 4M3-3,

- Laurent Tatu, Jean-Christophe Tamborini, La Grande Guerre dans le Territoire de Belfort, Coprur, , p.61

- Laurent Tatu, Jean-Christophe Tamborini, La Grande Guerre dans le Territoire de Belfort, Coprur, , p.63

- Archives municipales de Belfort, 4M3-1 - Esquisse de l'agrandissement du lycée de Belfort

- Lettre de l'aumônier du lycée au maire de Belfort, Archives municipales de Belfort 4M3-3,

- Rapport de l'architecte municipal, Réparations au lycée, Archives Municipales de Belfort 4M3-3,

- Délibération du conseil municipal du 20 mai 1911- Chapelle du lycée, Archives Municipales de Belfort 4M3-3

- Archives Municipales de Belfort, Liste des réparations à prévoir- Dommages de guerre dans la sacristie de la chapelle, cote 4M3-4,

- Académie de Besançon, Lycée de Belfort, Distribution solennelle des prix faite le 13 juillet 1938, Belfort, imprimerie La Frontière, , p.5

- « XVIII. Chaudière Strebel (chauffage à vapeur à basse pression) », dans Le fonctionnement économique du chauffage central, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, (ISBN 978-3-486-74297-8, lire en ligne), p. 143–153

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1944, Cêtre, , p.206

- Paul Ueberschlag, Rapport d"expertise sur le lycée de garçons de Belfort 1W318 Dommages de guerre, Archives départementales du Territoire de Belfort

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente, Cêtre, , p.28

- Archives départementales du Territoire de Belfort, Paul Ueberschlag Rapport d"expertise sur le lycée de garçons de Belfort 1W318 Dommages de guerre, Première partie, chap.1, A

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1944, Cêtre, , p.164

- Archives départementales du Territoire de Belfort 1064 W14, Registre d'écrou de la prison, rue des boucheries,

- Archives départementales du Territoire de Belfort, 99 W 173 Cabinet du préfet,

- Arrestations à Belfort en octobre 1941, Archives départementales du Territoire de Belfort, 99 W 343

- Jean-Jacques Gauthé, « E.Michelet remet la médaille de la Résistance aux scout de Belfort (21 juillet 1946) »

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1945, Cêtre, , p.273

- Henriette Bloch, « JOURNAL INTIME, FRAGMENTS (1940-1945) »

- « La communauté juive de Belfort dans la Shoah »

- Archives du lycée

- Archives départementales du Territoire de Belfort,, Lettre du proviseur au ministre de l’Éducation nationale, 8 juin 1945, 99W173, p.2

- Archives départementales du Territoire de Belfort, Paul Ueberschlag rapport d'expertise sur le lycée de garçons de Belfort - 1W318 Dommages de guerre, , p.2

- Marie-Antoinette Vacelet, Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1944, Cêtre, , p.133

- Lettre du proviseur au préfet, Archives départementales du Territoire de Belfort 107W 213,

- Archives départementales du Territoire de Belfort, lettre du proviseur au ministre de l’Éducation nationale, 8 juin 1945, 99W173

- M. Dechenaud, Lettre du proviseur au ministre de l'Éducation nationale, Archives départementales du Territoire de Belfort, cote 99W173,

- Paul Ueberschlag, ingénieur-conseil, Rapport d'expertise : Évaluation des dommages et détermination de l'indemnité pour la réparation des dommages de guerre., Archives départementales du Territoire de Belfort 1W 318,

- Archives départementales du Territoire de Belfort, lettre du proviseur au ministre de l’Éducation nationale, 8 juin 1945, 99W173, p.2

- Dépenses pour la création d'un lycée de filles, Archives municipales de Belfort, 4M/4/12

- Lionel Stévenot, Yves Imbert, « Lycée Condorcet, un lycée entre tradition et modernité », sur Lycée Condorcet

- Lettre du proviseur du lycée au maire de Belfort, Archives municipales de Belfort 4M3-33,

- Jacques Baudé, « L’expérience des « 58 lycées » », « 1024 » : bulletin de la Société informatique de France, Société informatique de France, no 4, , p. 105-115 (DOI 10.48556/SIF.1024.4.105, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Jacques Hebenstreit et Yves Noyelle (Paru initialement dans le bulletin de l'EPI Association, n° 6, décembre 1973), « Un langage symbolique destiné à l'enseignement : LSE », Revue de l'EPI Association, Association Enseignement public & informatique (EPI), no 6, , p. 10-18 (lire en ligne, consulté le )

- Jacques Baudé, « Le système LSE », « 1024 » : bulletin de la Société informatique de France, Société informatique de France, no 7, , p. 41-56 (DOI 10.48556/SIF.1024.7.41, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Daniel Caous, « Témoignage d'un ancien élève sur l'ambiance d'un club informatique « 58 lycées » des années 1975 », EPInet : la revue électronique de l'EPI Association, Association Enseignement public & informatique (EPI), no 231, (ISSN 2429-3067, lire en ligne, consulté le )

- EPI Association, « Liste des 58 lycées », sur www.epi.asso.fr, Enseignement public et informatique, (consulté le )

- Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique, « Collection ACONIT, les mini-ordinateurs français Télémécanique T1600 et CII Mitra 15 » (consulté le )

- Daniel Caous et Jacques Baudé, « Les mini-ordinateurs « Éducation nationale » de la décennie 1970 », « 1024 » : bulletin de la Société informatique de France, Société informatique de France, no 19, , p. 41-48 (DOI 10.48556/SIF.1024.19.41, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Christine Rondot, « André Larger enseignant et historien est décédé »,

Liens externes

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel