Louis Michel Antoine Sahuc

Louis-Michel-Antoine Sahuc né le à Mello (Île-de-France) et mort le à Francfort-sur-le-Main (Grand-duché de Francfort), est un général et homme politique français de la Révolution et de l’Empire. Il s'engage dans l'armée royale en 1772 et y sert pendant vingt ans, avant de participer aux guerres de la Révolution française. Il s'élève rapidement dans la hiérarchie militaire, passe à la tête d'un régiment de cavalerie puis devient général de brigade. Sous le Premier Empire, Sahuc participe à plusieurs campagnes au cours desquelles il est investi d'importants commandements dans la cavalerie française.

| Louis Michel Antoine Sahuc | ||

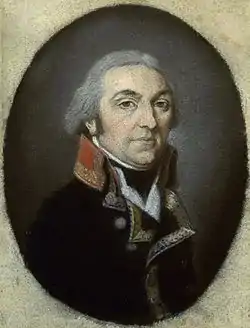

Louis Michel Antoine Sahuc en uniforme de général de la Révolution. Pastel sur papier d'école française exécuté en 1799, musée de l'Armée. | ||

| Naissance | Mello, Île-de-France |

|

|---|---|---|

| Décès | (à 58 ans) Francfort-sur-le-Main, |

|

| Origine | ||

| Arme | Cavalerie | |

| Grade | Général de division | |

| Années de service | 1772 – 1813 | |

| Distinctions | Baron de l'Empire Commandeur de la Légion d'honneur Chevalier de Saint-Louis |

|

| Hommages | Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile, 7e colonne. | |

| Autres fonctions | Député de l'Oise | |

Au début de la Révolution, Sahuc est commandant du 1er régiment de chasseurs à cheval et peu après, de toute une brigade. Sous le Premier Empire, il mène une brigade de cavalerie en 1805, une division de dragons de 1806 à 1807, et enfin une division de cavalerie légère en Italie et à la bataille de Wagram. Quelques années plus tard, il se lance en politique, mais est bientôt rappelé à l'armée et succombe au typhus en Allemagne en 1813. Son nom est inscrit sous l'arc de triomphe de l'Étoile.

Biographie

Dans les armées royale et révolutionnaire

Louis Michel Antoine Sahuc naît le [1] ou le à Mello, en Île-de-France. À dix-sept ans, il s'engage dans l'armée le au régiment Royal-Lorraine cavalerie, où il obtient ses galons de lieutenant le . En 1792, il est aide de camp du général François Jarry de Vrigny de La Villette à l'armée du Nord. Il participe aux campagnes de la République et est présent à la bataille de Valmy le . En récompense de ses services, il est fait chevalier de Saint-Louis[2], puis chef de brigade du 1er régiment de chasseurs à cheval le [1]. En 1799 Sahuc se signale à Emmengen où il est blessé d'un coup de lance en mettant en déroute 400 uhlans auxquels il prend 30 prisonniers[3]. Il décroche ses épaulettes de général de brigade le [1]. Lors de la campagne de Suisse en 1800, il se distingue une première fois à Engen le [4].

Lors de la bataille de Hohenlinden le , Sahuc sert comme brigadier dans la division du général Antoine Richepanse. Ce dernier a sous ses ordres quatre régiments de cavalerie, les 1er et 20e chasseurs à cheval, le 5e hussards et le 10e de cavalerie, ainsi qu'un bataillon de la 14e légère et les 8e, 27e et 48e demi-brigades de ligne[5]. Le 1er chasseurs mène l'attaque de la division Richepanse sur le flanc autrichien et est à ce titre l'une des premières unités françaises impliquées dans le combat[6]. Plus tard dans la journée, Sahuc et son camarade brigadier Jean-Baptiste Drouet sont fortement engagés face au corps autrichien du Feldmarschall-Leutnant Johann von Riesch. La bataille s'achève finalement sur une victoire décisive des Français[7].

Au cours de la poursuite qui suit la bataille de Hohenlinden, Richepanse marque quelques succès notables contre les troupes autrichiennes en retraite. À Neumarkt am Wallersee le , Sahuc charge à la tête du 1er chasseurs, soutenu par la 48e demi-brigade de ligne, et disperse les Autrichiens qui perdent 500 hommes. Le lendemain, à Frankenmarkt, les Autrichiens accusent encore 2 650 pertes, pour la plupart des prisonniers. 700 cuirassiers, acculés à une rivière, doivent déposer les armes à Schwanenstadt, le 18. Le même jour, à Vöcklabruck, les Français capturent le général autrichien Franz Löpper, deux canons et de nombreux fantassins. Sahuc, qui a sous son commandement la 48e de ligne, la 14e légère et les 1er et 20e chasseurs, assiste à cette affaire ainsi qu'à celle de Lambach le 19, où 1 450 soldats du régiment d'infanterie no 12 Manfreddini et 500 wagons se rendent à lui et au colonel Jacques Thomas Sarrut[8].

D'Austerlitz à Mohrungen

Sahuc accède au Tribunat le et y défend des positions bonapartistes enthousiastes. Il vote notamment pour l’établissement de l’Empire, avant de devenir questeur de l'institution où il siège jusqu'en 1808. Fait chevalier de la Légion d'honneur le , il est commandeur de l'ordre le de l'année suivante[9].

Il reprend du service actif en 1805 à l'occasion de la campagne d'Autriche et est affecté à la 4e division de dragons du général de division François Antoine Louis Bourcier. Le 15e et le 17e régiment de dragons forment sa brigade qui aligne en tout six escadrons, trois pour chaque régiment. Les deux autres brigades comprennent le 18e et le 19e régiment de dragons, sous le général Jean-Baptiste Antoine Laplanche, et les 25e et 27e dragons aux ordres du général Jean Christophe Collin de Verdière[10]. Au total, la division compte dans ses rangs 2 500 cavaliers et trois canons. La brigade Sahuc participe activement à la bataille de Haslach-Jungingen le , y perdant deux aigles et un grand nombre de soldats. Elle prend également part à la bataille d'Austerlitz le [11].

Napoléon élève Sahuc au grade de général de division le [1]. À ce titre, il sert pendant la campagne de Prusse et de Pologne de 1806 à 1807 à la tête des 2 600 dragons de la 4e division[12]. Cette dernière inclut les 17e et 27e dragons (1re brigade), les 18e et 19e dragons (2e brigade) et les 15e et 25e dragons (3e brigade). Le général Laplanche dirige la 2e brigade tandis que les deux autres brigadiers ne sont pas connus[13]. Les cavaliers de Sahuc marchent avec le 1er corps du maréchal Bernadotte et ratent par conséquent les batailles d'Iéna et d'Auerstaedt les [14]. Ils se joignent peu après à la poursuite des Prussiens avec le 4e corps de Soult et se dirigent vers le nord sur les traces de Blücher, atteignant Rathenow le 1er novembre[15]. L'effectif de la division Sahuc est alors estimé à 2 550 hommes. Le le général est présent avec Soult et Murat lors de la bataille de Lübeck où il prend position à l'entrée sud-est de la ville[16]. Une fois la porte saisie, la cavalerie française débouche dans les rues et aide à la capture du régiment d'infanterie no 7 Owstein[17]. Sahuc assiste également à la bataille de Mohrungen le avec la 1re brigade du général Pierre Margaron et la 2e brigade de Laplanche[18]. Il est fait baron de l'Empire le [1].

À la tête d'une division de cavalerie légère

Au déclenchement de la guerre de la Cinquième Coalition en 1809, Sahuc prend le commandement de la division de cavalerie légère de l'armée d'Italie, sous la direction d'ensemble du vice-roi Eugène de Beauharnais. Les troupes sous son autorité comprennent le 6e hussards, les 6e, 8e et 25e chasseurs à cheval ainsi qu'une batterie d'artillerie à cheval de 4 livres[19]. Alors qu'il dirige les 4 800 hommes de l'avant-garde — deux régiments de cavalerie et le 35e de ligne —, il se heurte à Pordenone au corps autrichien de Frimont fort de 5 900 soldats. L'action démarre le à 6 h du matin. Sahuc tente de déployer sa cavalerie au nord de la ville mais Frimont l'intercepte par le flanc et met les Français en déroute. Le 35e, piégé dans Pordenone, perd 500 tués ou blessés et est pratiquement détruit. 2 000 prisonniers, une aigle et quatre canons sont récupérés par les Autrichiens qui ne comptent que 253 pertes[20] - [21]. Le lendemain, au cours de la bataille de Sacile, Eugène refuse d'engager la division Sahuc face à la nette supériorité de la cavalerie autrichienne. Le vice-roi ayant finalement ordonné la retraite, Sahuc doit se contenter de caracoler devant les Autrichiens pour couvrir le repli des divisions Grenier et Broussier[22].

Malgré sa défaite, Eugène reprend l'offensive quelque temps plus tard. Les 7 et a lieu la bataille de la Piave. Les divisions de cavalerie des généraux Sahuc et Charles Joseph de Pully traversent la Piave sur la droite tandis que les voltigeurs de la division Dessaix la franchissent au centre. Les deux divisions de cavalerie repoussent la brigade autrichienne Kalnássy puis foncent au secours de Dessaix. Formée en carré, l'infanterie légère refoule une charge de la cavalerie adverse mais est prise pour cible par une batterie ennemie et essuie de lourdes pertes[23]. 20 pièces d'artillerie françaises arrivent juste à temps pour stabiliser la situation. Au milieu de la canonnade, Sahuc a imprudemment positionné sa division de telle sorte que des boulets destinés à l'infanterie font quelques dégâts chez ses cavaliers[24]. Alors que les Autrichiens s'avancent pour la deuxième fois, la cavalerie légère de Sahuc et les dragons de Pully lancent une contre-attaque et culbutent les assaillants[23]. Dans la foulée, les cavaliers français submergent une batterie autrichienne et lui enlèvent 14 canons[25]. Le chef de la cavalerie autrichienne, Christian Wolfskeel von Reichenberg, est tué en duel singulier par un dragon de Pully. La charge de la cavalerie française s'achève sur un brillant succès, mais Sahuc peine à rallier sa division et une contre-charge de Hongrois met en déroute le 8e chasseurs. Les trois autres colonels de sa division s'élancent alors avec leur régiment respectif et tombent sur les Hongrois qui sont refoulés à leur tour[26]. Sa cavalerie étant à présent inopérante, l'archiduc Jean d'Autriche est contraint d'adopter une attitude défensive avant de battre en retraite, concédant la victoire aux Français[27].

L'archiduc cède du terrain et tente de rejoindre le gros de l'armée en Autriche, mais Eugène le rattrape et le force à livrer bataille le , sous les murs de Raab. Sahuc est sur le terrain, mais cette fois il n'a avec lui que deux régiments, les 8e et 25e chasseurs à cheval[28] - [note 1]. Tandis que sur la droite les cavaliers de Grouchy et de Montbrun disloquent les masses autrichiennes qui leur font face, la division Sahuc reste passive sur la gauche. Ce n'est que vers la fin de la bataille, alors que les Autrichiens amorcent leur repli, qu'elle se lance à la poursuite de l'armée ennemie. Ses deux régiments de chasseurs tombent bientôt sur la milice insurrectionnelle hongroise formée en carrés. Malgré un feu très décousu, cette dernière parvient à repousser une première charge des cavaliers français qui attaquent de façon désordonnée. Au cours de la deuxième charge, mieux organisée, une unité de chasseurs concentre ses efforts sur le côté d'un des carrés et parvient à le disloquer. Frustrés par leur précédent échec, les cavaliers français massacrent sans merci les Hongrois sans défense, abattant également ceux qui tentent de se rendre[29].

À la suite de sa victoire de Raab, Eugène peut faire sa jonction avec la Grande Armée de Napoléon peu avant la bataille de Wagram. Sahuc adresse un discours emphatique à ses cavaliers alors qu'ils s'apprêtent à franchir le Danube[30]. Il déploie ensuite les trois régiments de sa division, les 6e, 8e et 9e chasseurs avec lesquels il lance une première attaque au matin du . La charge semble d'abord réussir et les chasseurs de Sahuc enfoncent un bataillon autrichien. Surviennent alors les chevau-légers du régiment no 4 Vincent qui, par une charge de flanc, repoussent les cavaliers français. Sans le soutien de la cavalerie, l'infanterie doit rétrograder devant la contre-attaque autrichienne. Ce premier assaut se solde donc par un échec, les Français ayant été ramenés sur leurs positions de départ après avoir subi des pertes sévères[31]. Alors que le jour est à son crépuscule, les hommes de Sahuc s'en prennent une nouvelle fois à la cavalerie autrichienne, délivrant d'abord une volée avec leurs carabines et leurs pistolets avant d'engager un combat au sabre. Dans l'obscurité, les chevau-légers autrichiens vêtus de blanc constituent des cibles parfaites, mais Sahuc doit néanmoins battre en retraite après avoir perdu deux de ses trois colonels dans la mêlée[32]. Le , sa cavalerie flanque la gigantesque colonne du général Macdonald au moment d'attaquer le centre autrichien[33].

Dernières années

Député de l'Oise au Corps législatif du au [34] - [note 2], Sahuc est ensuite nommé inspecteur du dépôt de Limoges. Il finit sa carrière comme inspecteur général des dépôts et hôpitaux entre le Rhin et l'Oder, où il contracte le typhus et y succombe le à Francfort-sur-le-Main[35]. Son nom est inscrit sur la 7e colonne de l'arc de triomphe de l'Étoile, pilier Nord.

Considérations

L'historien Alain Pigeard cite une pièce d'archive qui décrit le général Sahuc de la manière suivante : « très instruit, d'une excellente moralité et de très bon exemple. Bon officier de troupes légères »[36]. Sahuc est toutefois tenu en piètre estime par l'Empereur après sa défaite à Pordenone pendant la campagne de 1809. Le , il écrit à Eugène de Beauharnais : « il paraît que le 35e régiment de ligne a été isolé et cerné par l'ennemi. Il est de principe à la guerre qu'une arrière-garde doit être composée de 10 ou 12 000 hommes. Faîtes-moi connaître si le général Sahuc bivouaquait avec sa troupe, ou était dans une maison, comment il a été surpris. S'il n'était pas bivouaqué et qu'il fût dans une maison, faites-le arrêter et conduire à Paris ». À l'annonce de la victoire du vice-roi à Raab, il réitère ses critiques à l'encontre du général : « on m'assure que le général [Sahuc] ne s'est pas bien comporté à la bataille ; voilà la seconde fois que cela lui arrive. Il faudrait renvoyer cet officier chez lui ; il paraît qu'il en a assez de la guerre »[37]. Finalement, dans une lettre à Eugène datée du , Napoléon conclut laconiquement :

« Le général Sahuc s'est mal comporté en Italie, où il m'a laissé prendre le 35e. Il s'est mal comporté à la bataille de Raab, où je vois, par votre relation, qu'il a laissé un régiment charger seul, tandis qu'il en avait quatre pour le soutenir. Mon intention est qu'il soit renvoyé en France[37]. »

Notes et références

Notes

- Smith 1998, p. 315 liste les 6e, 8e et 9e chasseurs.

- Nathan D. Jensen le donne député du Rhône de 1808 à 1812. (en) Nathan D. Jensen, « General Louis-Michel-Antoine Sahuc », sur frenchempire.net, (consulté le ).

Références

- (en) Tony Broughton, « French Chasseur-à-Cheval Regiments and the Colonels Who Led Them 1791-1815 », sur Napoleon Series.

- Lievyns, Verdot et Bégat 1844, p. 38.

- Beauvais de Préau 1822, p. 180.

- « La noblesse d’Empire », sur Les hommes de Napoléon (consulté le ).

- Arnold 2005, p. 275.

- Arnold 2005, p. 239 à 242.

- Arnold 2005, p. 245.

- Smith 1998, p. 190 et 191.

- Robert et Cougny 1889, p. 233.

- Castle 2004, p. 42.

- Smith 1998, p. 204 et 216.

- Petre 1993, p. 176.

- Chandler 2005, p. 37.

- Petre 1993, p. 150.

- Petre 1993, p. 199 et 264.

- Petre 1993, p. 258 et 275.

- Petre 1993, p. 281.

- Smith 1998, p. 240.

- Bowden et Tarbox 1980, p. 101.

- Schneid 2002, p. 71 et 72.

- Smith 1998, p. 186.

- Schneid 2002, p. 74.

- Schneid 2002, p. 80 et 81.

- Arnold 1995, p. 101 et 102.

- Epstein 1994, p. 91.

- Arnold 1995, p. 102.

- Schneid 2002, p. 81 et 82.

- Bowden et Tarbox 1980, p. 119.

- Arnold 1995, p. 112.

- Arnold 1995, p. 122.

- Schneid 2002, p. 95 et 96.

- Arnold 1995, p. 132.

- Schneid 2002, p. 97.

- « Antoine Louis-Michel Sahuc », sur Assemblée nationale (consulté le ).

- (en) Nathan D. Jensen, « General Louis-Michel-Antoine Sahuc », sur frenchempire.net, (consulté le ).

- Alain Pigeard (préf. baron Gourgaud), Les étoiles de Napoléon : maréchaux, amiraux, généraux 1792-1815, Quatuor, , 768 p., p. 552.

- Napoléon Bonaparte (publiée par la Fondation Napoléon), Correspondance générale : Wagram, février 1809-février 1810, t. 9, Fayard, , 1944 p. (lire en ligne).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Louis Michel Antoine Sahuc » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- A. Lievyns, Jean Maurice Verdot et Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur : biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, t. 3, Bureau de l’administration, , 529 p. (lire en ligne), p. 38.

- Charles Théodore Beauvais de Préau, Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815, vol. 26, Paris, C. L. F. Panckoucke, , 409 p. (lire en ligne).

- Vicomte Révérend, Armorial du premier empire, tome 4, Honoré Champion, libraire, Paris, , p. 198.

- « Louis Michel Antoine Sahuc », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition].

- Ian Castle (préf. David Chandler, ill. Christa Hook), Austerlitz 1805 : le chef-d'œuvre de Napoléon, Paris, Osprey Publishing & Del Prado Éditeurs, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 2), (1re éd. 2002), 94 p. (ISBN 2-84349-178-9).

- (en) James Arnold, Marengo & Hohenlinden : Napoleon's Rise to Power, Barnsley, Pen & Sword, , 301 p. (ISBN 1-84415-279-0).

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).

- (en) David Chandler, Jena 1806 : Napoleon Destroys Prussia, Westport, Praeger Publishers, , 95 p. (ISBN 0-275-98612-8).

- (en) Francis Loraine Petre, Napoleon's Conquest of Prussia 1806, Londres, Lionel Leventhal Ltd, (ISBN 1-85367-145-2).

- (en) Scotty Bowden et Charlie Tarbox, Armies on the Danube 1809, Arlington, Empire Games Press, .

- (en) Frederick Schneid, Napoleon's Italian Campaigns : 1805-1815, Westport, Praeger Publishers, , 228 p. (ISBN 0-275-96875-8, lire en ligne).

- (en) James Arnold, Napoleon Conquers Austria : the 1809 campaign for Vienna, Westport, Praeger Publishers, , 247 p. (ISBN 0-275-94694-0, lire en ligne).

- (en) Robert Epstein, Napoleon's Last Victory and the Emergence of Modern War, Lawrence, Texas, University Press of Kansas, .